ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССЫПЕЙ

3.1. ИЗУЧЕНИЕ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Продуктивные и вмещающие отложения при разведке изучаются для установления влияния их литологических особенностей, генетической принадлежности и возраста на распределение золота и платиноидов, уточнения строения и условий залегания россыпи, а также для оценки возможности использования их как попутных полезных ископаемых.

Каждая из разведочных выработок (скважин, шурфов, траншей и др.) несет ограниченную геологическую информацию о строении россыпи. Для пополнения этой информации привлекаются данные геологической и геоморфологической съемок, изучения опорных разрезов, где проводится наиболее полный комплекс исследований (характеристика отложений с выделением слоев, установлением их мощности и соотношения друг с другом, уточнение их генезиса и возраста). Изучение опорных разрезов позволяет также повысить качество документации и, отчасти, упростить ее за счет ссылок на выделенные слои опорных разрезов с указанием лишь отличительных особенностей данных отложений.

3.1.1. Литологические исследования

Для целей разведки эти исследования важны в связи с тем, что литологические особенности пород могут контролировать границы продуктивного пласта, влиять на его мощность и концентрацию полезных компонентов. Они должны учитываться также при выборе вида разведочных выработок, способов обработки проб и разработки россыпи.

При описании рыхлых образований, помимо определения породы, отмечают ее структуру, текстуру, вещественный состав, окраску, включения и вторичные изменения.

Определение обломочных пород производится по структуре, то есть по размеру и окатанности частиц-обломков (табл. 18), и их количественным соотношениям - по господствующему гранулометрическому классу частиц.

Алевритоглинистые отложения в полевых условиях определяются по их физическим свойствам. Глина во влажном состоянии при скатывании дает изгибающиеся шнуры («колбаски»). При растирании пальцами алеврита создается впечатление сухой муки: во влажном состоянии «колбаски» не получаются, при сильном увлажнении он расплывается.

При определении песчаных и крупнообломочных пород производится измерение размера обломков и выделение преобладающего класса крупности, по которому, в совокупности со степенью окатанности обломков, называют породу (галечник крупнообломочный, песок среднезернистый и т.д.), определяют степень каменистости и оценивают степень сортировки по процентному содержанию частиц крупнее

Таблица 18

Классификация обломочных рыхлых пород [47,64]

| Частицы-обломки | Группы пород | Рыхлые породы из частиц-обломков | |||

| Размер, мм* | Неокатанные | Окатанные | неокатанных | окатанных | |

| Тоньше 0,001 | Глинистые | Глинистые | Глины | ||

| 0,001-0,05 | Алевритовые |

Мелко- обломочные |

Алевриты | ||

| 0,05-2 | Песчаные | Пески | |||

| 0,05-0,1 | тонкие | тонкозернистые | |||

| 0,1-0,25 | мелкие | мелкозернистые | |||

| 0,25-0,5 | средние | среднезернистые | |||

| 0,5-1 | крупные | крупнозернистые | |||

| 1-2 | грубые | грубозернистые | |||

| 2-10 | Дресвяные | Гравийные |

Крупно- обломочные |

Дресва | Гравий |

| 2-5 | мелкие | мелкозернистая (ый) | |||

| 5-10 | крупные | Крупнозернистая (ый) | |||

| 10-100 | Щебень | Галька | Щебень | Галечник | |

| 10-25 (20) | мелкая | мелкообломочный | |||

| 25(20)-50 | средняя | среднеобломочный | |||

| (20-40) | |||||

| 50(40)-100 | крупная | крупнообломочный | |||

| более 100 | Глыбы | Валуны | Валунник | ||

| 100-200 | мелкие | мелкообломочный | |||

| 200-500 | средние | среднеобломочный | |||

| более 500 | крупные | крупнообломочный | |||

___________________________________________

* В скобках - возможные отклонения от стандартного размера обломков при отсутствии соответствующих сит.

Гранулометрический состав является одним из важных признаков генезиса отложений: известны грубообломочный состав и несортированность ледниковых отложений, хорошая сортированность морских и аллювиальных отложений, мелкозернистость и высокая сортированность эоловых и озерных осадков. Он заметно влияет на распределение золота и минералов платиноидов.

Текстура характеризует особенности строения отложений, обусловленные ориентировкой и взаимным расположением и распределением частиц-обломков. Различаются слоистость, выраженная в чередовании слоев, и слойчатость - тонкая слоистость внутри слоя, связанная с чередованием слойков (горизонтальная, волнистая, косая). Первичная слоистость может быть нарушена в результате проявления тектонических, криогенных и других процессов. Текстурные особенности важны при определении генезиса отложений, восстановлении направления движения наносов, характера постседиментационных деформаций.

При характеристике вещественного состава основное внимание уделяется крупнообломочным породам, для которых отдельно описываются обломки и заполнитель.

При изучении обломков указываются: петрографический состав, размер, форма, особенности поверхности, ориентировка уплощенных и удлиненных обломков, степень их выветрелости. Особого внимания заслуживают обломки «рудных» пород - кварца, пород с его прожилками, кварц-карбонатных, сульфидизированных или лимонитизированных пород, а также различных метасоматитов и пород дунит-пироксенит-габбровой формации, с которыми может быть связано золотое или платиноидное оруденение. Изучение особенностей обломков дает возможность судить о дальности и способе их транспортировки, минеральном типе и вероятном положении коренных источников, а также о положении россыпей, которые, как правило, размещаются в пределах площади распространения «рудных» обломков.

При характеристике формы обломков отмечается степень их изометричности и окатанности. Выделяются изометричные, удлиненные, уплощенные и удлиненно-уплощенные обломки, а также более сложные и своеобразные формы (утюгообразные ледниковые, ветровые многогранники).

Окатанность обломков оценивается по пятибалльной шкале А.В.Хабакова: 0 - неокатанные, угловатые; 1 балл - плохо окатанные со слегка закругленными углами и ребрами; 2 балла - умеренно окатанные со сглаженными углами и ребрами, но с сохранившейся первоначальной формой граней; 3 балла - хорошо окатанные, округлые, без выраженных углов, ребер, граней; 4 балла - совершенно окатанные, эллипсоидальные или сферические.

Форма и окатанность зависят от свойств горных пород, условий транспортировки обломков и их размера. Степень окатанности увеличивается от дальности и длительности перемещения обломков в ряду образований: элювиальных - склоновых - ледниковых - флювиальных - прибрежно-морских. В последних чаще можно наблюдать идеально окатанные гальки и гравийные зерна разных пород, в том числе кварца. Слабо окатываются мелкие песчаные зерна, хорошо - галька и гравий. Валуны в русле могут обрабатываться движущимися над нами обломками, сами не перемещаясь. Степень обработанности их разных сторон при этом бывает резко неодинаковой.

Важным для определения генезиса отложений является наличие штрихов - борозд на поверхности обломков. Штрихованные валуны и гальки характерны для морен; штрихи вытянуты чаще субпараллельно и вдоль длинной оси обломка, иногда пересекаются. Штриховка обычно сочетается со сглаженной поверхностью, а иногда и утюгообразной формой. Наиболее хорошо штриховка заметна на валунах и гальках известняков, мраморов, алевролитов, песчаников, сланцев. Борозды образуются также на валунах среди морских отложений приполярных морей или в аллювии в связи с движениями льдин на реке или припайных льдов, в которые могут вмерзать валуны. В отличие от ледниковых, эти борозды чаще свойственны одной плоской стороне обломка, менее глубоки.

В некоторых случаях для установки генезиса отложений и направления движения наносов используется ориентировка анизометричных обломков. С помощью компаса она может определяться по отношению к странам света (абсолютная ориентировка) и по отношению к поверхности наслоения и косым слойкам (относительная ориентировка). Абсолютная ориентировка удлиненных и уплощенных обломков устанавливается при определении азимута и угла падения короткой оси или плоской стороны обломка.

При описании заполнителя, а также гравийно-песчаных отложений указываются гранулометрический и минеральный состав, особенности распределения частиц и т.д.

Гранулометрический состав в поле определяется весьма приближенно. Способы определения алевритоглинистых отложений даны выше. При изучении песчано-гравийного заполнителя используется трафарет М.М.Васильевского, но лучше, если имеется возможность рассева на ситах. Данные о гранулометрии заполнителя важны, поскольку от него зависит распределение золота и платиноидов в вертикальном разрезе россыпей. Известно, что при песчано-гравийном заполнителе эти минералы скапливаются на спае и в трещинах плотика, а при глинистом заполнителе распределение их более равномерное.

Минеральный состав песчано-гравийных зерен устанавливается с помощью лупы. По содержанию основных минералов определяется минеральный тип заполнителя или породы в целом. Особый интерес представляет выяснение минерального состава шлихов, полученных при опробовании выработок. В них, кроме золота и платиноидов, могут быть и другие ценные минералы. Следует учитывать также, что содержание золота и платиноидов обычно возрастает с увеличением выхода тяжелой фракции, особенно (для золота) сульфидов и гидроокислов железа.

Гранулометрический и минеральный состав заполнителя, особенности которого могут быть использованы для выяснения распределения золота и платиноидов, а также для расшифровки климатической обстановки прошлого и в целях стратиграфии, уточняется в камеральных условиях.

Окраска отложений может быть первичной и вторичной. Первичная возникает во время образования осадка; она зависит от его состава и отражает (подчеркивает) текстурные особенности отложений. Вторичная окраска вызывается наложенными процессами: окислением (красные, коричневые тона) или восстановлением (зеленоватые, голубоватые тона) железистых соединений. Текстурные особенности отложений при этом могут проявляться или, наоборот, затушевываться.

Первичная окраска помогает определению характера источника питания в области сноса, а также генезиса отложений; она учитывается, кроме того, при корреляции разрезов, датировке отложений.

При описании включений - незначительной и специфической части породы (конкреций, редких валунов в песке, органических остатков и т.д.) - указывается их состав, размер, форма, характер расположения, количество, степень сохранности. Изучение их важно для определения генезиса, возраста и истории накопления осадков.

Вторичные изменения могут касаться вещественного состава, а также текстуры. Изменения первого роды, обычно связанные с выветриванием или цементацией отложений (окислением пирита, разложением вещества, ожелезнением, карбонатизацией и т.д.), описывают по их характеру, интенсивности, наличию новообразований, частоте встречаемости. Развитие гидроокислов железа нередко может служить косвенным признаком золотого оруденения. Цементация осложняет извлечение золота и платиноидов, как и глубокое химическое выветривание, превращающее отложения в глину. Выветрелость может использоваться в стратиграфических и прикладных целях: сильно выветрелые обломки типичны для донеогеновых отложений, наличие выветрелых обломков в современном или верхнечетвертичном аллювии указывает на их переотложение и подсказывает необходимость поисков более древних продуктивных отложений.

Среди вторичных изменений текстур в россыпях в зоне вечной мерзлоты относительно часто отмечаются криогенные явления. Различаются: деформации слоев, связанные с пучением грунтов; земляные жилы (псевдоморфозы по ледяным клиньям), выполненные материалом вышележащих отложений, в том числе непродуктивных; диапировые внедрения подстилающих выветрелых коренных пород или рыхлых отложений (сильно глинистых осадков, лигнитов) в продуктивный пласт. Эти явления искажают «нормальное» распределение благородных металлов в продуктивном пласте и осложняет подсчет запасов, снижая его достоверность.

Кроме рыхлых отложений, изучается плотик - один из основных элементов разреза продуктивных образований, от характера которого зависят особенности распределения золота и платиноидов в плане и глубина их проседания по трещинам коренных пород. Его изучение способствует качественному опробованию россыпи, объективной оценке данных опробования и, кроме того, позволяет уточнить геологическую карту и выявить местоположение коренных источников питания.

Для коренных пород плотика дается их петрографическая характеристика, устанавливаются элементы залегания, описываются трещины (элементы залегания, ширина зияния, интенсивность трещиноватости по количеству трещин на единицу длины, глубина проседания обломочных частиц и их состав), отмечаются жилы и прожилки кварца, сульфидизация и другие признаки рудной минерализации. При выветрелом плотике рассматриваются состав и мощность элювия, наличие в нем просевших сверху обломков, характер переходов в невыветрелые породы и т.д.

Поверхность плотика зависит от состава, текстуры, характера трещиноватости и степени выветрелости коренных пород, генезиса и условий формирования налегающих на них осадков.

В аллювиальных россыпях по строению поверхности различаются:

1) ровный «мягкий» плотик, сложенный элювиальной или осадочной глиной, дресвой выветрелых интрузивных пород;

2) плотный скальный плотик с более или менее ройной поверхностью, развивающейся обычно на слабо выветрелых однородных устойчивых породах;

3) плотный скальный плотик с неправильной формы карманами, бороздами, выступами, свойственными чаще карбонатным породам;

4) ребристый плитчатый трещиноватый плотик на крутонаклонных пачках чередующихся песчаников, алевролитов, сланцем;

5) крупноглыбовой плотик с грубонеровной поверхностью им монолитных невыветрелых преимущественно интрузивных породах.

Первые два вида плотика неблагоприятны, дли концентрации в нем золота и платиноидов, которые в этом случае скаплиянются лишь в отложениях над плотиком. Последние три вида благоприятны для концентрации этих минералов. Особенно выделяются сильно трещиноватые разности коренных пород, в которые легко проседает основная масса золота и платиноидов; в некоторых случаях именно в них может быть полностью заключен продуктивный пласт.

Морские россыпи отличаются ровной поверхностью плотика даже при большой неоднородности его состава и прочностных свойств.

Описание разрезов сопровождается зарисовками Масштаб их может быть различным, обычно в пределах 1:10 – 1:200), желательно без искажения соотношений в разных направлениях. Из основных логических разностей отложений отбираются образцы и пробы на гранулометрический, минералогический и палинологический (в опорных разрезах) анализы, на создание эталонной коллекции.

Наиболее полно отложения могут быть изучены в шурфах, траншеях, рассечках и других горных выработках. При бурении, особенно ударно-канатном, возможности изучения резко снижаются. Однако и в этом случае по выжелоненному материалу можно выделить основные литологические разности пород, определить петрографический состав (иногда форму и степень окатанности) обломков, минеральный состав заполнителя.

3.1.2. Определение генезиса

Определение генетических типов рыхлых отложений важно, поскольку каждому из них присущи свои особые закономерности залегания, строения и условий концентрации и рассеяния обломочных частиц ценных минералов. Особое значение имеет выделение фаций внутри генетического типа, так как именно в них наиболее отчетливо проявлена динамика формирования осадка, определяющая дифференциацию частиц по гидравлической крупности.

Генетический тип отложений и их фации определяются по комплексу признаков. В горах и на денудационной холмистой равнине генезис отложений устанавливается, прежде всего, по их связи с элементами рельефа. При определении генезиса погребенных отложений основное значение приобретают литологические и текстурные признаки отложений. Краткая характеристика генетических типов отложений дана ниже. При этом рядом с названием генетического типа отложений указывается индекс, обозначаемый начальной латинской строчной буквой соответствующего названия. Для отложений смешанного генезиса применяют составные индексы (например, аллювиально-делювиальные - (ad).

Элювий (е) представляет топографически не смещенные рыхлые продукты выветривания горных пород, формирующие кору выветривания. Характерным признаком элювия являются тесная зависимость состава от материнской породы и постепенность перехода к ней. Различаются термо-криогенный и хемогенный элювий.

Термо-криогенный элювий, связанный с температурным и морозным выветриванием, образует маломощный (1-

Хемогенный элювий (кора химического выветривания), образующийся при химическом выветривании в условиях влажного теплого климата, представлен светлыми и пестроцветными глинистыми образованиями (каолинит, монтмориллонитом и др.), книзу постепенно переходящими в дресву, щебень, сохраняющими текстуру материнской породы. При жарком влажном климате со сменой сухих и влажных сезонов образуется латерит. Мощность коры выветривания достигает 40 -

Склоновые или коллювиальные отложения (с) состоят из нескольких генетических типов отложений (обвальных, осыпных, оползневых, десерпционных, солифлюкционных - s, делювиальных - d). В различных климатических и геоморфологических обстановках, а также в зависимости от состава и свойств коренных пород склона разные генетические типы имеют неодинаковое развитие.

В горных районах наиболее распространены десерпционные, солифлюкционные, отчасти делювиальные отложения и смешанные их разности. Все эти отложения образуются при незначительном перемещении продуктов выветривания и характеризуются малой степенью механической обработки и дифференциации обломочного материала.

Мощность склоновых отложений увеличивается к подножию склонов и тектонических уступов, на вогнутых перегибах склонов от 0,5 -

Аллювий (а) - сложные по строению и условиям образования отложения русловых водотоков (постоянных и временных) на дне долин.

Характер аллювия зависит от порядка долин, геоморфологической обстановки, динамической фазы развития долины. Вниз по течению по мере нарастания порядка долины происходит усложнение фациального строения аллювия и увеличение его нормальной мощности, соответствующей разнице высот между дном русла и уровнем паводковых вод. В долинах низких (первого-второго) порядков этот аллювий, который принято называть ложковым или распадковым, отличается слабой степенью сортированности отложений, представленных русловыми фациями, нередко участием в его разрезе склоновых отложений. В горных областях он состоит из щебнисто-галечного материала с суглинисто-супесчаным заполнителем.

Среди собственно аллювиальных отложений (аллювия водотоков высоких порядков и отчасти средних) выделяются русловые, пойменная и старичная фации. Группа русловых фаций представлена галечными (в горах) или сортированными гравийно-песчаными косослоистыми отложениями (на равнине). Пойменная фация представлена супесями и суглинками с линзами песка. Старичную фацию образуют в основном алевритоглинистые отложения, часто с прослоями торфа. Наиболее полно все эти фации развиты в аллювии равнинных рек; для горных рек характерно развитие русловых фаций и слабое развитие или отсутствие старичной фации.

Среди группы русловых фаций обычно различают две фации - пристрежневую из крупнообломочных галечников с валунами, залегающими в нижней части аллювия, и прирусловых отмелей из менее грубых и более сортированных галечников со значительным содержанием песка. Самые нижние горизонты аллювия нередко слагаются слабо сортированными щебнисто-галечными отложениями со значительным содержанием глинистого материала, которые представляют самостоятельную донную (по Е.Я.Синюгиной) фацию. Каждой из этих фаций присущи свои особенности распределения золота и платиноидов.

На мощности и строении аллювия и связанных с ним россыпей существенно сказывается его динамическая фаза. Различается аллювий инстративный, формирующийся в ходе врезания водотока, перстративный, формирующийся в условиях динамического равновесия, и констративный, образующийся в фазу аккумуляции аллювия [34,72]. Для аллювия инстративного характерны грубый гран-состав и пониженная мощность отложений, представленных только русловой фацией, наклон поверхности плотика к осевой части долин; для перстративного свойственно полное развитие всех фаций, наиболее высокая степень сортированности отложений и окатанности обломков, нормальная мощность аллювия; для констративного характерно налегание разновозрастных пачек аллювия друг на друге, господство русловых фаций, повышенные против нормы мощности.

Диагностическими признаками аллювия являются: залегание в виде протяженных узких лент; относительно ровная субгоризонтальная в поперечном сечении подошва, нередко волнистая, осложненная продольными ложбинами; закономерные изменения отложений вниз по течению по мере возрастания порядка долин (увеличение степени сортированности по крупности, окатанности обломков, разнообразия их петрографического состава); сложность строения - наличие различных фаций, находящих отражение в составе отложений; текстура: субгоризонтальная, крупнолинзовидная, реже косая с черепитчатым расположением уплощенных галек с наклоном их против течения (у русловых галечников), косая и диагональная с наклоном в 20 - 30° слойков вниз по течению (у песков русловых фаций), косоволнистая и параллельная (у песков фации прирусловых отмелей), горизонтальная, полого-волнистая, ленточная (в супесчано-глинистых отложениях пойменной и старичной фаций).

Пролювий (р) представляет собой отложения субаэральных концевых выносов эрозионных долин, слагающие конусы выноса. В пролювии наземных дельт и крупных конусов выноса различаются потоковая, веерная и застойноводная фации. Потоковая фация, свойственная вершинной зоне конуса выноса, представлена галечниками и линзами валунников, глинистых щебней, супесей и суглинков. Именно с ней связаны промышленные концентрации золота. Веерная фация, слагающая внешнюю зону конуса выноса, представлена супесями, суглинками, песками. Застойноводная фация свойственна периферии конуса выноса и сложена карбонатными глинами, супесями, мергелями. Мощность пролювия, наибольшая в вершинной зоне, колеблется от нескольких метров до десятков и даже сотен метров. Последние цифры характерны для подножий воздымающихся по разломам гор, межгорных тектонических впадин.

Озерные отложения (J) представлены осадками, состав и мощность которых зависит от происхождения и размера озер, климата и других факторов. Среди относительно крупных озер в зоне гумидного климата различаются: пляжевая фация, состоящая из галечников, гравия и песков с прослоями суглинков; донная фация из алевритов, глин, суглинков, супесей, сапропелей.

Карстовые образования (k) связаны с заполнением полостей в растворимых породах. Практическое значение для россыпей имеют отложения в карстовых котловинах. Размеры и форма последних разнообразны и находятся в зависимости от особенностей трещиноватости, раздробленности и состава коренных пород. Мощность отложений различная, иногда достигает 100 -

Различаются элювиально-коллювиально-карстовые (eck) и флювиально-карстовые (fk) образования.

Первые представлены щебнисто-глинистыми отложениями беспорядочной текстуры, иногда с элементами грубой слоистости, наклоненной к центру котловины. В разной мере выветрелые и разной крупности обломки состоят исключительно из пород бортов котловины.

Флювиально-карстовые отложения формируются в карстовых котловинах на днищах долин. Они связаны с процессами водно-руслового переноса и сортировки обломочного материала, в результате чего накапливаются своеобразные отдаленные аналогии аллювия и пролювия, представленные суглинисто-галечными отложениями со щебнем.

В крупных карстовых котловинах, кроме флювиально-карстовых, нередко встречаются элювиально-карстовые, слагающие базальные горизонты рыхлых образований, и коллювиально-карстовые - в бортовых частях. Для этих отложений в целом характерно: залегание в котловинах; разнообразие происхождения и состава; резкая смена фациальных и литологических разновидностей; значительная глинистость и слабая сортированность отложений по гранулометрии, местами вообще отсутствующая; сложность текстур и деформированность.

Эоловые отложения (v) представлены эоловыми песками и эоловыми лессами. Пески хорошо сортированы, состоят из хорошо окатанных зерен, преимущественно кварца. Слоистость косая, местами (в редких глинистых прослоях) горизонтальная. Пески формируют дюны, барханы, гряды; их мощность до 50 -

В значительной мере с ветровой деятельностью связаны также покровные суглинки, которые в северных районах характеризуются высокой льдистостью.

Ледниковые образования (g) включают морены (og), флювиогляциальные (fg) и ледниково-озерные (gf) отложения.

Морены состоят из беспорядочной смеси глыб, валунов, щебня, гальки, дресвы, песка и глины с разным количеством указанных компонентов, которая включает крупные блоки - отторженцы. Обломки разной формы и степени обработанности, иногда утюгообразные штрихованные с пришлифованной поверхностью; состав разный, иногда очень дальнего переноса (эрратические валуны). Мощность мореных отложений до

Флювиогляциальные внутриледниковые («озовые») отложения, слагающие озовые гряды, представлены хорошо промытыми галечниками, гравием и песками с невыдержанной горизонтальной, косой и наклонной слоистостью; характерна резко меняющаяся мощность (не более

Ледниково-озерные отложения в наиболее типичной разновидности сложены ленточными глинами, для которых характерна идеально выраженная горизонтальная слоистость с ритмическим чередование тонких (около

Морские отложения (m) прибрежной части моря включают осадки пляжа, подводного берегового склона и лагун.

Пляжевые отложения представлены галечниками, гравием, песками с редкими обломками раковин. Пески иногда содержат темные (черные, красные) песчаные слойки, резко обогащенные тяжелыми минералами и представляющие собой естественный шлих. Характерна косая слоистость - чередование параллельных и плавно сходящихся (клиновидных) серий слойков, наклоненных к морю и реже (в тыловой части) к суше; так же наклонены уплощенные гальки с длинной осью параллельно берегу. Галька обычно хорошо окатанная с гладкой поверхностью; в «холодных» разновидностях отложений отмечаются штрихи на крупной гальке и валунах; состав их однородный при абразии скальных пород и разнообразный при перемыве ледниковых и аллювиальных отложений. Подошва пляжевых отложений ровная субгоризонтальная, слегка наклонная к морю.

Для отложений подводного берегового склона характерны песок, алевриты, ракушняк; в «холодных» разновидностях встречаются обломки разной формы и степени окатанности, иногда со штрихами.

Состав лагунных отложений зависит от характера поступающего с прилежащей суши материала и меняется от алевритоглинистого до галечно-щебнистого материала.

3.1.3. Стратиграфические исследования

Стратиграфические исследования в комплексе с литолого-фациальными и опробованием позволяют определить геологическую позицию, историю и обстановку формирования, преобразования и денудации россыпей, правильно оценить экзогенные условия россыпеобразования в конкретных условиях, отработать стратиграфические критерии поисков, что особенно важно при геологических исследованиях во впадинах. Практически эти исследования сводятся к выяснению последовательности напластования и датировке продуктивных и вмещающих их отложений, выяснению климатической обстановки осадконакопления. Этим целям служат послойные описания отложений (см. подразд. 3.1.1.) с установлением порядка их напластозания, применение прямых и косвенных геохронологических методов. К прямым методам, позволяющим определять возраст отложений в годах, относятся «астрономические», радиологические и физико-химические. Среди косвенных методов - биостратиграфические, геологические, геоморфологические, изотопные, физические. Все перечисленные методы применяются для расчленения четвертичных отложений, главным образом второй половины этой системы (возрастной диапазон эффективного использования некоторых методов, например, «астрономических», составляет всего 8-10 тыс. лет), а некоторые из них (биостратиграфические и другие) также (или в основном) и для более древних образований. Сведения о возможностях использования различных методов и особенностях отбора образцов для целей стратиграфии содержаться в методических руководствах и указаниях по геологической съемке и поискам, изучению четвертичных отложений [44,45,47] и в монографии [67].

Разновозрастные рыхлые отложения нередко отличаются друг от друга цветом, гранулометрическим и минеральным составом, характером обломков и другими литологическими особенностями, что позволяет на основе изучения разрезов и выявления их геолого-геоморфологической позиции выделить различные слои, составить представление о стратиграфии рыхлых толщ. Важным является выяснение характера смены отложений во времени - в условиях непрерывности накопления или с перерывом. В первом случае переход одной толщи к другой постепенный, во втором - резкий с размывом или с другими признаками перерыва. К последним относятся погребенные почвы и автохтонные торфяники, наблюдения над которыми следует, поэтому проводить особенно тщательно.

При описании разрезов особое внимание уделяется поискам ископаемых органических остатков, по которым наиболее определенно устанавливаются возраст, климатические условия образования и генезис отложений. Большое значение имеют кости позвоночных (для датировки неоген-четвертичных континентальных отложений особую ценность представляют зубы млекопитающих), раковины моллюсков, растительные остатки, предметы быта и каменные орудия труда первобытного человека. В связи с редкостью таких находок и ценностью их для стратиграфических и других целей каждая из них сопровождается детальным описанием условий залегания отложений, их зарисовкой, указанием точного местоположения находки в разрезе. При изучении наиболее полных (опорных) разрезов; кроме шлиховых проб и образцов для минералогического анализа, отбираются образцы на палинологический и диатомовый анализ, а иногда - на физические и физико-химические виды анализа.

Для палинологических исследований четвертичных отложений, являющихся основными при их датировке, наиболее интересны слои с торфом и погребенными почвами, с остатками фауны и флоры, а также представленные тонким материалом. Важным является: отбор образцов по всему разрезу послойно; сгущение их отбора в отмеченных выше перспективных слоях до 3-

Важную роль в стратиграфических исследованиях играет метод корреляции, основанный на выявлении и учете характерных особенностей осадков (по составу, условиям залегания) разобщенных участков, установление черт сходства в целях сопоставления и использования известных опорных разрезов для датировки отложений слабо изученных районов. Специфической разновидностью его можно считать метод сопоставления аллювиальных отложений путем прослеживания уровней террас вдоль долин.

Стратиграфическое расчленение разновозрастных отложений осуществляется в соответствии со «Стратиграфическим кодексом СССР», руководствами и указаниями по геологической съемке [47, 55, 44,13, 67, 35, 45] (табл. 19).

В закрытых и плохо обнаженных районах в качестве стратотипов свит используются разрезы колонковых скважин. Стратегии свиты может быть составным, установленным по разрезам двух-трех скважин, расположенных обязательно в пределах одной разведочной площади.

Первым шагом в создании стратиграфической схемы рыхлых отложений будет выделение вспомогательных литостратиграфических подразделений (пачек и пластов) на отдельных ключевых участках, где сосредоточены геологоразведочные работы. Им обычно присваивают порядковую нумерацию от древних к молодым. И только на следующем этапе изучения при соблюдении всех требований стратиграфического кодекса к стратотипу выделяют свиты.

Итоговыми графическими документами литолого-фациальных стратиграфических исследований являются схемы соотношения рыхлых образований разного возраста, карты литолого-фациальных разновидностей базальных горизонтов кайнозойских отложений с изогипсами плотика (составляются, главным образом, для впадин), а с учетом данных опробования и изучения полезного компонента, так же геологические разрезы россыпей и комплексные продольные профили последних.

| Шкалы | Фаунистические команды Европейской части СССР |

Этапы развития человека |

Альпийская стратиграфическая шкала | Внеледниковая зона Европейской части СССР | Западная и Средняя Сибирь (при несовпадении названий горизонты Ср. Сибири даны в косых скобках) | |||||||||||||

| Общая стратиграфическая |

Геохронологическая, тыс. лет |

палео- маг нит- ная | ||||||||||||||||

| система | отдел | Раздел | Звено |

Над- гори- зонт |

Горизонт |

Над- гори- зонт |

Горизонт | |||||||||||

| Четвертичная (антропогеновая) | Голоцен QIV | 10 | Брюнес | Голоценовые |

Австралолипитеки и другие древние формы Australopithecusbaisei Архантропы-питекантропы s. l. Australopithecus(Homo) habilis Неандертальцы– Homo sapiens |

Современные положения | ||||||||||||

| Плейстоцен | Верхнее QIII | 95-100 | Верхнепалеолитический | поздний | Вюрм | верхний | Валдайский | Верхневалдайский (осташковский) | Зырянский |

Сартанский (верхнезырянский) | ||||||||

| средний | Средневалдайский (молого-шекснинский) |

Каргинский (среднезырянский) | ||||||||||||||||

| нижний |

Нижневалдайский (калининский) |

Ермаковский (нижнезырянский) /муруктинский/ | ||||||||||||||||

| Среднее QII | 275-380 | ран-ний | Рисс-вюрм | Микулинский | Казанцевский | |||||||||||||

| Рисс | верхний | Средне - русский | Московский | Бахтинский | Тазовский | |||||||||||||

| средний | Одинцовский | Шитритинский | ||||||||||||||||

| Хазарский: Mammuthus chosaricus | нижний | Днепровский | Самаровский | |||||||||||||||

| Сингальский:Paleoloxodon anticuus, Elasmotherium sidricum | Миндельрисс | Лихвинский | Тобольский | |||||||||||||||

| Нижнее QI | 730-780 |

Тираспольский: Archidiscodon trogontheril (= Wusti), Dicerorhimus kirchbergensis, Equus mosbachensis |

Гюнц | Окский | Шайтанский /лебедский/ | |||||||||||||

| Дунай-гюнц | Днестрововский | Колкотовский | Талагайкинский | |||||||||||||||

|

Олдувей Харамильо Матуяма |

Платовский | |||||||||||||||||

| Михайловский | ||||||||||||||||||

|

Эоплей – 3 Стоцен N2-Q1 |

1800 | Таманский: Archidiscodon meridionalis tamanensis, Paracamelus kujalnensis, Equus sussenbornensis | Морозовский | (апшерон) | Кочковский | |||||||||||||

|

Верх нее |

Сибирский | Ногайский | ||||||||||||||||

|

Ниж нее |

Одесский: Archidiscodon meridionalis meridionalis, Equus robustus, Bilson suchovil | Жеваховский | ||||||||||||||||

| Бошерницкий | ||||||||||||||||||

| Хапровский: Archidiscodon gromovi, Dicerorhinus etruscus, Elasmotherium sp., Equus stenotis, Anancus arvernensis | Дунай | Дунай | Домашкинский | |||||||||||||||

| Неоген |

Плио цен |

Акча гыл N23 |

Бибер-дунай | Бибер-дунай | Южнорусский /акчагыл/ | |||||||||||||

3.1.4. Составление геологических разрезов

Геологические (литологические) поперечные и продольные разрезы отражают распределение" золота и платиноидов по вертикали и горизонтали, выявляют связь между их содержанием и геологическим строением россыпи.

Поперечные разрезы дают возможность определить степень добитости горных выработок, необходимость проходки дополнительных выработок для полного оконтуривания металлоносного пласта, служат основой для подсчета запасов и составления продольного разреза. По каждой разведочной линии по мере ее проходки составляются рабочие разрезы, а после завершения работ и обработки результатов разведки - чистовые разрезы. Графической основой поперечного разреза служит составленный по данным нивелирования профиль, на котором изображены рельеф дневной поверхности и горные выработки. Вертикальный масштаб поперечного разреза обычно в 10 раз крупнее горизонтального. Последний же зависит от размеров и форм рельефа, длины разведочной линии, сложности строения россыпи, интервалов опробования и изменяется в пределах 1:500 - 1:2000. Наиболее употребительны следующие масштабы: вертикальный 1:100, горизонтальный 1:1000.

Используя данные первичной документации горных выработок, геолог отмечает по каждой из них границы литологических, генетических и возрастных разновидностей рыхлых отложений, состав плотика, границы водоносных, мерзлых и талых горизонтов, содержание металла по интервалам опробования. При соединении границ раздела разновидностей рыхлых отложений и других геологических элементов между выработками применяются известные правила составления геологических разрезов: границы раздела отложений одного и того же возраста, генезиса и состава соединяются обычно плавными линиями; граница-подошва отложений, с размывом налегающих на более древние образования, должна срезать стратиграфические границы последних.

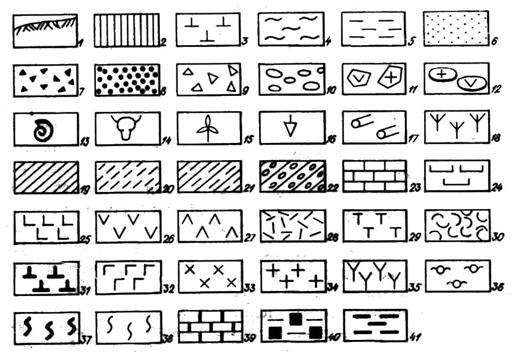

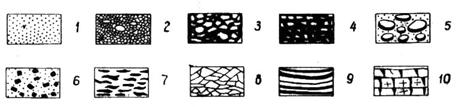

Литологический состав показывается условными знаками (рис. 25). Генезис отложений, обозначенный индексом, проставляется слева от возрастного индекса.

Индексация возраста отложений должна проводиться в соответствии с существующими требованиями [69,45]. Для четвертичных отложений буквенный индекс не ставится, за исключением толщ, объединяющих четвертичные и дочетвертичные образования (например, N2-Q1); их возраст обозначается только римской цифрой, которая имеет размер прописной буквы и ставится на уровне строки: нижнечетвертичные отложения - I, среднечетвертичные - II,верхнечетвертичные - III, современные - IV. Справа от цифрового индекса ставятся буквенные индексы более мелких подразделений, причем индексы региональных горизонтов и надгоризонтов пишутся латинскими прямыми строчными буквами, а индексы подгоризонтов, серий, свит, и т.п. — курсивными.

Рис.25. Условные обозначения к геологическим разрезам:

1 - почвенно-растительный слой; 2 - торф; 3 - лед; 4 - глина; 5 - алеврит, ил; 6 - песок; 7 - дресва; в - гравий; 9 - щебень; 10 - галька; 11 - глыбы; 12 - валуны; 13 - раковины моллюсков; 14 - остатки позвоночных; 15 - листовая флора; 16 - шишки; 17 - обломки древесины; 18 - растительный детрит; 19 - сланцы; 20 - песчаники; 21 - песчанико-сланцевые породы; 22 - конгломераты, гравелиты; 23 - карбонатные породы; 24 - пикриты; 25 - базальты; 26 - андезиты; 27 - дациты; 28 - липариты; 29 - трахиты; 30 - туфы; 31 - ультрамафиты (дуниты, перидотиты, пироксениты и др.); 32 - габбро; 33 - диориты; 34 - граниты; 35 - сиениты; 36 - «зеленые» сланцы; 37 - амфиболиты; 38 - кристаллические сланцы; 39 - мраморы; 40 - кварциты; 41 – гнейсы.

В случае индексирования местных подразделений индекс регионального горизонта не показывается. Не расчлененные по возрасту четвертичные отложения обозначаются только генетическим индексом (например: а - аллювиальные отложения, стратиграфически нерасчлененные). Если аллювиальные, озерные или морские отложения слагают несколько террас, относящихся к одному стратиграфическому подразделению, справа над буквенным индексом генетического типа проставляются либо порядковый номер террасы арабской цифрой, либо начальные буквы ее латинизированного названия, например: а2III - верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй террасы; 1bIII - верхнечетвертичные озерные отложения «бийской» террасы. Вместе с тем на практике очень часто возраст четвертичных отложений для удобства чтения обозначают буквенным индексом.

Границы промышленного пласта отмечают по каждой выработке в соответствии с содержаниями полезного компонента и действующими кондициями. Между выработками они соединяются прямыми линиями. По латерали промышленный пласт ограничивается вертикальными линиями по середине между выработками с промышленным и непромышленным содержанием металла. Для отображения границ металлоносного пласта обычно используют красную линию.

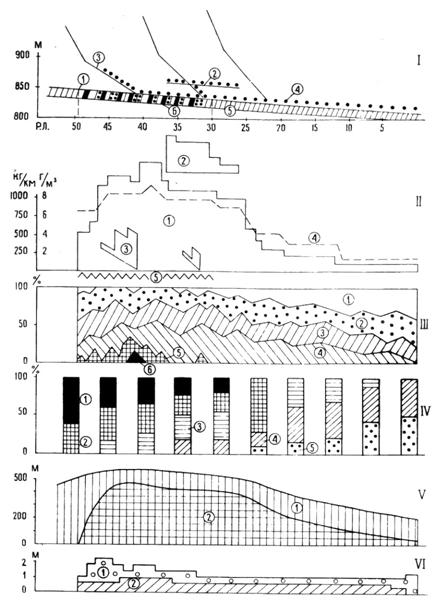

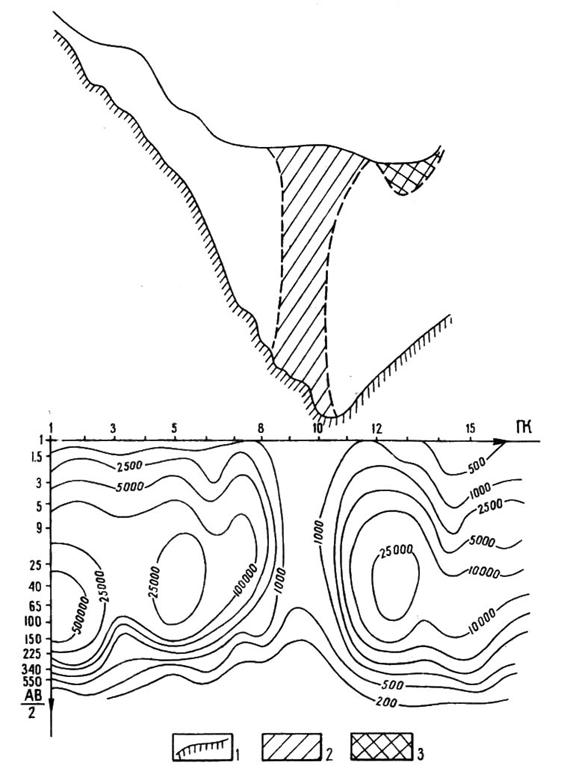

Рис.26. Комплексный продольный профиль:

I - диаграммы строения месторождения в продольном профиле: 1 - днище главной долины; 2 - терраса главной долины; 3 - днища притоков; 4 - положение россыпи; 5 - коренные породы; 6 - жилы, дайки и другие возможные коренные источники

II - диаграммы продуктивности россыпей по участкам месторождения: 1 - днище главной долины; 2 - террасы главной долины; 3 - днища долин притоков; 4 - среднее содержание по россыпи днища главной долины; 5 - участок поступления золота из коренных источников Усл. обозн. к рис.26

В основании поперечного разреза по горизонтали располагают таблицу, на которой под каждой выработкой отмечают (сверху вниз): номер выработки; абсолютную или относительную отметку ее устья, м; расстояние между соседними выработками, м; глубину выработки, м; мощность торфов, м; мощность песков, м; мощность массы, м; среднее содержание на массу, г/м3 или мг/м3 , среднее содержание на пласт, г/м3 или мг/м3; вертикальный запас, г/м2 или мг/м2 (на массу или на пласт).

Продольные разрезы делают на всю россыпь определенного эрозионного уровня, либо на отдельные сложные ее участки. Они составляются на основании поперечных разрезов, пересекающих россыпь. Для аллювиальных россыпей графической основой служит продольный профиль дна долины или террасы, на которой нанесены по одной характерной (в отношении распределения полезного компонента, геологической и геоморфологической позиции) горной выработке каждого поперечного разреза. Обычные соотношения масштабов вертикального к горизонтальному 1:1.0 - 1:50 при разном удобном для иллюстрации горизонтальном масштабе, зависящем от длины и продольного уклона россыпи, мощности рыхлых отложений и других факторов (чаще он составляет 1:2000 - 1:10000). Рыхлые отложения показываются в обобщенном виде (возраст, генезис). Промышленный пласт показывается так же, как и на поперечных разрезах. Геологическая характеристика разреза дополняется данными об известном или предполагаемом положении и минеральном типе коренных источников.

Кроме того, при подготовке материалов подсчета запасов для апробации их в ГКЗ (ТКЗ) составляется комплексный продольный профиль россыпи (по Е.Я.Синюшной), иллюстрирующий изменение основных характеристик вдоль россыпи (рис. 26).

3.2. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Надежность результатов разведочных работ в значительной мере зависит от полноты геоморфологической характеристики россыпного месторождения, позволяющей более обоснованно планировать разведочные работы и более точно оконтуривать и подсчитывать запасы.

Основной задачей исследований является установление морфологии и условий залегания россыпей, прямо влияющих на достоверность оконтуривания запасов. Конкретные задачи геоморфологических исследований зависят от типовых характеристик россыпей, установленных на поисковой стадии: генезиса, возраста, динамического режима формирования и условий последующего сохранения россыпей в современном рельефе.

_________________________

III - диаграммы крупности золота (мм) по классам: 1 - менее 0,5; 2 - (0,5-1); 3 - (1-2); 4 - (2-4); 5 - (4-8); 6 - более 8; IV - диаграммы окатанности золота в классе 2-4 мм: 1-5 - г окатанность: 1 - плохая, 2 - слабая, 3 - средняя,

4 - хорошая, 5 - совершенная

V - диаграммы ширины днища россыпи: 1 - днища, 2 - россыпи VI - диаграммы средней мощности пласта в днище главной долины (по блокам): 1 - в надплотиковой части; 2 - в коренных породах.

Генезис россыпи взаимосвязан с определенным рельефом и формой в плане (линейной для аллювиальных россыпей, изометричновеерообразной для пролювиальных и т.д.), поэтому в задачи геоморфологических исследований входит установление всех золотоносных элементов рельефа и их увязка в единое месторождение или комплекс месторождений, в соответствии с морфогенетическими эталонами, определенными при поисках, и с учетом индивидуальных особенностей россыпей, выявленных в процессе разведки.

При разведке аллювиальных и аллювиально-склоновых россыпей, устанавливаются элементы долинного рельефа: террасы, террасоувалы, современные русла и поймы, древние днища и тальвеги. По принадлежности к элементам рельефа выделяются россыпи: долинные, террасовые, террасоувальные.

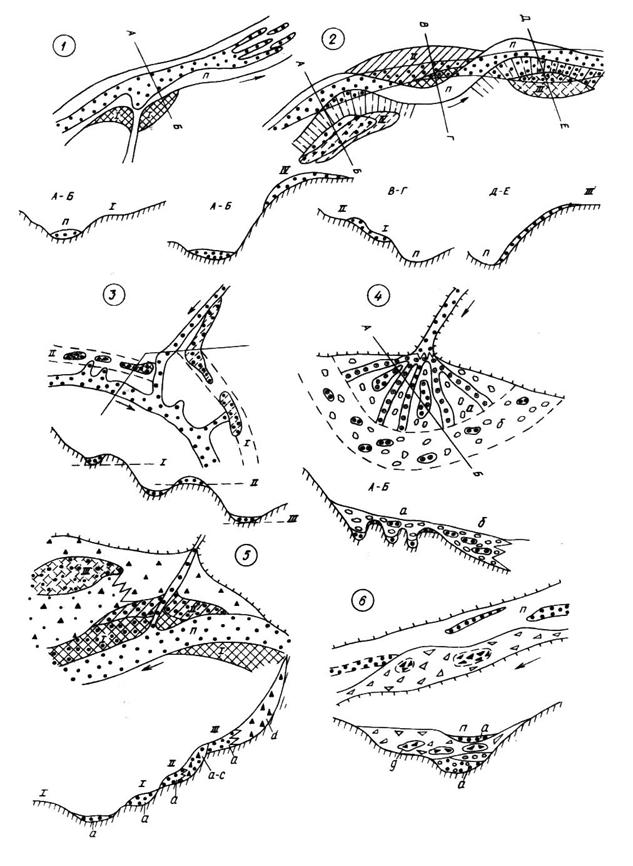

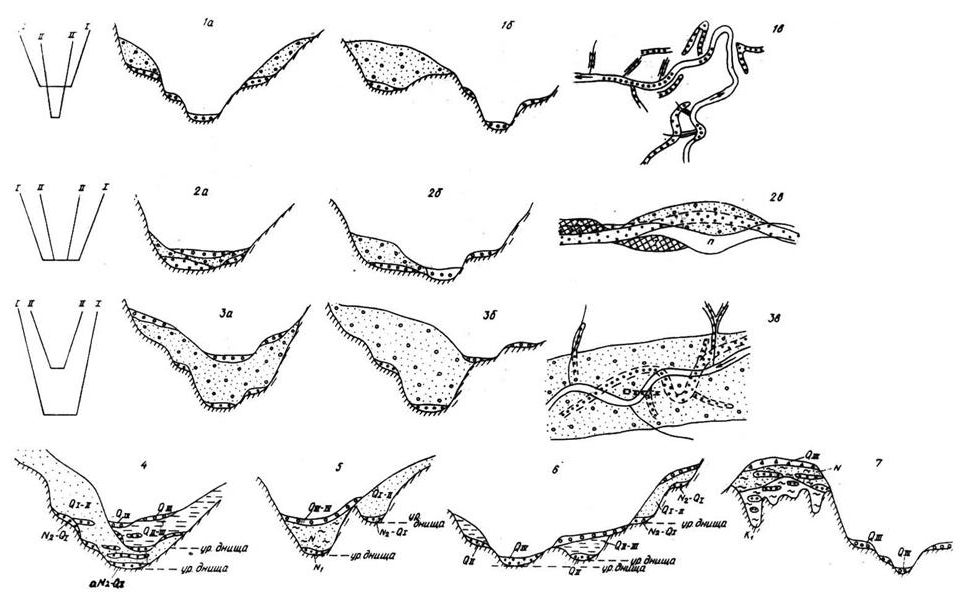

Определяются особенности пространственного соотношения россыпи с элементами рельефа в долинах разных порядков. Долинные россыпи, образованные реками низких порядков, обычно имеют довольно простое строение (рис. 27-1) и достаточно легко устанавливаются разведкой. Россыпи залегают на коренном или рыхлом (ложном) плотике в пойме и на низких (от 3 до

Для россыпей, расположенных в крупных долинах, (выше V порядка), характерно сложное распределение металла в плане: наличие продольных, поперечных, диагональных россыпей, невыдержанных по простиранию и ширине и вместе, как правило, составляющих сложнопостроенные залежи (см. рис. 2). Разведка этих залежей требует тщательного геоморфологического анализа, учитывающего возможность поступления металла из долин притоков, а также за счет размыва коренных источников непосредственно на месте формирования россыпи.

Россыпи низких террас обычно являются составной частью долинных россыпей. Золотоносные пласты, расположенные на средних и высоких террасах, пространственно отделены от долинных россыпей. Важно установить степень деформированности террасовых и террасоувальных россыпей в результате эрозионной деятельности мелких русловых потоков, образующих на их поверхности лога, борозды, ложбины и частично переотлагающих в них золото из террасовых и увальных россыпей. Россыпи логов и других малых эрозионных форм могут служить признаком для обнаружения выше по склону террасовой и террасоувальной россыпи (см. рис.27-3).

Рис.27. Схемы размещения россыпей разных генетических типов: Цифры в кружках: 1-3 — аллювиальные россыпи: I — в долине низкого порядка, 2 — в симметричной долине среднего порядка, 3 — в асимметричной долине на разных стадиях ее углубления (I — на ранней, II — на промежуточной, III — на поздней); 4 — пролювиальные россыпи: а — потоковая (промышленная) зона, б — веерная (непромышленная) зона; 5 — склоновые россыпи в комплексе с аллювиальными россыпями I, II, II террас и поймы; 6 — ледниковая россыпь в долине в пространственном сочетании с аллювиальными россыпями (доледниковыми и послеледниковыми); 7 — сложный комплекс погребенных морских, аллювиальных и ледниковых россыпей в прибрежно-морской зоне: а — в плане, б — в разрезе; 8 — сложный комплекс погребенных пролювиальных и аллювиальных россыпей внутренних дельт.

1 — пойма; 2-5 — террасы; 6 — склоны; 7-77 — рыхлые отложения: 7 — аллювиальные (а), 8 — склоновые (с), 9 — пролювиальные (р), 10 — ледниковые (g), 11 — морские (m), 12 — современные-верхнечетвертичные (QIII-IV) 13 — средне-верхнечетвертичные (QII-III) 14 — нижне-среднечетвертичные (QI-II), 15 — неогеновые (N), 16 — нижнемеловые (KI), 17 — нерасчлененные констративные толщи; 18 — коренные породы; 19-24 — россыпи: 19 — аллювиальные, 20 — пролювиальные, 21 — склоновые, 22 — алювиально-склоновые, 23 — ледниковые; 24 — морские; 25 — контуры погребенных россыпей в плане.

В строении пролювиальных россыпей главное промышленное значение имеет потоковая зона конусов выноса (рис. 27-4), где происходит основная разгрузка материала руслового потока при резком выполаживании его продольного профиля. В рельефе этой части конусов выноса выражены ложбины стока, веерообразно расходящиеся от основания конуса. Ложбины стока формируются в периоды активизации эрозионной деятельности, и с ними обычно связаны повышенные приплотиковые концентрации золота. Периферическая часть конуса выноса — веерная зона, с преимущественным рассеянием золота и непромышленной золотоносностью. Геоморфологические исследования направлены на выявление наиболее продуктивных элементов строения конусов выноса: участков максимальной разгрузки обломочного материала, линейных эрозионных форм, развитых в пределах пролювиальных конусов, а также выше и ниже по течению; участков пространственного сближения конусов выноса и образования предгорных пролювиальных шлейфов. В современном рельефе соответствующие формы выявляются простыми геоморфологическими наблюдениями и дешифрованием аэрофотоснимков; погребенные формы обнаруживаются лишь с помощью палеогеоморфологического анализа. Россыпи названных морфогенетических типов часто содержат преимущественно мелкое золото, что предъявляет дополнительные требования к их разведке.

При изучении склоновых россыпей выявляются участки выполаживания склонов, денудационные, эрозионные, карстовые западины, способствующие увеличению мощности золотоносных отложений. Устанавливается генетический комплекс россыпей, пространственно сопряженных со склоновыми россыпями. К их числу обычно относятся небольшие аллювиально-склоновые, ложковые и аллювиальные россыпи, для которых золотоносные склоновые отложения являются промежуточными коллекторами. В эрозионных бороздах и ложбинах, пересекающих золотоносный склон, могут встречаться обогащенные золотом гнезда и струи. На склонах террас, развитых в пределах золотоносной долины, часто образуются аллювиально-склоновые россыпи, за счет поступления золота из склоновых отложений и из террасовой россыпи (рис. 27-5).

При разведке водноледниковых россыпей изучается рельеф каналов стока ледниковых вод, к которым часто относятся и речные долины; устанавливаются промежуточные источники питания, которыми обычно являются россыпи аллювиального, элювиального, морского и другого генезиса, пространственно сопряженные в пределах одного месторождения в ледниковых районах (рис. 27-6).

Геоморфологические исследования в прибрежно-морских зонах (рис. 27-7) направлены на выяснение сложного комплекса форм и элементов рельефа — современных и древних пляжей, морских террас, устьевых частей речных долин, дельт, каньонов. Важными задачами являются: прослеживание древних береговых линий, направлений их миграции; выделение участков поступления золота в прибрежно-морские россыпи из аллювиальных россыпей; анализ эволюции россыпей в пределах подвижной береговой зоны. При этом используются геоморфологический, палеогеоморфологический, палеогеографический, литолого-фациальный и структурно-тектонический методы. Последний позволяет установить тектоническую предопределейность и устойчивость во времени и пространстве береговой зоны, что облегчает ее прослеживание и благоприятно с точки зрения условий формирования комплекса прибрежно-морских россыпей.

Сложные морфогенетические комплексы россыпей в границах одного месторождения выявляются в краевых частях впадин. Они формируются в обстановке внутренних дельт, с образованием аллювиально-пролювиальных россыпей конусов выноса на границах впадин и горного обрамления, рассеянной золотоносности озерно-аллювиальных глинистых отложений, выполняющих впадину, аллювиальных россыпей разного возраста, формирующихся в периоды активизации эрозии за счет рассеянной золотоносности отложений впадины и выноса золота из горного обрамления (рис. 27-8).

Применительно к геологоразведочным работам в областях развития металлоносного карста геоморфологические исследования должны способствовать выявлению карстовых западин и проведению их морфогенетической типизации. В районах развития погребенного карста для этих целей используются палеогеоморфологические и геофизические методы в сочетании со структурно-тектоническим анализом, с помощью которого выделяются ослабленные зоны, благоприятные для развития процессов карстообразования.

На морфологию и условия залегания россыпей большое влияние оказывают динамические условия формирования и последующего сохранения их в древнем и современном рельефе. Геоморфологическими исследованиями устанавливается морфодинамический тип россыпей с их особенностями строения в поперечном направлении, характером распределения металла (приплотиковым, многослойным, гнездовым и др.) и различной мощностью золотоносных пластов. В процессе геоморфологического развития территории россыпи могут быть погребены и достаточно полно сохраниться в рельефе или испытать различные преобразования (деформации), обуславливающие разную степень их сохранности.

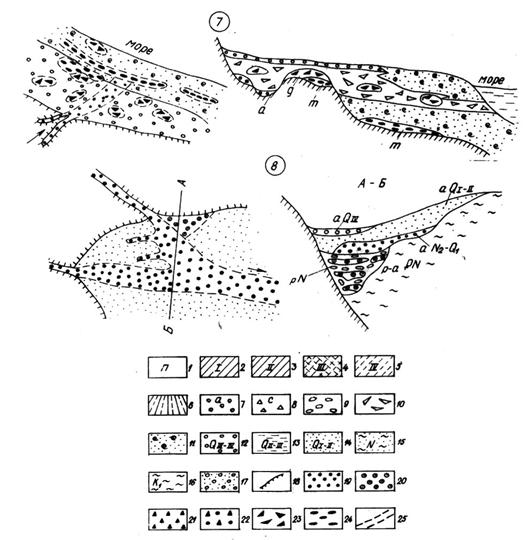

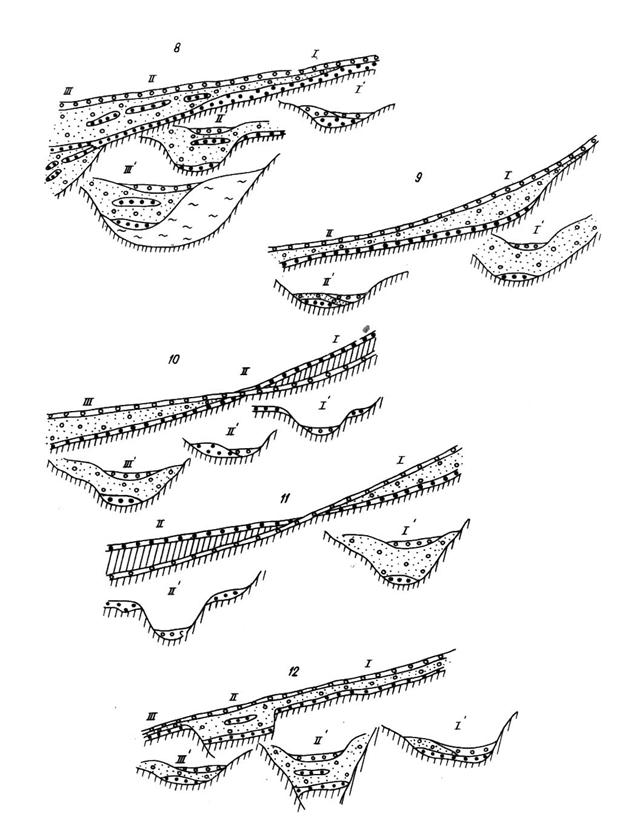

Сохранность и условия залегания россыпей определяются на основе их морфоструктурной позиции, установленной на поисковой стадии (рис. 28-1,2,3). В морфоструктурах устойчивых новейших поднятий древние погребенные россыпи могут сохраняться в верхнем ярусе современного рельефа: на водоразделе, в верхней части склонов долин. Часть золота переотлагается в россыпи молодых долин (рис. 28-1а,1б).

В стабильных тектонических условиях древние и современные россыпи пространственно совмещены (рис. 28-2а,2б). При частичном несовпадении разновозрастных долин в плане отдельные фрагменты древних россыпей сохраняются и прослеживаются под увалами. Древние и молодые россыпи залегают в общих днищах, состоят из разновозрастных пластов и образуют протяженные россыпи долинного типа (рис. 28-3в).

В областях с переменным тектоническим режимом (рис. 28-4-7) аллювиальные россыпи могут залегать на различной глубине в современных и древних долинах. В этих условиях геологоразведочные работы сопровождаются геоморфологическими и палеогеоморфологическими исследованиями, направленными на возможно более полное выявление продуктивных элементов рельефа современных и древних долин. Палеогеоморфологические реконструкции основываются на анализе современного рельефа, в котором частично экспонируются отдельные элементы палеодолин, на использовании данных геологоразведочных работ и геофизических исследований. Элементы палеорельефа показываются на геоморфологической карте или на специальной карте погребенного рельефа.

В условиях преобладающих опусканий более древние россыпи сохраняются ниже уровня пойм современных долин, не совпадая с ними в плане (рис. 28-3). В неотектонических впадинах россыпи связаны преимущественно с древним глубоко-погребенным рельефом, не имеющим отражения в рельефе дневной поверхности. Палеогеоморфологические реконструкции во впадинах — наиболее сложный вид исследований ввиду невозможности применения наземных геоморфологических наблюдений. Изучение рельефа фундамента впадины опирается на геологоразведочные и геофизические данные, а также на дистанционные методы исследований, основанные на дешифрировании аэро - и космофотоснимков с проведением наземных заверочных маршрутов.

По изменению пространственных соотношений древних погребенных и современных россыпей вдоль долин выделяются различные типы продольной зональности (рис. 28-8-12), увеличение глубины залегания погребенных россыпей: в нижних течениях рек (рис. 28-8,10), в верховьях (рис. 28-9,11) и в отдельных тектонических блоках в разных участках долин (рис. 28-12).

Наибольшие деформации россыпей связаны с флювиальной деятельностью: размывом россыпей и переотложением золота на более низкие геоморфологические уровни в периоды эрозионного развития или переотложением в отдельные горизонты рыхлой констративной толщи в периоды аккумуляции (см. рис. 28-4-7). Особенно сложное строение россыпей характерно для районов с неоднократным чередованием периодов эрозионного и аккумулятивного развития рельефа. Геоморфологические исследования пространственного соотношения древних и современных долин должны способствовать установлению на месторождении полного комплекса россыпей разных морфодинамических типов.

Рис.28. Схемы пространственного соотношения древних погребенных и современных россыпей в связи с тектоническими условиями развития рельефа: 1 — в условиях новейших поднятий; 2 — в условиях стабилизации; 3 — в условиях относительных опусканий; 4-7 — в условиях неоднократной смены знаков движения; 8-12 — типы зональности пространственного размещения современных и древних россыпей в долинах: I, II, III, — в продольном разрезе; I, II', III' — в поперечных разрезах Усл. обозн. см. на рис.27.

С ледниковой деятельностью иногда связана экзарация, нарушение мощности и сплошности погребенной россыпи. Выпахивание увеличивается в суженных участках долин и в долинах, направление которых противоположно общему направлению движения лодок, оно больше в днищах долин и на низких террасах, а на последних, на выступах микрорельефа.

При горно-долинном оледенении по протяжению долин устанавливаются зоны с различной интенсивностью выпахивания. В верхней зоне, где долины являются типичными трогами, выпахивание наиболее интенсивно. Ниже, в зоне транспортировки донной морены, чередуются участки сохранившегося и выпаханного аллювия длиной в несколько десятков и сотен метров. В зоне ледниковой загрузки аллювий сохраняется ненарушенным.

Геоморфологические исследования включают полевые маршрутные наблюдения, дешифрирование аэрофотоснимков и космофотоснимков, анализ топографических карт. По результатам этих работ с привлечением литературных и фондовых материалов составляется геоморфологическая карта масштаба 1:25000 - 1:10000, являющаяся специализированной основой для карты россыпной золотоносности. На геоморфологической карте показываются преимущественно те элементы рельефа и генетические разновидности рыхлых отложений, с которыми связаны россыпи золота или платиноидов. В районах распространения погребенных россыпей картируются также элементы рельефа плотика, что необходимо для правильного размещения разведочных выработок и достоверной оценки запасов и ресурсов металла при завершении детальных работ. Элементы палеорельефа наносятся на геоморфологическую карту, а при необходимости показываются на специальной карте погребенного рельефа. На остальной площади карты, не содержащей благоприятных форм рельефа и продуктивных рыхлых отложений, показываются геологические и металлогенические данные, прямо или косвенно способствующие выявлению россыпной металлоносное: размещение и результаты опробования выявленных и предполагаемых коренных источников и промежуточных коллекторов, элементы геологического и тектонического строения, благоприятные для локализации золотого и платинового оруденения.

Основная нагрузка карты россыпной металлоносности должна содержать данные о расположении и результатах опробования разведочных выработок, учитывать площади отработанных месторождений, отражать продуктивность различных участков россыпей по данным разведки и разработки. Карта россыпной металлоносности на совмещенной геолого-геоморфологической основе сопровождается поперечными и продольными разрезами, поясняющими условия залегания и строения россыпи на различных участках месторождения и характер их изменений по простиранию россыпи.

Геоморфологические и Палеогеоморфологические исследования позволяют определить характер морфогенетических преобразований и степень сохранности россыпей в связи с условиями развития рельефа после формирования россыпи. Анализ пространственного положения разновозрастных золотоносных долин способствует более полному выявлению россыпей на разведываемых участках.

3.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель этих работ — получение комплексной исходной гидрогеологической и инженерно - геологической характеристики конкретного месторождения, используемой при подсчете запасов полезного ископаемого и разработке проекта горнодобывающего предприятия (прииска, карьера и т.д.).

Гидрогеологические и инженерно-геологические наблюдения выполняются на всех этапах изучения месторождения, однако как самостоятельный вид исследований они проводятся на конечном этапе - перед передачей месторождения в промышленное освоение.

В процессе разведки россыпных месторождений необходимо изучить (в общем случае):

- характер распространения по площади и глубине мерзлых и талых пород;

- наличие и характер распределения льда в породах (криогенные текстуры), а также общую льдистость (влажность) мерзлой породы;

- процессы сезонного промерзания и протаивания горных пород, температурный режим промороженной толщи в естественных условиях;

- наличие надмерзлотных, межмерзлотных и подмерзлотных вод и водообильность пород;

- фильтрационные свойства водовмещающих пород, а также мерзлых пород при их оттаивании;

- мерзлотно-гидрогеологические явления и процессы, имеющие инженерно-геологическое значение при разработке россыпей (пучение, термокарст, солифлюкция и др.);

- основные характеристики физико-механических и физико-технических свойств мерзлых и талых пород;

- характер взаимодействия и режим поверхностных подземных вод;

- степень обводненности месторождения и величины возможных водопритоков в будущие горно-подготовительные и горно-эксплуатационные выработки применительно к различным характерным этапам разработки месторождения;

- устойчивость пород в горно-эксплуатационных выработках (карьерах, шахтах);

- возможные источники хозяйственно-питьевого и технического (технологического) водоснабжения предприятия;

- общие инженерно-геологические условия строительства на осваиваемой территории;

- вопросы охраны природной среды в районе действия горнодобывающего предприятия (прииска).

Исследования проводят путем крупномасштабных мерзлотно-гидрогеологических съемок, геофизических работ, бурения специальных гидрогеологических и инженерно-геологических скважин, опытно-фильтрационных гидрогеологических работ, гидрогеологических и метеорологических наблюдений и т.д.

На всех разведочных выработках проводятся попутные мерзлотно-гидрогеологические и инженерно-геологические наблюдении, простейшие исследования. При этом документируются:

- границы распространения мерзлых и талых горных пород, мощность деятельного слоя;

- наличие подземного льда и характер его распределения я мерзлых породах (льдистость);

- водоносность отложений (глубина появления подземных вод и установившийся уровень на дату проходки выработки), ориентировочная оценка степени водообильности и качества воды

- устойчивость горных пород в стенках геологоразведочных выработок и степень разрушения при извлечении их на поверхность (в условиях воздействия атмосферных агентов.)

Границы распространения мерзлых и талых пород устанавливаются в горных выработках визуальной оценкой физического состояния проходимых пород. Эта граница вполне достоверно выделяется по глубине вскрытия подземных вод и керну колонковых скважин, проходимых без промывки, а также по наблюдениям за колебаниями уровня промывочной жидкости в процессе бурения с промывкой.

При бурении ударно-механическим способом получение непосредственных данных для установления границ мерзлых и талых пород исключается. Используют косвенные признаки: изменение скорости проходки, появление подземных вод, пленок льда или шуги после продолжительных перерывов бурения, обмерзание или обваливание стенок скважины при бурении с подливом воды и т.д.

Наряду с изучением физического состояния пород по визуальным или косвенным признакам замеряют температуру пород в скважинах заленивленными (инерционными) ртутными термометрами с ценой деления 0,10. Увеличение инерционности достигается путем теплоизолирования ртутного баллона термометра пористой пластмассой, стекловатой, опилками или пробкой.

Наличие в рыхлых отложениях подземного льда и характер его распределения (льдистость) устанавливают визуальными наблюдениями отложений в горных выработках и по извлеченному керну скважин или обломкам подземного льда при проходке по нему скважин ударно - механическим способом.

Полевая документация мерзлых (многолетне - и сезонномерзлых) пород - это зарисовки и послойные описания, включающие:

- состав породы (в %), наличие растительности, выцветов солей и т.д., цвет породы, ожелезненность, первичные текстурные особенности, слоистость, сланцеватость, пятнистость, пористость, пустоты выщелачивания, сложение (плотное, рыхлое) и т.д.;

- выделение тел льда, их форма, размер, условия залегания, соотношение с вмещающими породами, текстурные и структурные признаки, а также выявление криогенных текстур пород;

- цвет льда, его загрязненность органическими примесями, наличие пузырьков воздуха и расколов, структуру и т.д.

Рис.29. Основные виды криогенных текстур рыхлых отложений (лед - черное): 1 — массивная; 2 — массивная перовая; 3 — базальная; 4 — базально-слоистая (атакситопая); 5 — корковая; 6 — порфировидная; 7 — линзовидная; 8 — сетчатая; 9 — слоистая; 10 — решетчатая.

Таблица 20

Характеристика основных видов криогенных текстур рыхлых отложений

| Криотекстура | Описание криотекстуры | Для каких отложений типична |

| Массивная | Лед-цемент (контактный и пленочный), видимых включений льда нет | Пески, дисперсные глинистые разновидности |

| Массивная поровая | Лед-цемент заполняет все поры в породе; льдосодержание не превышает пористости породы в талом состоянии | Пески и крупнообломочные отложений |

| Базальная | Минеральные агрегаты, зерна и обломки «раздвинуты» текстурообразующим льдом; льдистость больше пористости породы в талом состоянии | То же |

| Базально-слоистая (атакситопая) | Агрегаты породы взвешены в массе льда; лед по объему преобладает в мерзлой породе | Дисперсные отложения |

| Корковая | Лед образует корки и линзы около крупных обломков; в заполнителе лед-цемент и редкие небольшие ледяные шлиры | Крупнообломочные породы с песчаным и супесчано-суглинистым заполнителем |

| Порфировидная | На фоне массивной текстуры вкрапления льда в виде гнезд крупных кристаллов | Пески, супеси, суглинки без крупнообломочных включений |

| Линзовидная | Ледяные шлиры в виде линз различной формы и размеров | Все дисперсные отложения и торф, реже пески |

| Сетчатая | Система наклонно ориентированных взаимно пересекающихся ледяных шлиров создает ледяную сетку | То же |

| Слоистая | Лед виде выдержанных слоев различной толщины | То же |

| Решетчатая | Система горизонтально залегающих параллельных ледяных шлиров и вертикальных линз и прослоев создает пространственную ледяную решетку | Однородные супесчано-суглинистые отложения и глины |

По характеру и условиям залегания льда в породе различают целый ряд текстур рыхлых пород (рис. 29, табл. 20) и ряд переходных разновидностей (сетчато-слоистые или слоисто-сетчатые и др.). При отсутствии примесей текстура льда называется стекловатой, с преобладанием пузырьков газа - пузырчатой, при неравномерном (слоистом) распределении примесей – слоистой. Структура льда бывает призматически-зернистой (кристаллы льда правильной формы, упорядоченной кристаллографической ориентировки); гипидиоморфно-зернистой (кристаллы льда менее правильной формы и менее упорядоченной кристаллографической ориентировки); аллотриоморфно-зернистой (кристаллы разнообразной формы, кристаллографическая ориентировка неупорядоченная).

Лед по размерам кристаллов подразделяется на крупнозернистый с поперечником их более

При документации мерзлых пород производится оценка степени заполнения пор и трещин льдом в рыхлых отложениях и в коренных породах (определяется льдистость)

Различают четыре вида льдистости: цементационную (лед-цемент); шлировую (мелкие прожилки и шлиры льда); макрольдистость — крупные ледяные образования (линзы и прослои льда) и общую льдистость (за счет всех видов подземного льда).

Основной задачей при полевой документации по определению льдистости является фиксация макрольдовыделений. При этом описываются глубина залегания и форма ледяного тела, размеры, простирание, азимут и угол падения, характер контактов с вмещающими породами, текстурные и структурные признаки (слоистость, формы и размеры зерен льда, формы, размеры и характер размещения различных включений минерального вещества, пузырьков газа и т.д.).

Определение процента макрольдистости пород (Лм) производят непосредственно в горных выработках путем расчетов по формуле:

, (3.1)

, (3.1)

где Пл - площадь, занятая льдом;

Пуч - площадь оцениваемого участка (стенки шурфа и т.п.).

Процент шлировой макрольдистости пород со сложной криогенной текстурой определяют в полевых условиях непосредственным подсчетом суммарной мощности прожилков и шлиров льда, приходящихся на

При разведке россыпей для правильного учета среднего содержания металла суммарный процент макрольдистости мерзлых пород определяется по проходкам горных выработок в процессе их углубки и контролируется по каждой линии в пределах промышленных контуров выборочно главным (старшим) геологом партии.

Процент льдистости заносят в соответствующие графы журналов полевой документации горных выработок и промывочных журналов. Льдистость устанавливается с точностью до 5% и выражается цифрами 10, 15,20, 25 и т.д.

Льдистость ниже 10% при вычислении среднего содержания золота не учитывается и в журналах не регистрируется, но фиксируется наличие прослоев, линз льда и их размеры.

Схема рационального изучения мерзлотно-гидрогеологических условий залегания россыпных месторождений в районах криолитозоны представлена в табл. 21.

Водоносность (обводненность) отложений, вскрываемых геологоразведочной выработкой, устанавливается по геологоразведочным выработкам при появлении в них подземных вод, исключая при этом возможность попадания воды деятельного слоя по затрубному пространству, за крепью и т.д.. Физическое состояние породы и наличие воды в ней фиксируется непосредственными наблюдениями в забоях выработок.

При водоотливе из горной выработки в полевой документации отмечают его время и продолжительность, количество извлеченной воды, положение уровня воды (в метрах) от поверхности земли в начале водоотлива и после его прекращения с указанием времени и скоростивосстановления уровня. Пробы воды на полный химический анализ (1,0-

При бурении скважин подземные воды могут быть встречены на различной глубине, в связи, с чем важны наблюдения за уровнем воды в скважине в процессе ее проходки.

Уровень воды в скважине всегда замеряется от одной точки, положение которой по отношению к устью скважины предварительно измеряется и должно быть постоянным.

Различаются: глубина появления воды в скважине и глубина установившегося уровня ее (статического уровня - для безнапорных вод и пьезометрического - для напорных).

У безнапорных вод глубина появления воды и ее статического уровня практически одинакова. У напорных — глубина появления воды всегда больше глубины залегания статического уровня, то есть уровень воды в скважине устанавливается выше глубины ее появления; подземная вода может изливаться на поверхность (самоизливающиеся или фонтанирующие скважины).

Для определения статического уровня и напора самоизливающихся подземных вод необходимо обсадные трубы наращивать вверх до тех пор, пока не прекратится самоизлив. При замере уровня воды указывают дату, время замера, глубину скважины и обсадки в момент замера и время от момента подъема снаряда до проведения замера.

Уровень воды измеряют различными приборами. Простейший из них - хлопушка (хлопушка-термометр), позволяющая одновременно замерять уровень и температуру воды.

Таблица 21

Схема рационального изучения мерзлотно-гидрогеологических условий россыпных месторождений в районах криолитозоны

| Стадия разведки месторождений, категория запасов | Основные требования к гидрологическим и инженерно-геологическим исследованиям | ||||

| Согласно Инструкции по применению классификации запасов к россыпным месторождениям | С учетом применяемых способов разработки россыпей | С учетом основных особенностей проведения горноподготовительных и эксплуатационных работ | |||

| Способ разработки месторождения | По мерзлым породам | По талым породам | |||

| Поисковые и поисково-оценочный работы, Р1 и С2 | Общая оценка условий залегания россыпи | Не уточняется | Не уточняется | ||

| Предварительная разведка; С1, С2 | Выявление основных гидрогеологических и горнотехнологических условий разработки россыпи | Выявление факторов, предопределяющих выбор способа разработки месторождения | То же | ||

| Детальная разведка В и С1 | Изучение горно-геологичеких условий месторождения с целью получения необходимых для проектирования и строительства горнодобывающего предприятия | Уточнение задач гидрогеологических и инженерно-геологических исследований в зависимости от целесообразного способа разработки месторождения | Раздельный подземный | Оценка устойчивости пород (кровли и боковых) на глубине залегания россыпи с точки зрения прогноза инженерно-геологических процессов в подземных выработках и обеспечение безопасных условий работ | Оценка степени обводненности месторождения для обоснования защитных мероприятий по предварительному осушению его или организации шахтного водоотлива в процессе эксплуатации |

| Раздельный открытый | Прогноз преимущественно послойный солнечной оттайки пород карьерного поля или применения гидравлического способа оттайки их в массиве, а так же общая оценка устойчивости бортов карьера в процессе разработки | Оценка возможных подземных источников обводнения карьера для разработки специальных мероприятий и защиты карьера от затопления, а также прогноз мерзлотных инженерно-геологических процессов в холодный сезон | |||

| Сплошной гидравлический | То же обоснование рациональной схемы водоснабжения гидравлик с учетом промывистости рыхлых пород месторождения | Обоснование осушения месторождения с учетом возможности использования поступающих в карьер подземных вод для водоснабжения гидравлик | |||

| Сплошной дражный | Обоснование выбора рационального способа гидравлического оттаивания пород дражного разреза (игловая гидрооттайка и др.) | Прогноз режима уровня воды в дражном разрезе в теплый и холодный сезоны с учетом процесса зимнего промерзания пород и развитие мерзлотных инженерно-геологических процессов | |||

Для установления степени водоносности пород и повышения достоверности определения статического уровня в процессе бурения скважины производится ее поинтервальная (через

Приближенный дебит скважины (Q, л/с) определяют по формуле:

, (3.2)

, (3.2)

где V - объем извлеченной воды, л;

Т - время прокачки, с.

В конце прокачки из скважины отбирают пробу на химический анализ и замеряют температуру. При самоизливе дебит ее определяют различными методами в зависимости от количества изливающейся воды.

При небольшом самоизливе воду собирают в направляющий патрубок и затем замеряют дебит мерным сосудом и секундомером.

В случае сильного самоизлива, когда вода фонтанирует и поднимется над краем трубы на высоту более 5-

, (3.3)

, (3.3)

, (3.4)

, (3.4)

где Q1 - дебит при высоте фонтана до 50 дм;

Q2 - дебит при высоте фонтана более 50 дм;

d - внутренний диаметр фонтанирующей скважины, дм;

h - высота фонтана, дм.

При установлении дебита самоизливающейся скважины замеряют высоту точки излива над землей, температуру воды и отбирают пробу на химический анализ.

Для инженерно-геологической оценки устойчивости пород проводят наблюдения за поведением их в стенках выработок и в условиях воздействия на них атмосферных агентов; отмечают явления обрушения (обвала) стенок выработок и причины их возникновения, наличие горизонтов плывунов при проходке по водоносным отложениям, характер разрушения и размокания керна мерзлых пород при их оттаивании, процент выхода керна мерзлых пород различного литологического состава и т.д.

3.4. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.4.1. Общие сведения

Геофизические методы применяются на всех стадиях геологоразведочного процесса изучения россыпей. Наиболее широко они используются на поисковой стадии в двух основных направлениях:

- при изучении особенностей геологического строения золотоносных площадей, покрытых мощным чехлом рыхлых отложений, и локализации перспективных участков для постановки поисковых работ (детальных геофизических, буровых);

- при изучение рыхлых отложений и форм погребенного рельефа коренных пород.

На выделенных перспективных участках или заведомо золотоносных площадях, в районах, где уже ведутся поисковые, и разведочные работы осуществляются исследования геофизическими методами, непосредственно связанные с поиском россыпей, и решаются следующие задачи:

1. Определение мощности рыхлых отложений для расчета объемов горных работ и выбора способа и технологии проходки выработок.

2. Изучение характера рельефа коренных пород в межгорных впадинах, приморских низменностях и равнинах, террас и тальвегов погребенной гидросети, коренного ложа современных долин с целью более эффективного направления поисковых и разведочных работ.

3. Картирование островной мерзлоты, выделение таликовых зон среди сплошной мерзлоты для более рационального размещения и проходки горных выработок.

4. В благоприятных геолого-геоморфологических и гидрогеологических условиях могут решаться также и другие задачи, как например:

- расчленение разреза рыхлых отложений на отдельные горизонты, характеризуемые различным литологическим, гранулометрическим составом или физическим состоянием;

- картирование рыхлых отложений по их генетическим типам;

- прямые поиски россыпей.

При решении первых двух задач применяется электроразведка методом вериткального электрического зондирования (ВЭЗ), сейсморазведка методом преломленных волн, высокочастотная гравиразведка.

Третья задача решается постановкой электропрофилирования в сочетании с минимальным объемом ВЭЗ; может применяться и сейсморазведка. Прямые поиски россыпей могут проводиться в редких случаях с помощью высокоточной магниторазведки (микромагнитная съемка, использование протонных и квантовых магнитометров), при этом необходимыми условиями являются слабая и выдержанная магнитность коренных пород, незначительная мощность рыхлых отложений, слабая и стабильная магнитность рыхлых образований, повышенное содержание магнитных минералов в россыпи. Часто высокоточная магниторазведка фиксирует не продуктивные горизонты как принадлежность россыпи, а минерализованные зоны, контролирующие положение россыпей; аномалии могут быть положительными и отрицательными.

При разведке россыпей геофизические исследования ведутся по трем основным направлениям:

- прослеживание или уточнение (детализация) положения и формы, выделенных предшествующими геофизическими и буровыми работами погребенных долин;

- изучение гидрогеологических условий разведуемого месторождения;

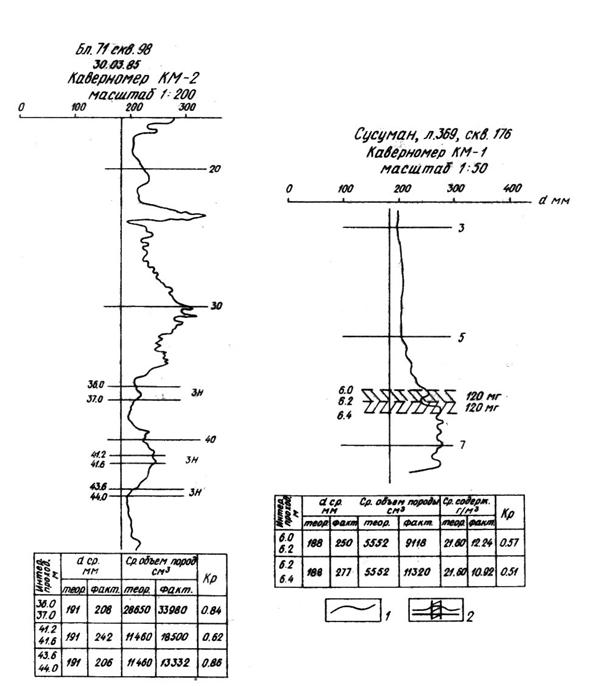

- каротаж скважин - с целью изучения рыхлых отложений и кавернометрии - для повышения достоверности подсчета запасов.

Геофизические исследования должны опережать разведочные горно-буровые работы, но на всех стадиях обязательно сопровождаться минимально необходимым объемом параметрических горных выработок для изучения физических свойств разреза. Без знания физических свойств разреза надежная интерпретация геофизических данных невозможна; постановка комплекса методов снижает неоднозначность интерпретации, но не исключает ее.

Геофизическим работам предшествует тщательный анализ ранее проведенных исследований: данных геологической, геоморфологической и гидрогеологической съемок, материалов региональных и среднемасштабных геофизических съемок и горно- буровых работ.

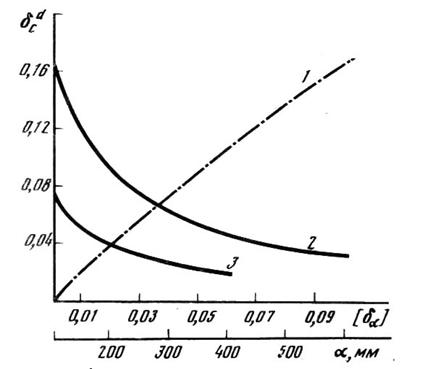

Геофизические работы тесно увязываются с геолого-геоморфологическими исследованиями. Параметрические горные выработки, сопутствующие геофизическим исследованиям, используются и для изучения литологии, стратиграфии, генезиса рыхлых отложений, а также для опробования на полезные ископаемые.