Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ МАСШТАБА 1 : 200000

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА

Процесс ГСР вообще и ГСР-200 в частности представляет собой научное исследование сложной природной, а иногда и природнотехногенной системы, относящееся к области прикладных научных исследований. В соответствии с этим процесс ГСР-200 строится по обычной схеме научного исследования (схема 2):

— этап 1 — выдача геологического задания;

— этап 2 — построение исходной гипотезы и определение способов и средств ее проверки — подготовительные работы и проектирование;

— этап 3 — проверка и исправление (или при необходимости формулировка новой) гипотезы — полевые и камеральные работы;

— этап 4 — оформление полученных результатов и выработка практических рекомендаций — для ГСР-200, заканчивающихся подготовкой Госгеолкарты-200, — составление и защита на НРС комплекта Госгеолкарты-200, для ГСР-200, заканчивающихся отчетом, — составление и защита отчета.

Отдельные этапы перекрываются или совмещаются. Объединение подготовительных работ и проектирования обусловлено тем, что составление проекта возможно лишь после проведения всего или большей части комплекса подготовительных работ. Тесное переплетение полевых работ и камеральной обработки связано с тем, что само проведение полевых работ требует постоянной камеральной обработки вновь полученных данных в течение полевого периода, а рациональное проведение полевых работ при многолетнем цикле возможно только при достаточно полной обработке результатов каждого полевого сезона. В сущности самостоятельна только окончательная камеральная обработка.

Для различных видов ГСР-200 эти этапы при общем сходстве содержания имеют некоторые особенности. В связи с этим далее дается сначала общая характеристика каждого из этапов и кратко рассматриваются их особенности для различных видов.

Схема 2

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ГСР-200

ЭТАП РАЗРАБОТКИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Основанием для начала ГСР-200 является геологическое задание. Оно составляется на основе выбора площади ГСР-200, осуществленного органами управления на региональном уровне и одобренного органами федерального уровня. Геологическое задание определяет [29 и др.]:

— площадь проведения ГСР-200 в виде перечисления номенклатуры геодезических трапеций, на которые составляется Гос-геолкарта-200 или проводится изучение погребенных образований с составлением комплекта карт;

— вид ГСР-200 по всей площади или на ее отдельных частях при проведении различных видов ГСР-200 одной партией;

— сочетание ГСР-200 с другими видами региональных геологических работ (гидрогеологическими, геохимическими и др.);

— глубину непосредственного изучения;

— основные задачи ГСР-200 в отношении изучения геологического строения, полезных ископаемых и эколого-геологических условий, при этом может быть указана необходимость специализации ГСР-200 в отношении выявления и оценки перспектив определенных полезных ископаемых, изучения отдельных экологически нарушенных участков района или выяснения развития определенных геологических опасностей и нарушений геологической среды; вместе с тем в геологическом задании не следует стремиться к чрезмерной дробности определения геологических задач — следует избегать попыток, определить все локальные задачи, решение которых необходимо для изучения геологического строения и составления отчета или комплекта Госгеолкарты-200. Во многих случаях можно ограничиться формулировками типа: при ГДП-200 — «Подготовить комплект Госгеолкарты-200»; при ГСШ-200 — «Провести геологическую съемку и подготовить отчет с комплектом карт в соответствии с требованиями... (наименование инструктивного или руководящего документа)»; при ГМК-200 — «Уточнить критерии прогноза и оценить перспективы обнаружения месторождений и прогнозные ресурсы... (вид или группа видов полезных ископаемых)»;

— сроки проведения ГСР-200, при этом сроком начала работ является дата, установленная геологическим заданием, или дата его утверждения, а. сроком окончания работ — дата утверждения материалов НРС (для работ, заканчивающихся подготовкой Госгеолкарты-200) или НТС (для работ, заканчивающихся отчетом);

— выделяемые финансовые средства;

— конечные результаты ГСР-200 — особенно в отношении детальности изучения и оценки перспектив полезных ископаемых, изучения и прогноза развития эколого-геологической обстановки для таких специальных видов ГСР-200, как ГМК-200, АФГК-200, ГСШ-200, КСК-200 и др.; здесь также следует избегать чрезмерно подробных формулировок и пытаться определять все мелкие результаты, которые могут быть получены при ГСР-200, — в большинстве случаев достаточно ссылки на соответствие полученных результатов инструктивным документам.

Геологическое задание может включать в себя также специальные поручения партии ГСР-200 — проведение тематических исследований, разработку или уточнение легенды серии Госгеолкарты-200 и ее утверждение в НРС, детальное изучение специфических объектов в пределах площади ГСР-200 и др. Для проведения таких работ предусматриваются специальные средства и часто специальный персонал, что необходимо оговорить в геологическом задании.

ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Цель подготовительных работ — сбор всех имеющихся данных по району ГСР-200, освоение этих сведений с целью создания предварительных картографических моделей геологического строения района (включая закономерности размещения полезных ископаемых, оценку прогнозных ресурсов и эколого-геологических условий) и определение на этой основе необходимых дополнительных исследований для решения задач ГСР-200.

Содержание подготовительных работ наиболее полно определено для ГДП-200 [6]. Для других видов ГСР-200 оно трансформируется в соответствии с их спецификой. Рассмотрим более подробно содержание основных работ 'подготовительного этапа.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Обеспечение картографическими материалами включает в себя заказ необходимых материалов — топографических карт, аэрокосмических материалов, топографической основы окончательных карт и т. п.

Необходимо иметь топографические карты нескольких масштабов. Для целей общего обзора территории и планирования рационального размещения автомобильных переездов при перемещении лагерей и подъездах к различным частям площади, а также планирования аэровизуальных или авиадесантных маршрутов рационально располагать картами мелких масштабов (1:1000 000 или 1:500 000). Потребность в подобных картах ограничена и их следует иметь в небольшом количестве. В настоящее время для ряда регионов в свободной продаже имеются вполне удовлетворяющие этим целям карты масштабов 1:200000, 1:150000 и др.

В качестве рабочей основы для составления полевых карт целесообразно использовать топокарты масштаба 1 : 100 000, а на опорных и других участках детализационных работ рекомендуется использовать материалы еще более крупного масштаба — в первую очередь аэрофотоснимки масштабов 1 :50 000— 1 : 25 000.

Для проведения полевых наблюдений следует ориентироваться на использование топографических карт масштаба 1 : 25000.

Для отчетных материалов необходимо иметь топографическую основу масштаба 1:200 000, разгруженную в соответствии с требованиями инструктивных документов путем изъятия характеристики лесов, рек и других элементов земной поверхности, характеристики дорог, населенных пунктов и др., многих специфических черт ландшафта (отдельно стоящие скалы, постройки и т. п.), населенные пункты изображены пунсоном общего контура населенного пункта. В густонаселенных районах рационально исключать и многие населенные пункты, особенно если они не упоминаются в отчетных материалах. Более детальные указания по упрощению топографической основы приведены в инструктивных материалах и могут быть уточнены со специалистами-топографами.

Отчетную основу нужно заказывать не менее чем за 1 —1,5 года до конца работ.

В пределах морских акваторий площади проведения ГСШ-200 необходимо обеспечивать морскими топографическими картами масштаба 1: 200 000 или 1 : 100 000, подготовленными в соответствии с [16].

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Материалы аэрокосмических съемок (МАКС) включают в себя в первую очередь аэросъемочные материалы и материалы космических съемок. Краткая характеристика их приведена в табл. 7—8, на основе которых можно предварительно определять материалы, которые наилучшим образом соответствуют специфике географических и геологических условий района и задач ГСР.

Традиционно принято МАКС заказывать в аналоговой форме контактных и других снимков. Однако сейчас значительная часть МАКС (особенно спутниковые) поступает в цифровой форме, которая представляет гораздо большие возможности для различного рода преобразований компьютерными технологиями с целью повышения их информативности. В связи с этим во всех случаях, когда имеется такая возможность, перечисленные далее материалы следует стремиться получать и в бумажном, и цифровом видах.

Необходимые аэросъемочные материалы включают в себя:

— аэрофотоснимки последних лет, съемки по крайней мере двух масштабов, различающихся не менее чем в 3 раза, рационально иметь аэрофотоснимки масштабов 1: 50 000—1 : 25 000 (или эквивалентных) и 1 : 100 000—1 : 200 000;

— аэрофотоснимки съемки прошлых лет для изучения характера изменения окружающей среды в целом и геологической среды в особенности, временной разрыв таких снимков от времени проведения ГСР-200 должен быть максимально большим;

— репродукции накидных монтажей;

— репродукции фотосхем в масштабе залета;

— репродукции приближенно ориентированных фотопланов или уточненных фотосхем масштабов 1 : 100 000 и 1 : 200 000.

Все материалы аэрофотосъемок должны иметь паспорта. При проведении съемок с гидростабилизацией и регистрацией показаний радиовысотомера в районах с небольшими относительными превышениями фотопланы и уточненные фотосхемы могут быть заменены приведенными. При возможности вместо приближенно ориентированных фотопланов и фотосхем следует заказывать ортофотопланы, а в равнинных и низкогорных районах - фотопланы и фотокарты.

При наличии радиолокационных, спектрозональных, тепловых аэросъемок необходимо в аналогичном комплекте заказывать материалы этих съемок.

Материалы космических съемок следует заказывать трех уровней генерализации регионального, локального и детального, поскольку назначение их различно. Желательно заказывать космоснимки разных периодов года для выявления характера сезонных изменений экзодинамических процессов и их влияния на состояние геологической среды и эколого-геологическую обстановку района.

Не менее половины всех видов материалов аэрокосмических съемок рекомендуется заказывать на матовой фотобумаге.

Таблица 7

Характеристика материалов аэросъемок

|

Аппаратура и вид съемки |

Спектральный диапазон |

Геометрическое разрешение |

Полоса обзора (км) |

|

АЭРОФОТОАППАРАТ, фотографическая |

0,4-0,7 мкм | 3- |

1,5-8 |

|

НИТЬ, |

15-18 | ||

|

Радиолокационная, запись, Фото Графическая | |||

|

ВУЛКАН, |

3-5 мкм | 6-7 угловых минут | 90 |

|

тепловая, запись фотографическая |

8-14 мкм | ||

|

МАЛАХИТ, |

8-14 мкм | 5 угловых минут | 120 |

|

тепловая, запись на магнитный носитель | |||

|

МНОГОСПЕКТРАЛЬНАЯ, запись цифровая |

0,4-14,0 мкм | 10 угловых минут | 50 |

СБОР МАТЕРИАЛОВ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ

Сбор материалов ранее проведенных работ представляет собой важнейшую операцию подготовительного периода как необходимое условие эффективного проведения ГСР-200.

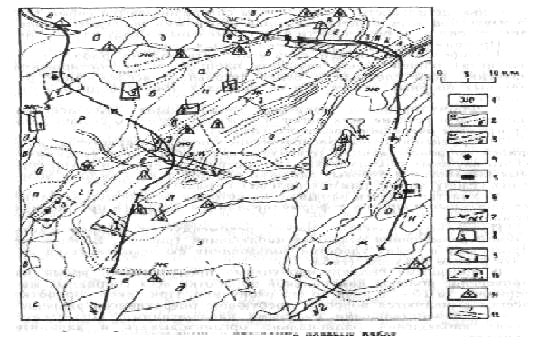

Сбор материалов начинается с составления схемы изученности района, при большом количестве работ отдельно для геологосъемочных, геофизических, геохимических и поисковых. Однако следует стремиться к совмещению схем изученности по различным методам. В большинстве случаев схемы изученности составляются в штриховом варианте с использованием цветных линий различной конфигурации. Рекомендуется для работ одного масштаба использовать линии одного типа, варьируя лишь их форму и накладные знаки. Одновременно составляется каталог источников или база библиографических данных на компьютере. В каталог или базу данных, кроме чисто библиографических данных (которые сразу следует оформлять по требованиям составления списка литературы), рационально включать характеристику материалов по степени их соответствия современным представлениям о геологическом строении района, его полезных ископаемых, эколого-геологических условиях и др., а для геофизических и геохимических материалов — характеристику их соответствия современным требованиям к точности и надежности измерения, детальности составленных карт, графиков и т. д. Весьма существенно определение направления будущего использования материалов. Все эти сведения могут быть представлены в форме по образцу (табл. 9).

Как правило, следует выносить работы, проведенные после составления первого издания Госгеолкарты-200. Кроме того, при большом количестве однотипных работ (например, стратиграфических, поисковых и др.) следует ориентироваться в первую очередь на сводные работы и первоначально ограничиваться сроком 10—15 лет, привлекая более старые материалы в случаях отсутствия более новых по какой-то части площади или при наличии в старых материалах уникальных сведений.

Сбор геологических материалов обязательно должен сопровождаться формированием баз фактографических данных и при возможности картографических материалов на компьютере для многоразовой обработки. Сбор материалов включает в себя;

1. Изучение опубликованных литературных источников по району ГСР-200, как правило, с составлением рефератов или кратких выписок и выкопировкой картографических материалов. Особое внимание при этом следует обращать на регистрацию фактических данных, имеющих значение для понимания геологического строения, металлогении и др. Рационально такие сведения сразу классифицировать и делать для каждого рода данных самостоятельные выписки и

выкопировки с указанием полных, библиографических ссылок на использованный источник (автор или авторы, наименование работы, место и год издания, страницы, с которых сделаны выписки, и номера скопированных рисунков). Опыт показывает, что всякая краткость в подобных ссылках, а тем более выписки и выкопировки без ссылок или с неполными библиографическими ссылками, в дальнейшем часто теряют авторство. Второй и не менее важной частью сбора литературных материалов является выделение новых представлений, которые внесли авторы в изучение района. Подобные сведения также заслуживают отдельной регистрации.

Важная часть информации, которую необходимо получить при сборе материалов, - представления о положении района в крупных тектонических структурах, металлогенических единицах и т. п., а также о его положении относительно источников возможного загрязнения и нарушения геологической среды. Важность этих сведений обусловлена тем, что во многих случаях они определяют общий стиль геологического строения, металлогении и экологии района, а следовательно, и основные подходы к его изучению. Такие представления следует фиксировать в виде специальных схем.

Весьма существенна временная глубина сбора. В этом отношении следует руководствоваться двумя соображениями: а) при подготовке первого издания Госгеолкарты-200, как правило, осваивается весь материал, накопленный к моменту составления, и б) срок, в течение которого в литературе делаются ссылки на 50 % региональных материалов, по ряду исследований колеблется для разных разделов геологической литературы от 7—8 до 12—15 лет. Таким образом, целесообразно ограничивать глубину проработки литературных материалов сроком подготовки первого издания Госгеолкарты-200 (по тем вопросам, которые отражены в этом издании), а более новые работы наиболее внимательно изучать за последние 10 лет. Необходимость изучения более старых работ выяснится в процессе сбора материалов.

Сказанное о глубине сбора относится в первую очередь к конкретным частным вопросам. Отношение к сводным и теоретическим работам, выполненным на материале намечаемой площади ГСР-200, зависит от степени их важности. Для них на начальной стадии рационально ограничиться источниками, опубликованными, после первого издания Госгеолкарты-200. Однако во многих случаях интересны и более старые работы, поскольку весьма важны основания теоретических выводов и степень их подтверждаемости новыми геологическими данными.

Таблица 8

Характеристика материалов космических съемок

|

Датчики, спутники вид съемки |

Спектральный диапазон (мкм) |

Геометри-ческое разрешение (м) |

Полоса обзора(км) |

Период съемки (сутки) |

|

МСУ-СК серии Космос, сканерная, запись цифровая |

1)0,5—0,6 | 175 | 600 | 14 |

| 2) 0,6—9,7 | 175 | |||

| 3)0,7—0,8 | 175 | |||

| 4)0,8-1,0 | 175 | |||

|

ИСУ-3 серии Космос, сканерная, запись цифровая |

1)0,5—0,6 | 34-35 | 45 | 14 |

| 2) 0,6-0,7 | ||||

| 3) 0,7-0* | ||||

КАТЭ-140 серии Космос, фотосъемка |

0,5-0,7 | 30 | 450 | Разовая по заказу |

|

АЛМАЗ серии Мир радиолокационная, запись цифровая |

20 | 20 | То же | |

|

ФОТОАППАРАТ длиннофокусный, спутники серии Космос |

Видимый диапазон | 3-6 | –»– | |

|

АVHRRNOАА, сканерная, запись цифровая |

1)0,55-0,9 | 3000 | 0,25 | |

| 2) 0,725—1,1 | ||||

| 3) 3,55—3,934 | ||||

| 4) 10,5—11,55 | ||||

| 5) 11,5—12,5 | ||||

|

LANDSATМSS, сканерная, запись цифровая |

1)0,5—0,6 | 80 | 185 | 16 |

| 2) 0,6—0,7 | ||||

| 3) 0,7-0,8 | ||||

| 4)0,8—1,1 | ||||

|

LANDSAT-ТМ, сканерная, запись цифровая |

1)0,45—0,52 | 30 | 165 | 16 |

| 2)032—0,60 | 30 | |||

| 3) 0,63—0,69 | 30 | |||

| 4( 0,76—0,90 | 30 | |||

| 5)1,55-1,75 | 30 | |||

| 6)2,08—2,35 | 30 | |||

| 7) 10,40—12,50 | 120 | |||

|

SРОТ, сканерная, запись цифровая |

1)0,50—0,59 | 20 | 60 | 5 |

| 2)0,61-0,68 | 20 | (120) | ||

| 3) 0,79—0,89 | 20 | |||

| 4)0,51—0,73 | 10 |

Таблица 9

Характеристика материалов предшественников и направлений их возможного использования

| Номенклатура, район | Автор и год | Основные полезные сведения в работе и/или степень соответствия современным требованиям |

Направления использования |

2. Сбор рукописных материалов, хранящихся в геологических фондах. К этой части работы полностью относятся все сделанные ранее замечания и рекомендации по отношению к сбору литературных материалов. Пожалуй, следует отметить только, что рукописные работы — гораздо более важный источник фактических данных. В связи с этим сбор рукописных материалов следует сопровождать составлением схем расположения мест проведения предшественниками важных наблюдений.

Таблица 10

Кадастр буровых скважин (фрагмент)

|

Номер сква- жины |

Коорди- наты |

Абсо- лютная отметка устья. м |

Глу- бина, м |

Отложения и их мощность, м |

Продуктивные породы | |||||

| х | у | Q | Jpt | Jtf | Jgh |

Глубина кровли, м |

Мощ- ность м | |||

| 123 | 235 | 457 | 351 | 169 | 21 | 32,5 | 16,7 | 48,9 | 270,8 | 10,3 |

| 15 | 101 | 001 | 102 | 569 | 32 | - | 45,0 | 72,5 | 95,7 | 2,9 |

| 12К | 789 | 900 | 234 | 123 | 45 | 75,6 | 2,6 | - | Не вскрыты | |

Особое внимание при изучении рукописных материалов уделяется сбору материалов по буровым работам всех видов (включая специальное гидрогеологическое, инженерно-геологическое и т. п.). В первую очередь важны все материалы глубокого и картировочного бурения, поскольку первые дают возможность изучения глубинного строения, а вторые содержат сведения по площади. Во многих случаях аналогом материалов картировочного бурения являются материалы поискового бурения, однако они обычно весьма схематично документируются, в связи с чем их информационное значение часто ограничено. Соответственно степень их регистрации при сборе материалов необходимо определять, ориентируясь на качество их документации. Во многих случаях из поисковых материалов удается извлечь лишь общие указания на тип пород, вскрытых скважинами. Тогда регистрация таких данных может быть вынесена на карты фактического материала.

При сборе буровых материалов и материалов по глубоким горным выработкам рационально вести кадастр буровых скважин и глубоких горных выработок. Примерная форма такого кадастра приведена в табл. 10.

Материалы детальных поисковых, разведочных и эксплуатационных работ на перспективных участках, проявлениях и месторождениях полезных ископаемых, площадях изысканий под различного рода сооружения, застройку, мелиорацию земель и т. п. изучаются в последнюю очередь. На этапе подготовительных работ их следует собирать после составления предварительных карт, когда выяснится, что в пределах площадей детальных работ материалы могут содержать важные данные для понимания геологического строения в целом, для изучения геологического строения отдельных структур и т. п. В таких случаях может быть необходимо не только изучение, но и соответствующая геологическая переработка первичных данных с позиций, с которых они не рассматривались при проведении работ.

Особым и важным источником первичных данных могут быть работы, связанные с проектированием и проходкой крупных горных выработок - железнодорожные выемки и тоннели, карьеры, различного рода подземные сооружения и т. п. Следует приложить максимум усилий для возможно более полного сбора первичных данных по таким объектам. В практике проведения ГСР известны случаи, когда такие материалы оказывались крайне важными для решения крупных теологических проблем (достаточно указать на широко известный пример разреза тоннеля под Сен-Готардом, вошедший во все учебники геологии).

Сбору результатов изучения глубинного геологического строения, получаемых при проведении глубинного сейсмического зондирования, изучении трансектов и глубоком и сверхглубоком бурении уделяется самое пристальное внимание, поскольку они являются основой построения Моделей глубинного строения района ГСР-200. Как правило, эти материалы очень сложны для обработки в процессе ГСР-200 и поэтому основное внимание обращается! на подбор результатов интерпретации и поиск аналогов структур, изученных этими работами, среди геологических структур района. Количество таких материалов невелико, поэтому сбор их не составляет большого труда.

Отдельной частью является знакомство и сбор данных по развитым на территории ГСР-200 породам и полезным ископаемым. В большинстве случаев эта работа необходима в районе, новом для исполнителей, однако часто она полезна и для опытных геологов. С этой целью изучаются эталонные коллекции пород и шлифов предшественников. Основные задачи их изучения: знакомство с породами, уточнение определений пород и выявление специфических пород (в первую очередь продуктивных), на которые ранее не было обращено внимание.

Материалы по полезным ископаемым и металлогении включают в себя три рода сведений:

1. Данные всех видов поисковых съемок и поисков полезных ископаемых, проведенных на территории ГСР-200. В первую очередь к ним относятся:

— данные шлихового опробования водотоков и рыхлых отложений в виде карт результатов шлихового опробования и карт минеральных ассоциаций, описания минералов 6 шлихах по отдельной пробе, каждому ореолу или в целом по площади (в зависимости от формы, в которой они представлены в материалах предшественников) и в виде данных о распределении полезных минералов по разрезу рыхлых отложений (если таковые имеются);

— данные по россыпным месторождениям и проявлениям района в виде карт россыпей и закономерностей их размещения, разрезов по линиям шурфов и буровых скважин или отдельным типичным шурфам и скважинам;

— результаты геохимических поисков (см. далее);

— карты геофизических аномалий, потенциально перспективных в отношении полезных ископаемых, и аномалий с установленной рудоносностью (если такие карты имеются);

— описания геофизических аномалий, фиксирующих месторождения и проявления полезных ископаемых и их особенностей и характеристик, представляющие признаки объектов, перспективных в отношении полезных ископаемых.

2. Сведения по месторождениям и проявлениям полезных ископаемых в виде:

— кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, составленного по форме, принятой для объяснительной записки к Гоегеолкарте-200;

— описания типовых или, при небольшом количестве, всех месторождений и проявлений полезных ископаемых, их пространственной и генетической или парагенетической связи с элементами геологического строения, геофизическими и геохимическими аномалиями и другими косвенными и прямыми поисковыми признаками;

. — сведения о промышленной освоенности месторождений и степени разведанности месторождений и проявлений (эти сведения рационально отражать в кадастре);

— сведения о запасах полезных ископаемых (в том числе извлеченных) и прогнозных ресурсах по всем месторождениям с разделением по категориям запасов и ресурсов и указанием даты их подсчета и утверждения.

3. Сведения о металлогении района и прогнозно-поисковых моделях месторождений полезных ископаемых;

— данные о геологических телах и структурах района, являющихся факторами возникновения и локализации месторождений полезных ископаемых;

— представления предшественников о процессах возникновения месторождений в. условиях района и их признаках в горных породах, геологических телах и структурах и выявленных ими историко-геологических факторов контроля полезных ископаемых (геохронологических, фациальных, палеотектонических и др.);

— сведения о постгенетических изменениях полезных ископаемых и месторождений, обусловливающих концентрацию или рассеяние полезных компонентов;

— прогнозно-поисковые модели объектов поисков — обобщенные описания комплексов прямых и косвенных поисковых признаков и критериев прогноза месторождений разного типа и оценки их прогнозных ресурсов;

—: петрофизические, петрогеохимические и другие характеристики поисковых признаков и прогнозных критериев, необходимые для проведения расчетов их проявления в геофизических, геохимических и других полях в различных условиях района.

Гидрогеологическая и инженерно-геологическая информация в случае проведения ГСР-200 без составления таких карт собирается в объеме, необходимом для соответствующих глав объяснительной записки. В случае составления таких карт эти материалы подбираются в гораздо более полном объеме (см. далее).

При сборе геофизических материалов основное внимание уделяется фактическим данным о геофизических полях (в виде карт и цифровых массивов) и свойствах пород. В связи со сложностью и разнообразием геофизических данных их следует собирать под руководством специалистов.

Геофизические материалы собираются с учетом особенностей геологического строения, минерагении и экологической обстановки района, необходимой (или заданной геологическим заданием) глубины непосредственного изучения, а также желательной глубины экстраполяции геологических данных и прогноза полезных ископаемых. Непосредственному сбору материалов предшествует анализ схем изученности и отбор работ, представляющих первоочередной интерес для решения задач ГСР-200. При этом преимущество отдается работам последних лет и работам, охватывающим значительные части площади ГСР-200. Подлежащая сбору геофизическая информация включает в себя:

— материалы по работам, характеризующим части площади;

— материалы по профильным геофизическим исследованиям, в первую очередь характеризующим глубинное геологическое строение (сейсморазведка, электропрофилирование с большими разносами, МТЗ, геотраверсы, ГСЗ, разновысотная аэромагниторазведка и др.);

— материалы по работам высокой точности, которые могут быть основой количественной интерпретации;

— материалы по физико-геологическим и геолого-геофизическим моделям рудных районов, полей и месторождений, как по району ГСР-200, так и в смежных или сходных районах;

— материалы по петрофизическим характеристикам горных пород и геологических тел, геофизическим и ядерно-физическим измерениям в скважинах (в первую очередь опорных, параметрических и наиболее глубоких).

Собираемые материалы включают в себя карты и/или цифровые массивы по наблюденным и трансформированным геофизическим полям, петрофизические карты, геолого-геофизические разрезы, схемы комплексной и пометодной интерпретации геофизических полей, физико-геологические и петрофизические модели района в целом и отдельных объектов в его пределах в том виде, в котором они были составлены при ранее проведенных работах.

Необходимо сразу формировать базы геофизических данных. Информация о геофизических полях должна сопровождаться данными, характеризующими точность и сеть измерений. Для трансформированных полей необходимы сведения о параметрах и алгоритмах трансформации.

Для всех собранных фактических материалов (данные первичных измерений, карты графиков и разрезов, цифровые массивы значений поля и т. п.) дается оценка их качества по каждой работе и каждому методу с позиции соблюдения требований инструктивных документов. Несоответствие материалов ранее проведенных работ современным требованиям при отсутствии более совершенных данных не препятствие для их использования в меру тех возможностей, которые они предоставляют. Прежде чем ставить вопрос о получении новых материалов, необходимо извлечь все, что возможно из имеющихся, безусловно с оценкой детальности и надежности результатов интерпретации. Вообще следует заметить, что значительное увеличение стоимости ГСР за счет геофизических работ должно в скором времени образумить исполнителей и заставить их обратить самое пристальное внимание на обработку уже имеющихся геофизических материалов.

Аналогично этому при сборе материалов интерпретации необходима оценка ее качества, полноты использования фактического материала и других геофизических данных, степени использования геологических, геохимических и других материалов, обоснованности и степени соответствия современным представлениям использованных приемов обработки первичных данных, приемов и алгоритмов количественной и качественной интерпретации.

При оценке качества геофизических материалов учитывают соображения, высказанные далее.

Магнитные поля — обычно достаточными являются материалы средней точности, т. е. со средней квадратической погрешностью 5—15 нТл. Безусловно, целесообразно использование материалов съемок высокой точности (погрешность менее 1 нТл) даже при наличии их лишь на части площади. Такие материалы особенно важны для районов развития слабомагнитных пород (осадочные отложения и др.) и пород с близкими магнитными свойствами, создающих магнитные аномальные поля с амплитудой впервые нТл. В частности, использование их важно для расчленения гидротермально-метасоматически измененных пород. Материалы высокой точности интерпретируются отдельно как опорные.

Карты магнитных полей — необходимые карты первичных съемок масштаба 1: 50 000 и сводные карты масштаба 1: 200 000 по всему листу или району ГСР-200. Они должны удовлетворять следующим рекомендациям:

— основа карт — магнитные съемки, находящиеся на уровне современных требований и соответствующие физико-геологической модели района, известной на основе ранее проведенных или более мелкомасштабных работ;

— сечение изолиний для карт в изолиниях и масштаб графиков для карт графиков соответствуют точности измерений и отражают строение магнитного поля с достаточной полнотой;

— предпочтительны карты, составленные по материалам съемок одного масштаба, и равной точности;

— данные разномасштабных съемок и съемок разной точности должны быть увязаны по уровню поля (эта работа может быть выполнена и В дальнейшем в течение подготовительного периода);

— на сводных картах должны быть указаны границы площадей съемок различной точности и детальности (масштаба) измерений и разной высоты полета;

— при наличии сводных карт, составленных разными способами, предпочтение следует отдавать картам, полученным фотоуменьшением или пантографированием, а также картам, составленным с помощью компьютеров.

Гравитационные поля — обычными данными являются материалы гравитационных съемок масштаба 1: 200 000 в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя 2,67 г/куб. см. Во всех случаях наличия материалов съемок масштаба 1 : 50 000 они подбираются с максимально возможной полнотой как опорные материалы для интерпретации. К первичным измерениям по опорным профилям предъявляются требования плотности шага измерений 200—500 м и средней квадратической погрешности определения аномалий поля силы тяжести в редукции Буге не более 0,2 мГал. Однако при отсутствии таких съемок или наличии на части площади съемок меньшей точности необходимо подбирать и материалы, не удовлетворяющие этим требованиям.

Карты гравитационного поля должны удовлетворять общим рекомендациям к картам магнитного поля в отношении сечения изолиний, детальности графиков и т. п.

Материалы аэроэлектроразведочных работ представлены результатами съемок станцией СКАТ-77 или многопараметровой съемки. Материалы многопараметровой съемки предпочтительнее, поскольку при ней измеряется несколько параметров электромагнитного поля (КеНр, 1т Нр, 1т Ер, Ег) на нескольких частотах. При этом составляются карты модуля горизонтальной составляющей вектора напряженности- магнитного поля Нр на каждой рабочей частоте (2 карты), графики реальной составляющей вектора напряженности магнитного поля Не Нр на каждой рабочей частоте, графики мнимой компоненты горизонтальной составляющей вектора напряженности магнитного поля 1т Нр на каждой рабочей частоте и графики аномального поля измеряемых характеристик и эффективного сопротивления по данным высотной и частотной детализации аномалий. Средняя квадратическая погрешность измерений в зависимости от сложности аномального поля не должна превышать 3—5 % для карт графиков аномального поля модуля, реальной и мнимой компонент магнитного поля. Аэрогамма и аэрогаммаспектрометрические материалы (АГСМ) должны собираться полностью вне зависимости от времени их проведения и детальности.

Для эколого-геологических целей АГСМ обеспечивает получение данных о радионуклидном составе и пространственном распределении радиоактивного загрязнения вплоть до фоновых уровней (для ,137Сsдо 0,1 Ки/кв. км). В отношении других гаммаизлучающих радионуклидов — 134Сs, 132Те, 131I, 140Ва, 140La, 141Се, ,144Се, ,103Ru, ,106Rи, 96Zr, 95Nnbи др. — такие данные имеются (но не всегда) лишь для районов возможного нахождения источников радионуклидов, (предприятия атомной промышленности и т. п.). Основные требования к материалам АГСМ:

— расстояние между маршрутами при АГСМ-200

— максимальная длина отрезка для определения среднего запада 137Сs

— максимальная высота полета

—г привязка к местности с погрешностью не более

— погрешность регистрации мощности излучения не более 10 %,

— длина отрезка маршрута регистрации полного спектра для определения радионуклидов не более

— средняя относительная погрешность определения естественных радиоактивных элементов не более 6 % для 1Л, 8 % — ТЬ, 5 % - К,

— погрешность измерения запаса 137Сsпри фоновом содержании 0,1 Ки/кв. км (над целиной не более 10 %, над лесом не более 10 %, над пашней не более 15 %).

Картографические материалы АГСМ должны включать в себя карты изолиний запаса 137Csи других искусственных радионуклидов, карты изолиний концентрации естественных радиоактивных элементов 15, Тп, К и суммарной мощности радиоактивного излучения. К этим материалам предъявляются следующие основные требования:

— изолинии даются в значениях Ки/кв. км ИЛИ МКР/Ч;

— 137Сз —0,1, 0,5, 1,0, 5, 15, 40, 100 Ки/кв. км;

— 134Сs—0,1, 0,2, 1, 3, 5, 10 Ки/кв. км;

— Ц (0—1), 1—2, 2—3, 3—4, 4—5, 5—6 и т. д. на 10~4 %;

— ТН — (0—2), 2—4, 4—6, 6—8, 8—10 и т. д. на 10~4 %;

— К— (0—0,5), 0,5—1,0, 1,0—1,5, 1,5—2,0 % и т. д.;

— по общей мощности излучения— 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 мкР/ч.

Кроме первичных карт полей желательно иметь карты результатов обработки материалов по методике ВИРГАа (В. П. Воробьев и др., 1985 и др.), дающие надфоновые поля, а не карты аномалий.

Для прогнозно-минерагенических и картосоставительских целей используются в первую очередь данные о полях распространения естественных радиоактивных элементов. Общие требования к материалам этих работ примерно те же, что и для целей эколого-геологических исследований.

При отсутствии материалов АГСМ необходимо собирать и использовать все материалы аэрогаммасъемок, в том числе не удовлетворяющих современным требованиям. При этом рационально ориентироваться в первую очередь на материалы масштаба 1 : 50000.

Материалы наземных электроразведочных работ имеют большое значение при изучении платформенных районов и особенно покровных образований, где они позволяют оценивать глубины, уточнять разрезы и т. д. В складчатых районах они, как правило, проводятся на небольших площадях и применение их ограничено. Наиболее интересны материалы электропрофилирования с большими разносами, которые дают представление о глубинном строении района. Другие материалы интересны в первую очередь для исследования поведения геологических границ, контактов интрузивных тел и тектонических разрывов на глубине. Однако довольно часто получаемые данные не более однозначны, чем экстраполяция на глубину наблюдений на поверхности.

Из материалов электроразведки наиболее часто приходится подбирать карты изолиний электрически* полей, планы графиков и разрезов измеренных электрических параметров (рк, л.к и др.), геоэлектрические разрезы и кривые электрозондирования, составленные в соответствии с инструкциями по электроразведке.

Сейсморазведочные данные в наибольшем количестве имеются для платформенных областей и областей межгорных впадин, особенно тех, которые перспективны для поисков нефти и газа. Для этих районов они имеют и наибольшее значение. Значительно менее эффективно использование сейсморазведки в таких сейсмически сложных средах, как рудные районы складчатых областей.

Методика использования сейсморазведки основана на использовании комплекса волн различного типа, в связи с чем необходимо собирать все имеющиеся материалы по разным методам. Наилучшим является сочетание трех основных методов сейсморазведки — МОВ, КМПВ и ВСП. В связи со сложностью материалов сейсморазведки сбор их следует выполнять при постоянной консультации специалиста по сейсморазведке. Обязателен подбор всех материалов интерпретации сейсмических данных.

Особое внимание уделяется подбору материалов глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и других работ по изучению глубинного строения (геотраверсы и др.). Кроме собственно сейсмических материалов (необходимость сбора которых должна быть определена специалистом), обязателен сбор всех результатов интерпретации таких работ. Петрофизические данные включают в себя материалы по следующим физическим параметрам горных пород и полезных ископаемых: объемная плотность, минеральная плотность, общая и открытая пористость, индуцированная и естественная остаточная намагниченность, естественная радиоактивность, удельное электрическое сопротивление, электрическая поляризуемость, скорость распространения упругих волн, теплофизические параметры. Материалы должны характеризовать все разности пород (в том числе измененных) и полезных ископаемых и породы по возможности всех возрастов и фациальных разновидностей. Особо подбираются петрофизические классификации пород и петрофизические карты. Все данные о физических свойствах пород должны иметь пространственную привязку и надежные геологические определения пород.

Сбор геохимических материалов представляет собой сложную задачу в связи с многообразием геохимических методов, изучаемых природных сред и объектов. Геохимическая информация разделяется на три существенные части - геохимические характеристики горных пород и геологических тел, геохимические признаки полезных ископаемых и геохимические характеристики эколого-геологических обстановок района.

Геохимические материалы включают в себя геохимические данные и результаты их обработки - геохимические характеристики как система геохимических показателей сходства/различия геологических тел, их перспективности в отношении полезных ископаемых, степени загрязненности окружающей среды и пр. К ним относятся также материалы, характеризующие методику отбора, анализа и обработки проб и разнообразные формы текстового и графического представления геохимических материалов,- карты геохимических полей, карты аномальных полей, схемы связей между элементами, геохимические графики, разрезы и др. и их описания.

Геохимические данные — количественные или полуколичественные характеристики химического состава горных пород, геологических тел и других объектов картографирования по совокупности, проб или дистанционных измерений (гаммаспектрометрических, ядерно-физических, ртутно-спектрометрических и др.). Они всегда несут некоторую погрешность и, кроме того, всегда неполны (что затрудняет последующее корректное определение геохимических параметров по ограниченным выборкам). Чаще всего геохимические данные представлены значениями концентрации элементов в точке опробования или измерения. Существенным требованием к ним является метрологическое обеспечение-наличие сведений о пороге чувствительности, точности и воспроизводимости данных.

В связи с такими особенностями геохимических данных, как пренебрежимо малые размер и масса проб по отношению к изучаемому объекту, получаемые выводы ограничены рамками используемой геохимической модели. В связи с этим при сборе геохимических данных необходимо соблюдать следующие условия, в известной «ере гарантирующие успех интерпретации:

— в первую очередь собираются сведения по систематическим сериям проб или измерений, поскольку лишь они отражают пространственные и случайные вариации многоуровневого и полиформационного геохимического поля;

— необходимы сведения о надежности геохимических данных, так как только их наличие позволяет оценить степень достоверности выводов, обусловленную интегральным характером геохимических данных и эквивалентностью геохимических полей;

— необходима оценка соответствия примененных геохимических моделей геологическим или техногенным объектам.

Геохимические характеристики горных пород включают в себя данные о содержании химических элементов по возможности всех разновидностей пород по каждому из картографируемых подразделений на каждой из площадей ранее проведенных работ. Сбор этих сведений в соответствии с отмеченными особенностями геохимических данных в предельном случае включает в себя сбор результатов анализа проб или данных измерений, поскольку именно это создает возможность обработки их в соответствии с принятой исполнителем моделью геохимического поля и корректного объединения их с данными, полученными при ГСР-200. В значительно меньшей степени этим требованиям удовлетворяют результаты- обработки геохимических данных в виде различного роде статистических характеристик геохимического поля (среднее содержание, медианы и т. п.). Однако при отсутствии собственных данных использование характеристик, полученных предшественниками, без их новой обработки вполне приемлемо. В любом случае все сведения об обобщенных геохимических параметрах горных пород и геологических тел, полученные предшественниками, должны быть собраны в максимально полном объеме.

Геохимическая информация о признаках полезных ископаемых в целом должна отвечать тем же требованиям, что и для горных пород. Она в первую очередь включает в себя данные поисковых геохимических методов. При этом предпочтение (как и в случае коренных пород) следует отдавать результатам анализов проб, из которых необходимо формировать базу первичных данных на ЭВМ. Однако для корректной интерпретации необходимы дополнительные сведения об условиях образования ореолов полезных компонентов в рыхлых отложениях и других средах опробования. Как правило, эти сведения представляются предшественниками в виде схем ландшафтно-геохимического районирования или районирования по условиям проведения геохимических поисков. При отсутствии подобных схем необходимо подобрать материалы для их составления. Эти материалы включают в себя сведения о форме нахождения индикаторных элементов (остаточные первичные минералы, гипергенные минералы, сорбированное состояние, органоминеральные соединения и др.), составе и мощности опробованных отложений, распределении химических элементов по разрезу опробованных отложений и глубине залегания представительного горизонта опробования (в котором аномалии элементов характеризуются оптимальным сочетанием контрастности и размеров для их выявления при данной плотности опробования и характеристиках анализов и аномалий).

Такие сведения необходимо собирать для всех основных типов ландшафтов.

При подборе и оценке материалов необходимо иметь в виду, что различные виды геохимических съемок имеют различную применимость в зависимости от преобладающего типа геохимического фона (табл. 11).

Специальное внимание уделяется сбору геохимических данных по измененным потенциально рудоносным породам и ореолам их развития. Рекомендации по ним такие же, как для сбора материалов по коренным горным породам. Дополнительно необходимо отметить желательность одновременного сбора сведений по геохимическим параметрам аналогичных пород вне ореолов изменения.

Качество геохимических работ и материалов рекомендуется оценивать по критериям, приведенным в табл. 12.

Кроме собственно геохимических данных необходимо собирать и картографические материалы:

1. Карты геохимических полей коренных пород (в том числе карты радиометрических намерений) — наибольшее значение имеют карты моноэлементных геохимических полей, отражающие распределение химических элементов по площади.

2. Карты распространения геологических тел с различными геохимическими характеристиками.

3. Карты геохимических ассоциаций в коренных породах, характеризующие геохимическую специализацию горных пород и геологических тел в целом.

4. Карты геохимических полей в рыхлых отложениях, донных осадках водотоков, поверхностных и подземных водах - для этих полей также наибольшее значение имеет получение карт для каждого химического элемента (моноэлементные карты).

5. Карты аномальных геохимических полей в тех же средах, отражающие степень превышения локальных геохимических аномалий над фоновым содержанием элементов.

6. Карты аналитических характеристик геохимического поля в тех же средах (мультипликативные или аддитивные показатели, геохимические ассоциации и др.).

7. Карты районирования по условиям проведения геохимических поисков и/или ландшафтно-геохимического районирования.

Таблица 11

Применимость геохимических методой поисков

|

Геохимические методы поисков |

Степень благоприятности районов | ||||||||

| благоприятные |

Ограниченно благоприятные |

неблагоприятные | |||||||

| Преобладающий тип аномалий | |||||||||

|

Л |

Х | С | Л | Х | С | Л | Х | С | |

| Литохимические методы | |||||||||

| А. По потокам | |||||||||

| 1. Стандартная методика | ПП | ППП | ПП | П | П | - | - | - | - |

| - | ККК | КК | К | К | - | - | - | - | |

| 2. Опробование разных субфракций |

ППП | ПП | ППП | П | ПП | П | П | П | - |

| ККК | КК | ККК | К | КК | К | - | - | - | |

| Б. по вторичным ореолам | |||||||||

| 1. Стандартная методика | ПП | ППП | ПП | - | - | - | - | - | - |

| ККК | ККК | ККК | К | - | - | - | - | - | |

| 2. Опробование фаз и субфаций фракции |

ПП | ПП | ППП | П | П | - | - | - | - |

| В. По поперечным ореолам | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ППП | ППП | ППП |

| КК | КК | КК | ККК | ККК | ККК | ККК | ККК | ККК | |

| Гидрогеологический метод | |||||||||

| 1. Опробование поверхностных вод | ППП | ППП | ПП | ПП | ПП | П | - | - | - |

| ККК | ККК | КК | КК | КК | К | - | - | - | |

| 2. Опробование подземных вод | ППП | ППП | ППП | ПП | ПП | ПП | П | П | П |

| ККК | ККК | ККК | КК | КК | КК | К | К | К | |

| Атмохимический метод | |||||||||

| 1. Приземный слой (Hg, I) | - | П | - | - | - | - | - | - | - |

| К | КК | - | - | - | - | - | К | К | |

| 2. Подпочвенные газы (УВ, СО, Hg, Rn, N, Hи др.) | П | П | - | П | П | - | - | - | - |

| К | ККК | К | КК | ККК | - | - | - | - | |

| 3. По сорбированным газам | - | П | - | - | П | - | - | - | - |

| К | КК | - | КК | КК | - | - | - | - | |

| 4. По грунтовым водам (Не) | - | К | К | К | К | К | К | К | К |

_______________________

Примечание. П — прямые геохимические признаки объекта поисков, К — косвенные геохимические признаки объекта поисков, прочерк (—)—геохимические признаки отсутствуют. Количество индексов отражает относительную значимость метода. Л — литофильные, X — халькофильные, С — сидерофильные.

Таблица 12

Критерии оценки качества геохимических работ (46)

| Оцениваемые материалы |

Категория оценки качества | |

| высшая | первая | |

|

Полевые |

В полном объеме и правильно проведена обработка геохимической информации по геохимическим полям с выявлением, интерпретацией, отбраковкой и оценкой аномалий геохимического поля, обоснованным выделением перспективных участков и оценкой прогнозных ресурсов при наличии единичных малозначительных отклонений |

При наличии малозначи-тельных дефектов |

| Камеральные | Правильно и в полном объеме проведены исследования по расчленению, корреляции и типизации геологических объектов по геохимическим данным, типизация геодинамических обстановок, при наличии единичных малозначительных отклонений от инструктивных требований. Все итоговые карты и кадастр аномалий геохимического поля составлены в полном соответствии с инструктивными требованиями при наличии единичных малозначительных дефектов |

То же |

| Отчет | Принят с отличной оценкой | —»— |

8. Графики и другие графические формы представления геологических характеристик горных пород и геологических тел.

9. Карты результатов интерпретаций геохимических материалов - карты прогноза полезных ископаемых по геохимическим данным, геохимической специализации геологических объектов и др.

Эколого-геологические материалы, включают в себя весьма разнообразную и часто непривычную для геологов информацию, как правило, отсутствующую в геологических организациях. Это вынуждает обращаться при сборе этих материалов в организации, занимающиеся изучением природных ресурсов и экологических характеристик. Подобная информация позволяет сознательно наметить необходимый комплекс и объемы дополнительных эколого-геологических исследований. В максимальном объеме такие материалы включают в себя:

1. Гидрогеологические и инженерно-геологические материалы по всей площади ГСР-200 и отдельным ее участкам (районы проявления опасных геологических процессов, участки активной эксплуатации подземных вод, возведения или планирования крупных инженерных сооружений и т. п.) и материалы по режиму подземных вод.

2. Гидрогеологические карты и материалы - карты (схемы) бассейнов стока и водосбора и их эксплуатационной нагрузки, данные изучения режима поверхностных вод и др.

3. Материалы по распространению вод паводков, подтоплению населенных пунктов поверхностными и подземными водами.

4. Схемы расположения техногенных систем - промышленные объекты (включая гаражи, ремонтные мастерские и др.) с разделением по видам (металлургические, химические, металлообрабатывающие, лесоперерабатывающие, пищевые и т. п.), сельскохозяйственные угодья, районы добычи полезных ископаемых, лесопереработок и т. п.

5. Схемы расположения складов и мест хранения вредных и токсичных веществ (горюче-смазочные материалы, продукты сельхозхимии, свалки бытового мусора, хранилища осадков очистных сооружений и т. п.).

6. Карты сельхозугодий с разделением по характеру освоения (осушаемые, орошаемые, пахотные, пастбищные и др.) и, по возможности, с характеристикой состава и количества вносимых удобрений, пестицидов, гербицидов и других продуктов сельхозхимии (по данным землеустроительных организаций).

7. Схема расположения животноводческих ферм и комплексов, по возможности, с оценкой общего количества отходов.

8. Схема расположения отвалов горных работ и складирования извлеченной из недр горной массы и продуктов ее переработки (отвалы карьеров и подземных горных выработок, хвостохранилища обогатительных фабрик и т. п.).

9. Схема дорог с выделением автомобильных дорог (по возможности, с разделением их по интенсивности движения, если имеются данные ГАИ и дорожно-эксплуатационной Службы).

10. Материалы по характеристике вредных отходов техногенных систем, населенных пунктов и других загрязняющих объектов по данным санитарно-эпидемиологических станций, Госкомгидромета, Госкомприроды, Водоканала и других организаций.

11. Схемы состояния лесного покрова (по данным лесоустроительных и лесоэксплуатирующих организаций), карты растительности и геоботанические карты.

12. Материалы аэрофотосъемок прошлых лет как сравнительный материал для изучения динамики развития опасных геологических и техногенных процессов.

13. Материалы режимных наблюдений за составом поверхностных и подземных вод, проводимых организациями Госкомгидромета.

14. Материалы (в том числе карты) о проявлении опасных экзодинамических геологических процессов (оползни, обвалы, сели, карст и т. п.).

15. Материалы (в том числе карты) о проявлении опасных эндогенных геологических процессов (вулканизм, сейсмичность, гидротермальные проявления и др.).

16. Материалы по неотектоническим процессам (участки поднятий, опусканий, подвижек по разрывам и пр.).

17. Карты геологических тел, первично-обогащенных вредными веществами (углеводороды, тяжелые металлы и др.).

18. Карты содержания вредных веществ в рыхлых отложениях, водотоках, донных осадках и, если имеются данные, в почвах и растительности, и оценки разбраковки их по отношению к предельно допустимым концентрациям (ПДК).

19. Сведения о при вносе вредных веществ из других районов, загазованности и запыленности воздуха (по материалам Госкомгидромета, санитарно-эпидемиологических станций и др.).

Большинство этих материалов желательно иметь за срок 20 - 30 лет для выяснения динамики развития техногенных процессов, однако обычно это реально только в случае наличия специальных средств и персонала. В рядовом случае материалы собираются по наиболее доступным источникам.

Перечисленные материалы существуют в ряде организаций. Основными из них являются организации санитарноэпидемиологической службы, гидрометеорологической службы, горного надзора, госавтоинепекции, земельные, лесоустроительные и землеустроительные организации, органы землепользования, райисполкомы и др. Во многих случаях такие материалы имеются у них в обобщенном виде с анализом и часто картографическим отображением за разные периоды времени. Они могут быть получены по соответствующим запросам, которые необходимо делать заранее. Значительная часть материалов имеется в комплексных атласах областей, краев и др.

Динамика потоков загрязняющих веществ содержится в данных государственной статистической отчетности (форма 2ТП-Воздух, 2ТП-Водхоз, 2ТП-Земля), которые ежегодно обобщаются подразделениями Министерства экологии Российской Федерации (в первую очередь его региональными комитетами) и аналогичными службами в других страна. В Российской Федерации генерализованные данные содержатся также в государственных докладах Министерства экологии, которые с

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Обработка материалов предшественников имеет целью подготовку к проведению полевых работ как начальный этап научного исследования - этап построения гипотез в виде предварительного комплекта Госгеолкарты-200 для ГС-200, ГДП-200 и ГСШ-200 (а при необходимости и ГГК-200) и предварительного комплекта основных графических материалов для других видов ГСР-200. При этом обычно выявляется необходимость большей или меньшей доработки представлений предшественников. Определение минимально необходимого объема доработок и выбор рациональной методики их реализации составляют одну из задач подготовительных работ.

Строение процесса и методика обработки материалов предшественников на этапе подготовительных работ не отличаются от методики камеральной обработки всех материалов ГСР-200, которая описана в вып.2. В общем случае подготовительные работы включают в себя:

1. Изучение и интерпретацию материалов аэрокосмических съемок (МАКС) с составлением геоиндикационных схем и схем геологической и эколого-геологической интерпретации.

2. Обработку первичных материалов предшественников (в том числе статистическую обработку количественных данных).

3. Сводку картографических материалов предшественников, на которой они представляются в нетрансформированном виде со всеми расхождениями (монтажная карта, или карта «невязок»). Такая карта фиксирует значительное число вопросов, которые должны быть решены в процессе обработки материалов предшественников, а также служит постоянным напоминанием о том, как они представляли себе различные аспекты геологического строения. Опыт показывает, что в ряде случаев первоначально отвергнутые представления предшественников оказываются справедливыми.

4. Составление необходимых макетов карт:

- при ГС-200, ГДП-200 и ГСЩ-200 - геологической, четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей размещения тех полезных ископаемых, которые в пределах района могут представлять практический интерес, и схематической эколого-геологической карты с объяснительными записками;

- при ГГК-200 - геологической карты погребенных образований и карты закономерностей размещения полезных ископаемых для погребенных образований;

- при АФГК и КФГК - геологической карты и карты четвертичных отложений и схемы размещения полезных ископаемых;

- при ГМК-200 и КСК-2СЮ - карт закономерностей размещения полезных ископаемых и прогноза;

- при ОГК-200 - карт-срезов и или разрезов на глубину.

Обязательность макетов других карт, кроме перечисленных, необходимо определять проектом или геологическим заданием.

5. Прогнозирование полезных ископаемых и предварительная оценка прогнозных ресурсов всех известных проявлений и перспективных объектов, выделение участков, перспективных в отношении обнаружения месторождений, традиционных для изучаемого района полезных ископаемых и особенно новых видов полезных ископаемых и новых типов месторождений.

6. Формирование локальных фактографических баз данных (желательно на ЭВМ) по первичным материалам предшественников - базы опорных обнажений и участков, месторождений и проявлений полезных ископаемых, данных поисков полезных ископаемых, горных выработок (всех или выборочно, имеющих существенное значение для построения карт), буровых скважин, различных аналитических данных (составы горных пород, петрофизические данные и др.), определений органических остатков, радиологического возраста и палеомагнитных измерений, всех видов эколого-геологических данных.

7. Составление карт размещения пунктов наблюдений, измерений и т. п., представляющих интерес для решения спорных вопросов геологического строения.

8. Проведение по имеющимся материалам различного рода специальных исследований (литолого-фациальных, палеогеографических, формационных, тектонических, структурных и др.) и составление соответствующих предварительных схем и карт.

9. План проведения полевых работ (по крайней мере, для первого полевого сезона).

Рекомендуется подготовить следующий комплект картографических материалов (причем очевидно, что для конкретного вида ГСР-200 следует составлять только часть из них):

- схема геологической, геофизической и геохимической изученности района ГСР-200;

- монтажные карты (или карты «невязок»);

- схемы дешифрирования МАКС и интерпретации геофизических и геохимических материалов;

- геологическая карта масштаба 1: 200 000;

- карта четвертичных образований масштаба 1: 200 000;

- геологическая карта поверхности погребенных отложений масштаба

1: 200 000;

- геологическая карта шельфа масштаба 1: 200 000;

- регистрационная карта месторождений и проявлений полезных ископаемых и их поисковых признаков (шлиховых, литохимических и других ореолов, аномалий и пр.);

- карты закономерностей размещения и прогноза, основных для данного района полезных ископаемых или полезных ископаемых, определенных геологическим заданием, или комплексная карта на весь перечень полезных ископаемых района;

- эколого-геологическая карта масштаба 1: 200 000;

- схема размещения полевых работ и последовательности их проведения (произвольного масштаба);

- проектные профили буровых скважин с геологическими разрезами и или проектные разрезы глубоких буровых скважин.

Результаты, полученные при подготовительных работах, рассматриваются и принимаются специальной комиссией, которая и определяет степень готовности партии к началу полевых работ. Комиссия назначается руководством экспедиции и по окончании ее работы заключение комиссии является основанием для выезда партии на полевые работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Обычно то или иное решение спорных вопросов в процессе подготовительных работ основано на знаниях исполнителя о районе в целом, наблюдениях предшественников, интерпретации МАКС, геофизических, геохимических и других данных и материалов. Однако иногда этих материалов оказывается недостаточно для того, чтобы обоснованно определить необходимость дополнительно изучения. Для таких случаев при ГС-200, ГДП-200 и ГТК-200 допускается в течение этапа подготовительных работ проведение дополнительных исследований.

1. Обновление легенды серии Госгеолкарты-200, в том числе в связи с введением новой разграфики на серии. Необходимость проведения этих работ обусловлена тем, что в ряде случаев существующие легенды серий представляют собой собрание подразделений, выделенных на картах прежних лет (в некоторых случаях 20 или 30 лет назад). В последующем эти подразделения признаны невалидными или объем их, представления о возрасте и др. значительно изменены и т. п. В результате они только «засоряют» легенду. Это положение во многом обусловлено тем, что при подготовке легенд в 50-60-х годах не был создан механизм их своевременного обновления, и изменения часто вносились по результатам рассмотрения в научно-редакционном совете каждого конкретного листа. Известны случаи, когда очередные изменения в легендах серии разделены промежутками в 5-10 дней, а за период с середины 50-х до середины 70-х годов изменения в легенды вносились в среднем с интервалом в 1,7 года.

Обновление легенд предполагает критический анализ валидности подразделений легенды и соответствия их современным представлениям согласно требованиям Стратиграфического [45] и Петрографического [39] кодексов, и распространения подразделений в пределах серии листов. Работы по обновлению легенд включают в себя также затраты времени и средств на рассмотрение и утверждение легенды.

2. Рекогносцировочные маршруты в случаях:

а) необходимости ознакомления с условиями проведенияГСР-200 на месте;

б) необходимости получения дополнительной информации для решения неясных вопросов изучения геологического строения, когда информация в материалах предшественников отсутствует, а без их хотя бы предварительного решения невозможно обоснованное построение предварительных карт и определение необходимых объемов работ;

в) необходимости ознакомления на месте с типовыми разрезами геологических образований, типичными месторождениями и другими геологическими объектами для определения рациональной методики их исследования, прогнозирования и т. п.

3. Передокументация керна части ранее пробуренных скважин, если это необходимо для понимания материалов предшественников и построения предварительных карт.

4. Проведение литохимического или гидрохимического опробования водотоков и источников на частях площади, где геохимические поиски ранее не проводились или где их качество таково, что их результаты не могут быть использованы для выявления перспектив территории в отношении полезных Ископаемых или оценки загрязнения окружающей среды. В частности, необходимость проведения дополнительных геохимических поисков может быть обусловлена тем, что при работах предшественников перечень элементов, на которые анализировались пробы, не включает в себя элементов, представляющих в настоящий момент практический интерес, а дубликаты проб не сохранились. Дополнительные геохимические поиски проводятся в минимально необходимом объеме и при максимально допустимой разреженности сети,(что означает достаточную вероятность обнаружения прогнозируемых объектов [3].

5. Рекогносцировочное посещение района может быть необходимо для выявления основных загрязняющих объектов и техногенных систем - довольно часто эти материалы, возможно получить только при посещении района.

Для ГМК-200, КСК-200 и ГСШ-200 условия проведения рекогносцировочных работ на подготовительном этапе определяются соответствующими инструктивными документами, однако по самому характеру этих видов ГСР-200 с их постановкой надо быть осторожными. Для других видов ГСР-200 рекогносцировочные исследования на подготовительном этапе, как правило, не проводятся.

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная задача проектирования - определение рациональной методики работ и необходимых для ее реализации ресурсов труда, средств и времени. По сути своей задача проектирования может и должна рассматриваться как решение задач оптимизации или, по крайней мере, рационализации намечаемых работ.

По составлению проектов имеется большое количество специальных инструкций, рекомендаций, указаний и т. п., достаточно быстро изменяющихся во времени. В связи с этим кратко рассматриваются только некоторые вопросы проектирования, мало или совсем не затронутые в этих документах.

Обеспечение рациональной структуры затрат. Для современной структуры затрат (табл. 13) характерна невысокая доля работ, доставляющих новую геологическую информацию. В связи с этим при проектировании следует уделять пристальное внимание все мерному сокращению неинформативных видов работ и затрат.

Опыт показывает недостаточность доли камеральных работ и затрат на подготовительный этап. Соответственно при проектировании большинства видов ГСР-200 необходимо по возможности исправлять эти недостатки.

Разработка рациональной методики работ и, в частности, комплекса методов, представляет по-прежнему существенную часть проектирования. Способы комплексирования методов описаны в ряде работ [3, 19, 22, 24, 29, 40 и др.], где и можно найти соответствующие рекомендации. Однако для некоторых видов ГСР-200 решение задачи комплексирования имеет особенности.

Для ГДП-200 эти особенности связаны с тем, что рациональная методика полевых работ определяется невозможностью, а часто и ненужностью сплошного «исхаживания» площади. Соответственно при проектировании работ крайне существенно определение минимально необходимого количества наблюдений и их рационального расположения. Эта задача решается на основе четкого формулирования геологических вопросов и соответствующего планирования наблюдений по всей площади и на опорных участках.

Близкий характер может иметь эта задача в районах проведения ГС-200 и ГТС-200 в связи с использованием дистанционных, геофизических и геохимических материалов и материалов ранее проведенных поисковых работ. В этих случаях также следует избегать сплошного «исхаживания», ограничиваясь лишь необходимым минимумом наземных наблюдений и пополнением сетей поискового опробования на недостаточно изученных частях площади.

Таблица 13

Структура затрат при основных видах ГСР-200 за XII пятилетку (данные Ю. М. Марахановой)

|

Статьи затрат |

Регионы, виды ГСР-200 и доля статей затрат, % | |||||||

| СССР | Россия | |||||||

| ГС | Г ГС | ГДП | ГГК | ГС | ГГС | ГДП | ГГК | |

| Проектирование и подгото-вительные работы | 4,3 | 2,1 | 4,4 | 1,3 | 3,9 | 2,3 | 4,4 | 0,7 |

| Опережающие работы | ||||||||

| геофизические | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 3,3 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 1,6 |

| дистанционные | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |

|

Полевые работы, (включая, полевое довольствие), в том числе по видам: |

8,1 | 31,8 | 43,5 | 61,3 | 28,8 | 30,0 | 41,6 | 65,7 |

| геологическая съемка | 10, | 6,0 | 8,2 | 2,5 | 10,1 | 4,3 | 8,8 | 3,7 |

| аэровизуальные наблюдения | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |

| геофизические работы | 0,4 | 0,3 | 4,5 | 10,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 6,4 |

| горные работы | 0,6 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 2,6 | 2,2 |

| буровые работы | 1,9 | 0,2 | 12,4 | 39,5 | 1,9 | 0,2 | 10,6 | 47,6 |

| опробование | 5,4 | 2,6 | 4,3 | 1,0 | 5,4 | 1,3 | 4,8 | 1,3 |

| прочие работы | 6,4 | 3,3 | 7,7 | 3,0 | 6,4 | 3,1 | 8,7 | 1,2 |

| Организация и ликвидация | 2,2 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 1,3 |

|

Камеральные работы, в том числе лабораторные работы |

20,3 | 15,8 | 21,1 | 11,3 | 20,3 | 14,2 | 20,4 | 9,4 |

| 8,0 | 7,6 | 7,9 | 3,6 | 8,6 | 6,1 | 7,5 | 4,7 | |

| Временное строительство | 3,5 | 0,9 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 1,1 | 3,5 | 5,3 |

| Транспортировка | 8,0 | 18,2 | 17,4 | 6,6 | 8,0 | 14,7 | 19,8 | 4,6 |

| Подрядные работы | 20,5 | 0,0 | 2,1 | 5,7 | 20,5 | 0,0 | 1,2 | 2,7 |

| Прочие затраты | 11,4 | 6,5 | 5,8 | 6,9 | 11,4 | 7,6 | 6,4 | 8,7 |

| Доля затрат, не доставляющих новой геологической информации | 24,8 | 27,6 | 28,1 | 18,2 | 24,8 | 24,9 | 30,6 | 17,7 |

_____________________________

Примечание. ГС - полистная и ГГС - групповая первичная геологическая съемка, ГДП - геологическое доизучение ранее заснятых площадей, ГГК - глубинное геологическое картирование.

Для ГСШ-200 комплекс методов достаточно отработан и закреплен инструктивными документами [29 и др.].

Для ГГК-200 и ГМК-200 комплексирование методов часто имеет классическую постановку (с теми или иными упрощениями в соответствии со спецификой условий и изученности района), однако при современном состоянии изученности районов работ и разработки прогнозно-поисковых комплексов во многих случаях она сводится к определению оптимальных сетей и методики наблюдений применительно к условиям конкретного района, и в первую очередь к специфике его полезных ископаемых или полезных ископаемых, определенных геологическим заданием как объект поисков и прогноза.

Задача комплексирования методов при других видах ГСР-200 не имеет классической постановки [3, 4, 19 и др.] как задачи выбора перечня методов, последовательности и методики их применения. Она трансформируется в выборе комплекса методов обработки данных и составляемых картографических материалов [4].

При определении комплекса методов обработки материалов следует ориентироваться на всемерное использование современных компьютерных систем. С этой целью проект должен предусматривать затраты на создание баз и банков первичной информации, учитывая, что ввод информации составляет 55-65 % общих затрат на создание системы обработки (включая приобретение аппаратуры и программного обеспечения). При проектировании следует ориентироваться на использование типовых систем сбора и хранения информации на компьютерных носителях [27 и др.]. Необходимо иметь в виду, что генеральное направление развития систем обработки представляет собой технология географических информационных систем (см. разд. «Информационные технологии»), использование которых должно предусматриваться проектом как неотъемлемая и важнейшая часть методики ГСР-200.

ЭТАП ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Полевые работы представляют собой важнейший этап проведения ГСР-200 -этап проверки всех представлений о геологическом строении, полезных ископаемых и других аспектах изучения территории, полученных в течение подготовительного периода.

Задачи организации полевых работ имеют существенно методическую направленность. Настоящий раздел рассматривает как содержание полевых работ (излагаемое кратко, поскольку подробности— предмет вып.3),.так и вопросы организации полевых работ (излагаемые более подробно). Очевидно, что приведенные рекомендации являются достаточно общими и в большей мере дают лишь основные подходы к решению задач организации полевых работ.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Основное содержание полевых работ при ГСР-200 составляет проверка моделей (гипотез) геологического строения, полезных ископаемых и эколого-геологических условий района, разработанных на этапе подготовительных работ. При всех видах ГСР-200 полевые работы включают в себя:

- изучение горных пород и геологических тел района;

- выяснение морфологии геологических тел и образуемых ими геологических структур;

- установление последовательности образования геологических, тектонических структур (в том числе последовательности деформаций);

- сбор материалов для изучения условий образования геологических тел и структур и проведения (в основном в камеральный период) литолого-фациальных, палеогеографических, палеотектонических, палеовулканических и других реконструкций с целью восстановления истории геологического развития района;

- сбор информации (в том числе применение поисковых методов) для оценки перспектив района и отдельных геологических тел и структур или их сочетаний в отношении обнаружения практически интересных концентраций полезных ископаемых и выделения объектов и площадей для проведения последующих геологоразведочных работ;

- сбор данных для характеристики эколого-геологической обстановки района и прогноза развития эколого-геологической ситуации с проведением необходимых специальных работ;

- составление комплекта полевых карт геологического содержания, определенного геологическим заданием;

- выработку рекомендаций по дальнейшему геологическому изучению района (в том числе для последующих полевых сезонов).

При различных видах ГСР-200 это содержание трансформируется в соответствии со спецификой района и вида ГСР-200, а также в связи с тем, что партии ГСР-200 геологическим заданием могут быть поручены различные специальные исследования (геолого-экологических в объеме рекомендаций ВСЕГИНГЕО по геолого-экологическому картированию, поисковых работ на отдельных перспективных объектах, известных по материалам предшественников или выявленных в процессе ГСР-200, и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Полевые работы включают в себя собственно полевые работы и полевую камеральную обработку материалов. Задачи организации их различны для уровней партии (уровень II) и отдельного исполнителя (уровень I). Основные задачи организации работ на этих двух уровнях приведены в табл. 14. Необходимо учитывать, что влияние результатов решения задач I уровня значительно меньше влияния решений, принятых на II уровне. Это позволяет рассматривать их как независимые и соответственно характеризовать раздельно, начиная с задач П уровня.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ НА УРОВНЕ ПАРТИИ

Организация полевых работ партии преследует цель минимизации затрат труда, времени и средств для достижения конечного результата. Основные задачи организации приведены в табл. 14. Часть из них уже рассмотрена ранее, что позволяет ограничиться лишь задачами 2, 4 и 5—10.

Выбор транспортных средств для перемещения по району ГСР-200 зависит от размеров площади, развития и состояния сетей путей сообщения и рельефа района (табл. 15). Очевидно, что сведения таблицы могут служить только для общей ориентировкой, в конкретных условиях решение этого вопроса в большей мере определяется опытом проведения работ. При проектировании использования автомобильного транспорта следует учитывать характеристики дорог [42, 43 и др.] и соответственно выбирать вид транспорта.

При выборе транспорта необходимо иметь в виду, что в наше время основным видом транспорта следует считать автомобильный. Современная стоимость услуг авиатранспорта резко ограничивает возможности его широкого использования как основного транспортного средства.

Таблица 14

Основные задачи организации ГСР-200 на этапе полевых работ

| № п/п | Содержание задачи | Тип задачи | Период решения | Орган решения |

| УРОВЕНЬ ПАРТИИ ГСР-200 | ||||

| Полевые наблюдения | ||||

| 1 | Определение организационной структуры | Перспективная | 1 раз за время работ | Начальник партии |

| 2 | Выбор транспортных средств для передвижения по району работ | — » — | То же | — » — |

| 3 | Организация снабжения партии | Оперативная | 1 раз в сезон | — » — |

| 4 | Организация связи внутри партии и с экспедицией | — » — | То же | — » — |

| 5 | Организация полевых работ в целом, в том числе составление программы полевых работ | Перспективная | 1 раз в год | Начальник партии (ст. геолог) |

| 6 | Организация полевой камеральной обработки | — » — | 1 раз в сезон | — » — |

| 7 | Выбор опорных участков | — » — | То же | Ст. геолог |

Продолжение таб. 14

| 8 | Выбор мест проходки линий буровых скважин, горных выработок, интерпретационных профилей и т. п. | Оперативная | 2—5 раз в сезон | — » — |

| 9 | Решение об окончании работ на объектах п. 8 | — » — | То же | — » — |

| 10 | Составление плана работ по части площади | Текущая | 1 раз в 5—10 дней | Ст.геолог (нач. отряда) |

| Камеральная обработка | ||||

| 1 | Составление общего плана и определение содержания и методики обработки | Перспективная | 1 раз в год | Начальник партии |

| 2 | Составление плана и определение содержания и методики обработки на текущий сезон | 1 раз в сезон | — » — | |

| 3 | Уточнение содержания и методики обработки в соответствии с новыми данными | Оперативная | 3-5 раз в сезон | Ст. геолог |

| 4 | Составление общего плана и определение содержания и методики обработки | — » — | В зависимости от количества новых данных | Ст.геолог (нач. отряда) |

| 5 | Разработка рекомендаций по результатам работ | — » — | — » — | — » — |

| Уровень исполнителя | ||||

| 1 | Составление программы изучения специальных вопросов | Перспективная | 1 раз в год | |

| 2 | Уточнение программы п.1на сезон | Оперативная | 1 раз в сезон | Исполнитель |

| 3 | Составление плана работы на день или несколько дней | Текущая | 1-5 дней | — » — |

| 4 | Уточнение плана п. 3 | — » — | До нескольких раз в день | — » — |

Возможность использования гужевого транспорта ограничивается его тихоходностью и малым количеством лошадей (сейчас гужевой транспорт даже в густонаселенных аграрных районах представляет собой довольно экзотическое явление). Вьючный и верховой транспорт всех видов рационально использовать в малонаселенных районах. Однако его применение затрудняется необходимостью снабжения лошадей овсом, что требует завоза его предварительно.

Специфический вид имеет задача выбора транспортного средства при ГСШ-200. Выбор типа судна для морских геологосъемочных работ зависит от навигационных условий. Наиболее рационально выбирать его при консультации с опытными моряками.