Раздел 1. ВИДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ МАСШТАБА 1 : 200000

ВИДЫ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ

Геологосъемочные работы масштаба 1:200 000 (ГСР-200) представляют собой сложный комплекс различных работ, предназначенных для изучения геологического строения территории с учетом потребностей народного хозяйства района их проведения и всей страны. Среди этих работ выделяются две группы:

а) ГСР-200, заканчивающиеся подготовкой к изданию Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 (Госгеолкарта-200)-ГС-200, ГГС-200, ГСШ-200, ГК-200 и иногда ГГК-200,

б) ГСР-200, заканчивающиеся отчетом о проведенных работах и лишь иногда входящие в состав работ по подготовке Госгеолкарты-200 - АФГК-200, КСК-200, ГМК-200, ОГК-200 и иногда ГГК-200. В некоторых случаях эти работы, однако, могут входить в состав работ по подготовке Госгеолкарты-200 в сочетании с работами первой группы (см. разд. «Сочетание видов...»).

Геологическая съемка(ГС-200) проводится в районах, где ГСР-200 не проводились и геологическая карта масштаба 1:200 000 отсутствует. В настоящее время ГС-200 практически завершена на территории бывшего СССР (с учетом аэрофотогеологического картирования этого масштаба - табл. 1). По своим задачам и условиям проведения ГС-200 сейчас мало отличается от геологического доизучения ранее заснятых площадей (ГДП) и далее не рассматривается. Проведение ГС-200 формально регулируется инструкцией [13]. Однако, поскольку эта инструкция устарела, проведение ГС-200 ориентируется на основные положения по ГГС-200 [31], а в части организации работ - на положения по ГДП-200 [6]. Это обусловлено тем, что с

В 70—80-х годах широко проводилась групповая геологическая съемка масштаба 1:200 000 (ГГС-200) [31]. Она отличалась от ГС-200, проводившейся в то время на отдельных листах, выполнением геологической съемки сразу на нескольких (первое время до 30) листах. Преимущества групповой организации работ (большие площади, что позволяет более рационально решать геологические вопросы, большие размеры партий и соответственно возможность маневра ресурсами и др.) привели к тому,

Таблица 1

Геологическая изученность (на 1990 г.)

| Страна | Виды ГСР* | |||||

| ГС | АМ | ГР | ГГ | ИГ | ГХ | |

| Масштаб 1:20000 | ||||||

| Азербайджан | 100,0 | 53,2 | 81,0 | - | 26,8 | 21,9 |

| Армения | 100,0 | 75,8 | 100,0 | 39,9 | 76,4 | 91,5 |

| Белоруссия | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 57,9 | 26,4 | - |

| Грузия | 100,0 | - | 99,7 | 28,3 | 18,5 | - |

| Казахстан | 98,2 | 78,9 | 93,4 | 83,1 | 20,8 | 20,2 |

| Кыргызстан | 97,7 | 100,0 | 41,8 | 59,1 | 10,6 | - |

| Россия ( |

82,0 | 95,7 | 80,2 | 26,4 | 10,7 | 14,9 |

| Таджикистан | 100,0 | 62,6 | 29,4 | 38,8 | 33,7 | 89,2 |

| Туркмения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 68,4 | 10,3 | - |

| Узбекистан | 99,9 | 96,3 | 90,9 | 87,1 | 10,4 | 3,6 |

| Украина | 100,0 | 60,1 | 39,1 | 87,4 | 6,8 | 21,4 |

| Масштаб 1: 50 000 | ||||||

| Азербайджан | 45,3 | 62,1 | 83,6 | 52,1 | 43,4 | 36,1 |

| Армения | 93,8 | 84,2 | 44,6 | 45,9 | 10,2 | 11,8 |

| Белоруссия | 4,8 | 69,4 | 32,2 | 0,6 | 0,6 | - |

| Грузия | 96,0 | 100,0 | 7,2 | 52,5 | 56,1 | 15,3 |

| Казахстан | 42,8 | 32,1 | 42,9 | 8,1 | 7,4 | 35,9 |

| Кыргызстан | 58,2 | 41,7 | 3,0 | 18,3 | 4,5 | - |

| Молдова | 17,1 | 98,8 | 38,1 | 61,9 | 63,6 | - |

| Россия ( |

22,3 | 65,1 | 15,0 | 3,0 | 2,7 | 7,9 |

| Таджикистан | 44,6 | 5,2 | 12,7 | 3,2 | 0,7 | - |

| Туркмения | 8,7 | 30,5 | 9,1 | 18,0 | 18,4 | - |

| Узбекистан | 29,8 | 13,5 | 16,2 | 2,1 | 1,6 | 18,4 |

| Украина | 44,6 | 66,3 | 59,9 | 6,4 | 2,5 | 14,9 |

___________________

* ГС — геологические, АМ — аэромагнитные, ГР — гравиметрические, ГГ — гидрогеологические, ИГ — инженерно-геологические, ГХ — геохимические.

что групповая организация работ на блоках листов быстро оттеснила на второй план проведение ГС-200 по одиночным листам. Одновременно неоправданный «гигантизм» в проведении ГГС-200 показал свою несостоятельность. В результате ГС-200 на отдельных листах в наше время проводится в достаточно редких случаях, а обычной стала ГС-200 на блоках в 2—5 листов. Таким образом, грань между ГС-200 и ГГС-200 стерлась, а ГГС-200 как отдельный вид работ исчезла.

Геологическое доизучениеранее заснятых площадей (ГДП-200) в настоящее время стало основным видом ГСР-200. Назначение ГДП-200 - создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1: 200 000 новой серии (Госгеолкарта-200) как многофункциональной комплексной геологической основы среднесрочного планирования рационального природопользования (развитие минерально-сырьевой базы и геологоразведочных работ, выяснение эколого-геологической обстановки и планирование природоохранных мероприятий, рациональное размещение строительства, землеустроительные работы, решение вопросов мелиорации земель, водоснабжения и др.). Создание комплексной геологической основы представляет обязательные полный сбор и обобщение всех имеющихся по району работ материалов и дополнение их необходимыми для решения задач ГДП-200 новыми наблюдениями на основе решения следующих основных задач:

1. Анализ, обобщение И комплексная интерпретация информации, полученной при ранее проведенных геологосъемочных и других региональных исследованиях (геофизических, геохимических, аэрокосмических и т. п.), поисковых, разведочных, тематических и научно-исследовательских работах.

2. Уточнение, а в необходимых случаях и пересмотр существующих представлений о геологическом строении (в том числе глубинном) и геологической истории развития района с позиций изученности района и современных геологических теорий.

3. Создание (при наличии необходимых материалов) моделей глубинного геологического строения района или отдельных его частей (рудных районов, сфер воздействия крупных технических сооружений и т. п.) с составлением различного рода графических материалов (серии карт-срезов по горизонтальным или стратиграфическим уровням, серии глубинных профилей, блок-диаграмм и т. п.).

4. Анализ закономерностей размещения полезных ископаемых (в том числе с учетом информации о глубинном строении района), конструктивное критическое рассмотрение имеющихся представлений о перспективах района в отношений открытия новых месторождений полезных ископаемых, оценка перспектив района в отношении выявления новых видов минерального сырья и новых типов месторождений уже известных видов, оценка прогнозных ресурсов полезных ископаемых (по крайней мере, в отношении тех из них, для которых выявлена возможность обнаружения месторождений) на основе новых данных о геологическом строении и истории геологического развития района.

5. Выяснение эколого-геологических условий района, выявление потенциально опасных для обитания и деятельности человека геологических процессов и явлений, предварительное выяснение степени нарушенности геологической среды и ее загрязнения вредными веществами и, при возможности, предварительная оценка степени напряженности эколого-геологической обстановки и прогноз ее возможного развития.

6. Разработка рекомендаций для геологических исследований (в том числе более детальных геологосъемочных), геологоразведочных и эколого-геологических работ.

7. Подготовка к изданию комплекта Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 (новая серия).

Обычно ГДП-200 ставится в одноярусных районах (см. разд. «Условия проведения...»), однако в платформенных районах иногда в его задачи входит изучение глубоко залегающих частей осадочного покрова, и тогда ГДП-200 сближается с ГГК-200.

Проведение ГДП-200 регулируется в настоящее время временным положением [6], а содержание конечных результатов определяется действующими инструктивными документами по составлению и подготовке к изданию Госгеолкарты-200.

Глубинное геологическое картирование(ГГК-200) представляет собою аналог ГС-200, проводимый для изучения геологического строения погребенных структурно-вещественных комплексов в двух и трехъярусных районах (см. разд. «Условия проведения...») с целью выявления закономерностей размещения и оценки перспектив обнаружения месторождений полезных ископаемых, находящихся в комплексах пород, погребенных под покровом дальнеприносных образований, и определения их прогнозных ресурсов. Таким образом, задачи ГГК-200 близки к задачам ГДП-200, за исключением эколого-геологических задач, которые могут не включаться в ГГК-200,

В платформенных районах, когда объектом изучения является пологозалегающий осадочный комплекс, вместо ГГК-200 может проводиться и ГДП-200 с решением задач изучения покрова на определенную геологическим заданием глубину.

ГГК 200 проводится в хорошо освоенных районах, для которых перспективность в отношении полезных ископаемых установлена при ранее проведенных работах и где они могут быть объектом эксплуатации с учетом совершенствования горнодобывающих технологий в течение ближайших 25—30 лет.

ГГК-200 проводится самостоятельно или совмещается с ГДП-200 при необходимости обновления комплекта Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 для поверхности.

Проведение ГГК регулируется основными положениями [30], но для ГГК-200 разрабатываются специальные требования, которые определят и современные требования к конечным результатам.

Геологическая съемка шельфамасштаба 1:200 000 (ГСШ-200) представляет вид ГСР-200, проводимый на шельфе в пределах зоны, определенной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля

В состав ГСШ-200 входят:

— изучение геологического строения площади ГСШ-200 с выделением, изучением и прослеживанием геологических тел и выяснением образуемой ими тектонической структуры, определением возраста и происхождения геологических тел и структур;

— выявление полезных ископаемых и изучение закономерностей их размещения с оценкой прогнозных ресурсов и в случаях, указанных геологическим заданием, запасов определенных видов полезных ископаемых;

— изучение рельефа морского дна с его морфометрической характеристикой и выяснением генезиса и возраста форм рельефа;

— определение инженерно-геологических, гидрогеологических, динамических и других характеристик геологических образований района.

Для проведения ГСШ-200 разработаны специальные классификации условий проведения, учитывающие специфику проведения ГСР (см. разд. «Условия проведения…»).

Подготовка к изданиюГосгеолкарты-200 (ГК-200) представляет собой самостоятельный вид работ в случае составления Госгеолкарты-200 без проведения полевых исследований на основе обобщения имеющихся материалов [6]. Её назначением является подготовка комплекта Госгеолкарты-200 в соответствии с инструктивными документами [6]. Постановка ГК-200 регулируется положениями [6]. Основными задачами, которые решаются при ГК-200, являются:

1. Уточнение или пересмотр существующих представлений о геологическом строении района и его геологической истории с позиций современных знаний о геологии ^района и теоретических представлений путем обобщения и комплексной интерпретации материалов всех ранее проведенных региональных исследований (геологических, геофизических, геохимических, аэрокосмических и т. п.) и научно-исследовательских работ.

2. Анализ закономерностей размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района в отношении полезных ископаемых на основе обобщения информации ранее проведенных региональных исследований и материалов поисковых, разведочных, тематических и других работ. Особое внимание уделяется прогнозу новых для района видов сырья и новых типов месторождений, ранее выявленных ископаемых, критическому рассмотрению существующих оценок прогнозных ресурсов ранее установленных полезных ископаемых и, в случае необходимости, их уточнению, а также оценке ресурсов прогнозируемых полезных ископаемых.

4. Сбор и обобщение материалов по эколого-геологическим условиям района, выявление по материалам ранее проведенных исследований и аэрокосмическим данным проявлений опасных геологических процессов и нарушений и загрязнений геологической среды, угрожающих обитанию и деятельности человека, при возможности районирование по условиям обитания и деятельности человека и прогноз развития нарушений и загрязнений геологической среды при антропогенных воздействиях.

5. Подготовка к изданию комплекта Государственной геологической карты (новая серия).

Аэрофотогеологическое картированиемасштаба 1 : 200 000 (АФГК-200) представляет вид ГСР-200, проводимый преимущественно на основе использования аэрокосмических материалов. АФГК-200 широко проводилось в 70-е годы, когда его назначением являлось получение в короткие сроки при минимальных затратах геологической карты и прогнозирование полезных ископаемых в отдаленных малоосвоенных районах для выбора площадей; требующих более детального опоискования, геологического, геохимического или геофизического изучения. Основными территориями проведения АФГК-200 являются районы простого геологического строения с неясными перспективами в отношении полезных ископаемых, в связи с чем проведение полного комплекса ГСР-200 нецелесообразно до более четкого выяснения потребности в них. Соответственно, проведение АФГК-200 - не препятствие для последующей постановки ГС-200 в полном объеме. С помощью АФГК-200 в 70-е годы были составлены комплекты карт масштаба 1:200 000 на малоосвоенные районы с широким развитием покрова четвертичных отложений. В этот период объемы АФГК-200 составляли 800-1700 тыс. кв. км в пятилетие. С

АФГК-200 может рассматриваться и как составление сводных и обзорных карт геологического содержания с целью предварительного обобщения и увязки имеющихся материалов и получения актуализированной (обновленной) геологической основы для более рационального планирования размещения различных видов ГСР-200 (в том числе и ГДП-200), составления сводных специальных карт (тектонических, формационных и др.). В ряде случаев подобная последовательность вполне рациональна.

Проведение АФГК-200 регулируется основными положениями [31].

Геолого-минералогическое картированиемасштаба 1: 200 000 (ГМК-200) представляет, собой вид ГСР-200, направленный на выявление перспектив территории в отношении определенной формации месторождений полезных ископаемых, узкого круга близких формаций или определенного геолого-промышленного типа с составлением специальных прогнозных и минерагенических карт масштаба 1 : 200 000 и оценкой прогнозных ресурсов, определенных геологическим заданием видов минерального сырья. Введение ГМК-200 обосновывалось недостаточной эффективностью ГСР-200 в оценке перспектив района в отношении полезных ископаемых, обоснованности выделения площадей для более детальных работ, полноты изучения проявлений полезных ископаемых и установления характеристик ожидаемых месторождений. Во многих случаях, как показал опыт, проведение ГМК-200 действительно дает хорошие результаты.

В связи с новизной ГМК-200 представим некоторые данные об опыте их проведения. Они позволяют уточнить ранее установленные и выявить новые закономерности размещения полезных ископаемых, обнаружить новые проявления полезных ископаемых и продуктивные (рудные) поля, оценить их ресурсы, а также уточнить ранее сделанные оценки прогнозных ресурсов. Уже законченные работы по ГМК-200 характеризуются значительным разнообразием организационных и экономических показателей: площадь колеблется от 8,3 до 66,5 тыс. кв. км, количество изучаемых и прогнозируемых видов полезных ископаемых - от 1 (иногда даже принадлежащего к одной рудной формации) до 4, стоимость (в ценах

Возможно, ГМК-200 в будущем превратится в особый вид региональных поисковых работ, постановка которых будет зависеть от планов создания новых территориально-промышленных комплексов и потребностей конкретных районов в увеличении ресурсов минерального сырья.

Проведение ГМК-200 регламентируется положениями [28].

Космоструктурное картированиемасштаба 1: 200 000 (КСК-200) представляет собой аналог ГМК-200 для нефтегазоносных областей. Оно также рассчитано на преимущественное использование аэрокосмических материалов и целенаправленную интерпретацию имеющейся геологической (в широком смысле) информации при ограниченном объеме полевых работ (в том числе геохимических, геофизических, горных, буровых и др.).

Цель КСК-200 - выделение в пределах нефтегазоносных зон и областей первоочередных площадей для постановки и рационального размещения геофизических и буровых работ. Объектами КСК-200 являются площади размером до 15 тыс. кв. км. В процессе КСК-200 решаются такие задачи, как расшифровка деформаций верхней части осадочного покрова, установление коррелятивных связей строения верхних горизонтов осадочного покрова со структурой его нижней части, детализация строения структур второго порядка с прогнозом локальных нефтегазоносных структур, выявление и оценка факторов, благоприятствующих формированию и сохранению залежей нефти и газа. Проведение КСК-200 регламентируется положениями [32].

Объемное геологическое картированиемасштаба 1 : 200 000 (ОГК-200) — вид региональных исследований, направленных на изучение рудоконтролирующих объектов в трехмерном пространстве верхних частей земной коры до глубины 10—15 км и прогнозирование в изученном пространстве невскрытых месторождений полезных ископаемых с представлением полученных результатов в виде объемных моделей (в том числе в картографической форме разрезов, блок-диаграмм и пр.). ОГК-200 проводится в горнодобывающих и реже перспективных районах в случае необходимости прогноза полезных ископаемых на глубинах, не изученных другими видами ГСР-200 и ГСР-50. ОГК-200 выполняется самостоятельно или в комплексе с другими видами ГСР-200 или ГСР-50 и регламентируется специальными положениями [И].

Перечисленные виды ГСР-200 сочетаются различным образом в зависимости от условий и задач изучения района (см. разд. «Сочетания видов...»).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГСР-200 проводятся в различных геологических, экономико-геологических и экономико-географических условиях. Разные сочетания этих условий существенно влияют на задачи ГСР-200, их соотношение с поисками и прогнозом полезных ископаемых, содержание и детальность изучения эколого-геологических обстановок, на глубину изучения района и ряд других методических и управленческих решений.

Геологические условияотражают степень дислоцированности и метаморфизованности коренных пород и сочетание пород различной степени дислоцированности и метаморфизованности в пределах изучаемого объема. По признакам дислоцированности и метаморфизованности пород выделяются недислоцированные и дислоцированные комплексы, по степени метаморфизованности - рыхлые, литифицированные и метаморфизованные. Учет этих признаков позволяет выделить различные комплексы пород [4, 6, 14, 15, 29, 33, 40, 42-44 и др.].

На суше выделяются следующие комплексы (в скобках указаны используемые в дальнейшем сокращения):

— четвертичный комплекс (Ч) — рыхлые недислоцированные осадочные отложения четвертичного и плиоцен-четвертичного возраста, учитываемые как отдельный комплекс только в тех случаях, когда они сложены дальнеприносными отложениями, которые не позволяют по наблюдениям на поверхности установить состав и строение подстилающих коренных пород с необходимой надежностью и детальностью;

— покровный осадочный комплекс (По) - в той или иной степени литифицированные слабо и умеренно дислоцированные осадочные отложения, характеризующиеся залеганием под углами до 30° при простых открытых формах складчатости и небольшом количестве разрывных нарушений преимущественно вертикального падения с вертикальными перемещениями ограниченной амплитуды;

— покровный вулканогенный комплекс (Пв) — слабо и умеренно дислоцированные вулканогенные покровы и прорывающие плутонические и субвулканические тела; контактовые поверхности геологических тел имеют залегание от субгоризонтального до вертикального при углах залегания контактов до 30°; иногда имеется значительное количество преимущественно крутопадающих разрывов с вертикальными смешениями различной амплитуды, не превышающей нескольких километров;

складчатый комплекс (Со) — сильно литифицированные и сильно дислоцированные осадочные и осадочно-вулканогенные образования и прорывающие их магматические тела; ориентировка стратиграфических и разрывных контактов разнообразна при преобладании субвертикальных или опрокинутых залеганий; разрывы многочисленны и разнообразны по морфологии, перемещения по разрывам значительны; иногда строение блоковое с распространением блоков на всю или значительную часть мощности земной коры и различной истории развития каждого блока; в целом характерна выдержанность геологических тел и структур по простиранию при быстрой смене в поперечном направлении;

— складчато-метаморфический комплекс (См) - сильно метаморфизованные и сильно дислоцированные преимущественно окембринские образования с разнообразной ориентировкой всех границ, иногда с четко выраженным купольным строением, отсутствием явной стратификации и сложными соотношениями магматических и метаморфических пород.

Перечисленные комплексы могут по-разному сочетаться в разрезе земной коры в пределах экономически целесообразной глубины изучения района (см. далее), что позволяет выделять районы разной ярусности с последовательно уменьшающейся доступностью от поверхности ярусов к глубинным (сочетание индексов соответствует последовательности комплексов в разрезе коры):

— одноярусные районы типов Ч, По, Пв, Со, См — в пределах заданной глубины изучения находятся только комплексы, выходящие на поверхность и обозначенные соответствующим индексом;

— двухъярусные районы типов ЧПо, ЧПв, ЧСо, ЧСм, ПоПв, ПвПо, ПоСо, ПоСм, ПвСо, ПвСм — в пределах глубины изучения находятся сочетания комплексов, соответствующие последовательности индексов;

— многоярусные районы типов ЧПоСо, ЧПвСо, ПоПвСо, ПвПоСо, ЧПоСм, ЧПвСм, ПоПвСм, ЧПоПвСо, ЧПвПоСм— в пределах глубины изучения находятся сочетания комплексов, соответствующие последовательности индексов.

Реальные районы проведения ГСР-200 могут представлять собой комбинации участков, относящихся к разным типам.

Для районов континентального шельфа, являющихся объектами ГСШ-200, разработана близкая классификация (29 и др.):

— четвертичный ярус (Ч) — недислоцированные осадочные отложения, в том числе и донные осадки, несогласно перекрывающие дочетвертичные образования; иногда в ярус включаются и плиоценовые отложения;

— покровный ярус (П) — недислоцированные или слабодислоцированные осадочные дочетвертичные (иногда доплиоценовые) породы областей завершенной складчатости, молодых и древних платформ; в состав яруса включаются также недислоцированные или слабодислоцированные вулканогенно-осадочные и вулканогенные образования платформ и областей завершенной складчатости;

— складчатый ярус (С) — дислоцированные осадочные, вулканогенно-осадочные и метаморфические породы и прорывающие их интрузивные тела.

Эта классификация дополняется специальной классификацией доступности изучаемых образований для непосредственного наблюдения, определяемой мощностью и распространением ярусов Ч и П в пределах изучаемой акватории:

1. Полностью открытый шельф — все типы рыхлых и дочетвертичных осадочных покровов имеют несущественное развитие, а на поверхности дна обнажены складчатые комплексы, что обусловливает обязательное их картографирование.

2. Частично открытый шельф — так или иначе фиксируются все характеристики открытого шельфа, но при этом близко к поверхности дна (вплоть до обнажения на его поверхности) залегают осадочные и вулканогенные породы складчатого комплекса.

3. Частично открытый шельф с фрагментарным развитием современных донных отложений и четвертичных осадков — на поверхности дна часто обнажаются породы покровного яруса.

4. Частично закрытый шельф с более широко развитыми донными осадками и четвертичными отложениями переменной мощности — покровный ярус имеет большую мощность и лишь иногда обнажается на поверхности дна.

5. Частично закрытый шельф со сплошным мощным покровом рыхлых четвертичных (плиоцен-четвертичных) отложений, местами перекрытых современными донными осадками.

6. Закрытый шельф — практически сплошной покров современных донных отложений мощностью более

Экономико-геологические условиявключают в себя глубину изучения района (фактор, отражающий влияние экономических условий), сложность геологического строения, гидрогеологических, инженерно-геологических, геоморфологических и ландшафтных условий, сложность изучаемых геологических объектов и степень дешифрируемости материалов аэрокосмических съемок (факторы, влияющие на величину необходимых затрат труда при проведении работ) и степень геологической изученности (фактор, влияющий на общее построение и соотношение камеральных и полевых работ).

Глубина изучения [4, 6] связана с возможностью изучения геологического строения, оценки перспектив полезных ископаемых и выяснения эколого-геологической ситуации лишь в пределах некоторого ограниченного объема, из которого полезные ископаемые можно рентабельно добывать или в пределах которого влияют инженерные сооружения. Геологическое строение, перспективы в отношении возможности обнаружения полезных ископаемых, эколого-геологические условия могут быть изучены в результате непосредственных наблюдений или интерпретации наблюдений на поверхности, геофизических, геохимических и других материалов. В связи с этим рационально различать (рис. 1):

— глубину непосредственного изучения — глубину непосредственного наблюдения пород и структур в эрозионном врезе, буровых скважинах и т. п.;

— глубину экстраполяции — она зависит от детальности имеющихся материалов, степени контрастности геологических объектов в геофизических полях, проявленности объектов в геохимических полях и т. п., а также от смелости интерпретатора и его уверенности в надежности распространения информации на глубину.

Геологическое задание может определять только глубину непосредственного изучения, поскольку она может быть обеспечена бурением и другими техническими средствами и зависит от ресурсов, предоставленных исполнителю. Глубина непосредственного изучения в соответствии с принципом последовательных приближений различна для всей площади и отдельных участков в ее пределах - наибольшей она будет в первую очередь на участках, перспективных в отношении полезных ископаемых, представляющих определенный интерес для оценки эколого-геологических условий, и т. п.

Глубина непосредственного изучения зависит также от глубины эрозионного вреза (рис. 1) - в горных районах дна во многих случаях достигается без применения технических средств, только за счет изучения разных гипсометрических уровней. Это позволяет различать при ее определении районы с малыми и районы с большими эрозионными врезами, т. е. районы слабо и сильно расчлененного рельефа.

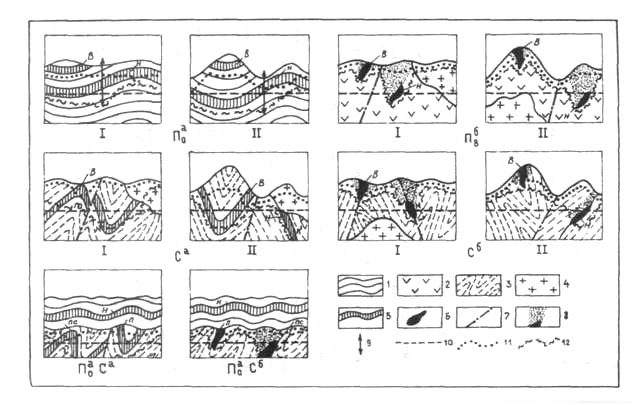

Рис. 1. Схема соотношения глубины непосредственного изучения и глубины экстраполяций в районах различного типа. Обозначение типов районов см. в тексте.

Обозначения у индекса типа района: а – стратифицированные месторождения, б – месторождения с секущими телами; I– малая и II– большая глубина эрозийного вреза.

Положение продуктивных образований и месторождений относительно эрозионного вреза: в – вскрытые, с – скрытые, n– погребенные, nc– погребенные скрытые.

1 – покровный осадочный комплекс, 2 – покровный вулканогенный комплекс, 3 – складчатый комплекс, 4 – интрузивы в складчатом и вулканогенном комплексах, 5 – продуктивные толщи, 6 – секущиеся месторождения, 7 – тектонические разрывы, 8 – ореолы измененных пород секущих месторождений, 9 – буровые скважины, 10 – предельная экономически рентабельная глубина эксплуатации, 11 – глубина непосредственного изучения, 12 – глубина экстраполяции.

В хорошо освоенных районах глубина непосредственного изучения определяется реальными глубинами разведки и эксплуатации, которые для ГСР-200 имеют значение для ориентировки при выборе глубины оценки перспектив полезных ископаемых, поскольку реальные возможности изучения даже отдельных участков до таких глубин при ГСР-200, как правило, отсутствуют. Исключение составляют:

1. Изучение погребенных образований в процессе ГГК-200, когда поверхность фундамента может залегать на глубине до

2. Проведение ОГК-200, для которого также может предусматриваться проходка достаточно глубоких скважин.

Для этих случаев определение глубины непосредственного изучения всего района в геологическом задании обязательно.

В одноярусных районах глубину непосредственного изучения рационально определять геологическим заданием только для перспективных участков в складчатых районах и осадочного покрова платформенных районов. Для складчатых районов определение глубины непосредственного изучения на всей площади нерационально, поскольку вертикальный размах структур в них, как правило, значительно больше возможностей партии ГСР-200.

Другие экономико-геологические условия проведения ГСР-200 включают в себя сложность геологического строения коренных и рыхлых четвертичных образований, сложность геоморфологических, ландшафтных, гидрогеологических и инженерно-геологических условий, сложность геологических объектов для изучения, степень обнаженности района и степень дешифрируемости МАКС. Они весьма подробно классифицируются в справочниках [42, 43].

Для акваторий - объектов ГСШ-200 [29] - имеются специальные классификации сложности геологического строения, сейсмогеологических и геоморфологических условий, сложности дешифрирования МАКС и сонарограмм.

Степень геологической изученности (табл. 1) имеет очень большое влияние на проведение ГСР-200 и составление Госгеол-карты-200 новой серии. Классификации по степени изученности для проведения ГСР и поисковых работ приведены в справочниках [42, 43]. В дальнейшем используется более простое разделение:

— районы хорошо изученные и опоискованные - на большей части района проведены ГСР масштаба 1 : 50000 достаточно удовлетворительного качества с полным комплексом геофизических и геохимических работ; выходящие на поверхность месторождения полезных ископаемых традиционного, (хорошо изученного) типа практически все выявлены и многие из них эксплуатируются; на весь район или большую его часть (не менее 75 %) имеются карты гравитационного поля масштаба 1 : 200 000 (а на отдельные части площади масштаба 1 : 50 000) и магнитного поля масштаба 1 : 50 000 (в платформенных районах – 1:200 000) современного качества; для платформенных районов типа По имеется не менее 3 профилей сейсморазведки через всю площадь;

— районы среднеизученные и среднеопоискованные— ГСР масштаба 1 : 50.000. имеются на значительную часть но они проведены давно, схемы расчленение образование значительно устарели; более чем на 50 % устарели материалы геохимических поисков по чувствительности анализов и кругу изучаемых компонентов; большая часть выявленных ранее перспективных участков детально опоискована и оценена, но могут быть невыявленные, выходящие на поверхность месторождения полезных ископаемых традиционного типа; имеются карты гравитационного поля масштаба 1 : 200 000 и на значительную часть территории магнитного поля масштаба 1 : 50 000 (в платформенных районах масштаба 1 : 200 000 современного качества); в платформенных районах типа По имеется по крайней мере один профиль сейсморазведки;

— районы малоизученные и плохо опоискованные - ГСР. масштаба 1 : 50 000 проведены на ограниченной (менее 25 %) части или безнадежно устарели; перспективные в отношении полезных ископаемых участки детально опоискованы лишь частично, выходящие на поверхность месторождения традиционных полезных ископаемых выявлены не полностью; имеются карты гравитационного поля масштаба 1 : 200 000 на часть площади, карты магнитного поля имеют масштаб 1 : 200 000 и не соответствуют современным требованиям; материалы геохимических поисков устарели или поиски не проводились; в платформенных районах отсутствует сейсморазведка.

Физико-географические условиявключают в себя три основных показателя: климатические условия, наличие многолетней мерзлоты и проходимость для пешего передвижения в маршрутах, а для акваторий - глубинность бассейна.

Климатические условия для зимних месяцев характеризуются поправочными коэффициентами к нормам выработки на горных и буровых работах, которые учитывают стесненность теплой одеждой, понижение видимости, неблагоприятные погодные условия (ветер, снегопад, туман, обледенение обуви, одежды, инструмента и др.)- По этим показателям выделено [44] 7 климатических зон:

| зоны | Поправочные коэффициенты по месяцам | |||||

| X | XI | XII | I-II | III | IV | |

| 1 | 0,95 | |||||

| 2 | 0,944 | 0,92 | 0,95 | |||

| 3 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,92 | ||

| 4 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | ||

| 5 | 0,91 | 0,89 | 0,85 | 0,89 | ||

| 6 | 0,93 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,93 |

| 7 | В зависимости от температуры воздуха 0,91-0,67 | |||||

Климатические условия зимних месяцев имеют значение в основном для видов ГСР-200, сопровождающихся буровыми работами в зимний период.

Специальные поправочные коэффициенты к нормам затраты труда имеются и для проведения работ в горных условиях [42]:

Абс. высота, м: 2300—3000; 3000—3500; 3500—4000; более 4000. Коэф.: 1,10; 1,17; 1,25; 1,33 соответственно.

Климатические условия остальных сезонов оказывают большое влияние на проведение полевых работ. Достаточно указать, что в районах с сильными весенними ветрами, в пустынных районах с жаркими летними месяцами, в муссонных районах с дождливыми летними месяцами и т. п. полевые работы с лагерным базированием проводить сложно, а часто и нецелесообразно (таковы летние месяцы в пустынях). К сожалению, нормативные документы мало учитывают эти особенности проведения ГСР, однако влияние климатически неблагоприятных периодов необходимо иметь в виду при организации полевых работ.

При проведении съемки в морских условиях (ГСШ-200) климатические условия отражены в классификации гидрометеорологических и навигационных обстановок, а также классификации по степени ледовитости бассейна [29],также имеющих значение для навигации и организации бурения с поверхности льда.

Многолетняя мерзлота оказывает наибольшее влияние на проведение горных работ и применение геохимических поисков. В районах островной мерзлоты, а также в ряде горных районов, где мерзлые грунты сохраняются до середины лета и даже позднее, степень ее распространения должна учитываться на основании данных по конкретному району работ.

Проходимость местности при пеших маршрутах классифицируется нормативными документами по ряду параметров [42, 43].

Для акваторий [29] аналогом проходимости является глубина бассейна. В этом отношении в пределах акватории отделяется полоса мелководья с глубинами 8—10 м, в пределах которой невозможна работа судов, и необходимо использовать маломерные плавучие средства (катера и лодки) или амфибии.

Экономико-географические условия[3—5] имеют большое значение для определения значимости прогнозируемых перспективных в отношении полезных ископаемых объектов. Они играют роль и для определения объема и необходимости, специальных эколого-геологических исследований.

Эти условия при самой общей их характеристике включают в себя а) наличие горнодобывающих предприятий в районах с развитой добычей полезных ископаемых и/или наличие промышленных предприятий — источников загрязнений; б) наличие таких элементов хозяйственной инфраструктуры как пути сообщения, источники энергии (обеспеченность электроэнергией, горючим и т. п.) и др.; в) населенность района и/или наличие крупных городов и городских агломераций и г) обеспеченность энергией в виде систем электроснабжения, нефте- и газопроводов и др. При использовании этих признаков следует иметь в виду, что предприятия, города, пути сообщения и др. имеют зону влияния, в пределах которой легче освоение месторождений и снижаются требования к их размерам и другим параметрам, но увеличивается значимость работ по выяснению эколого-геологических обстановок. Величина этой зоны зависит от степени населенности района и может быть принятой в следующих размерах:

— плотность сельского населения более 10 чел./кв. км, городов много — радиус или ширина зоны влияния 100—150 км;

— плотность сельского населения 1 —10 чел./кв. км, города немногочисленны — до

— плотность сельского населения менее 1 чел./кв. км, городов нет — до

При районировании устанавливаются три градации экономико-географических условий по следующим критериям:

— хорошо освоенные районы — наличие промышленности, путей сообщения и энергоснабжения при высокой плотности населения либо высокая плотность населения и наличие путей сообщения и энергоснабжения при отсутствии промышленности;

Таблица 2

Классификация районов по степени благоприятности экономико-географических условий

| Факторы | Благоприятность | ||||||||

| высокая | средняя | малая | |||||||

| Зоны влияния промышленности | + | + | + | - | + | + | - | - | - |

| Зоны влияния путей сообщения | + | + | + | + | - | - | - | - | - |

| Плотность сельского населения | - | - | - | - | - | - | + | - | - |

| более 25 чел./кв. км | + | - | - | + | - | - | - | - | - |

| 10-25 –«– | - | + | - | - | + | - | - | - | - |

| 1-9 –«– | - | - | + | - | - | + | + | + | - |

| Менее –«– | - | - | - | - | - | - | - | - | + |

| Города многочисленны | + | + | - | + | + | - | - | - | - |

| Города малочисленны или их нет | - | - | + | - | - | + | + | + | + |

— освоенные районы — присутствие одного из трех факторов;

— малоосвоенные районы — отсутствие промышленности и путей сообщения при малой плотности населения.

Дополнительное разделение может быть сделано при более дробном учете плотности сельского населения.

Классификация экономико-географических условий на этой основе приведена в табл. 2.

При оценке практической значимости перспективных в отношении полезных ископаемых объектов (предполагаемых месторождений, проявлений и т. п.) экономико-географические условия оказывают весьма существенное влияние на определение требований к минеральному сырью (содержание полезных компонентов и др.). Это влияние может быть выражено в количественной форме как поправочные коэффициенты к требованиям в стандартизированных условиях. Такие коэффициенты различны для разных полезных ископаемых, а для ряда ископаемых имеют даже картографическое выражение в виде карт изолиний значений коэффициентов. Однако наибольшее значение эти показатели имеют при оценке объектов по результатам поисковых работ на перспективных участках, в связи, с чем они здесь не приводятся. Эти сведения могут быть получены в территориальных геологических организациях.