ГЛABA 4. ОПРОБОВАНИЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

При разведке золоторудных месторождений применяются три основных типа опробования — геологическое, специальное и технологическое. Они отличаются по своему назначению, методике проведения работ, количеству отбираемых проб и методам их исследования.

4.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ

Геологическое опробование — одна из главных операций геологоразведочнык работ. При разведке золоторудных месторождений она становится наиболее ответственной в связи с относительно низкими содержаниями золота в рудах, неравномерным его распределением, размером золотин, встречающихся часто в одной и той же руде, а также высокой ковкостью золота, обусловливающей его плохую измельчаемость при дроблении материала.

Сущность геологического опробования заключается в отборе, обработке и анализе материала проб с целью получения представительных данных о среднем содержании полезных и вредных компонентов в определенном объеме недр — месторождении или отдельном рудном теле, участкe, блоке. Основу этих данных составляет геологическое опробование, т.е. система проб, размещенных в соответствующем объеме. Геологическое опробование проводится на всех стадиях геологоразведочного процесса, начиная от стадии поисковых работ и кончая эксплуационной разведкой. Основные его задачи: изучение вещественного состава руд в коренном залегании, определение количества полезных и вредных компонентов, заключенных в рудах, выявление характера "Определения этих компонентов по простиранию, падению и мощности тел. На основе данных опробования устанавливаются границы рудных тел, контуры промышленного оруденения, и в конечном итоге осуществляется подсчет запасов основных и попутных компонентов. Данные геологического опробования при разведке — это основной источник, информации о концентрации и особенностях пространственного распределения изучаемых компонентов. Они служат основой геометризации при расчете запасов. Вопросы опробования при эксплуатационной разведке в настоящей работе не рассматриваются.

В связи с различием задач, стоящих перед каждой стадией геологоразведочных работ, меняются и задачи опробовани, а также требования, предъявляемые к нему. На стадии поисково-оценочных работ опробование носит в основном выборочный характер и состоит из отбора проб в естественных обнажениях и отдельных канавах, шурфах и скважинах вскрывающих золотое оруденения. По результатам опробования устанавливаются наличие золота и его примерные содержания в рудопроявлениях и рудных телах, на основе которых определяются приблизительные размеры рудных тел в плане и предварительно изучается вещественный состав руд.

На стадии предварительной разведки систематически опробуются все без исключения горные выработки и скважины. Это позволяет выделить интервалы с промышленным содержанием золота и других компонентов, предварительно установить сорта руд и закономерности их пространственного размещения, наметить места отбора малых технологических проб и провести качественную оценку отдельных богатых рудных тел. Основываясь на данных опробования предварительной разведки разрабатываются временные кондиции и подсчитываются запасы.

На стадии детальной разведки систематическое опробование продолжается. Опробуются все горные выработки и скважины в интервалах с промышленным золотым оруденением; интервалы, заведомо не содержащие оруденения, как правило, опробуются выборочно. Основные задачи опробования этого периода следующие: установление вещественного состава руд и характера распределения золота и попутных компонентов: изучение пространственного размещения промышленных сортов руд: выбор места отбора больших технологических проб для промышленных испытаний. На основе данных детальной разведки подсчитываются запасы руды и металла с учетом утвержденных кондиций и предполагаемого способа отработки месторождения.

В решении задач, поставленных перед рассмотренными стадиями геологоразведочных работ, ведущая роль принадлежит геологическому опробованию, методика проведения которого тесно связана с методикой и системами разведки золоторудных месторождений. Ввиду значительного объема опробования, проводимого при разведке, и большого значения получаемых при этом результатов, рекомендуется уже в начальный период разведочных работ проводить экспериментальные исследования по выбору наиболее надежных, рациональных и производительных способов отбора проб. При этом следует исходить из того что ошибки опробования влияют не только на определение качественной и количественной характеристики руд правильное оконтуоивание промышленного оруденения и точность подсчета запасов, но и в значительной мере определяют общую геолого-экономическую эффективность результатов разведочных работ.

Поэтому геолого-экономическое значение опробования должно рассматриваться, в первую очередь, с точки зрения наиболее надежного оконтуривания рудных тел, выявления особенностей их морфологии и точного положения в пространстве, оценки качества и количества руд и характера распределения в них золота, т. е. материалов, служащих основой подсчета запасов и в значительной мере способствующих эффективной отработке месторождения, сокращению потерь и разубожииаиня промышленных руд. Снижение расходов на опробование не является определяющим экономическим фактором, если принять во внимание соотношение затрат на проходку разведочных выработок, бурение и затраты на само опробование.

При геологическом опробовании необходимо соблюдать следующие основные требования: 1) способ отбора проб и методика опробования должны соответствовать геологическим особенностям золоторудных месторождений, а также характеру распределения золота и других компонентов; 2) количество проб должно обеспечивать представительное определение качественных и количественных показателей рудных зон; 3) отбор, обработку и анализ проб следует проводить согласно разработанной технологии с соблюдением требований, обеспечивающих надежность, определения содержания золота и других компонентов по каждой пробе.

В связи с тем что надежность проб и представительность результатов опробования в целом определяют оценку разведуемого месторождения и дальнейшую рациональную эксплуатацию объекта, все операции опробования необходимо систематически контролировать. Контроль за качеством отбора, оказывающим значительное влияние на конечные результаты разведки месторождения, необходимо проводить систематически непосредственно в ходе всего процесса геологоразведочных работ.

Важность опробования определяется целым рядом геологических методико-технических факторов.

При опробовании необходимо контролировать: а) правильность обора проб, а именно: соответствие расположения проб по отношению к залеганию, морфологии, строению, изменчивости рудных тел, соблюдение сечений и соответствие фактической массы отбираемых проб их теоретической массе, равномерность отбора материала по всей длине линейных проб; б) точность маркировки проб и ведение технической документации (журналы опробования и т. п.), а также сохранность в процессе их транспортировки от места отбора до лаборатории; в) правильность обработки проб в лаборатории и соблюдение условий, исключающих возможность загрязнения проб в процессе их обработки; г) соблюдение правил отбора и хранения дубликатов проб; д) качество анализов проб.

Отбор проб в разведочных горных выработках

Основные виды проб и способы их отбора

При опробовании выделяются три основных вида проб — линейные, объемные и точечные, которые могут отбираться в разведочных горных работках в зависимости от целевого назначения опробования. Наибольший объем при геологическом опробовании золоторудных месторождений настоящее время приходится на долю линейных и объемных проб. Первые — это рядовые геологические пробы, отбираемые при сплошном (сквозном) опробовании руд и вмещающих пород в разведочных горных выработках (пересечениях) и скважинах. Вторые — контрольные (эталонные) пробы, с помощью которых оценивается надежность рядовых геологических проб, отбираемых различными способами. Точечные пробы на золоторудных месторождениях при систематическом опробовании практически не берутся. Их отбор возможен лишь при выборочном опробовании руд и вмещающих пород на ранней стадии изучения месторождения (поисково-оценочные работы). Помимо геологического опробования объемные и точечные пробы в значительных количествах отбираются разведке для специального и технологического опробования. Отбираются перечисленные виды проб различными способами: линейные пробы — в основном бороздовым и шпуровым способами; объемные — валовым и задирковым; точечные — штуфным и горстевым. Ведущим для отбора линейных проб в горных выработках является бороздовой способ. В настоящее время опробование коренных месторождений золота ведется главным образом бороздовым способом. Он широко проверен практикой разведки и большим объемом экспериментальных работ.

Практика разведочных работ (с использованием горных выработок) на золоторудных месторождениях различных морфологических типов взывает возможность широкого применения и универсальность бороздового опробования. Этот способ в большинстве случаев позволяет установить качественную и количественную характеристику рудных тел, уточнить их морфологию, определить границы промышленных руд и выявить другие важные особенности рудных тел месторождения.

Бороздовому способу свойственен ряд особенностей, который обеспечивает ему наиболее широкое применение по сравнению с другими способами. Линейный характер и прямоугольное сечение борозды позволяют ориентировать ее так, чтобы рудные тела пересекались по линии наибольшей изменчивости оруденения. Кроме того, при сложном внутреннем строении рудного тела или отсутствии четких геологических границ имеет возможность ввести секционный принцип отбора материала в пробу. Борозда обеспечивает также при тщательном соблюдении ее постоянного сечения возможность равномерного отбора равного по объему количества материала с каждого интервала.

Однако этот способ имеет и ряд недостатков, основными из которых являются: возможность появления систематических погрешностей опробования за счет избирательного выкрашивания и попадания в пробу материала различной хрупкости и обогащенности полезным компонентом (золотом) в процессе ее отбора; сложность сохранения строго постоянным сечения борозды; большая трудоемкость и низкая производительность труда при ручном отборе проб.

При решении задач, связанных с повышением надежности опробования, одно из центральных мест занимает вопрос улучшения качества отбора бороздовых проб. Качество бороздовых проб зависит от соблюдения ряда технологических условий, важнейшими из которых являются предварительное выравнивание и зачистка мест отбора геологических проб; сохранение постоянного сечения борозды; полный сбор материала отбираемой пробы.

Трудности выполнения этих условий в производственной обстановке обусловлены тем, что отбор бороздовых проб в процессе разведки веден и ручным способом с помощью зубила и молотка. Даже если принимаются и все меры для качественного отбора проб, возникновения различных по величине и характеру погрешностей не удается полностью избежать в силу объективных и субъективных причин. К объективным причинам, вызывающим появление систематических погрешностей бороздового опробовании, относится различие в физико-механических свойствах минералов и агрегатов руд. К субъективным причинам могут быть отнесены: несоблюдение сечения борозд по мере их отбора, допускаемое каждым отдельные пробоотборником; засорение материала пробы случайно вывалившимися кусочками руды или вмещающих пород; различная потеря отбиваемого материала за счет неизбежного его разлета и т. д. В большинстве случаев причины субъективного порядка вызывают при опробовании погрешности и случайного характера.

В настоящее время наиболее совершенными механизмами для отбора бороздовых проб, лишенными многих недостатков ручного и механического пробоотбора ударного действия, являются пробоотборники режущего типа конструкции ЦНИГРИ с электрическим или пневматическим приводом — ИЭ 6404 и ИП 6401. От всех ранее разработанных моделей пробоотборников этого типа (разработки ВИТР и др.) они выгодно отличаются простотой конструкции, малой массой, отсутствием вспомогательных приспособлений (поддержек, направляющих штанг и др.) Эти пробоотборники обеспечивают наиболее эффективный механизированный способ отбора бороздовых проб. С помощью параллельно расположенных мелкоалмазных кругов вырезается и легко складывается щелевая бороздовая проба (ширина 2—3 см, глубина 5—6 см), в результат значительно повышается уровень механизации и производительность труда, обеспечиваются ровные (гладкие) поверхности боковых стенок борозды, сводится до минимума избирательное выкрашивание материала и уменьшается влияние субъективных и объективных факторов на результаты опробования.

Распространен при разведке золоторудных месторождений и и задирковый способ отбора, применяемый в случае опробования жил малой мощности в подземных горных выработках или сильно выветрг.чмч выходов рудных тел при вскрытии их канавами и траншеями. Другие способы отбора проб (шурповой, горстевой) в процессе разведки золит рудных месторождений имеют весьма ограниченное развитие. Валовый способ в качестве основного способа отбора геологических проб при разведке золоторудных месторождений не используется. Это вызвано его большой стоимостью и трудоемкостью взятия и обработки проб.

Новые (экспрессные) способы опробования руд в их коренном залегании разрабатываются на основе ядерно-физических методов изучении состава и свойств полезных ископаемых. В настоящее время ядерно-физические методы прямого определения содержания золота в естественном залегании руды в горных выработках и скважинах несовершенны, имеют невысокую точность и поэтому в практике опробования не применяются.

Если в рудах установлена тесная корреляционная связь золота с другими компонентами, содержание которых надежно определяется ядерно-физическими методами (медь, свинец и т. д.), то существует возможность выяснения содержаний золота в коренном залегании руд косвенным путем. Для этого ядерно-физическими методами устанавливается содержание этих элементов, а затем с помощью уравнений регрессий вычисляют содержание золота.

Морфологический тип и мощность рудных тел, их условия залегания, постранственное положение и неравномерность распределения оруденения определяют систему разведки месторождений, выбор видов разведочных выработок и способов их расположения. От данных характеристик в значительной степени зависят выбор методики опробования и ориентировка линейных (бороздовых) проб в горных выработках.

С учетом принятых систем разведки и типов разведочных горных выработок, подразделяющихся на две основные группы (прослеживающие и секущие), а также общих задач опробования геологические пробы в горных выработках отбираются в забоях, по стенкам и дну. Рудные тела, вскрытые канавами, опробуют по дну или бортам (стенкам). Перед отбором проб канавы должны быть углублены до ненарушенных коренных пород. Рудные тела, вскрытые по простиранию траншеями, опробуются бороздами вкрест их простирания через равные интервалы (1—4 м) по дну траншей.

В горизонтальных подземных выработках прослеживания (штреках), пройденных по маломощным рудным телам (жилам), мощность которых не превышает сечение горной выработки, пробы отбираются в забоях непосредственно при проходке горных выработок через соответствующее количество отпалок. При проходке этого вида горных выработок для уточнения границ рудного тела по простиранию, выяснения характера распределения золота или выбора мест отбора технологических проб отбираются пробы .по стенкам и в забоях выработок. Результаты опробования мощных рудных тел в выработках прослеживания, проводимого указанными целями, при подсчете запасов, как правило, не участвуют.

В секущих горизонтальных и вертикальных горных выработках (рассечки, орты, квершлаги, шурфы, восстающие) пробы отбирают только стенкам, ориентируя их таким образом, чтобы получить данные о содержании золота по всей мощности рудного тела от лежачего до висячего бока, а также в его зальбандах. В практике геологоразведочных при опробовании маломощных рудных тел пробы располагают нормально к мощности рудного тела: при опробовании мощных, наклонных рудных тел — горизонтально, а при опробовании пологозалегающих — вертикально.

В подземных горизонтальных горных выработках, пересекающих рудное тело на всю мощность (рассечки, орты квершлаги), пробы отбираются непрерывно по одной или двум стенкам в зависимости от изменчивости оруденения. Все пробы в горизонтальных горных выработках берутся на заранее установленной высоте (1 —1,2) от почвы выработки. В вертикальных выработках (шурфах, восстающих), вскрывающих крутопадающие рудные тела на значительном протяжении, пробы отбираются горизонтально через установленные заранее интервалы по падению.

Основные факторы, определяющие выбор методики опробования, способа отбора проб и главнейших их параметров

Ведущая роль в выборе методики опробования, способов отбора проб их параметров на золоторудных месторождениях на стадиях предварительной и детальной разведки принадлежит следующим факт рам: 1) задачам опробования, 2) морфологическому типу рудных тел, 3) наличию или отсутствию в рудных телах четких геологических границ, 4) условиям залегания и мощности рудных тел, 5) внутреннему строению, 6) характеру распределения золотого оруденения, 7) физико-механическим свойствам руд и пород.

Во всех случаях выбранная методика опробования, способ отбора проб и их параметры должны обеспечивать оперативность и надежность пробоотбора, а также представительность результатов опробования. Месторождения должны опробоваться по определенной системе. Бессистемное расположение проб в рудном теле не позволяет правильно установить величину среднего содержания золота в пределах опробованного участка. Поэтому места отбора проб должны быть расположены по оптимальной сети и равномерно охватывать весь оцениваемый участок месторождения. Система опробования характеризуется пространственным расположением отбираемых проб, расстоянием между ними, их количеством, ориентировкой и размерами.

Выбранная система отбора проб позволяет решить следующие задачи: выяснить размер оцениваемых рудных массивов и средние показатели качества руд (содержания), оконтурить промыленное оруденение при разведке рудных залежей с нечеткими геологическими границами Кроме того, с ее помощью определяют внутреннее строение рудных тел с четкими и нечеткими геологическими границами, для чего в границах промышленного оруденения оконтуриваются участки пустых пород, некондиционных руд и руд различных технологических типов.

Распределение золота и сопутствующих компонентов, связанное с особенностями локализации оруденения и строения рудного тела, следует учитывать при выборе способа отбора и параметров проб. При этом одни и те же факторы, свойственные данному рудному телу и определяющие особенности распределения золота, по-разному влияют на надежность проб, отбираемых разными способами. Для одних способов они весьма неблагоприятны, а на другие практически не влияют.

Следовательно, при оценке надежности частых геологических проб надо исходить из того, насколько выбранный способ отбора проб, их расположение (ориентировка) и размеры в конкретном месте рудного тола согласуется с основными, наиболее характерными, геологическими особенностями строения месторождения и распределением золота.

Пространственное расположение (ориентировка) проб в основном определяется морфологическим типом рудных тел, условиями их залегания и анизотропией распределения в них золота. Большинству коренных месторождений золота свойственны вытянутые рудные тела и хорошо выраженная анизотропия распределения золота, обусловленная наличием максимальной и минимальной изменчивости оруденения в определенных направлениях. Обычно направление максимальной изменчивости совпадает с мощностью рудных тел вкрест их простирания. В связи с этим линейные (бороздовые и др.) пробы должны ориентироваться в направления максимальной изменчивости свойств золотого оруденения. Однако строгое соблюдение этого требования сильно затрудняет пробоотбор. В практике разведочных работ на золоторудных месторождениях крутопадающие тела значительной мощности обычно опробуются в разведочных горных выработках горизонтально расположенными бороздами

Главные параметры пробоотбора — поперечные сечения, длина интервалов (секций) линейных проб, расстояние между пробами и оптимальное количество проб в пределах оцениваемого объема. На золоторудных месторождениях опробование по горным выработкам осуществляется преимущественно бороздовым способом вручную сечениями 5X3, lOX3, 10X5 см. При выборе поперечных сечений бороздовых проб необходимо учитывать физико-механические свойства рудных и жильных минералов, текстурно-структурные особенности руд (определяющие возможность избирательного обогащения материала проб), характер распределения золота и других компонентов, а также условия и средства проб (ручной или механизированный). Относительно благоприятные физико-механические свойства и текстурно-структурные особенности исключающие возможность преимущественного (избирательного) выкрашивания рудных или жильных минералов, позволяет применять минимально допустимые поперечные сечения бороздовых проб, масса которых позволяет провести необходимые (основные и контрольные) аналитические работы и оставить достаточные по массе дубликаты

При ярко выраженных различиях в свойствах рудных и нерудных минералов, входящих в состав руд, в процессе опробования может возникнуть избирательное выкрашивание. Это приводит к возникновению систематических погрешностей опробования. В данных случаях при отборе линейных проб (при ручном пробоотборе) для уменьшения выкрашивания целесообразно увеличить сечение бороздовых проб или исключить возможность возникновения систематических погрешностей, Последнее может быть достигнуто путем применения проотборника конструкции ЦНИГРИ — ИП 6401, предназначенного для вырезания щелевой борозды (26).

При ручном способе отбора, весьма неблагоприятных физико-механических свойствах руд и неравномерном распределении оруденения (речное сечение проб выбирается экспериментальным путем на каждом конкретном месторождении. Следует, однако, учитывать, что значительное увеличение сечения борозды затрудняет оперативную оценку месторождения в связи с низкой производительностью работ и значительной трудоемкостью отбора и обработки проб большого сечения.

При механизированном щелевом пробоотборе сечение не оказывает определяющего влияния на надежность проб ввиду устранения объективных и субъективных факторов, вызывающих погрешности: неровная поверхность борозды сводится до минимума (менее 20%), сохраняется постоянное сечение борозды, устраняется разлет материала и т. д. Практика геологоразведочных работ, исследования и большой объем экспериментального опробования, в том числе ЦНИГРИ, проведенная на коренных месторождениях золота различных морфологических типов, потверждают представительность опробования бороздами малых сечений. Результаты экспериментальных работ показали, что уменьшение проб до 3x4 и 5x3 см, как правило, не приводит к систематическим расхождениям средних содержаний по выборкам проб малого сечения при опробовании коренных месторождений золота.

В случае благоприятных физико-механических свойств и текстурно-структурных особенностей руд, тщательного контроля качества отбора бороздовых проб вручную или отбора щелевых проб механизированным способом, поперечное сечение проб не влияет заметно на их надежность. Позволяет применять для линейных (бороздовых, щелевых) проб минимальные сечения (см): 5x3, 3x4, 3x5. Исследования также показали, что дисперсия содержаний по пробам малых сечений на одних месторождениях сопоставима с дисперсией содержаний по пробам большого сечения, и случайная погрешность в определении среднего содержания по пробам малого и большого сечения практически одинакова. На других месторождениях расхождения в дисперсиях содержаний по пробам малого и большого сечения были весьма значимы, а случайные погрешности по пробам меньшего сечения выше.

Такие результаты в значительной мере связаны с изменчивостью оруденения на каждом конкретном золоторудном месторождении, определяемой неравномерным природным распределением золота, различной крупностью его зерен, относительно низким содержанием металла в рудах и т. д. Известно, что каждой частной пробе свойственна неповторимость замера содержания. Следовательно, каждая проба строго неповторима, как единичный замер изучаемого свойства (содержания) рули Даже при полном сопряжении проб (равного сечения и равной длимы секции), возможном в процессе специального контрольного опробовании они отбираются из двух смежных пунктов рудного тела, в пробы поступает различный материал, и поэтому определение содержания полезных компонентов по ним представляет собой не двукратное измерение одной и той же величины, а два самостоятельных измерения двух пространственно сопряженных, но различных величин содержания. Расхождения в результатах ряда попарно сопряженных проб различного сечем ни связаны прежде всего с неустранимой разницей между истинными содержаниями компонентов в руде (в объеме эти проб), вызванной изменчивостью содержаний на малых расстояниях и в меньшей мере сечением проб.

Величина случайных погрешностей по выборкам проб малого сечения может быть весьма значительной, однако ее во всех случаях можно уменьшить за счет увеличения числа проб. Обычно запасы по блоку подсчитываются на основании 40—50 проб, иногда более. Причем суммарные случайные погрешности среднего содержания по пробам большого и малого объемов отличаются незначительно. Поэтому при массовом геологическом опробовании, особенно на месторождениях с относительно мощными рудными телами, случайная ошибка опробовании за счет уменьшения сечения (объема) пробы практически не влияет на точность подсчета запасов как по месторождению в целом, так и по отдельным его блокам.

При значительной изменчивости орудения расхождения содержании в результате попарного сопряжения проб могут достигать больших не величин. В связи с этим на месторождениях с особо сильной изменчивостью оруденения, небольшой мощностью и протяженностью рудных тел (сложные жильные месторождения) и очень крупным золотом необходимо более осторожно подходить к вопросу опробования с помощью проб малого сечения. В начальный период предварительной разведки следует провести экспериментальные работы (заверка проб малого сечения эталонными пробами большого объема) с целью оценки влияния результатов опробования пробами разного сечения на суммарную погрешность вывода среднего содержания по сечению, блоку, месторождению. Это позволяет выбрать оптимальные параметры проб (сечение борозд, их количество) или решить вопрос о выборе другого способа отбора.

После взятия проб качество пробоотбора проверяется путем сопоставления фактической массы отобранной пробы с ее теоретической (расчетной) величиной. Отклонение между данными параметрами не должно превышать 15—20 %. Начальная теоретическая масса материала, отбираемого с 1 м борозды различного сечения, приведена ниже (объемная масса руды 2,6 г/см3).

Масса пробы, кг Сечение борозды, см

Ручная отбойка

3,9 5*3

7,8 10*3

13,0 10*5

Механизированная вырезка щелевых проб

2,6 2X5

3,9 3X5

4,6 3x6

При использовании данных опробования не только для определении средних содержаний в рудах, но и для оконтуривания рудных тел, выделения промышленных руд и безрудных участков, помимо сечения проб, устанавливается также длина секций (интервала), на которые делится сквозная проба. Длина секций линейных проб зависит от мощности рудного тела, характера его геологических границ, литологических разновидностей пород, типа руд и элементов структуры. Вне зависимости от принятой при опробовании длины секций все разновидности руд, а также зальбанды рудных тел опробуются отдельно. Для выбора длины секции, помимо природных факторов, следует учитывать и параметры предельно допустимой мощности промышленных руд и максимальной мощности безрудных Слоев пород, установленных кондициями.

При разведке мощных тел без четких естественных (геологических) границ по данным опробования определяется общий контур промышленных рудных тел, оконтуриваются участки пустых пород, некондиционных руд и т. п. Последняя из указанных задач решается также при опробовании мощных рудных тел с четкими геологическими границами, но при их сложном внутреннем строении. Для опробования рудных тел четких геологических границ, которые оконтуриваются только по результатам опробования, отбираются линейные равносекционные пробы длинной (1—3 м), полностью пересекающие рудоносные породы. В случае опробования мощных рудных тел (свыше 10 м) с четкими геологическим границами, характеризующихся однородным внутренним строением, отбираются также равно интервальные секции линейных проб, длина которых меняется от 1 до 3 м. Из зальбандов таких рудных тел отбираются пробы, длина секций которых не должна превышать 0,5—1 м. Рудные тела с четкими границами при мощности до 1 м (вписываются в сечение горной выработки) опробуются от висячего до лежачего бока по линии наибольшей изменчивости оруденения путем отбора сквозных линейных проб, длина которых определяется мощностью рудного тела|. В том случае, когда мощность рудных тел превышает 1 м или их ценнее строение сложное, применяется секционный принцип опробования, и длина секций обусловливается прослоями руд, литологическими разностями пород и т. д., При опробовании маломощных рудных тел с четкими геологическими границами иногда необходимо включение призальбандовых участков рудных тел в контур промышленных руд и выделение отдельно в границах рудных тел прослоев более богатых руд для их селективной отработки. В указанных случаях также следует выяснить длину отдельных секций (интервалов) сквозных проб, подлежащих раздельному низу.

Для качественной и количественной характеристики рудных тел, блоков или участков месторождения ведущее значение имеет определение минимально необходимого количества проб. Уже в начальный период разведочных работ должно быть установлено минимальное количество частых проб для получения представительных данных о среднем содержании золота. Требуемое количество проб можно узнать, применив аналогии, на основе экспериментального опробования или методами математического анализа данных опробования наиболее типичных участках месторождения.

Минимально необходимое число проб во многом зависит от сложности геологического строения месторождения, а также изменчивости орудения и характера распределения золота в рудной теле. Примерно рассчитать минимально необходимое количество проб для ограниченного объема (участка или блока рудного тела) можно методами математической статистики с вероятностью, гарантирующей представительное определение среднего содержания с заданной погрешностью лишь при условии независимого, случайного характера проб и равномерного их распределения в пределах оцениваемого объема. С этой целью используется формула n=(t*V/p)2, где n — количество проб, обеспечивающее погрешность оценки среднего содержания не более ±р при доверительной вероятности, определяемой коэффициентом t; V— коэффициент вариации.

Следует, однако, отметить, что аналитические приемы расчета минимально необходимого количества проб (сечений) ввиду природной изменчивости оруденения и особенностей распределения золота несовершенны

Для определения оптимального расстояния между пробами следует принимать во внимание лишь те пробы, которые полностью пересекает рудное тело от висячего до лежачего бока (т. е. сквозные пробы). К сквозным будут относиться пробы, разделенные на несколько секций (интервалов). Те и другие сквозные линейные пробы равноценны при определении среднего содержания золота в рудных телах или отдельных его участках. По сквозной пробе, разделенной на секции, среднее содержание устанавливается на основании данных во всех ее секциях, расположенных внутри контура промышленных руд (рудного тела).

При выборе минимально необходимого расстояния между пробами следует различать маломощные рудные тела, вскрываемые при разведке прослеживающими горными выработками, и относительно мощные рудные тела, вскрываемые секущими выработками.

В том случае, когда простые по внутреннему строению маломощные (до 1 м) жильные или линзообразные рудные тела с четкими геологическими границами полностью вписываются в поперечное сечение просиживающих их разведочных горных выработок (штреков, восстающих) главными параметрами пробоотбора, которые влияют на надежность проб и представительность опробования и которые необходимо, определим,, являются лишь оптимальное количество проб на подсчетный участок (блок) рудного тела и их рациональное сечение. Это объясняется тем, что оконтуривание рудного тела и определение его мощности в данном случае осуществляются на основе геологического опробования. В связи с этим длина отбираемых в забоях бороздовых проб равняется мощной и рудного тела.

Количество проб, которое необходимо отобрать в оцениваемом рудном теле или участке (блоке) при простом внутреннем строении, зависит от неравномерности распределения содержания золота и необходимой представительности его среднего содержания, определяемого по данным опробования (системы проб). В этом случае расстояние между пробами (шаг опробования) зависит от количества проб, размещенных в пределах оцениваемого рудного тела (отдельного участка, блока) в продольной плоскости, размера блока или длины разведочных выработок. Ориентировочное расстояние между пробами в зависимости от распределении полезного компонента приведено ниже V— коэффициент вариации)

Распределение Расстояние между пробами, м

Неравномерное, У<100% 4,0-2,5

Весьма неравномерное, V= 100—200 % 2,5-1,5

Крайне неравномерное, К>200 % 1,5-1,0

Когда маломощные рудные тела (жилы), вписывающие в сечение прослеживающих их горных выработок, имеют четкие геологические границы и сложное внутреннее строение (наличие изолированных рудных столбов или обособленных обогащенных участков), расстояние между пробами определяется морфологическими особенностями и размерами рудных столбов и безрудных участков, а также характером их чередования в продольной плоскости разведуемых рудных тел. При разведке относительно мощных, линейно вытянутых рудных тел, осуществляемой секущими выработками, расстояние между линейными (сквозными) пробами и их количество определяются плотностью разведочной сети, принятой с учетом морфологического типа месторождения, группы сложности его строения (по классификации ГКЗ СССР) и стадии разведки.

Опробование при бурении разведочных скважин

В процессе геологоразведочных работ необходимо опробовать все пробуренные скважины в пределах пересекаемых ими золоторудных тел и измененных вмещающих пород. При отсутствии у рудного тела четких геологических границ опробуется вся скважина или интервал распространения пород, которые возможно, вмещают золотое орудениение.

Скважины колонкового бурения (алмазного, твердосплавного, пневмоударного и т. д.) опробуются по керну и шламу. При линейном выходе керна по рудному интервалу свыше 70 % опробоваться может только керн. Керновые пробы отбираются с учетом длины рейса. В пробу не может входить керн из нескольких рейсов, независимо от выхода керна. При высоком выходе керна с одного рейса он может быть разделен на несколько проб (секций) с учетом внутреннего строения рудных тел и их зальбандов.

Керн, извлекаемый при бурении, укладывается в подготовленные ящики и тщательно документируется. На основании результатов документации керна определяют интервалы его опробования. Выход керна оценивается линейным способом (отношение длины вытянутого керна к длине пробуренного интервала) или массовым (отношение фактической массы поднятого керна к расчетной его массе в пределах пробуренного интервала).

Начальная масса проб, отбираемых из скважин, зависит от диаметра, способа бурения и объемной массы руды.

Скважины опробуются с учетом внутреннего строения рудных тел и мешающих их пород. Для мощных рудных тел, характеризующихся сплошным вкрапленным или прожилково-вкрапленным золотым opvденением (типа минерализованных или прожилково-вкрапленных зон), могут быть приняты одинаковые интервалы (секции проб керна длиной 1-2м). При наличии в рудных телах типов руд, существенно различающихся по строению, минеральному составу или содержанию золота, скважины опробуются секционно в соответствии с мощностью пересекаемых типов руд (так же как и в горных выработках). Отдельно необходимо секционно опробовать вмещающие породы со стороны висячего и лежачего боков рудных тел (зальбанды). При мощности рудных тел менее 0,5м длина интервала (секции) опробования по вмещающим слабоизмененным породам с обеих сторон рудных тел должна быть не менее мощности рудного тела.

При разведке золоторудных месторождений скважинами представительность опробования определяется правильным выбором количества пересечений рудных тел, высоким выходом керна при хорошей его сохранности, устранением его избирательного истирания. В связи с этим при приближении скважины к месту проектного пересечения рудных тел и при бурении по самим рудным телам следует принимать все необходимые меры, обеспечивающие получение надежных данных.

При бурении скважин коронками с наружным диаметром 75 мм и более в пробу отбирают половину керна, расколотого керноколом разрезанного с помощью камнерезного станка пр его длинной оси. Для разрезания керна сконструированы специальные камнерезные станки (станок УКС-2 конструкции СГИ, станок конструкции А. А. Боровских и т.д.). В том случае, когда диаметр бурения меньше или руды характеризуются весьма неравномерным распределением оруденения, в пробу отбирается или весь керн (за исключением небольшого образца, не превышающего 10 % объема керна), или надежность опробования подтверждается данными раздельного опробования обеих половинок керна. При выходе керна менее 70 % в пробу отбирают керн и шлам с одного же интервала опробования. В этом случае отдельно определяется масса керна и масса шлама. Вопрос о наличии или отсутствии избирательного истирания решается путем сопоставления результатов опробовании керна при высоком и низком его выходе и экспериментальными работами.

В случае избирательного истирания керна надежность геологических проб может оказаться неудовлетворительной при любом, даже высоким выходе керна. Возможность использования результатов опробовании скважин при выходе керна ниже 70 % и трудностях точной приписки собранного шлама к определенному интервалу бурения (или невозможности вообще собрать шлам) необходимо доказать специальными экспериментальными работами.

Для повышения выхода керна, обеспечивающего более высокую надежность опробования, в зависимости от геологических особенностей месторождений, необходимо использовать ряд технических средств: снаряды с обратной промывкой (эжекторные, эрлифтные и др.); различные конструкции двойных и тройных колонковых труб; съемные керноприемники и т. п. Результаты опробования скважин можно улучшить за счет использования шлама. При разведке золоторудных месторождений бурением в ряде случаев целесообразно проводить опробование только по шламу, так как по своей надежности оно иногда превосходит опробование по керну. Наиболее целесообразно отбирать шлам на забое при помощи шламовых труб различных конструкций. Основной недостаток этого способа отбора шлама — плохое улавливание мелких (менее 0,1 мм) частиц. При отсутствии сильного поглощения промывочном жидкости в стволе скважин можно отбирать шлам на ее устье, что достаточно эффективно при оценке мощных золоторудных тел. В этом случае может быть применен шламоотборник ПВЦ-10, разработанный в САИГИМСе, улавливающий частицы шлама до 40 мкм. Улавливающая способность этого прибора 90—98 %. Для жильных золоторудных месторождений, особенно маломощных, отбор шлама на устье скважины не эффективен, так как весьма сложно осуществить точную привязку шлама к рудным интервалам.

В том случае, когда наблюдается избирательное истирание керна наиболее надежны керношламовые пробы, значение которых возрастает в связи с тенденцией уменьшения диаметров бурения. Шлам при бурении колонковых скважин можно собирать способами отсадки (сепарации или фильтрации). При этом способе у устья скважины шлам собирают с помощью желобов, ловушек, гидроциклонов (бурение с промывкои раствором) или с помощью пневмоциклонов (бурение с продувкой воздухом). На забое шлам собирается при помощи шламоулавливаюших труб различных конструкций, устанавливаемых непосредственно над колонковыми трубами. Шлам собирается после каждого рейса. Значительные трудности при этом также представляет отнесение шлама к соответствующему интервалу опробования по скважине.

Скважины бескернового бурения (алмазные, шарошечными долотами) опробуются по шламу или пыли (бурение с продувкой воздухом). В этом случае для сбора материала применяются циклоны специальной конструкции. Для отбора шламовых проб употребляют специальные шламоотборники-делители, позволяющие автоматически отсекать в пробу соответствующую (1/20) часть шлама. При ударно-канатном бурении, которое применяется главным образом для разведки горизонтально залегающих рудных тел, разрушенная порода извлекается с помощью желонок или пробоотборников соответствующих конструкции. Весь материал, извлеченный с определенного интервала скважины собирается в отстойник. После полного осаждения материала из отстойника осторожно удаляется вода, осадок высушивается и поступает в пробу; для обезвоживания поднимаемого материала могут использоваться гидроциклоны.

Обработка проб

Обработка геологических проб, представляющая собой совокупность и по измельчению, просеиванию, перемешиванию и сокращению их материала, проводится строго по схемам, разработанным с учетом особенностей руд разведываемого месторождения. Пробы обрабатываются с целью получения из исходной пробы такого количества измельченного и перемешанного материала, которое удовлетворяло бы требованиям лаборатории, проводящей анализ, и наиболее надежно отражало состав риала и содержание золота в исходной пробе.

Конечная масса проб, направляемых на пробирный анализ, обычно составляет 0,5—1 кг, на химический анализ — несколько сотен граммов и спектральный — от нескольких до десятков граммов. Во всех случаях максимальный размер частиц материала конечных проб не должен превышать 75 мкм.

Лабораторную (конечную) пробу при обработке геологических можно получить двумя способами.

1. Весь материал исходных проб измельчается до требуемой крупности отбирается соответствующая навеска для анализа. Измельчение исходного материала пробы без просеивания и сокращения — наиболее надежный способ, исключающий возможные потери материала и погрешности при его просеивании, перемешивании и сокращении, допускаемые обработке проб по стадиям.

2. Материал исходной геологической пробы подвергается последовательному (по стадиям) дроблению (измельчению) и сокращению. При соответствие содержания полезного компонента в исходной и сокращенной пробе на каждой стадии обработки обусловливается крупностью частиц и неравномерностью распределения полезного компонента в руде.

Наиболее трудоемкой операцией при обработке геологических проб является измельчение отобранного материала. В связи с этим их обработка обычно проводится в несколько последовательных стадий дробления и сокращения. Каждая из операций имеет свое назначение: дробление обеспечивает увеличение количества частиц рудного материала пробы; перемешивание—более равномерное распределение материала по составу Крупности частиц, сокращение — уменьшение количества материала, взятого в пробу, до конечной (лабораторной) ее массы, т. е. отбор из исходной лабораторной пробы.

При обработке геологических проб в несколько стадий их материал подвергается наиболее крупному, но наименее трудоемкому дроблению, лишь в первую стадию, после чего основная его часть удаляется из обработки В дальнейшем для более мелкого дробления от стадии к стадии все меньше и меньше материала, и, наконец, наиболее мелкому дроблению (измельчению) подвергается только незначительная его часть. Необходимое условие надежной и правильной обработки материала геологических проб — непременное просеивание и тщательное перемешивание его после каждой стадии дробления, а также соблюдение мер, не допускающих смешивание материала различных фракций крупности. На золоторудных месторождениях сокращение материала проб при их обработке обычно осуществляется по формуле: Q=K*dа, где Q-предельно допустимая масса пробы на данной стадии ее сокращения; К - коэффициент, зависящий от степени неравномерности распределения золота в руде (обычно он принимается равным от 0,2 до 1,0); d— максимальный диаметр частиц руды; а — показатель степени приближения зерен (частиц) руды к шаровидной форме (обычно принимается равным двум при обработке проб массой 5—12 кг). Когда обрабатываются пробы большой массы (валовые и т. п.), материал которых состоит из кусков руды большого размера, показатель степени а принимается равным 1,8.

Для обоснования параметра К при разведке крупных месторождении (большой объем опробования и аналитических работ) рекомендуется проводить экспериментальные работы, в процессе которых отбирается исходная проба, измельченная до соответствующего размера частиц (например, —10 мм). Она тщательно перемешивается и из нее отбираются частные пробы. Масса частных проб рассчитывается при различных значениях К (например, от 0,2 до 1), но при постоянном значении степени а, равном обычно 2. Для получения более надежных данных дли каждого значения К отбираются 8— 10 частых проб. Оптимальное значение искомой величины определяется графическим путем, как точка перегиба кривой содержания золота, построенной при разных значениях К

При сопоставлении схем обработки рядовых геологических проб необходимо учитывать, что масса лабораторных проб должна был. достаточной не только для основных и контрольных определений, ни и для составления групповых проб. Следует также принимать во внимание, что должны оставляться дубликаты проб для длительного хранении с целью повторного анализа некоторых их них.

Значения коэффициента К в уравнении Q—К*dа при обработке рядовых геологических проб, отобранных из руд, характеризующихся различными равномерностью распределения и крупностью золота, приведены ниже.

Распределение Коэффициент К

Неравномерное; золото мелкое — в основном до 0,1 мм 0,2

Весьма неравномерное; золото средней крупности — не более 0,6 мм 0,4

Крайне неравномерное; золото крупное — основная его масса>0,6 мм 0,8-1

Для снижения стоимости обработки проб и оперативного получения результатов анализов необходимо иметь на месте разведки механизированную проборазделочную лабораторию. При дроблении геологических проб используются щековые и валовые дробилки, дисковые и вибрационные истиратели, позволяющие последовательно доводим, материал обрабатываемой геологической пробы до лабораторных навесок с величиной частиц 0,07 мм.

Каждую технологическую линию для обработки материала бороздовых и керновых проб, включающего куски руды размером более 70 мм, целесообразно комплектовать из щековых (ДЩ 150*100, ДЩ 150*80, ДЩ 100*60) и валковых (СП—165 А, ДВ 200Х 125) дробилок, а также различного вида истирателей (2—ДР, 46—ДР-250, 38—ДР, ЛДИ—60 м И БДМ). Это обеспечивает дробление материла проб соответственно до крупности минус 30, 20 10 и 1 мм, а также позволяет доводить (истирать) материал проб до крупности частиц мним 0,2 и 0,074 мм.

При обработке проб могут применяться и различного типа вибрационные стаканчиковые истиратели, позволяющие получать материал с крупностью частиц до 50 мкм. Возможно также использование лабораторных шаровых и стержневых мельниц. Дробленый материал пропускается через специальные грохоты и сита с отверстиями от нескольких сантиметров до 0,07 мм. Материал обрабатываемых проб обычно перемешивается вручную, а сокращается вручную или с помощью специальных делителей.

Для обработки геологических проб массой от 0,5 до 20 кг при крупности материала до 100 мм ВИТР разработал специальную установку УОГП, обеспечивающую автоматическое дробление, перемешивание и сокращение материала при сохранении непрерывности процесса Производительность установок до 200 кг/ч, что достаточно для обработки проб в процессе разведки. Масса лабораторной пробы после обработки 50—150 г, крупность частиц материала обработанных проб 0,1—0,074 мм. В последнее время разработаны и серийно выпускаются агргат АП (разработка ВИТР) и установка Кемеровского (УКОРП) комплексной обработки проб (керновых, бороздовых, задирковых и др), исключающие ручные операции перемешивания, грохочения и ращения рудного материала.

Агрегат АП позволяет обрабатывать пробы массой 1—50 кг при начальной крупности их материала не более 70 мм и получать после конечного дробления материал с частицами размером не более 0,074 мм. Производительность агрегата АП зависит от массы проб и крепости ОД и составляет 30—70 проб в смену.

Установка Комаровского может использоваться как в полевых, и в стационарных условиях. Максимальный размер кусков рудного материала проб, поступающих на обработку, не должен превышать 90 мм. Гранулометрический состав измельченного на установке материала проб —2 + 0 мм (не менее 95%). Производительность установки при обработке проб, отобранных по породам средних категорий крепости, достигает 0,3 м3/ч.

Из конечной пробы с крупностью материала до 1 мм выделяют рядовую пробу (для выполнения рядовых и контрольных анализов) и дубликат. Масса и степень измельчения рядовой пробы для аналитических работ зависят от вида полезного ископаемого и метода анализа. Рядовые пробы обрабатываются в лаборатории в соответствии с методическими рекомендациями НСАМ о порядке приема и оформления в лабораториях Мингео СССР проб, направляемых на количественный анализ.

Для выполнения внутреннего и внешнего геологического контроля, внешнего лабораторного и арбитражного контроля из аналитической пробы отбирается дубликат, масса которого равна половине массы аналитической пробы. Дубликаты геологических (разведочных) и аналитических проб подлежат хранению в соответствии с инструкцией по учету и хранению геологических коллекционных материалов в учреждениях и организациях системы Мингео СССР. До окончания разведки месторождения и выяснения его промышленной ценности дубликаты проб хранятся в организации, осуществляющей его разведку.

Контроль качества анализов геологических проб

Геологический контроль качества анализов основной лаборатории, выполняющей аналитические работы, подразделяют на внутренний, внешний и арбитражный. Результаты анализов контролируются регулярно (ежемесячно, ежеквартально) на протяжении всего периода разведки месторождения. Контролируются результаты анализов рядовых групповых проб, выполненных как золото, так и на попутные компоненты, независимо от того, участвуют в подсчете запасов или нет результаты анализов этих проб.

Внутренний контроль. Предназначен для выявления фактических величин случайных погрешностей анализов и соответствия их предельно допустимым среднеквадратическим погрешностям (относительным), регламентируемым инструкцией ГКЗ СССР по применению классификации запасов к коренным месторождениям золота. Он проводится путем анализа зашифрованных контрольных проб в той же лаборатории, которая выполняет анализы основных проб, и по той же методике, которая применяется для рядовых проб. Контрольные пробы отбирают из дубликатов аналитических проб, хранящихся в основной лаборатории. Контрольные пробы могут анализироваться одновременно с основными пробами или после получения результатов их анализов.

Если часть контрольных проб направляется на внутренний контроле одновременно (параллельно) с направлением на анализ рядовых лабораторных (аналитических) проб, то они должны быть распределены по возможности равномерно по сортам и типам руд. В том случае, когда выбор проб для контрольных анализов затруднителен в связи с тем, что copт руды можно установить только по результатам опробования, то их отбирают после получения результатов основных (рядовых) анализов. Контрольные лабораторные (аналитические) пробы, не переданные на анализ для внутреннего контроля, необходимо хранить с целью возможною использования их для дополнительных внутренних контрольных анализов.

Внешний контроль. Осуществляется для выявления наличия или отсутствия систематических погрешностей в работе основной аналитической лаборатории, проводится путем анализа дубликатов аналитических проб в контролирующих лабораториях (утвержденных Мингео ССОР), имеющих достаточный опыт выполнения анализов на золото и попутные компоненты. Анализами внешнего контроля должны быть по возможной и равномерно охарактеризованы все сорта и типы руд. Пробы для вист него геологического контроля отбираются из дубликатов аналитических проб.

Анализы для внешнего контроля целесообразно выполнять в одном контролирующей лаборатории. На внешний геологический контроль направляются пробы, прошедшие внутренний геологический контроль в основной лаборатории. Из партии проб, направляемых на внешний контроль, исключаются пробы, в которых содержание компонента по данным рядового и контрольного определений различаются более чем на 3 Sr,. где Sr— относительная среднеквадратичная погрешность.

При направлении проб на внешний контроль результаты рядовых анализов не сообщают контролирующей лаборатории, но обязательно указывают метод анализа и минералогическую характеристику проб с тем. чтобы контролирующая лаборатория могла выбрать наиболее рациональный метод анализа. Контрольные анализы желательно выполнять принципиально другим методом.

Внутренним и внешним геологическим контролем должны охватываться результаты анализов рядовых и групповых проб, характеризующих существующие на месторождении типы руд с различным уровнем содержания золота. В обязательном порядке внутреннему контролю подвергаются анализы всех проб, показавших аномально высокие содержания золота в руде (ураганные пробы).

При определении количества контрольных анализов, проводимых при внутреннем и внешнем геологическом контроле, следует исходить из объема аналитических работ и представительности выборки при обработке результатов по каждому классу и периоду работы лаборатории.

При большом количестве анализируемых проб (2000 и более в год) на контрольные анализы направляют до 5% от их общего количества. Однако во всех случаях по каждому выделяемому классу содержаний должно быть проведено не менее 30 контрольных анализов.

Так как часто содержания попутных компонентов (рассеянных элементов) в рудах и концентратах очень низкие, то и надежность их количественных оценок невысока. Поэтому необходимо число внутренних и внешних контрольных определений на эти элементы выполнять в объеме от 10 до 20% от общего количества анализов, но не менее 30 контрольных анализов по каждому изучаемому элементу.

Результаты анализов внутреннего геологического контроля должны обрабатываться отдельно за соответствующий период работы лаборатории (квартал, полугодие, год) по классам содержаний, выделяемым исходя из результатов анализов основных проб. Если основные анализы выполнялись в нескольких лабораториях, то результаты контроля обрабатываются по каждой лаборатории. Классы содержаний выделяются в соответствии с установленными для данного месторождения кондициями (1 класс — ниже бортового содержания, 2 класс — от бортового до минимально промышленного, 3 класс — выше минимально промышленного, 4 класс — пробы с высоким содержанием) или в соответствии инструкцией ГКЗ СССР по применению классификации запасов. Результаты внутреннего контроля обрабатываются по каждому выделенному классу содержаний и периоду раздельно. По результатам рядовых и соответствующих им контрольных анализов для каждого класса содержаний за определенный период работ вычисляют среднеквадратичную Погрешность единичного определения по формуле

где Сi1— содержание компонента, определенное по рядовому анализу i-й пробы;

Сi2— то же, по контрольному;

m— число контрольных проб,

I=1. 2….m

Затем вычисляют относительную среднеквадратичную погрешность 5г (%). Она равна

Sr=S-100/C,

где С — среднее содержание компонента в пробах по всем (2т) определениям, составляющее

![]()

Вычисленная относительная среднеквадратичная погрешность в соответствующем классе содержаний не должна превышать предельных значений, указанных в инструкции ГКЗ по применению классификации запасов (табл. 13).

В противном случае результаты анализов лаборатории для данного класса бракуются, и все пробы этого класса подлежат повторному анализу с выполнением внутреннего геологического контроля. При этом в Лабораторию, проводившую анализ рядовых проб, сообщают о забраковании результатов анализов данного класса для выяснения причин брака. Если выделенные на месторождении классы содержаний отличаются от классов, представленных в инструкции ГКЗ, то величины предельных значений относительных среднеквадратичных погрешностей находят путем интерполяции.

Таблица 13

Предельно допустимые среднеквадратичные погрешности анализов при различных содержаниях золота

| Содержание Au, усл. Ед. | Среднеквадратические погрешности (%) для руд с золотом, концентрирующихся | ||

| В сульфидах (крупность Auдо 0,1 мм) | Вс сульфидах и кварце (крпность Auдо 0,6мм | В кварце (видимое золото) | |

| Более 128 64-128 16-64 4-16 1-4 0,5-1 Менее 0,5 |

4 4,5 10 18 25 30 30 |

7,5 8,5 13 25 30 30 30 |

10 12 18 25 30 30 30 |

Данные внешнего контроля обрабатываются (за квартал, полугодие) раздельно по лабораториям, производившим основные анализы, но при этом число проанализированных проб за соответствующий период должно быть статистически достаточным для получения надежных выводов.

Обработка результатов внешнего геологического контроля с целью выяснения наличия или отсутствия систематической погрешности, для каждого выделенного класса содержаний по результатам анализа не мс нее 30 проб, выполненных в основной (Со) и контролирующей лабораториях (Ck), может проводиться по способу, предложенному П. Л. Каллистовым [48] . В этом случае определяются отклонения С0 — Сkс учетом знака. Затем по этим данным, сведенным в таблицы, подсчитываетczколичество положительных М+, отрицательных М-. значений отклонения между результатами основных и контрольных анализов и количество случаев равенства результатов по ним M0.

Если устанавливается подавляющее преобладание положительных или отрицательных значений отклонения, имеется основание сомневаться в результатах основных анализов и предполагать существование систематической ошибки в сторону завышения или занижения. Это, однако, не значит, что наличие систематической ошибки считается доказанным

Для выявления или отсутствия систематической ошибки следует оценить вероятность случайного появления наблюдаемого соотношения количеств положительных и отрицательных значений отклонения методами математической статистики. С этой целью количество случаев равенства содержаний распределяется между количеством положительных и отрицательных значений отклонения пропорционально их соотношению и, таким образом, вычисляют исправленные величины их количеств (частностей) : М+исп и М –исп

![]()

где n— количество пар сопоставляемых результатов анализов.

Затем определяют величину квантиля вероятности tпри p=q=0,5, и p+q=1

где Мисп — исправленная величина преобладающих значений отклонения (М+исп) или М_исп);

р — вероятность появления положи тельного отклонения; q— то же, отрицательного.

При оценке результатов внешнего контроля доказательством наличия систематической погрешности анализов можно считать получение не личины t>2,33 (р=0,98). Когда вычисленная величина 2,33>t>1.65, (![]() ), основные анализы следует взять под сомнение и увеличить число контрольных анализов до такого количества, при котором вели чина tили достигнет 2,33, подтверждая систематическую погрешность, или станет меньше 1,65, указывая на случайный ее характер.

), основные анализы следует взять под сомнение и увеличить число контрольных анализов до такого количества, при котором вели чина tили достигнет 2,33, подтверждая систематическую погрешность, или станет меньше 1,65, указывая на случайный ее характер.

Пример обработки материалов внешнего контроля анализов этим способом приведен в табл. 14

Значимость систематических расхождений может также оцениваться с помощью t— критерия (распределение Стьюдента), критерия «ничтожной погрешности», критерия знаков, построения корреляционных графи ков и т. п., в соответствии с методикой [34], рекомендуемой в методических

Таблица 14

Пример обработки данных внешнего контроля анализа

| П/п | Номера проб | Содержание по пробам | Расхождение (с учетом знака) | ||

| контрольных | основных | основным | контрольным | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 0,4-4,0 г/т | |||||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |

5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5639 5640 5641 5642 5652 5660 5679 5680 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5697 |

18382 17385 18386 16271 16302 16260 16442 16566 17789 17800 16687 16701 16683 16694 18543 16228 18673 18735 16885 18843 16766 20059 16994 16995 20064 21041 21042 21138 18841 |

2,4 0,8 1,0 3,6 1,2 сл. 2,4 1,0 0,8 0,4 3,0 2,4 0,4 0,6 сл. Сл. 1,6 1,4 2,2 0,3 1,4 0,1 0,4 0,6 0,5 1,8 1,4 3,6 0,8 |

2,5 0,8 1,3 4,7 1,5 0,2 2,1 сл. 0,4 0,1 3,6 2,7 0,6 0,9 0,1 18,8 1,7 0,5 2,1 0,5 1,2 0,1 0,2 0,4 0,4 2,4 1,1 3,2 8,5 |

-0,1 0,0 -0,3 -1,1 -0,3 -0,2 +0,3 +0,1 +0,4 +0,3 -0,6 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -18,8 -0,1 +0,9 +0,1 -0,2 +0,2 0,0 +0,2 +0,2 +0,1 -0,6 +0,3 +0,4 -7,7 |

n=29 ![]()

-30.9

-30.9

+4.4

______________

![]()

М+=12 М+исп=12,9

М-=12 М-исп=16,1

М0=2

продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 4,0-16,0 г/т | |||||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |

5638 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5653 5654 5655 5656 5671 5681 5692 5693 5694 5695 5696 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5709 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |

4,0 7,0 13,2 12,0 9,8 4,6 4,0 13,4 10,0 8,6 15,4 4,4 6,6 7,6 15,2 4,0 5,4 5,2 7,6 8,0 13,0 5,4 15,0 5,8 14,8 5,4 4,2 5,4 8,0 |

4,4 6,2 12,8 11,9 8,1 4,1 5,8 12,0 10,5 7,4 1,1 2,5 5,7 9,6 12,9 4,1 6,1 4,6 10,0 8,6 11,4 5,4 14,5 7,0 14,8 1,1 4,0 4,1 6,2 |

-0,4 +0,8 +0,4 +0,1 +1,7 +0,5 -1,8 +1,4 -0,5 +1,2 +14,3 +1,9 +0,9 -2,0 +2,3 -0,1 -0,7 +0,6 -2,4 -0,6 +1,6 0,0 +0,5 -1,2 0,0 +4,3 +0,2 +1,3 +1,8 |

n=29  >

> +35,8

+35,8

-9,7

______________

![]()

М+=18 М+исп=19,3

Мне-=9 М-исп=9,7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 16,0-64,0 г/т | |||||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |

5657 5658 5657 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 |

16451 16430 16335 16337 16248 16339 16546 16558 16560 16553 16554 16550 16547 16951 13265 17943 1185 20078 16985 16975 16979 20094 20096 21105 1371 |

35,6 22,6 22,8 22,0 49,0 24,4 31,4 18,4 19,8 31,4 50,2 61,0 42,6 18,6 18,0 23,2 26,0 39,0 19,6 17,8 17,8 27,4 20,0 59,0 22,6 |

34,6 34,0 20,7 19,7 56,0 24,4 32,3 21,9 21,3 51,6 63,5 71,9 52,6 17,0 14,3 27,7 25,3 35,9 15,8 17,8 15,7 25,3 18,7 60,3 27,2 |

+1,0 -11,4 +2,1 +2,3 -7,0 0,0 -0,9 -3,5 -1,5 -20,2 13,2 -10,9 -10,0 +1,6 +3,7 -4,0 +0,7 +3,1 +3,8 0,0 +2,1 +2,1 +1,3 -1,3 -4,6 |

-88,5

+23,8 ______________

![]()

М+=11 М+исп=11,95

М-=12 М-исп=13,04

М0=2

указаниях НСАМ (методы геологического контроля аналитической работы).

Кроме того, данные внешнего контроля могут быть обработаны и по методике, изложенной в разделе, который посвящен контролю результатов опробования.

При выявлении систематических погрешностей между результатами основной и контролирующей лаборатории необходимо установить их характер, абсолютную и относительную величину за соответствующий период работы лаборатории. Для каждого выделенного класса содержаний результатам анализа основной и контролирующей лаборатории вычисляют значения систематического расхождения с учетом его знака формулам

Где d— систематическое расхождение, г/т; dr, — относительное систематическое расхождение, %; Сi0— содержание компонента в i-й пробе, определенное в основной лаборатории (рядовой анализ) ; Сik— то же, в контролирующей (среднее из двух определений); С0 — средняя концентрация компонентов в классе содержаний в mпробах по определениям в основной лаборатории; m— число контрольных проб (i=1, 2, ..., m).

В случае значительных по величине систематических погрешностей, требующих введения поправочных коэффициентов, должен проводиться арбитражный контроль.

Арбитражный контроль. Осуществлялся для подтверждения систематической погрешности, допускаемой основной лабораторией. Для этого Используются хранящиеся в лаборатории дубликаты аналитических проб, по которым имеются результаты основных и внешних контрольных анализов.

Назначение арбитражного контроля следующее: а) выявление лаборатории (основной или контролирующей), допускающей систематические погрешности анализов; б) установление причин систематических расхождений и разработка мероприятий по устранению этих причин; в) уточнение величины систематической погрешности; г) решение вопроса о необходимости целесообразности введения поправочных коэффициентов в результаты рядовых анализов геологических проб.

Арбитражные контрольные анализы проводятся лабораториями, на которые Мингео СССР возложено их проведение. Количество арбитражных анализов определяется в каждом конкретном случае в зависимости от особенностей руд месторождения, представительности выборки контрольных анализов величины возможных поправочных коэффициентов, е менее 30—40 проб по каждому классу содержаний, где выявлены систематические расхождения.

При подтверждении арбитражным контролем систематических погрешностей анализов, допускаемых основной лабораторией, необходимо выяснить их , причины и разработать мероприятия для устранения этих причин. Без арбитражного контроля введение поправочных коэффициентов в результате основных анализов геологических проб не допускается.

Результаты анализов арбитражного контроля сравниваются с результатами анализов основной лаборатории и лаборатории, выполнявшей внешние контрольные анализы. Методика выявления систематических расхождений та же, что и при обработке данных внешнего геологического контроля. Данные арбитражного контроля принимаются за истинные, а установленная систематическая погрешность полностью относится к результатам анализов лаборатории, выполнявшей основные или внешние контрольные анализы.

Вопрос о необходимости повторного анализа всех проб данного класса и периода работ или о введении в результаты основных анализов соответствующей поправки решается после получения данных арбитражного контроля организацией, производящей разведку и оценку запасом месторождения.

Поправочный коэффициент К равен ![]() , где dr — относительное систематическое расхождение результатов основных анализов дли данного класса содержаний, %. Сi0 — исправленный результат анализа i-и пробы находим по формуле

, где dr — относительное систематическое расхождение результатов основных анализов дли данного класса содержаний, %. Сi0 — исправленный результат анализа i-и пробы находим по формуле ![]()

где Сi0— содержание компонента в i-й пробе, определенное в основной лаборатории (рядовой анализ).

Величину систематического расхождения dr результатов основных и арбитражных анализов рассчитывают по формуле

При расчете поправочного коэффициента К необходимо учитывать знак dr.

В том случае, если величина систематической погрешности результатов основных анализов проб для всех классов содержаний по разрезу или блоку для руд с резкими границами оруденения практически постоянна, то сопутствующую поправку можно вводить в среднее содержание компонента по разрезу или блоку. Вопрос о порядке введения поправок решается в каждом конкретном случае отдельно.

Контроль результатов опробования

При разведке золоторудных месторождений различных морфологических типов применяются разные системы разведочных работ, цель которых — получение наиболее представительных разведочных данных, необходимых для подсчета запасов. Различная детальность изучения месторождения и выявления запасов разных категорий в соответствующую стадию геологоразведочных работ не должна сказываться на надежности проб, отбираемых различными способами в процессе проходки горных выработок и бурения.

Только однозначный уровень надежности проб при всех способах их отбора гарантирует получение данных, необходимых для качественной и количественной характеристики золотого оруденения разведуемого месторождения.

Под надежностью пробы понимается соответствие содержаний полезных компонентов, установленных при анализе отобранной пробы, действительным содержанием, свойственным руде в естественном (коренном) залегании в объеме данной пробы и месте ее отбора.

Содержание полезных компонентов в пробе практически всегда отличается от их содержания в коренном залегании в объеме этой пробы в связи с возникающими погрешностями. Поэтому количественным выражением понятия надежность пробы может служить величина общей погрешности, которая слагается из величин погрешностей, возникающих при отборе, обработке и анализе пробы. Частная геологическая проба позволяет осуществить единичное, локальное, измерение изучаемого свойства (например, содержания полезных компонентов) в объеме руды или породы, определяемом размерами пробы (ее сечением, диаметром, длиной секций и т. д.) непосредственно в месте ее отбора. При этом каждая отдельно взятая проба характеризует природное содержание полезного компонента в точке наблюдения тем надежнее, чем меньшая погрешность допущена при каждой из указанных операций.

Надежными следует считать пробы, которым не свойственны систематические погрешности, а случайные погрешности находятся в допустимых пределах. Однако эти погрешности далеко не полностью определяют надежность, пробы в широком смысле этого слова. Большую роль в ее понимании играют и такие факторы, как соответствие способа отбора проб характеру распределения полезного компонента; ориентировка проб травлению максимальной изменчивости оруденения; длина секции проб характеру геологических границ рудного тела и его внутреннему строению сечение пробы физико-механическом свойствам руд и характеру распределения в них компонентов.

Следовательно, при оценке надежности геологических проб необходимо исходить из того, насколько выбранный способ отбора проб, их ориентировка и размеры в конкретном месте рудного тела согласуются с основными, наиболее характерными его геологическими особенностями.

От понятия надежность пробы следует отличать понятие представительность опробования. Под представительностью опробования следует понимать степень наших представлений о действительных концепциях и распределении полезного компонента в значительном по объему массиве руд (месторождении, рудном теле, участке, блоке), устанавливаемых по системе рационально размещенных в этом объеме надежных проб.

Представительность опробования зависит от особенностей геологического строения отдельных рудных тел и месторождения в целом; условий локализации оруденения, характера распределения и изменчивости полезного компонента в пределах оцениваемого рудного массива; степени изученности и разведанности месторождения; практических задач опробования; характера размещения и количества проб в оцениваемом объеме рудного массива; надежности частных проб в местах их отбора.

В соответствии с этим комплексная оценка надежности всех видов Проб, отбираемых при изучении месторождения, должна являться основной частью оценки результатов опробования в целом. При оценке надежности должны применяться все методы, возможные в условиях конкретных месторождений, основанные на учете как геологических, так и других факторов, в той или иной мере определяющих надежность проб.

В процессе разведки золоторудных месторождений большую роль своевременное выявление характера и величины погрешностей проб, возможность возникновения которых обусловлена, как правило, очень сложным строением рудных тел, характером распределения золота, размерами золотин, физико-механическими особенностями руд и другими причинами, даже при максимально тщательном отборе проб. Наиболее опасны при оценке данных месторождений систематические погрешности, однозначно искажающие содержание золота по преобладающему большинству отбираемых проб в сторону занижения или завышения. Величина этой погрешности, а также ее влияние на среднее содержание металла, определяемое по ряду (системе) проб, не могут быть уменьшены или совсем устранены только путем увеличения числа отбираемых проб.

Своевременное выявление и оценка влияния указанных факторов Надежность проб, а также принятие мер, устраняющих возможность появления погрешностей при опробовании, — важнейшие задачи, которые, должны решаться на протяжении всего геологоразведочного процесса и особенно в начальный период стадии предварительной разведки, когда опробование принимает систематический характер. Выявление характера и величины погрешностей, свойственных отбираемым при разведке видам проб, возможно при тщательном проведении экспериментальных заверочных работ и обобщении всех имеющихся материалов, касающихся опробования месторождения. Помимо решения указанных задач заверочные работы позволяют также опробовать другие, более производительные для условий конкретного месторождения способы отбора проб, обеспечивающие получение результатов, не подверженных влиянию систематических погрешностей.

Методы выявления надежности проб

В основе выявления надежности проб лежит заверка применяемых или испытываемых способов отбора проб более надежными способами, принятыми при экспериментальных работах за эталон. Выбор метода выявления характера и величины погрешностей, а также заверочного эталона, как правило, обусловливается основными целями экспериментальных работ, особенностями строения рудных тел, физико-механическими свойствами руд, характером распределения золота и размерами золотин, видом горных выработок, где намечено проведение работ, и масштабом разведуемого объекта.

Наиболее широкое распространение получили способы заверки с применением в качестве эталона валовых, задирковых и бороздовых (большого сечения) проб. Эти виды проб в большинстве случаев позволяют установить характер погрешностей в результатах опробования по контролируемому виду проб, получить дополнительную геологическую информацию об условиях локализации оруденения и особенностях распределения золота и, в конечном итоге, выбрать наиболее рациональный вид проб и способ их отбора.

При разведке золоторудных месторождений рекомендуются следующие возможные варианты заверочных работ.

1. Отбор валовых проб, расположенных сопряженно (т. е. имеющих общие плоскости соприкосновения) с бороздовыми или другими видами проб в пределах соответствующих интервалов опробования.

2. Отбор заверочных борозд большого сечения при сопряженном или параллельно-смежном их расположении с контролируемыми проба ми. В первом случае обе (контролируемая и заверочная) борозды должны отбираться в одних и тех же местах (в забое или стенке горной выработки), быть одинаково ориентированными по отношению к направлению наибольшей изменчивости содержания золота в рудных телах и располагаться в пределах одного и того же интервала. При этом обязательное условие размещение контролируемой пробы в контуре заверяющей борозды большого сечения. Во втором случае контролируемая и заверяющая борозды должны отбираться также в одном и том же месте и в пределах одного и того же интервала, но не одна в контуре другой, aпараллельно друг другу при непосредственном соприкосновении из сторон или на некотором (не более 10 см) расстоянии между ними.

3. Отбор задирковых проб при сопряженном их расположении с контролируемыми бороздами или другими пробами. В этом случае контролируемая бороздовая проба размещается в центральной части задирки, а ее длина в интервале опробования соответствует одному из размером заверяющей пробы, например ширине задирки.

4. Сопоставление результатов контролируемого опробования с данными эксплуатации. Этот вариант заверки опробования на стадиях предварительной и детальной разведки, как правило, практически не осуществим за исключением тех случаев, когда проводится опытная эксплуатация с целью получения наиболее объективных результатов о содержании металла в отдельных блоках (при крайне неравномерном распределении содержания золота) и выяснения ряда вопросов, касающихся предстоящей отработки месторождения.

Из приведенных вариантов заверочных работ, исключая последний, наиболее рекомендуемыми являются первый и второй. Оба они обеспечивают надежное определение содержания золота за счет возможности соблюдения более тщательного отбора проб и их постоянного сечения. Применение заверочных валовых проб целесообразно в случае выявления систематической погрешности контролируемого вида проб при весьма неравномерном распределении золота в рудах, выяснении возможности отбора нового вида проб или обосновании введения поправочного коэффициента в результате опробования, проведенного по тем пробам, для которых установлен систематический характер погрешностей.

Возможность применения валовых проб в качестве эталонных определяют основные задачи, стоящие перед заверочным опробованием, характер распределения золота в рудах, а также условия, возникающие при их отборе в горных выработках, вскрывающих рудные тела как по постиранию, так и вкрест простирания. При проходке горных выработок прослеживания, когда контролируемые бороздовые или другие пробы отбираются в забоях, предпочтение в качестве заверочного эталона отдается валовым пробам, если мощность рудного тела больше сечения горной выработки, вскрывающей его, т. е. в эталонную пробу поступает руда, содержание золота в которой необходимо установить.

При прослеживании горными выработками рудных тел, мощность которых значительно меньше сечения выработок (кварцевые жилы и т. д.), рекомендуется применение эталонных валовых проб. В этом случае в валовую пробу поступает вся горная масса, состоящая из руды и вмещающих пород. Это в значительной мере затрудняет возможность определения содержания золота непосредственно только в руде. Большую роль при выявлении возможности применения забойных валовых проб в качестве заверочного эталона играет и учет ошибок, возникновение которых может быть связано с приуроченностью повышенных концентраций металла к центральным или призальбандовым частям рудного тела.

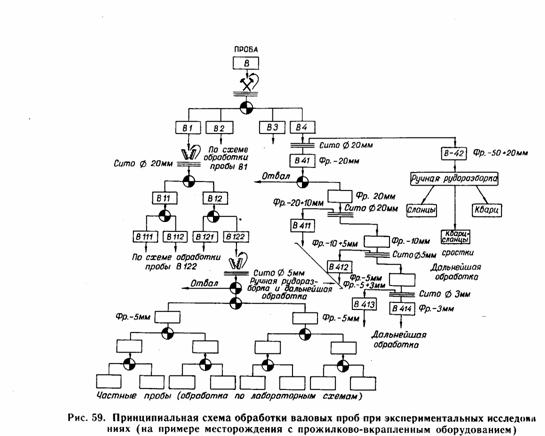

Заверка валовыми пробами получила наибольшее развитие в горных выработках, пересекающих рудные тела вкрест простирания. В этом случае достигаются наилучшие условия для выявления содержания золота в рудах по валовым пробам за счет пересечения рудных тел в направлении наивысшей изменчивости содержания металла, возможности отбора в пробу только рудного материала и исключения ошибок, возникновение которых связано с преобладающей концентрацией золота в различных частях рудного тела.