ГЛАВА 3. РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ С РУДНЫМИ ТЕЛАМИ РАЗЛИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ

Морфология рудных тел, условия их залегания и степень изменчивости орудения определяют особенности разведки золоторудных месторождений. Применяемые виды разведочных выработок, способы их расположения и плотность разведочной сети зависят от особенностей каждого месторождения с рудными телами различных морфологических типов.

Рекомендации по методике разведки золоторудных месторождений на различных стадиях даны в соответствии с требованиями ГК.З СССР к параметрам разведочных сетей различных групп месторождений (рудных тел) с учетом их размеров и изменчивости оруденения.

Однако с учетом того, что эти параметры являются ориентировочными, а не обязательными (что оговаривается в инструкции ГКЗ СССР), для каждого из типов даются рекомендации о наиболее рациональной разведочной сети для месторождений с различной степенью изменчивости морфологии рудных тел и содержаний в них золота. Окончательный выбор плотности разведочной сети должен производиться с учетом геологических особенностей каждого разведуемого месторождения (рудного поля) путем определения плотности одним из ранее указанных способов (сгущения и разрежения сети, сравнения данных разведки и эксплуатации и др.).

3.1. РАЗВЕДКА ЖИЛ И ЖИЛООБРАЗНЫХ ТЕЛ

Жильный тип весьма характерен для золоторудных месторождений. Эти месторождения представлены очень разнообразными по строению объектами, которые различаются количеством жил, их размерами, сложностью строения и взаимным расположением.

По размерам жилы делятся на четыре группы: весьма крупные (протяженные) —длиной более 1000 м; крупные — от 300 до 1000 м; средние—100—300 м; небольшие (короткие) — менее 100 м. Весьма различна и мощность жил (от первых сантиметров до 4 м). В отдельных раздувах мощности жил могут достигать первых десятков метров (10—20).

Основные жильные месторождения рудного золота могут быть представлены: 1) одной протяженной или несколькими достаточно разобщенными жилами, являющимися самостоятельными объектами разведки; 2) одной или несколькими основными жилами большой протяженности и сопряженным с ними значительным количеством наиболее обогащенных золотом небольших по протяженности жил (апофиз); 3) большим количеством сравнительно коротких жил (параллельных или ориентированных в разных направлениях по простиранию или падению); жилы приурочены к нескольким основным направлениям трещин, причем, как правило, лишь некоторые отдельные жилы или небольшая их часть промышленные; 4) системой коротких жил, расположенных друг за другом по простиранию или кулисообразно, приуроченных к одному разлому; фактически это маломощная жильная зона, но требующая разведки как единое жильное тело сложного внутреннего строения.

Методика разведки отдельных рудных тел в каждом из выделенных типов схожа. Однако подход к разведке месторождения (рудного поля) в целом и создание разведочной системы на каждом из объектов требуют обязательного учета особенностей возможного взаимного расположения рудных тел. При наличии нескольких систем жильных тел и большом их количестве система разведочных работ должна обеспечивать выявление всех рудных тел и наиболее экономичную их разведку.

Выявление всех или большинства рудных тел в пределах рудного поля (месторождения) в основном осуществляется на стадии поисково-оценочных работ и продолжается на стадии предварительной, а в ряде случаев и детальной разведки с учетом установленных закономерностей их пространственного размещения. Закономерности пространственного размещения жил, а также приуроченность их к определенным структурным элементам должны быть в основном выяснены уже на стадии поисково-оценочных работ. Только в этом случае возможна эффективная их разведка на последующих стадиях геологоразведочного процесса.

Для выявления жил в зависимости от конкретных геологических условий на разведуемом объекте используются геофизические и геохимические методы, проходятся поверхностные горные выработки (канавы, шурфы), а также бурятся картировочно-поисковые скважины. Большое значение имеют магистральные канавы, которые на месторождениях с многочисленными жильными телами должны задаваться по достаточно плотной сети. Для поисков скрытых рудных тел необходимо широко использовать бурение наземных и подземных скважин (горизонтальных или наклонных) и проходку квершлагов значительной протяженности, пересекающих основные структуры рудного поля или месторождения. Система разведочных выработок при разведке месторождений с большим количеством жил должна быть такой, чтобы из одного штрека можно было разведывать квершлагами или горизонтальными скважинами ближайшие параллельные рудные тела.

Для эффективного проведения разведочных работ скважины и горные выработки следует располагать таким образом, чтобы с их помощью можно было одновременно решить поисковые и разведочные задачи. Вместе с тем не исключается проходка выработок чисто поискового назначения. Выявленные жилы на стадии поисково-оценочных работ прослеживаются по простиранию геофизическими методами и вскрываются по редкой сети в зависимости от мощности наносов канавами, траншеями или глубокими шурфами. Жилы значительной протяженности (более 300 м) могут вскрываться через 40—80 м, более короткие — через 20—40 м.

Для уточнения условий залегания рудных тел, обоснования прогнозной оценки изучаемого участка наиболее перспективные и крупные жилы вскрываются отдельными скважинами до глубины порядка 150 м.

На стадии предварительной разведки основными задачами являются: установление основных закономерностей оруденения; предварительная оценка всех жил; разведка на глубину наиболее перспективных жил. На данной стадии очень важно наиболее полно изучить жилы с поверхности, чтобы дать надежную промышленную оценку каждому рудному телу и месторождению (рудному полю) в целом.

Рудные тела, получившие положительную оценку (на предыдущей стадии или в процессе предварительной разведки), разведываются канавами через 10—20 м, пройденными вкрест простирания жилы, а при небольшой мощности — траншеями по простиранию, позволяющими изучить и опробовать жильные тела на всем протяжении.

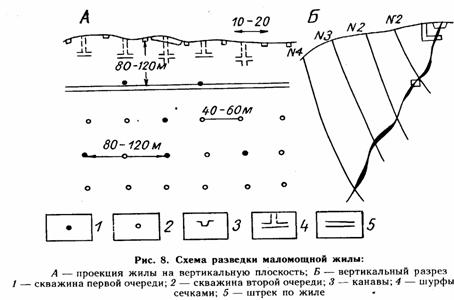

Рис. 8. Схема разведки маломощной жилы:

А — проекция жилы на вертикальную плоскость; Б — вертикальный разрез / — скважина первой очереди; 2 — скважина второй очереди; 3 — канавы; 4 — шурфы с рассечками; 5 — штрек по жиле

При большой мощности наносов или необходимости изучения жил в ненарушенном состоянии на глубине должны проходиться шурфы с рассечками, что весьма важно для выяснения вопроса об обогащении или обеднении золотом поверхностной зоны. Шурфы должны быть глубже границы коренных пород с наносами на 8—10 м; они располагаются в створе с канавами, но не чаще чем через 40 м по простиранию. Для вскрытия жил значительной мощности из шурфов проходятся короткие рассечки вкрест простирания, а для прослеживания маломощных жильных тел и установления сплошности рудных тел значительной мощности — рассечки по простиранию в обе стороны с целью более детального изучения и опробования жил.

По падению жилы разведуются скважинами, которые располагают по разведочным линиям, обязательно в тех же разрезах, где пройдены канавы и шурфы. Расстояние между линиями должно быть 80— 120 ж, а на жилах средней длины и коротких — 40— 80 м. Скважины в линиях проходятся таким образом, чтобы жилы были подсечены на глубинах 60—80 и 120—150 м (рис. 8). Наиболее перспективные жилы разбуриваются до глубины 600 м по более редкой сети. Такие скважины дают возможность установить глубину распространения промышленного оруденения и получить информацию для более правильной оценки месторождения (рудного поля) в целом.

При благоприятном рельефе местности вместо шурфов и скважин могут проходиться штольни. Первый штольневой горизонт, как правило, располагается на глубине 50—60 м, а следующие — через 80—120 м. Как правило, проходится не больше двух штольневых горизонтов и только по основным рудным телам.

На месторождениях со сложной морфологией жил, крайне неравномерным распределением золота и прерывистым промышленным оруденением проходятся также подземные горные выработки (штольни, шахты с квершлагами и штреками) по наиболее крупным рудным телам, однако горизонтов и в этом случае не должно быть более двух.

В процессе детальной разведки все рудные тела разведываются горными выработками на одном-двух горизонтах в зависимости от принадлежности месторождений к той или иной группе (классификации ГКЗ СССР); сложные по строению жилы при необходимости разведываются и на большем количестве горизонтов.

При расчленненом рельефе для этих целей используются штольни. Если рельеф нерасчлененный, проходится шахта глубиной 89—120 м. В случае необходимости шахта углубляется. На каждом горизонте рудные тела малой мощности изучаются штреками, а значительной — Штреками и рассечками из них. При наличии близлежащих параллельных жил одна из них или несколько разведуются штреками, а остальные — рассечками, пройденными из этого штрека. Вместо рассечек могут использоваться горизонтальные или наклонные скважины, которые бурят из штрека по одной из параллельных жил.

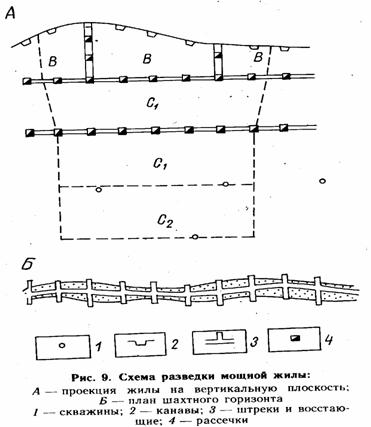

При разведке жил значительной мощности и параллельно расположенных жил расстояние между рассечками не должно превышать 20 м (рис. 9).

При наличии жил сложного строения из отдельных рассечек проходятся штреки длиной 5—10 м по простиранию жилы в обе стороны. В этом случае проходка рассечек через 10—20 м (на маломощных жилах) не обязательна и расстояние между ними может быть увеличено до 60 м.

Для более детального изучения рудных тел (разведки запасов категории В) и проверки сплошности золотого оруденения по падению из штреков проходятся восстающие. Количество восстающих зависит от размеров рудных тел и сложности их строения. Восстающие, как правило, проходятся не чаще, чем через 80—120 м при протяженных жилах и не более одного-двух восстающих в случае коротких жил или рудных столбов. Если жилы характеризуются выдержанным оруденением, можно ограничиться проходкой единичных восстающих на каждом горизонте.

Ниже последнего горизонта горных работ и на флангах жилы разведуются бурением (см. рис. 8, рис. 10).

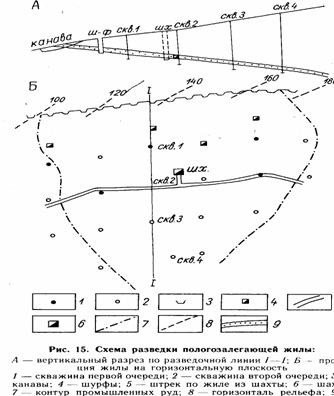

Пологозалегающие жилы с поверхности разведуются также канавами и шурфами, а по падению — вертикальными скважинами. Разведка осуществляется скважинами по квадратной сети 80X80 м с последующим сгущением 40X40 м. На стадии детальной разведки пологозалегающих жил при сложном строении рудных тел и неравномерном распределении золота, как и в случае крутопадающих жил, на отдельных горизонтах проходятся штреки.

Если месторождение представлено системой коротких жил, приуроченных к одному разлому и расположенных прямо по простиранию друг за другом или кулисообразно, зоны разведываются по указанным схемам в целом как единое рудное тело, особенно на стадии предварительной разведки. Учитывая большое разнообразие в строении жильных золоторудных месторождений, возможны отступления от указанных схем разведки, так как необходим индивидуальный подход к каждому объекту в зависимости от его геологического строения.

Рассмотрим общие чрсобенности методики разведки жильных месторождений, положив в основу наиболее часто встречающиеся геологический ситуации.

Для разведки жил с рудными столбами, имеющими пологое склонение или близкогоризонтальное залегание, необходимо более широко использовать восстающие (вплоть до создания разведочной системы), так как горизонтальные выработки не позволяют надежно проследить и оконтурить обогащенные участки (рудные столбы). При наличии по простиранию жилы одного или нескольких рудных столбов небольшой длины, разделенных значительными по протяженности участками непромышленного оруденения, резко снижается экономическая эффективность разведки горизонтальными выработками. В этих условиях целесообразно проходить основные разведочные горизонты с большим расстоянием по вертикали (в два раза), а рудные столбы на промежуточных горизонтах разведывать короткими штреками из восстающих, пройденных в центральной части столба, или скважинами, пробуренными по более густой сети в пределах рудного столба (см. рис. 10).

Увеличение расстояния между горизонтами с разбуриванием промежуточного горизонта возможно и при разведке протяженных жил с относительно выдержанным оруденением.

На месторождениях с большим количеством рудных тел при детальной разведке нет необходимости разведывать по указанным схемам все рудные тела. По схемам разведуются только основные рудные тела, определяющие промышленную значимость месторождения, а остальные разведуются с поверхности канавами, а на глубину только бурением в основном по категории С2.

Возможность использования бурения для разведки жильных золоторудных месторождений определяется представительностью данных, получаемых по скважинам. Как правило, жильные рудные тела характеризуются неравномерным или весьма неравномерным распределением золота. Причем на многих месторождениях лишь небольшое количество проб (от 5 до 20 %) определяет промышленную ценность руд, остальные пробы часто показывают непромышленное содержание. В этих условиях данные о содержании золота в точке пересечения рудного тела скважиной — случайные и чаще имеют низкие значения. Только достаточно большое число проб (пересечений) может относительно надежно характеризовать содержание золота в рудном теле. Исходя из этого, разведку жильных тел скважинами следует проводить крупными блоками таким образом, чтобы количество пересечений в подсчетном блоке было не менее 10.

Для этих же целей следует применять многозабойное бурение с отклонением ствола скважины на различных уровнях. Это дает возможность получать в каждой точке несколько пересечений, позволяющих более надежно установить содержание, а при значительных отклонениях стволов скважин создать относительно равномерную и достаточно густую сеть разведочных пересечений.

На надежность полученных содержаний золота влияет и избирательное истирание керна. Опыт разведки жильных месторождений показывает, что в подавляющем большинстве случаев из-за избирательного истирания керна содержания золота занижаются.

При разведке рудных тел незначительной мощности дробление керна и низкий его выход искажают (уменьшают) мощность рудного тела, а иногда и вообще не позволяют обнаружить жилу.

Все это делает весьма актуальным вопрос о необходимости тщательной заверки данных бурения данными проходки горных выработок. Заверка результатов бурения на жильных золоторудных месторождениях Должна осуществляться уже на стадии предварительной разведки, что дает возможность как на этой стадии, так и на стадии детальной разведки широко использовать бурение.

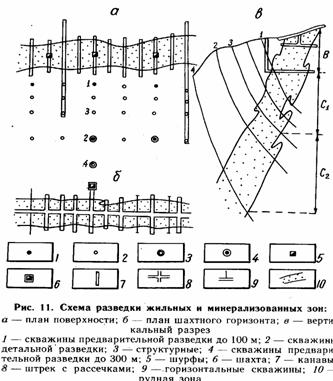

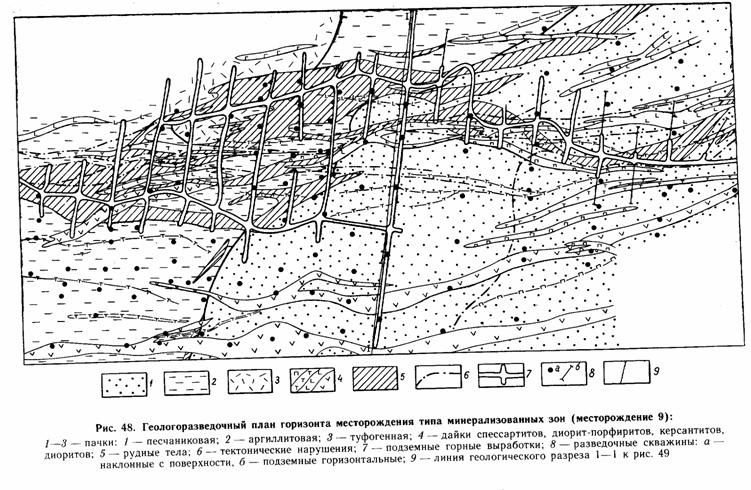

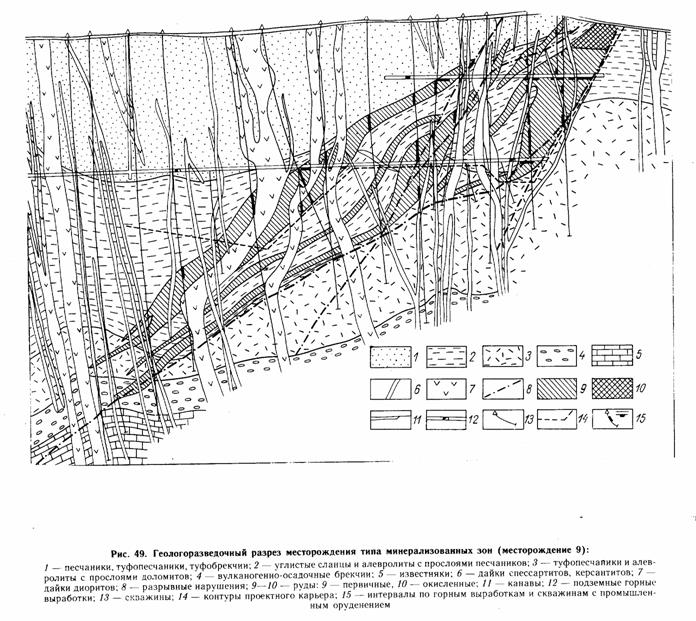

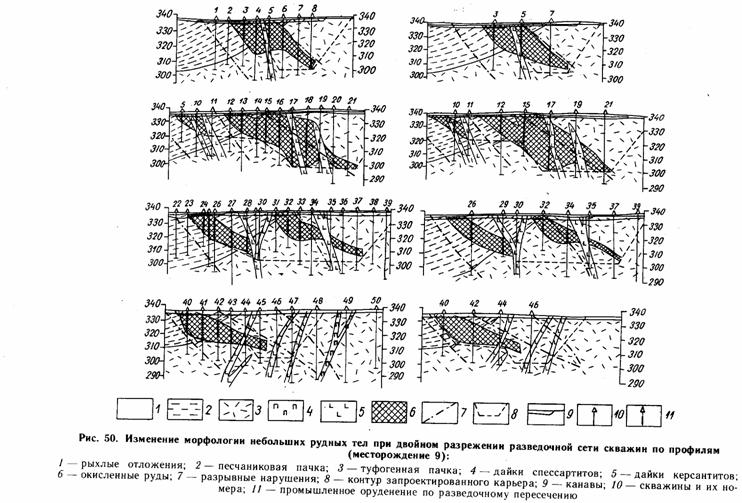

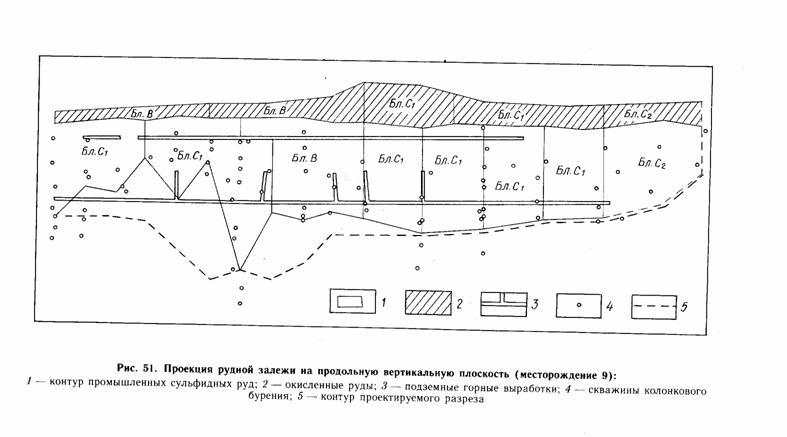

3.2. РАЗВЕДКА ЖИЛЬНЫХ И МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗОН

Методика разведки месторождений с рудными телами типа жильных и минерализованных зон в общем однотипна, так как они образуют линейно-вытянутые рудные тела значительной мощности (от 5 до 50 м и более), которые обычно приурочены к крупным тектоническим нарушениям. Различия в методике разведки определяются главным образом неодинаковой сложностью внутреннего строения жильных и минерализованных зон, что влияет лишь на плотность разведочной сети и применяемые виды разведочных выработок.

В пределах рудных полей этих золоторудных месторождений обычно наблюдаются одно или несколько параллельных или расположенных друг за другом на нескольких уровнях рудных тел большой протяженности, причем минерализованным зонам более присущи одиночные рудные тела. Характерные особенности месторождений с рудными телами типа жильных и минерализованных зон — относительно выдержанная мощность и прямолинейность внешнего контура зон при весьма сложном внутреннем строении, что и определяет методику их разведки и опробования. Рудоносные зоны, как правило, довольно надежно выявляются и прослеживаются на стадии поисково-оценочных работ при вскрытии их канавами через 80—120 м (а при небольшой длине рудных тел — через 40—80 м) или одиночными скважинами глубиной 60—100 м при расположении разведочных линий через 80—120 м.

На стадии предварительной разведки сеть разведочных канав сгущается до 20, иногда 40 м, а в минерализованных зонах большой мощности и протяженности в ряде случаев и до 80 м. Детальная разведка проводится шурфами (глубиной 25—30 м) с рассечками из штреков, пройденных по рудному телу на одном, реже двух горизонтах. Расстояния между шурфами не должны быть меньше 80—120 м, а между горизонтами колеблются от 40 до 120 м в зависимости от сложности строения зон.

Расстояния между рассечками на жильных зонах 20—40 м, а на минерализованных зонах 40—60 ж (рис. 11). На глубину разведка ведется скважинами по относительно редкой сети до глубины порядка 200— 250 м, а при получении положительных результатов до глубины 500—800 м.

В процессе детальной разведки делаются дополнительные рассечки через 10—20 м (через 20—40 м на минерализованных зонах) из ранее пройденных штреков. На сложных по строению месторождениях проходятся дополнительные горизонты через 40—50 м по вертикали. Число разведочных горизонтов на сложных месторождениях может быть различным. Оно зависит от сложности строения зон и необходимого количества запасов высоких категорий. Обычно проходится не менее трех —

четырех горизонтов по жильным зонам и двух — четырех горизонтов по минерализованным зонам. Ниже горных горизонтов на всех месторождениях разведку проводят бурением. Скважины бурят по сетке с интервалами 40—60 м по простиранию и падению, причем глубина разведки может быть значительной (500—800 м), так как эти месторождения нередко имеют большой вертикальный размах промышленного золотого оруденения. Для оценки глубины распространения промышленного оруденения бурят также отдельные структурно-поисковые скважины (1200—1500 м). Минерализованные зоны с относительно простым строением могут быть полностью разведаны бурением. Подземные выработки в этом случае используются только для заверки данных бурения. С этой целью на наиболее характерном участке месторождения (рудного тела) проходится один -горизонт горизонтальных выработок с восстающими (или гезенками), причем он не обязательно должен вскрывать рудное тело на всем протяжении по простиранию.

Минерализованные зоны с мощными корами выветривания разве-дуются скважинами по сетке 100Х 100 м для категории Ciи 100X50 по категории В, причем для целей заверки данных бурения в корах выветривания могут быть использованы станки УБСР-25, с бурением заве-рочных скважин до глубины 20—22 м.

С целью повышения эффективности разведочных работ на этих месторождениях целесообразно шире использовать бурение горизонтальных скважин из основного штрека, которые заменяют разведочные рассечки как на стадии предварительной, так и на стадии детальной разведки. Успешное применение бурения в данном случае обусловлено значительной мощностью рудных тел и относительно равномерным распределением оруденения (минерализованные зоны). В жильных зонах бурение не всегда позволяет получить надежные результаты, так как не удается изучить внутреннее строение зоны, хотя в целом жильная зона прослеживается достаточно надежно. На многих подобных месторождениях наблюдается значительное занижение содержаний золота по данным бурения, что также обусловливает необходимость обязательной заверки данных бурения данными проходки горных выработок.

Низкое содержание золота в рудах минерализованных зон, крайне неравномерное распределение золота в жильных зонах, а также отсутствие четких геологических границ рудных тел — все это требует повышенного внимания к опробованию горных выработок.

Опробование рассечек ведется секционными бороздами. В жильных зонах раздельно опробуются вмещающие породы, окварцованные породы и кварцевые жилы. Минерализованные зоны опробуются секционно в целом на всю мощность. Только при наличии мощных кварцевых жил внутри зоны жилы опробуются самостоятельно.

Восстающие используются главным образом для проверки сплошности оруденения, прослеживания обогащенных участков (рудных столбов), увязки рудных тел между горизонтами. Только на сложных по внутреннему строению жильных зонах с крайне неравномерным распределением золота и реже в пределах минерализованных зон проходят восстающие с рассечками по относительно плотной сети (восстающие через 80—120 м и рассечки через 10—20 м по вертикали).

Методика, применяемая при разведке, жильных и минерализованных зон, используется и при разведке месторождений, рудные тела которых представлены дайками значительной мощности. По характеру оруденения эти месторождения подразделяются на две группы; дайки, в которых оруденение приурочено к кварцевым лестничным жилам, неравномерно • распределенным в теле дайки; дайки с прожилково-вкрапленным, относительно равномерным оруденением.

Дайки первой группы в основном разведываются штреками с отдельными рассечками (ортами), по которым определяется0, мощность

дайки. Расстояние между ортами может быть принято 40—60 м, при этом каждая отдельная лестничная жила не прослеживается по простиранию ортами или штреками. Дайки второй группы разведываются наклонными или горизонтальными скважинами и лишь один опорный горизонт разведывается штреком с рассечками или рассечками, ориентированными вкрест простирания дайки.

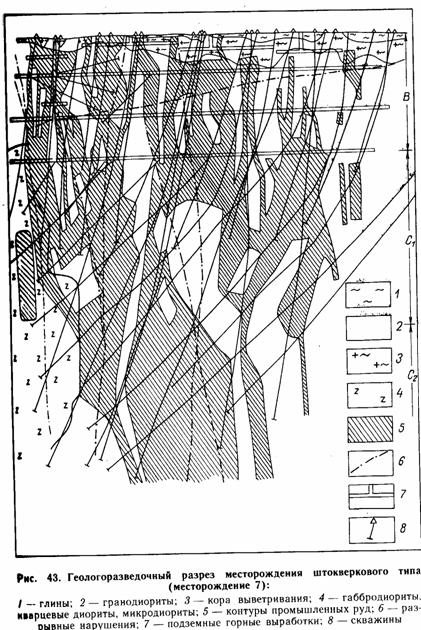

3.3. РАЗВЕДКА ШТОКВЕРКОВЫХ ТЕЛ

Золоторудные месторождения типа штокверков характеризуются крупными размерами рудных тел. В пределах рудного поля обычно имеется только одно рудное тело. Реже встречаются месторождения с несколькими сравнительно небольшими телами. Так же, как жильным и минерализованным зонам, штокверкам свойственно отсутствие геологических границ. Границы рудных тел определяются только по данным опробования. Форма рудных тел на штокверковых месторождениях может быть удлиненной, изометричной или линзовидной, но во всех случаях из-за значительных размеров их понятие мощности к ним не применимо.

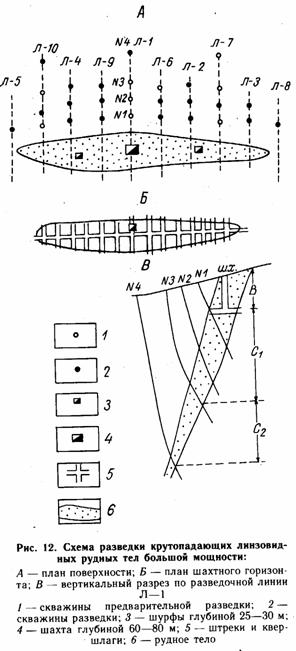

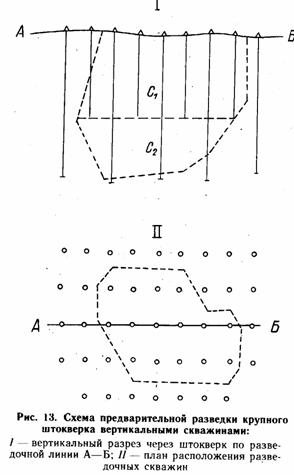

Большие размеры рудных тел позволяют уже на стадии поисково-оценочных работ при проходке магистральных канав (по редкой сети) надежно оконтурить штокверк и с помощью небольших канав, проходимых через 40—80 м на участках с промышленным оруденением, дать промышленную оценку. Предварительная разведка осуществляется бурением. На жильных штокверках, когда его внутреннее строение определяется наличием золотоносных кварцевых жил близкого направления (обычно крутопадающих), разведку следует проводить наклонными скважинами, расположенными по профилям с расстояниями между ними 80—120 м, а между скважинами в профилях 40—60 м (рис. 12).

При тонкопрожилковом характере штокверкового оруденения, представленным относительно равномерной системой прожилков разного направления, разведка производится вертикальными скважинами, расположенными по сетке, плотность которой определяется главным образом размерами штокверка, но не должна быть гуще чем (100—120)Х(100—120) метров (рис. 13). Глубина предварительной разведки скважинами в профилях или по сетке не должна превышать 500 м, на большую глубину бурятся лишь отдельные скважины для определения вертикального размаха промышленного оруденения. Подземные горные выработки при предварительной разведке, как правило, не проходятся, так как с помощью бурения можно решить практически все геологические задачи.

Детальная разведка штокверковых месторождений золота обоих типов производится горными выработками на одном — двух горизонтах, расположенных через 60—80 м по вертикали. Квершлаги проходятся через 80—120 М и располагаются в створе со скважинами. Относительно небольшие рудные тела разведываются по вертикали через 40 м при расстояниях между квершлагами 20—40 м. Ниже горизонтов горных работ рудные тела разведываются при помощи бурения. На жильных штокверках проходятся дополнительные профили скважин и расстояния между скважинами доводятся до 40—80 м с интервалами между скважинами 40—60 м. На штокверках тонкопрожилкового типа скважины проходятся по сетке 60X80 или 80Х 120 ж. Глубина разведки скважинами 600—800 м, отдельные скважины бурят до глубин 1000—1500 м. При большом вертикальном размахе оруденения единичные скважины необходимо бурить до глубины распространения промышленного оруденения.

На этих золоторудных месторождениях, а также на месторождениях с рудными телами типа жильных и минерализованных зон, отработка которых будет осуществляться открытым способом, глубина детальной разведки ограничивается глубиной карьера. Разведка ниже карьера производится лишь в том случае, если глубокие горизонты могут быть отработаны подземным способом.

Штокверковые месторождения (особенно тонкопрожилковые) — благоприятные объекты для бурения. Практика разведки таких месторождений показала, что по керну надежно определяется содержание золота даже в сложных горно-технических условиях при низком выходе керна На одном из месторождений уже при выходе керна более 10% получали надежные данные опробования. Хорошие результаты установлены при разведке скважинами шарошечного и ударно-механического бурения. Поэтому при бурении вертикальных скважин можно использовать колонковое, ударно-механическое или шарошечное бурение, но предварительно обязательно проведение опытных работ для выбора оптимального способа бурения.

Ввиду крупных размеров рудных тел, надежной промышленной оценки штокверковых месторождений и минерализованных жильных зон уже на стадии поисково-оценочных работ или в самые начальные периоды предварительной разведки на положительно оцененных месторождениях стадии предварительной и детальной разведки можно совмещать. В этом случае на верхних горизонтах месторождений (или на отдельных участках) проводится детальная разведка, а на остальной части рудных тел — предварительная. Практика показала, что применение такой методики дает возможность в два — три раза сократить сроки разведки.

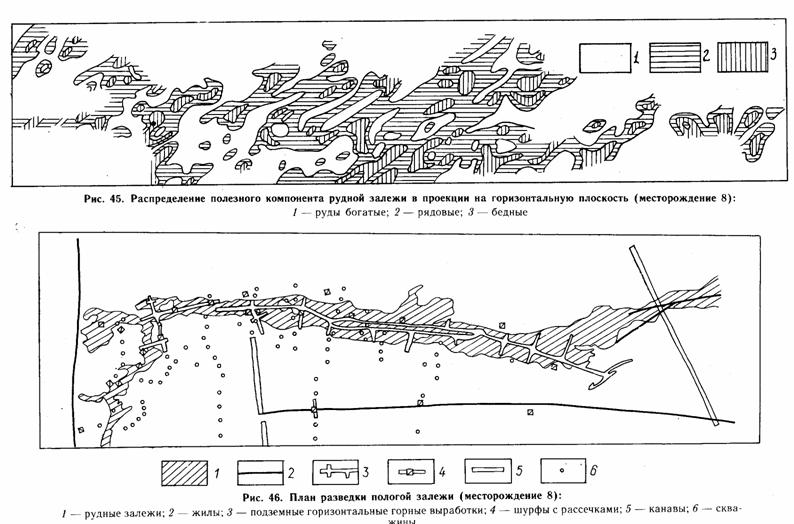

3.4. РАЗВЕДКА ЛИНЗОВИЦНЫХ, ПЛАСТО- И ЖИЛООБРАЗНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Залежи представлены сплошными или вкрапленными сульфидными рудами, причем сплошные сульфидные залежи состоят в основном из пирита, реже пирротина, кварца или барита, иногда с хлоритом и гидрослюдами, и часто сопровождаются зонами вкрапленных руд. Встречаются залежи кварцитов с вкрапленным оруденением. Приурочены залежи, как правило, к зонам рассланцевания пород, часто не выходят на поверхность, а на поверхности сложены окисленными рудами.

В зоне окисления залежи имеют совершенно другую морфологию, чем первичные сульфидные руды. Это должно учитываться при разведочных работах.

Месторождения данного типа в большинстве случаев сложены несколькими залежами, находящимися в одной рудоносной зоне. В ее пределах располагаются рудные залежи различных размеров и морфологии, на разных расстояниях друг от друга, но обычно с более или менее выдержанным направлением падения. В целом рудоносная зона должна быть изучена на стадии поисково-оценочных работ при бурении картировочных и поисковых скважин. В ней должны быть выделены наиболее перспективные участки и рудные тела.

На стадии предварительной разведки обнаруженные залежи и перспективные участки разбуриваются скважинами, которые располагаются в поперечных профилях с расстояниями между профилями 80—120 м. В зависимости от размеров рудных залежей в профилях бурят единичные скважины глубиной 100—300 м. Наиболее перспективные залежи разбуриваются по сетке с расстояниями между профилями 80—120 м, а между скважинами 40—60 м; глубина бурения по падению 500—800 м или до выклинивания залежей (см. рис. 12). Канавы и шурфы используются обычно только для изучения зоны окисления, по которой могут быть пробурены также вертикальные скважины (колонковые или шарошечные) по достаточно густой сети, пересекающие всю залежь окисленных руд до верхней границы первичных руд.

На стадии детальной разведки сеть скважин сгущается до 60—80 или 30—40 м в зависимости от размеров залежей и сложности их строения путем дополнительной закладки профилей и бурения скважин. Кроме того, на одном — двух горизонтах проходятся горные выработки (штреки с рассечками), располагаемые по тем же профилям, что и скважины. При сложной морфологии рудных тел горные выработки проходят и на промежуточных профилях. Несложные по строению залежи с относительно равномерным распределением золота в отдельных случаях могут быть разведаны только скважинами, так как на этом типе достоверность бурения достаточно высока.

Контрастность руд и вмещающих пород на месторождениях данного типа позволяет применять скважинные и шахтные геофизические методы, которые способствуют прослеживанию и оконтуриванию залежей сплошных и вкрапленных руд. Это дает возможность при разведке бурением значительно повысить достоверность установленных запасов без использования разведочных горных выработок.

На рудных телах большой мощности для частичной замены рассечек необходимо бурение горизонтальных скважин из подземных горных выработок.

Детальная разведка окисленных руд может производиться вертикальными скважинами шарошечного, пневмоударного и ударно-канатного бурения по относительно более густой сети.

В ряде случаев глубокозалегающие залежи можно разведывать только бурением без дорогостоящих горных работ.

Залежи, кроме золота, содержат медь, свинец, цинк, серебро, редкие и другие элементы, что обязательно должно учитываться при разведке. При опробовании необходимо выявлять весь комплекс полезных компонентов, для чего следует проводить систематический отбор соответствующих рядовых или групповых проб.

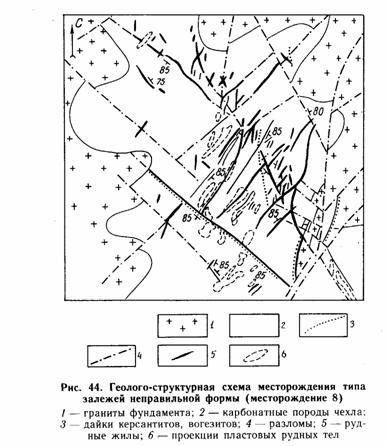

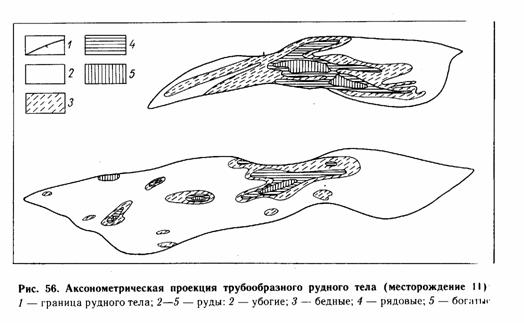

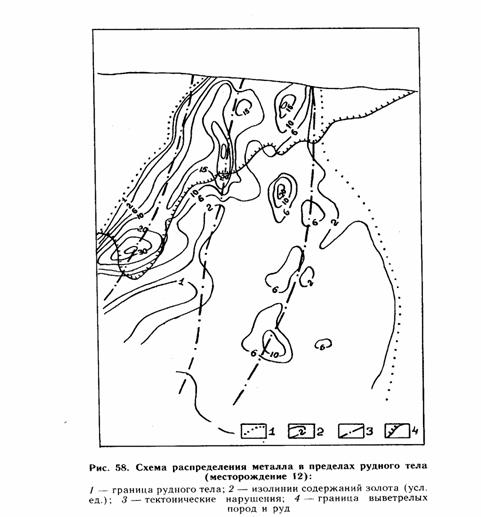

3.5. РАЗВЕДКА РУДНЫХ ТЕЛ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ И НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА (ГНЕЗДА, ТРУБЧАТЫЕ, ЛИНЗОВИДНЫЕ И ЖИЛООБРАЗНЫЕ ЗАЛЕЖИ И Т. П.)

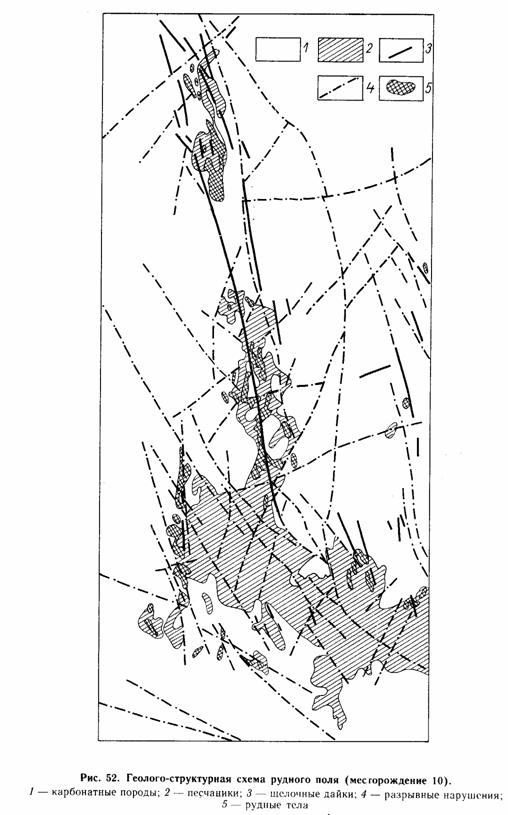

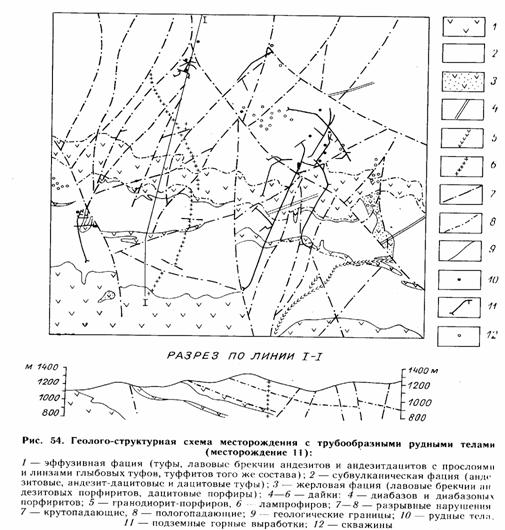

Месторождения золота данного морфологического типа, как правило, представлены группой рудных тел различного 'размера и сложности. Размещение рудных тел контролируется определенными системами разломов, трещин, контактовыми поверхностями и элементами складчатости. Во многих случаях рудные тела этого типа не выходят на поверхность и относятся к скрытым. Пространственно они приурочены к определенной структурной зоне или породам определенного состава (зоны интрузивного контакта или рассланцевания пород, пачки карбонатных толщ, вулканогенно-эруптивные образования и т. п.). Небольшой размер рудных тел, значительная разобщенность их в пределах месторождения обусловливают сложность их выявления и разведки. Последняя затруднена также крайне неравномерным распределением золота в рудных телах и сложностью их морфологии.

На стадии поисково-оценочных работ на рудном поле практически невозможно установить большинство рудных тел данного типа, поэтому главным образом обнаруживают и прослеживают в целом рудоносную зону, к которой приурочены рудные тела. Одновременно изучают условия локализации золотого оруденения.

Поиски и выявление отдельных рудных тел производят на стадии предварительной разведки. Обнаруженные тела разведуются небольшим числом выработок. Для разведки используются в основном системы горизонтальных горных выработок — штреки, квершлаги, орты, а также штольни. Каждое рудное тело необходимо пересечь на горизонте хотя бы одной горной выработкой (в любом направлении). Оконтуривание рудных тел в других направлениях может быть выполнено горизонтальными или наклонными скважинами, пробуренными из тех же горных выработок или с поверхности.

Рудные тела с высокими содержаниями золота оконтуриваются дополнительными рассечками и квершлагами. Горизонтальные скважины и квершлаги используются и для детального опоискования всей рудоносной зоны.

Принципиально возможна разведка бурением и рудных тел неправильной формы, особенно при относительно больших их размерах и равномерном распределении в них золота. Для обеспечения необходимого количества пересечений сеть разведочных скважин должна быть достаточно плотной. Это может быть достигнуто только многоствольным бурением с тремя — четырьмя скважинами из каждого ствола. В благоприятных условиях при близком расположении рудных тел соседние рудные тела могут быть разведаны горизонтальными скважинами из горноразведочных выработок, пройденных по одному из рудных тел. При разведке скважинами необходимо провести соответствующие работы по установлению надежности результатов бурения на данном объекте.

Если рудные тела имеют контрастные физические свойства по отношению к вмещающим породам (особенно, если они представлены сульфидными или магнетитовыми рудами), для выявления и оконтуривания рудных тел необходимо шире использовать геофизические, главным образом, скважинные и шахтные методы — радиопросвечивание, магнитометрию, вызванную поляризацию и др.

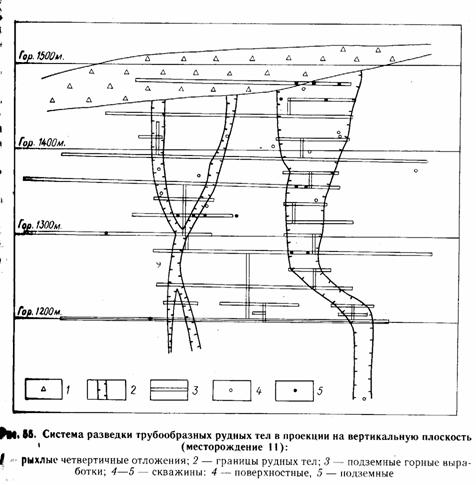

Детальная разведка рудных тел данного типа проводится в основном горными выработками на нескольких горизонтах (два — четыре горизонта для гнездообразных тел и линзовидных залежей, четыре — восемь горизонтов для трубчатых тел с расстояниями между ними 20— 40 м, с проходкой рассечек или квершлагов на каждом горизонте через 10 м, а иногда и 5—6 ж). Кроме того, каждое тело между горизонтами изучается восстающими. Вместо рассечек могут быть использованы горизонтальные или наклонные скважины.

В рудных телах этого типа содержания золота достаточно высокие, поэтому детальная разведка эффективна даже при значительных объемах горных работ и длительных сроках их проведения. Месторождения этого типа по Классификации запасов ГКЗ СССР 1981 г. относятся в основном к четвертой группе и для передачи их в освоение требуется 50 % запасов категории С1, и 50 % категории С2. Более детальное изучение и перевод запасов из категории С2 в категорию С1 на месторождениях этого типа производятся при подготовке месторождения к эксплуатации и в процессе эксплуатационной разведки.

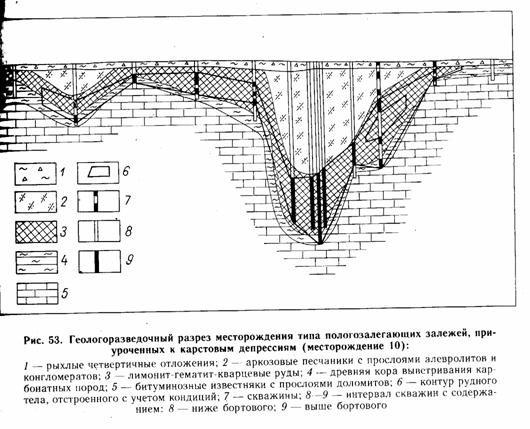

3.6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО ИЛИ ПОЛОГОЗАЛЕГАЮЩИХ РУДНЫХ ТЕЛ

К данному типу рудных тел относятся главным образом пласто- или линзообразные золотоносные залежи и жилы различной мощности, а также пласто- и карманообразные залежи — железные шляпы и окисленные руды в карстовых полостях. Горизонтально залегающие пласто- и линзообразные залежи располагаются обычно на некотором расстоянии от поверхности, имеют большую площадь распространения по латерали, что и определяет возможность их разведки вертикальными скважинами. В процессе поисково-оценочных работ при структурно-карти-ровочном бурении определяется положение залежей в геологическом разрезе и условиях их залегания, а также проводится их предварительное оконтуривание. Это дает возможность на стадиях предварительной и детальной разведки горизонтальные и близгоризонтальные залежи разведывать вертикальными скважинами по квадратной (при изометрических телах) или прямоугольной сетке (при вытянутых рудных телах). Расстояния между скважинами зависят от площади рудного тела и стадии геологоразведочных работ, но при детальной разведке они не должны превышать 30x80 или 40x80 м.

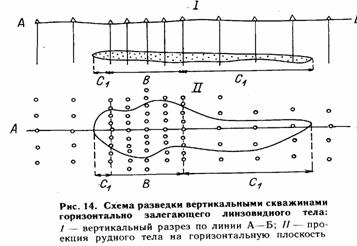

На линейно-вытянутых рудных телах с незначительной шириной залежей скважины в- линиях следует бурить через 20—30 м (иногда через Юм), чтобы обеспечить не менее двух — трех пересечений залежи в каждой линии (рис. 14). На стадии детальной разведки на крупных рудных телах или при неравномерном распределении золота и наличии участков неоруденелых пород или непромышленных руд можно использовать горизонтальные горные выработки взаимно перпендикулярного направления с расстояниями между выработками 40—80 м. Если мощность рудного тела превышает высоту горизонтальной горной выработки, для определения мощности и 'содержания золота в рудах применяют восстающие.

Для месторождений данного типа характерно наличие нескольких рудовмещающих горизонтов, причем часто залежи залегают друг под другом на нескольких уровнях. С помощью вертикальных скважин можно одновременно разведывать серию рудных залежей, расположенных на различных стратиграфических уровнях. Вертикальными скважинами разведывают также и пологозалегающие золоторудные жилы, жило-подобные тела, линзовидные и пластообразные тела, но при детальной разведке этих тел применяется более плотная сеть скважин — 20—80 м по простиранию и 40—60 м по падению с одновременной проходкой одного — двух горизонтов горных выработок с расстояниями между ними 60—120 м в плоскости падения рудного тела — шурфовой и шахтный или штольневые горизонты со штреками и рассечками (рис. 15).

Разведка золоторудных залежей плаще- или карманообразной формы, выходящих на дневную поверхность, осуществляется шурфами или вертикальными скважинами по различной сетке в зависимости от площади рудного тела, формы его выхода и стадии геологоразведочных работ. Обычно на наиболее сложных залежах расстояние между скважинами или шурфами при детальной разведке не превышает 20x40 м. Может применяться колонковое, ударно-механическое и пневмоударное бурение. Скважины и шурфы бурятся непрерывно на всю мощность железных шляп или залежей окисленных руд.

Основные способы разведки, параметры разведочной сети при разведке золоторудных месторождений разных морфологических типов приведены в табл. 10.

Данные табл. 10 должны использоваться при выборе параметров на стадиях детальной и предварительной разведки золоторудных месторождений. Однако эти параметры не обязательны и могут корректироваться на практике в зависимости от степени сложности строения рудных тел и их размеров на разведуемых месторождениях. В табл. 11 рекомендуются приблизительные параметры разведочных сетей на поисково-оценочной стадии и стадии предварительной разведки.

Необходимо еще раз подчеркнуть особенности методики работ по подтверждению сплошности оруденения при разведке всех морфологических типов золоторудных месторождений.

Для проверки сплошности по простиранию на всех типах месторождений используются главным образом штреки, являющиеся разведочными или служащие для Создания разведочной системы.

При малой мощности рудных тел (менее 3 м) разведочный штрек, проходимый обязательно по рудному телу, обеспечивает решение этой задачи. При большой мощности рудных тел для изучения сплошности по простиранию'проходится рудный штрек, одновременно обеспечивающий разведку рудного тела секущими горными выработками. При необходимости, особенно на рудных телах большой мощности со сложным внутренним строением, помимо основного штрека могут быть пройдены дополнительные короткие штреки из рассечек.

Для проверки сплошности по падению рудного тела, особенно на сложных месторождениях, проходятся специальные восстающие (с рассечками), количество которых зависит от конкретных геологических условий месторождений.

Практически на всех типах месторождений для проверки сплошности оруденения могут быть использованы скважины, главным образом подземные, но наиболее эффективно бурение с этой целью на рудных телах большой мощности и наклонного залегания. Бурят веер (по падению или простиранию) скважин между горизонтами или на разведочном горизонте по достаточно плотной сети. Естественно, что бурение возможно только при выяснении достаточной его надежности.

3.7. ПРИМЕРЫ РАЗВЕДКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ

Учитывая многообразие золоторудных месторождений и значительные различия их формы, размеров и изменчивости оруденения в пределах даже каждой выделенной морфологической группы, в рамках методического руководства трудно привести примеры особенностей разведки каждого из них. Поэтому были выбраны наиболее типичные месторождения простого и сложного строения из каждой морфологической группы, разведка которых будет служить иллюстрацией рассмотренных общих положений методики разведки золоторудных месторождений.

Запасы по всем месторождениям, выбранным в качестве примера, были утверждены в ГКЗ СССР, некоторые из них в настоящее время эксплуатируются, а на других продолжаются разведочные работы.

Таблица 10

Основные способы разведки и параметры разведочных сетей, рекомендуемые при детальной разведке

золоторудных месторождений разных морфологических типов

| Форма рудных тел в горизонтальных сечениях |

Морфологический тип и мощность рудных тел |

Способ расположения разведочных выработок |

Группа по классификации ГКЗ СССР |

Тип разведочных выработок |

Категория В |

Категория С1 | ||

| Расстояние между выработками, м | ||||||||

| По простиранию |

По падению |

По простиранию |

По падению | |||||

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| Крутопадающие рудные тела | ||||||||

| Линейно-вытянутые |

Жилы и жилообразные залежи мощностью до 3м |

По простиранию рудных тел |

2 |

Штреки Восстающие Рассечки из параллельного штрека или восстающих Наклонные скважины |

Непрерывно 80-120 10-20 - |

40-60 Непрерывно 40-60 - |

Непрерывно 120 20-30 40-60 |

80-120 Непрерывно - 40-60 |

| 3-41 |

Штреки Восстающие Рассечки2 из параллельного штрека Наклонные скважины |

Непрерывно 80-120 10-20 40-60 |

До 80 Непрерывно - 40-60 | |||||

| Жильные зоны и дайки мощностью свыше 3м (обычно до 15м) |

В горизонтальных сечениях |

2 |

Штреки3 Рассечки |

Непрерывно 10-20 |

40-60 - |

Непрерывно 20-40 |

40-60 - | |

| 3-41 |

Штреки2 Рассечки |

Непрерывно 10-20 |

40-60 - | |||||

| В плоскости параллельных вертикальных сечений, расположенных вкрест простирания рудных тел |

2 |

Наклонные скважины |

60-80 |

40-60 | ||||

| 3-41 |

Наклонные скважины |

40-60 |

40-60 | |||||

| В горизонтальных сечениях |

2 |

Штреки3 Рассечки в сочетании с горизонтами скважинами |

Непрерывно 20-30 |

40-604 |

Непрерывно 40-60 |

80-120 - | ||

| 3 |

Штреки3 Рассечки в сочетании с горизонтами скважинами |

Непрерывно 20-30 |

40-60 | |||||

| Минерализованные зоны мощностью обычно более 10м (до 50и более) |

В плоскости вертикальных параллельных сечений, расположенных в крест простирания рудных тел |

2 |

Наклонные скважины |

40-60 |

40-60 |

60-100 |

40-60 | |

| 3 |

Наклонные скважины |

- |

- |

40-60 |

40-60 | |||

| Линзовидные |

Залежи сплошных, вкрапленных руд большой мощности |

В горизонтальных сечениях |

2 |

Штреки3 Орты в сочетании с горизонтами скважинами |

Непрерывно 10-20 |

40-604 |

Непрерывно 20-40 |

|

| 3 |

Штреки3 Орты |

- |

- |

Непрерывно 10-20 |

- | |||

| Продолжение таблицы 10 | ||||||||

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| В плоскости вертикальных параллельных сечений, расположенных в крест простирания рудных тел |

2 |

Наклонные скважины |

- |

- |

60-80 |

40-60 | ||

| 3 |

Наклонные скважины |

- |

- |

40-60 |

40-60 | |||

| Изометрическая |

Штокверки большой мощности |

В горизонтальных сечениях |

2 |

Штреки Квершлаги в сочетании с горизонтами скважинами |

Непрерывно 20-40 |

40-60 |

Непрерывно 40-80 |

40-80 |

| 3 |

Штреки3 Квершлаги |

- |

- |

Непрерывно 20-40 |

40-60 - | |||

| В плоскости вертикальных параллельных сечений, расположенных в крест простирания рудных тел |

2 |

Наклонные скважины |

- |

- |

60-80 |

40-60 | ||

| 3 |

Наклонные скважины |

- |

- |

40-60 |

40-60 | |||

| Штокверки и штокообразные рудные тела, занимающие большую площадь в горизонтальном сечении при значительной протяженности на глубину |

В горизонтальных сечениях |

2 |

Горные выработки разного направления в сочетании с горизонтальными скважинами |

60-80 |

60-80 |

80-120 |

60-80 | |

| 3 |

То же |

- |

- |

60-80 |

40-60 | |||

| В плоскости вертикальных параллельных сечений, расположенных в крест простирания рудных тел |

2 |

Вертикальные скважины |

- |

- |

80*120 |

Непрерывно | ||

| 3 |

То же |

- |

- |

60*80 |

- | |||

| Линзовидная, неправильная и др. |

Залежи, гнезда, трубообразные тела малого размера |

В горизонтальных сечениях |

3-41 |

Горные выработки разного направления в сочетании с горизонтальными или наклонными скважинами |

- |

- |

(15*30)-(20*40) |

30-40 |

| Полого или горизонтально залегающие рудные тела | ||||||||

| Линейно вытянутые |

Жилы и жилообразные залежи мощностью до 3м |

Штреки по простиранию рудных тел, скважины по сетке |

2 |

Штреки Вертикальные скважины |

Непрерывно - |

60-80 - |

Непрерывно 60-80 |

80-1205 40-60 |

| 3-41 |

Штреки Вертикальные скважины |

- |

- |

Непрерывно 40-60 |

60-805 40-60 | |||

| Линзовидная или изометрическая |

Залежи и пластообразные тела; мощность незначительная или большая, но всегда намного меньше ширины рудного тела Рудные тела залегающие непосредственно на дневной поверхности; железные шляпы; карманообразные залежи окисленных руд в карстовых полостях и др. |

Вертикальными выработками с поверхности по сетке |

2 |

Вертикальные скважины |

(30*60)-(40*80) |

Непрерывно на всю мощность |

(60*120)-(80*160) |

Непрерывно на всю мощность |

| 3 |

То же |

- |

- |

(30*60)-(40*80) |

То же | |||

| Вертикальными выработками с поверхности по сетке |

2 |

Шурфы или вертикальные скважины |

20*40 |

Непрерывно на всю мощность |

40*80 |

- | ||

| 3 |

То же |

- |

- |

20*40 |

- | |||

1 Даны параметры для 3 группы; для месторождений 4 группы параметры принимаются исходя из конкретных условий, но не реже, чем для рудных тел 3 группы; допускается разведка скважинами по категории С1 не более 1-1,5 этажей при наличии не менее 3 горизонтов, разведанных горными выработками.

2 Из рассечек на отдельных участках проходят штреки по простиранию жилы.

3 Штреки, как правило проходят по рудному телу.

4 Наиболее целесообразная высота этажа при крутом падении рудных тел 50м.

5 При пологом падении высота блока определяется в плоскости падения рудных тел.

Таблица 11

Параметры разведочной сетки на ранних стадиях разведки золоторудных месторождений разных морфологических типов

| Морфологический тип рудных тел |

Размер рудных тел |

Объект разведки |

Тип разведочных выработок |

Поисково-оценочные работы |

Предварительная разведка |

Примечание | ||||

| По простиранию, м |

По падению, м |

Работы первой очереди |

Работы второй очереди | |||||||

| По простиранию, м |

По падению, м |

По простиранию, м |

По падению, м | |||||||

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| Крутопадающие рудные тела | ||||||||||

| Мощность до 3м. Длина, как правило, сотни метров |

Рудное тело |

Магистральные канавы Структурные скважины |

200-400 Отдельные выработки |

- До глубины 200-250 |

Отдельные выработки |

До глубины 500-700 |

||||

| Жилы |

Отдельные жилы |

Канавы Траншеи Шурфы рассечки по прстиранию Скважины Штреки Рассечки из параллельного штрека |

20-40 - Отдельные выработки Отдельные выработки - - |

- - 15-25 До глубины 120-150 - - |

10-20 Непрерывно 40-80 80-120 - - |

- - 15-20 До глубины 120-150 - - |

- - - 80-120 Непрерывно 10-20 |

- - - До глубины 250-300 - - |

При мощности жил до 1м На одном-двух горизонтах из штолен или разведочных шахт по основным рудным телам | |

| Жильные зоны |

Мощность чаще всего 5-15м, длинна- сотни метров |

Рудное поле |

Магистральные канавы Структурные скважины |

400 Отдельные выработки |

- До глубины 150-20 |

- |

- |

- Отдельные выработки |

- До глубины 400-500 |

|

| Отдельные зоны |

Канавы Шурфы с рассечками вкрест простирания Скважины Штреки Рассечки из штреков |

40-80-120 - Отдельные выработки - - |

- - До глубины 60-100 - - |

20-40 80-120 80-120 - - |

- 15-25 До глубины 120-150 - - |

- - 80-120 Непрерывно 20-40 |

- - До глубины 200-300-500 - |

На одном-двух горизонтах из штолен или разведочных шахт | ||

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| Минеральные зоны |

Мощность до 50м, иногда более длинна- сотни метров |

Рудное поле |

Магистральные канавы Структурные скважины |

400 Отдельные выработки |

- Отдельные выработки |

- |

- |

- Отдельные выработки |

- До глубины 400-500 |

|

| Отдельные зоны |

Канавы Скважины Штреки Рассечки из штреков |

80-120 Отдельные выработки - - |

- До глубины 150-200 - - |

40-80 80-120 - - |

- До глубины 150-200 - - |

- 80-120 Непрерывно 40-60 |

- До глубины 200-300-500 - - |

На одном-двух горизонтах из штолен или разведочных шахт при сложном строении рудных тел | ||

| Линзовидные, ленточные и другие залежи сплошных и вкрапленных руд |

Мощность от едениц до десятков метров, длинна по простиранию и падению – сотни метров |

Рудоносная зона |

Скважины Структурные скважины |

200-400 Отдельные выработки |

До глубины 60-100 До глубины 150-200 |

- - |

- - |

- Отдельные выработки |

- До глубины 400-500 |

|

| Отдельные рудные тела |

Скважины Шурфы с рассечками |

- - |

- - |

80-120 - |

До глубины 100-300 |

80-120 Отдельные выработки |

40-60 25-30 |

До глубины 300-500м | ||

| Штокверки линейно-вытянутые или линзовидные |

Размеры по всем направлениям многие десятки метров |

Рудное поле |

Магистральные канавы Структурные скважины |

120-200 Отдельные выработки |

- До глубины 150-200 |

- - |

- - |

- Отдельные выработки |

- До глубины 400-500 |

- |

| Отдельные рудные тела |

Скважины Шурфы с рассечками |

- - |

- - |

80-120 - |

До глубины 100-300 |

80-120 Отдельные выработки |

40-60 25-30 |

До глубины 300-500 | ||

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| Штокверки изометрической или неправильной формы |

Размеры по всем измерениям – сотни метров |

Отдельные рудные тела |

Шурфы или вертикальные скважины Скважины Структурные скважины |

100*200 - - |

- - - |

(100*100)-(100*120) 120-160 - |

Непрерывно - |

- 100-120 Отдельные выработки |

- Непрерывно |

Глубина скважин до 60-80м Глубина скважин до 300-500м или до подошвы рудного тела До глубины 500-800 |

| Залежи, гнезда |

Размеры по всем измерениям –единицы и десятки метров |

Рудоносная Скважины |

Магистральные канавы |

80-120 40-60 |

- 40 |

- - |

- - |

- - |

- - |

|

| Отдельные рудные тела |

Канавы Шурфы с рассечками Горные выработки разного направления в сочетании с горизонтальными и наклонными скважинами |

- - - |

- - - |

10-20 40 - |

- 15-25 - |

- - 15-30 |

- - 30-40 |

Приходятся из разведочных шахт глубиной 60-80м | ||

| Полого или горизонтально залегающие рудные тела | ||||||||||

| Жилы |

Мощность до 3м. протяженность сотни метров |

Отдельные рудные тела |

Канавы Шурфы Скважины |

10-20 40-80 - |

- До глубины 15-20 - |

- - 80-120 |

- - 80-120 |

- - 60-80 |

- - 60-80 |

Измеряются в плоскости жилы |

| Залежи пастообразные, линзовидные, ленточные и др. |

Большие размеры по простиранию и падению при относительно большой мощности |

Отдельные рудные тела |

Скважины |

Отдельные выработки |

(120*160) и реже |

(60*120) |

Скважины полностью пересекают рудное тело в направлении мощности | |||

| Залежи окисленных руд |

Значительные размеры по площади и десятки метров по мощности |

Отдельные рудные тела |

Шурфы или вертикальные скважины |

Отдельные выработки |

80*120 и реже |

Непрерывно На всю мощность |

40-80 |

Непрерывно На всю мощность |

||

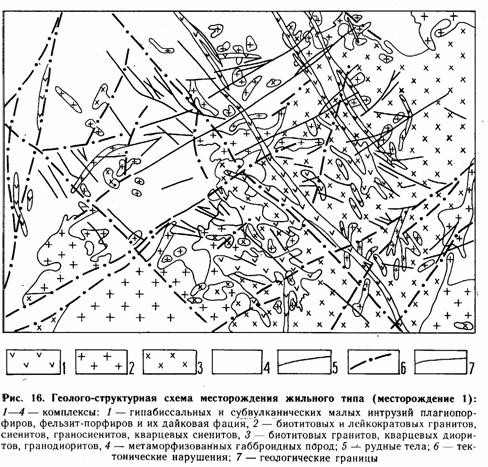

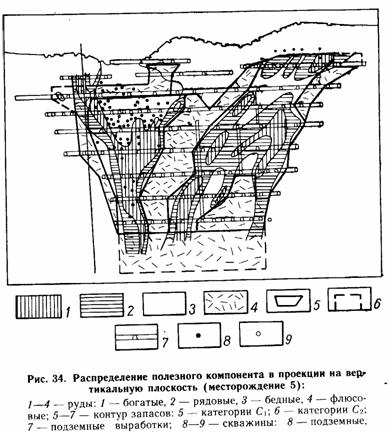

Месторождения жильного типа

Месторождение 1. Структурные особенности района месторождения определяются системами нарушений северо-западного и северо-восточного направлений, разбивающих территорию района на блоки различных порядков. Рудное поле заключено в одном из блоков, вытянутом в северозападном направлении. В пределах его мелкие блоки характеризуются относительным опусканием в направлении с запада на восток. В узле пересечения северо-восточных, северо-западных и близмеридиональных нарушений расположено золоторудное месторождение 1.

Вмещающими породами служат разнообразные по возрасту и составу интрузивные породы. Большая часть рудного поля сложена комплексом пород гранодиоритовой интрузии (кварцевые диориты, диориты с ксенолитами амфиболитов, гранодиоритов) и порфировидных гранитов. Широко развиты малые интрузии плагиогранит-порфиров в форме штока и многочисленных даек. Ведущими структурами, вмещающими кварц-сульфидные жилы, являются дизъюнктивы трех направлений: 1) северовосточного с крутым падением на юго-восток, реже на северо-запад; 2) северо-западного с падением на северо-восток и юго-запад под углами 70—80°; 3) субширотного с падением на север или юг под углами 50— 60° (рис. 16). Вещественный состав руд характеризуется значительным разнообразием жильных и рудных минералов. Рудные минералы превалируют над жильными. Лишь в местах выклинивания промышленных рудных тел количество рудных минералов резко уменьшается.

Среди рудных минералов широко распространены пирит, арсенопирит, халькопирит, пирротин, тетраэдрит, бурнонит, сфалерит и галенит, меньше — различные сульфосоли, минералы висмута и др. Жильные минералы представлены кварцем, карбонатами и турмалином. Золото ассоциирует с сульфидами, в основном с арсенопиритом, пиритом, блеклой рудой, бурнонитом, халькопиритом и галенитом. На долю мелкого золота (менее 0,1 мм) приходится больше половины (60 %) всего золота, а наиболее крупные золотины (0,25—0,8 мм и крупнее) составляют не более 5 %. В соответствии со стадиями минерализации выделяются следующие минеральные ассоциации: кварц-турмалиновая, кварц-пиритовая, пирит-арсенопиритовая, галенит-сфалеритовая, пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовая (наиболее продуктивная), кварц-антимонитовая и карбонатная.

В связи с концентрически зональным размещением продуктивных минеральных ассоциаций жилы, залегающие ближе к штоку плагиоо-гранит-порфиров, неперспективны на глубине, так как в этих случаях вскрыты эрозией их коренные части, сложенные слабозолотоносными минеральными комплексами; жилы периферических частей месторождения более благоприятны на глубоких горизонтах. К наиболее продуктивным относятся рудные жилы сложного минерального состава, представленного пирит-

арсенопиритовой и пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовой минеральными ассоциациями.

Особенности морфологии жил обусловлены приуроченностью к той или иной системе рудолокализующих трещин. Наиболее протяженные и значительные по мощности — жилы северо-восточного и субширотного направления. Они прослежены на 1000—2500 м. Длина более мелких жил колеблется от нескольких десятков до первых сотен метров. Мощность кварц-сульфидной части жил меняется по простиранию от нескольких сантиметров до 2 м и в среднем составляет 0,1 —0,25 м, а вместе с вкрапленными рудами 0,6—1,5 м. Раздувы и пережимы жил имеют столбообразную форму и чаще восточное склонение. Отдельные пережимы достигают нескольких десятков и даже сотен метров. Наиболее крупные крутопадающие рудные тела с промышленным содержанием золота прослежены на глубину до 1200 м. Многие жилы характеризуются сложным внутренним строением и наличием большого количества апофиз, имеющих самостоятельное промышленное значение. Отмечается прямая зависимость мезду сложностью минерального состава и мощностью жил.

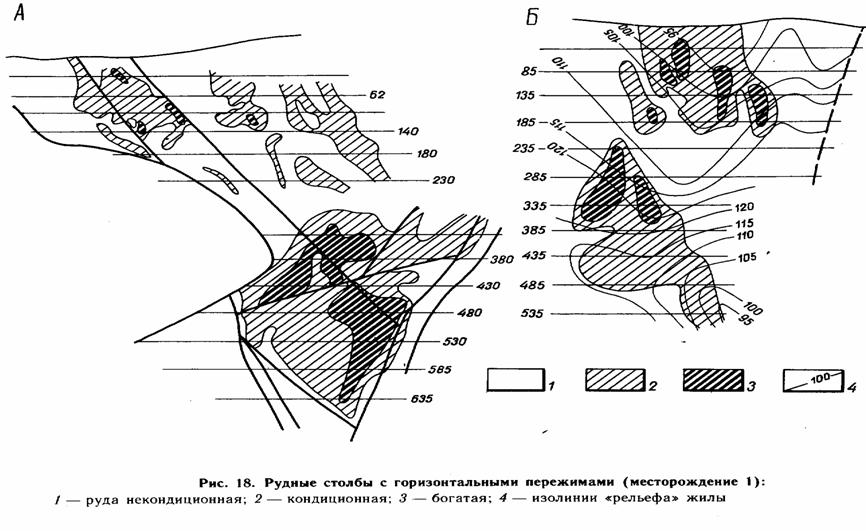

Промышленное оруденение в плоскости жил носит прерывистый характер: богатые рудные столбы чередуются с пережимами и участками с резко пониженной золотоносностью. Морфология рудных столбов разнообразна. В центральной части месторождения для жил характерны вытянутые по падению рудные столбы с почти горизонтальным пережимами, форма которых обусловлена морфологией рудовмещающих структур и сопряжением их со структурами других направлений (рис.18). На западном участке форма рудных столбов в жилах определяется системой дорудных ограничителей (рис.19).

Распределение золота крайне неравномерное. Пробы с очень низким содержанием чередуются с небольшим количеством проб с высоким содержанием. Последние в значительной степени и обуславливают промышленную ценность жил. Коэффициент вариации содержаний золота для различных жил колеблется в пределах 160-290%, причем изменчивость по простиранию (V=160-380%) почтив четыре раза превышает изменчивость по падению (V=47-96%). Месторождение относится ко 2 группе по классификации ГКЗ СССР.

Разведка месторождения ведется давно и характеризуется постепенным перемещением и расширением фронта разведочных работ от его центральной части на фланги и на глубину. Стадийность разведочных работ весьма условно укладывается в следующую схему: поисково-оценочные работы (предварительная разведка. На стадии поисково-оценочных работ приходились магистральные и короткие канавы с целью вскрытия и прослеживания рудных тел на поверхности. Перспективные жилы вскрывались на глубине штольнями и квершлагами с короткими штреками. Для опоискования и оценки глубоких горизонтов месторождения использовалась колонковое бурение сначала до глубины 300м, а в дальнейшем - до 700м. Отдельные структурные скважины вскрыли рудные тела на глубине 1200м.

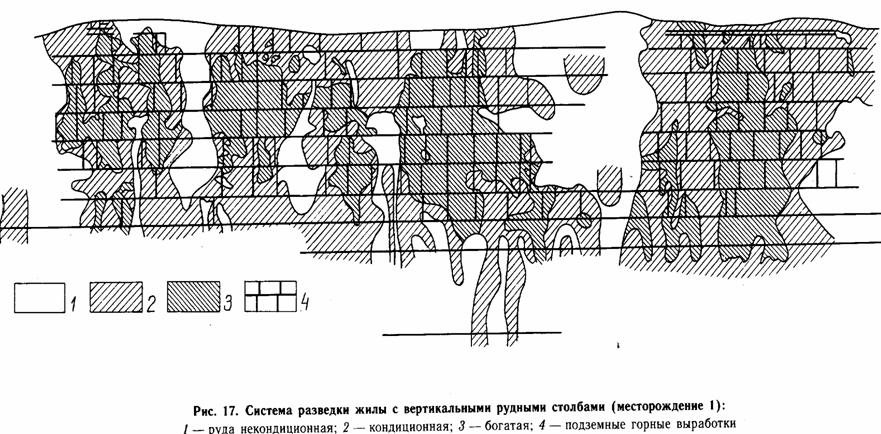

Детальная разведка жил осуществлялась штреками, которые проходили через 100-120м по падению и восстающим, пройденными в среднем через 100-150м по простиранию жил (см. рис.17).

Наличие параллельных жил и апофиз определило на всех стадиях геологоразведочного процесса широкое использование для поисков, прослеживания и оценки жил подземного горизонтального бурения.

При предварительной и детальной разведки месторождения довольно широко применялись геофизические методы: поверхностные электроразведочные, меж-, около скважинного и шахтного радио просвечивания.

Объем горных работ несколько превышает объем буровых. Данные прямой заверки и сопоставления результатов буровых и горных работ показывают систематическое занижение содержаний золота, определенных по керну скважин (отклонения составляют от – 30,4 до 59%).

Ошиби в определении мощности относятся к случайным и варьируют от –14,3 од +20%, в связи с чем данные бурения служат для подтверждения сплошности оруденения при оконтуривании запасов по категориям С1 и С2.

На месторождении применяется бороздовое опробование. Поперечное сечение борозды (3/4)*(2/3) см. Длинна борозды зависит от мощности рудного тела и в среднем составляет 15-20см. Рудные жилы, вмещающие слабо золотоносные породы и «вкрапленники», опробуются раздельно. При этом по жильной массе в забое берутся три узкие борозды, а по вкрапленникам висячего и лежачего боков — одна общая борозда. В зависимости от морфологии рудных тел разработаны три стандартные схемы опробования забоев: 1) для жил нормальной мощности (10—30 см), сопровождаемой вкрапленниками, — три борозды по жиле, материал которых объединяется в одну пробу, и одна общая борозда для вкрапленников; 2) для серии маломощных прожилков (4-5 см), сопровождаемых вкрапленниками,— одна общая борозда для вкрапленников и общая задирковая для прожилков; 3) для вкрапленников — одна общая борозда. Опробуются, как правило, забои штреков, а в отдельных случаях взамен забоев — их кровля. Вначале штреки опробовались через 1,5—2 м, в последующем интервалы были увеличены до 5 м. Восстающие опробуются по обеим стенкам; борозды располагаются через 4—5 м.

Геологическая документация горных выработок проводится одновременно с опробованием. При первичной обработке материалов подземных наблюдений используются карточки, на которых дается зарисовка, выносятся описание и результаты опробования. Первичные материалы геологических наблюдений сводятся в систему особых паспортов, составляемых для отдельных очистных блоков, восстающих и прочих выработок. Система паспортов значительно облегчает выполнение трудоемких операций, связанных с оперативными и генеральными подсчетами запасов. Размеры паспортов стандартные: 40x30 или 30x60 см. Геологическая обработка материалов наблюдений включает составление погоризонтных планов, продольных вертикальных проекций по каждой жиле и отдельных поперечных разрезов.

Оконтуривание запасов производится по минимально-промышленному содержанию, определенному по результатам опробования жильной части рудных тел. Запасы категории С, оконтуриваются двумя разведочными горизонтами (100—120 м по падению жилы) и восстающими или подвешиваются к разведочному горизонту на 50—60 м. Запасы категории С2 подвешиваются к блокам запасов категории С, на одном—двух разведочных горизонтах.

Средние содержания по блокам подсчитываются отдельно по жильной части и вкрапленным рудам способом взвешивания отдельных пересечений (проб) на мощность пересечений (длину проб). Учет ураганных проб производится по способу П. Л. Каллистова.

При утверждении запасов в ГКЗ СССР были отмечены следующие недостатки:

— недоизученность геолого-структурных и других особенностей, обусловливающих выклинивание жил и разделение безрудных участков и рудных столбов, что привело к недоразведанности некоторых жил по простиранию;

— отсутствие работ по шахтной геофизике, хотя опытные работы показали высокую результативность радиопросвечивания и некоторых других шахтных геофизических методов;

— недостаточное использование результатов поверхностного и подземного бурения выше и ниже горизонтов горных работ для обоснования экстраполяции и увязки рудных тел;

— отсутствие материалов по заверке результатов бурения и анализу выхода керна, что не позволило оценить возможности бурения при разведке;

— отсутствие данных по сопоставлению материалов детальной разведки и результатов эксплуатации (эксплуатационного опробования) в целом за длительный период; если сравнение и проведено, то лишь по отдельным группам блоков, а не по всему месторождению.

В целом по 54 блокам расхождения по запасам категорий С,, В, А были равны: — 0,2 %; —4,2 %; + 1,5 %; по отдельным блокам расхождения достигали ± 100—150 %. Ошибки в определении мощности, содержания и запасов по блокам зависят в основном от степени их разведанности

и в среднем для блоков категорий С,, В и А составили (%) —для мощности + 18,8; +11,4; + 9,1; для содержания: ±47,9; ±24,3; ±22; для запасов: ±49,7; ±25; ±22,3.

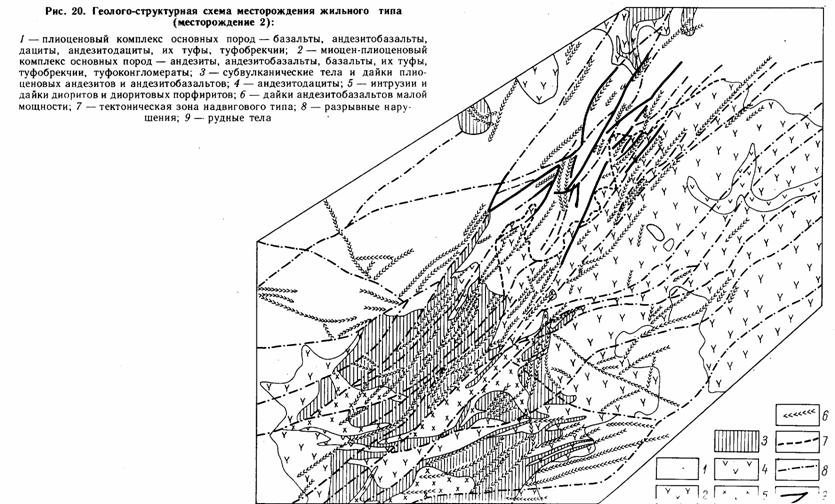

Месторождение 2. Структура рудного поля определяется системой крутопадающих тектонических разломов северо-западного простирания, являющихся отражением скрытого разлома в складчатом основании. Собственно месторождение приурочено к палеовулканической постройке, расположенной на пересечении этого разлома со скрытыми разломами северо-западного и субмеридионального простирания.

Центр палеовулкана фиксируется штоком диоритовых порфиритов. Рудное поле сложено лавами и туфами андезито-базальтов неогенового возраста, прорванными субвулканическими телами (дайки, некки и штоки) кислого, среднего и основного состава. Вулканогенная толща делится на три пачки: нижняя сложена покровами андезитов, андезитобазальтов и базальтов; в средней преобладают туфы и туфобрекчии среднего и основного состава; верхняя пачка представлена лавами андезитобазальтов и базальтов.

В центре вулканоструктуры выделяется положительная брахиострук-тура, вдоль осевой части которой заложилась серия крутопадающих малоамплитудных сбросов северо-восточного простирания. В центре поднятия эти сбросы сближены, а на флангах разделяются, огибая купола поднятия второго порядка. По этим системам тектонических нарушений внедрились дайки и сформировались все гидротермальные образования, в том числе и золотоносные жилы. Тектонические движения привели к образованию субсогласных зон по контакту пород средней и верхней пачек, в результате чего возникла экранирующая поверхность (рис. 20).

Метасом этические образования формировались в два этапа: предруд-ный — площадная пропилитизация и вытянутые вдоль нарушений зоны калиевых метасоматитов, с которыми тесно связаны рудные образования; рудный — формирование золотоносных тел, представленных кварцевыми жилами и зонами окварцевания.

Руды сложены в основном кварцем халцедоновидного облика и в подчиненном количестве адуляром, карбонатами, цеолитами. Рудные минералы составляют 1—3 %, это обычно сульфиды с преобладанием пирита. Характерные рудные минералы месторождения — теллуриды золота (калаверит и др.). Золото тонкодисперсное до мелкого. Руды обладают типичным для близповерхностных месторождений колломорфно-полосча-той, брекчиевидной и другими текстурами.

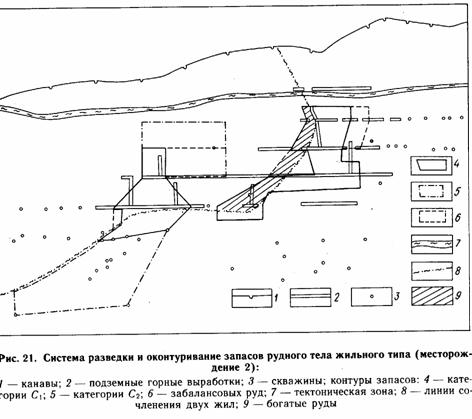

Главные рудные тела приурочены к участку,-охватывающему северную и южную ветви систем тектонических нарушений на северовосточном фланге рудного поля. Падение нарушений северо-западное под углами от 40 до 90°; что обусловило их взаимное пересечение и сопряжение на разных горизонтах. Более пологие структуры служат экранами второго порядка, остальные — рудоподводящими каналами. Рудные тела представлены кварцевыми жилами и зонами кварцевого прожилкования, развивающегося вдоль жил. Богатые золотые руды образуют в жилах рудные столбы (бонанцы) на пересечении экранирующих и рудоподводя-щих структур (рис. 21).

Главные рудные тела представляют собой удлиненные по падению линейно-вытянутые крутопадающие жилы с четкими геологическими границами. Ограничения рудных тел по простиранию и падению устанавливаются по данным опробования. В случае, когда в зальбандах жил развивается кварцевое прожилкование, несущее золото, контуры рудных тел по мощности проводятся по результатам опробования.

Первое рудное тело — это жила неправильной формы, сопровождающаяся серией мелких тел, в пределах которой богатые руды образуют сложную систему бонанц и лент. В верхней части оно полностью экранируется зоной нарушения. Общая протяженность около 1 км, на глубину прослеживается до 450 м. Падение крутое (50—75°).

Мощность колеблется от 1 до 4,5 у и более. Ниже зоны сочленения с апофизой мощность падает до 1 м. Содержание золота в пределах бонанц и лент в 5—10 раз выше, чем в смежных с ними участках.

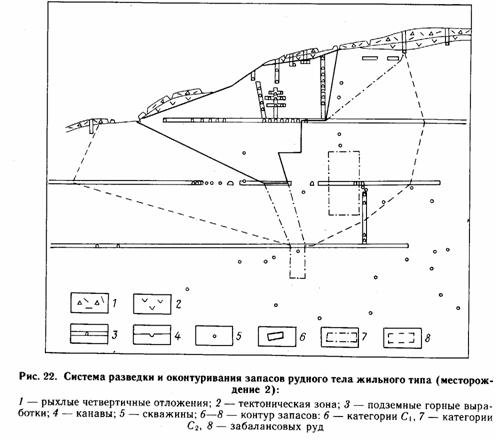

Второе рудное тело расположено полностью в экранирующей структуре второго порядка, непосредственно ниже экранирующей зоны. Это — кварцевая жила, которая «растекается» вдоль экрана и приобретает сложную воронкообразную форму (рис. 22). Богатые руды приурочены к центральной части жилы, представленной компактным кварцевым телом. На флангах жила распадается на ряд линзовидных тел и зон прожилко-вания с низкими содержаниями золота. Протяженность рудного тела достигает 290 м, средняя мощность 2,5 м (от 0,9 до 5,7 м). Содержание золота в центре жилы приблизительно в 30 раз выше, чем на периферии.

По классификации ГКЗ СССР месторождение относится к 3-й группе. Коэффициент вариации содержаний по сечениям колеблется от 127 до 208%.

Поисковые работы на месторождении, предусматривающие оценку отдельных жил и зон с поверхности, проводились одновременно со съемкой в масштабе 1 : 50 000. В центральной части рудного поля через 5—15 м проходились канавы, а по обнаруженным жилам — отдельные шурфы. На флангах канавы задавались через 60—80 м.

На стадии поисково-оценочных работ проводилась геологическая съемка рудного поля в масштабе 1 : 10000 и проходились магистральные канавы через 200—400 м. Известные и вновь открытые рудные жилы и зоны изучались короткими канавами и траншеями. По наиболее перспективным рудным телам задавались небольшие штольни в 50—60 м от поверхности, на 30—50 м ниже горизонта штолен рудные тела прослеживались двумя—тремя скважинами. В процессе поисков и поисково-оценочных работ были установлены почти все рудные тела и рекомендовано проведение предварительной разведки месторождения для изучениярудных тел на глубину и детализации разведочных работ с поверхности на участках наиболее продуктивных рудных жил и зон. Главный объем работ на стадии предварительной разведки составляла проходка подземных горных выработок в пределах одного горизонта, объем бурения всего в два раза превышал объем горных работ. Кроме штреков проходили квершлаги и квершлажные штольни, пересекающие рудные тела (см. рис. 21 и 22). В результате было обнаружено скрытое рудное тело Первое. Сокращение сроков и объемов предварительной разведки привело к концентрации работ на самых богатых участках рудных тел и слабой изученности флангов и глубоких горизонтов основных рудных тел и зон и, как следствие, к малым запасам категории С2. Колонковое бурение проводилось только на участке горных работ, что обусловило низкую его эффективность для целей разведки и прироста запасов.

На стадии детальной разведки штольни проходили через 50 м на двух—пяти горизонтах. Почти все жилы непрерывно прослеживались по простиранию траншеями на поверхности и штреками в подземных горных выработках; интервал опробования составлял 2,5—3 м. Менее продуктивные тела и фланги основных жил изучались с помощью канав, а в подземных горизонтах — рассечками, квершлагами и скважинами через 20—40 м, редко 60 ж и более. При значительной мощности жил проходились короткие рассечки через 5—10 м. Для пересечения мощных золотоносных зон и зон гидротермальных изменений проходились удлиненные рассечки через 20—40 м. Данная система и густота сети исключали пропуски рудных тел и обеспечивали подсчет запасов по категории С1. Для обоснования запасов С выше и ниже последних горизонтов бурили веера из четырех—шести скважин с расстоянием между ними 20—40 м. Фланги и глубокие горизонты изучались скважинами по сети (80—160)Х50 м. В 100

крупных телах и в основном в пределах рудных столбов проходились один—два восстающих (по одному—два на горизонте) не ближе 80 м друг

от друга.

Блокировка запасов по рудным телам осуществлялась на вертикальных проекциях. Подсчет запасов производился методом геологических блоков, оконтуривание которых выполнялось с учетом сохранения их геологической однородности.

К категории C1относились запасы в блоках, оконтуренных через 50 м горизонтами штолен с непрерывным прослеживанием штреками по простиранию и позабойным опробованием через 2,5—5 м или с пересечением отдельных секущими выработками и скважинами через 10—40 м. На глубоких горизонтах запасы категории С1 подсчитываются по результатам бурения; высота блоков с запасами категории GIне должна превышать высоты двух этажей. По категории C1квалифицируются запасы и в блоках, оконтуренных с поверхности траншеями или канавами через 20 м, а на глубину до 100 ж скважинами, пробуренными не менее чем через 60 м по простиранию. Допускалась экстраполяция запасов С1 на 50 м по простиранию протяженных рудных тел, разведанных штреками или траншеями, и на 25 м по простиранию мелких невыдержанных рудных тел (см. рис. 21 и 22). Внешние контуры блоков с запасами категории С1 проводили по горным выработкам и скважинам, вскрывающим промышленное оруденение. Интерполяция границ блоков допускалась только между забоями штреков и рассечками, пройденными не более чем через 10 м.

Запасы категории C2подсчитывались по данным редкой сети выработок или скважин, а также путем подвески к блокам категории С1 на 50—100 м. Средние значения подсчетных параметров блоков категории С2 устанавливались по данным разведочных сечений или на них распространялись параметры соседних блоков категории С1. Подсчетные параметры блоков категории С2, оконтуренных ниже горизонта горных работ, принимались равными или ниже таковых по блокам, разведанным горными выработками. В контурах, детально изученных горными выработками, данные бурения не учитывались при оконтуривании, выводе средних значений при подсчете запасов.

Основной вид опробования — бороздовое с сечением 10X5 см и длиной секции не более 1 м. При мощности жил 0,3—0,5 м отбиралась двойная бороздовая проба, а менее 0,3 м — задирковая проба. Опробовались также все измененные породы и зальбанды жил. В рудных интервалах отбирались пробы по обеим стенкам подземных горных выработок (рассечек, квершлагов, шурфов). Керн опробовался на всю мощность гидротермально измененных пород метровыми секциями. Надежность бороздового опробования проверялась путем отбора смежных проб большого сечения. Заверка бороздового и кернового способов проводилась валовым опробованием. Керновое опробование сопоставлялось с бороздовым прямым и косвенным способами. Установлено, что надежное определение средних содержаний золота по результатам бурения обеспечивается при выходе керна более 80 %. В случае меньшего выхода керна наблюдалось систематическое занижение содержаний.

Средние содержания золота в сечениях определялись взвешиванием на длину проб, а в блоках — взвешиванием на длину сечения (иногда на длину рудных интервалов). Средняя мощность в блоках рассчитывалась среднеарифметическим способом. Если сеть опробования по ограничивающим сторонам блока была неравномерна, то стороны разделялись на равновеликие по длине отрезки, которые вводились в подсчет как отдельные разведочные пересечения. Ограничение ураганных сечений в блоках проводилось по методике ГКЗ СССР (10 % от суммы метрограмма в блоке или группе блоков).

ГКЗ СССР отметила следующие недостатки в проведении разведочных работ:

— рудное поле имеет разную степень изученности, основные объемы работ проведены в его центральной части;

— факторы рудоконтроля и особенности размещения богатых и бедных участков в жилах изучены лишь в общих чертах;

— нарушена стадийность работ, низкая общая эффективность горных выработок;

— недостаточно использовались расчистки, траншеи и магистральные квершлаги для разведки;

— недостаточное обоснование плотности разведочной сети;

— окончательно не выяснена представительность кернового опробования, так как сопоставления проведены в малых объемах и для руд с низкими содержаниями; нет сравнения данных по керну и шламу (в результате скважины использованы только для подсчета запасов категории С2);

— неравномерность сети скважин и наличие пересечений, опробованных не на полную мощность;

— включение в контур подсчета запасов некондиционных участков по простиранию жил;

— недостаточный учет характера распределения золота при выделении блоков с богатым оруденением;

— в ряде случаев необоснованное увеличение площади блоков категории С2.

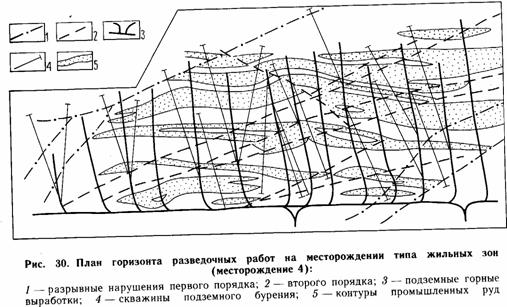

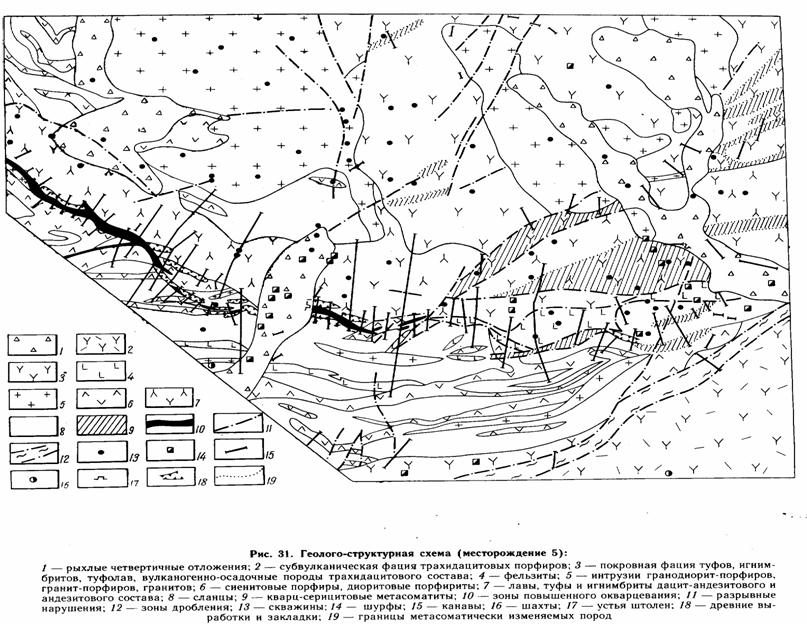

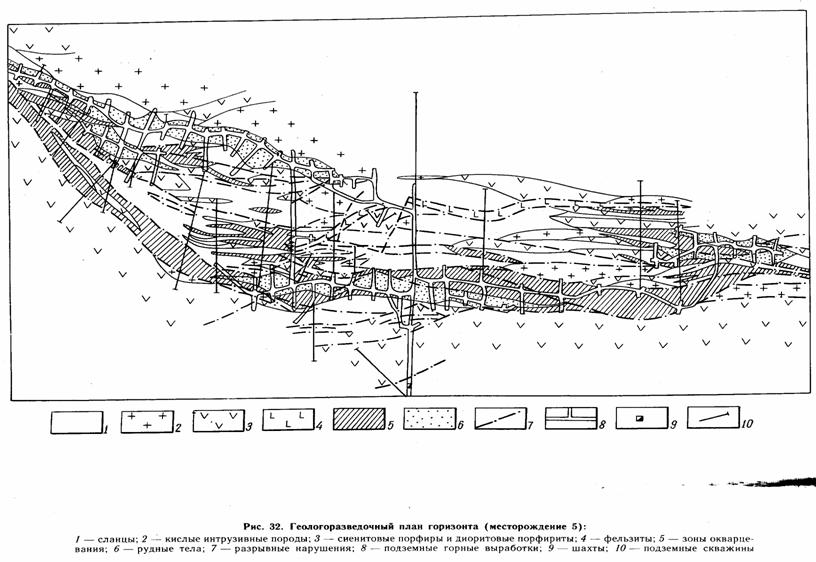

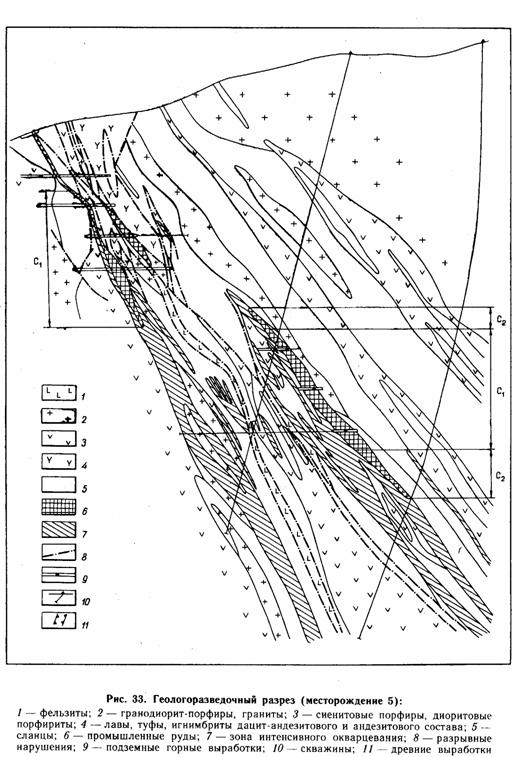

В связи с этим был произведен пересчет запасов по блокам.Месторождения типа жильных зон

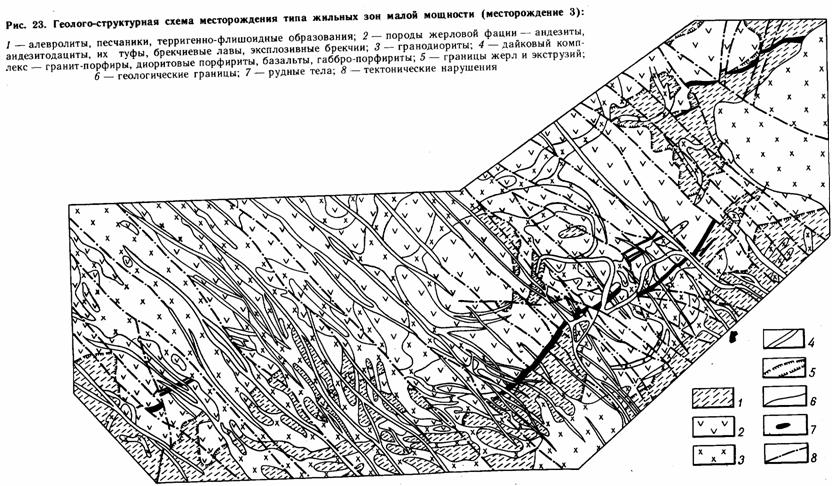

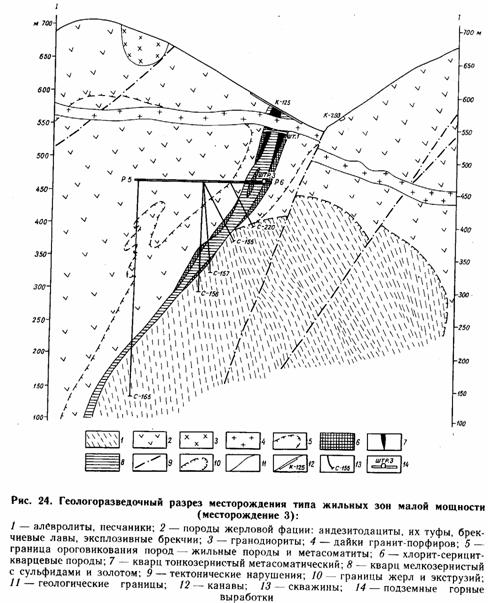

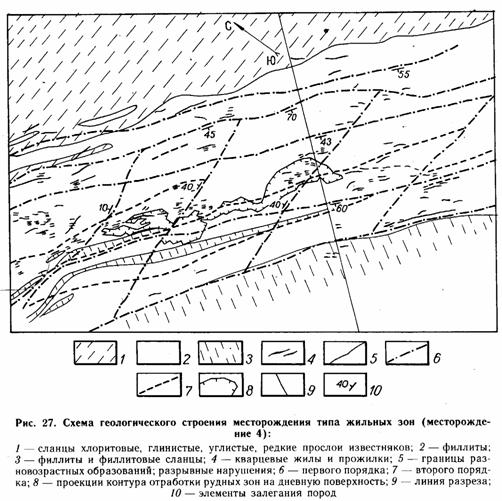

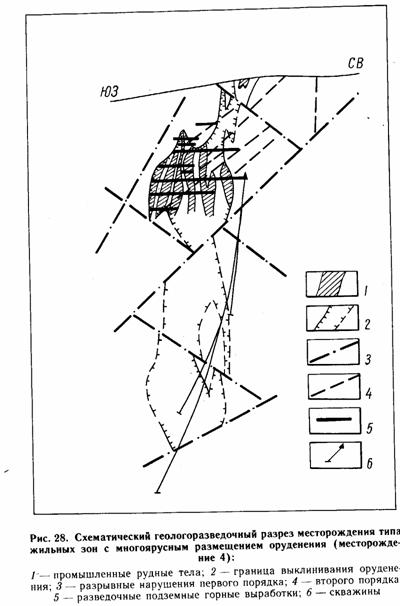

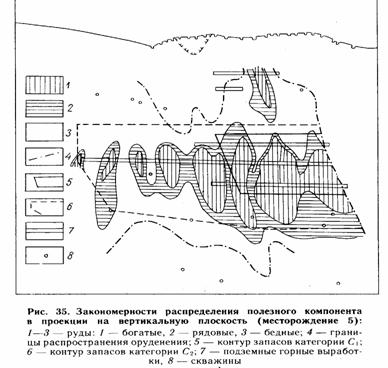

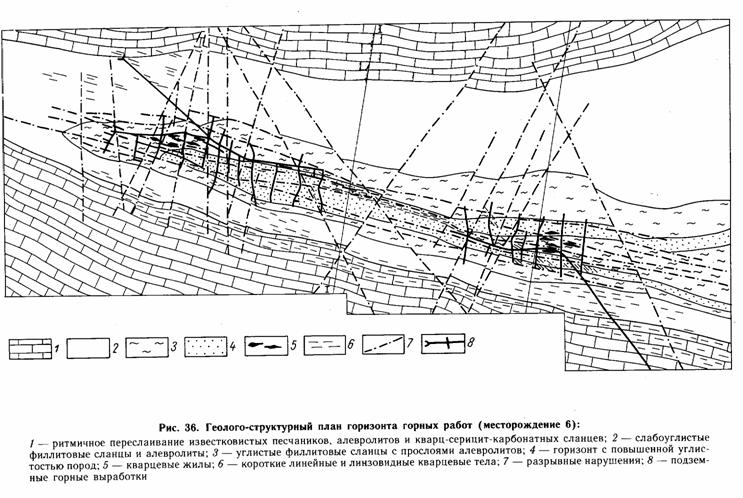

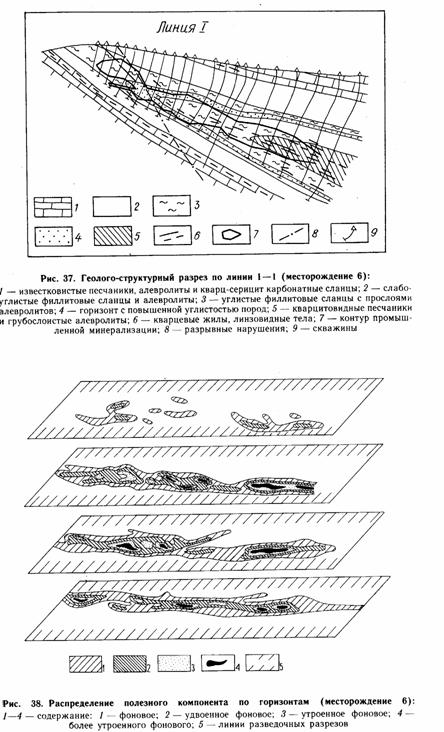

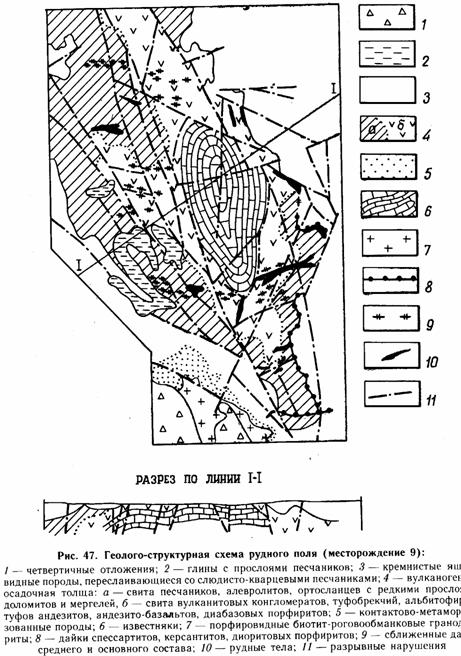

Месторождение 3. Площадь рудного поля сложена вулканогенными породами нижнего палеогена, перекрывающими терригенные отложения мезозоя. Поле ограничено с трех сторон разломами, а с юго-востока — контактом гранитоидного массива, прорывающего вулкано-купольные структуры. Массив погружается на северо-запад и его кровля ограничивает на глубине золотое оруденение (рис. 23).

Рудное поле делится на две части крупным разломом северо-восточного простирания. Юго-восточная часть, где преобладают породы фундамента, приподнята, вулканиты сосредоточены только в локальных структурах северо-восточного простирания. Северо-западная часть опущена и отличается широким развитием вулканитов. Многочисленные нарушения северо-восточного и северо-западного направлений обусловливают блоковую структуру рудного поля. Рудные зоны северо-восточного простирания приурочены к границам блоков и фиксируются выходами кварцевых жил в узких зонах локальной низкотемпературной пропилитизации, наложенной на площадную среднетемпературную пропилитизацию, охватывающую всю вулканогенную толщу (рис. 24).

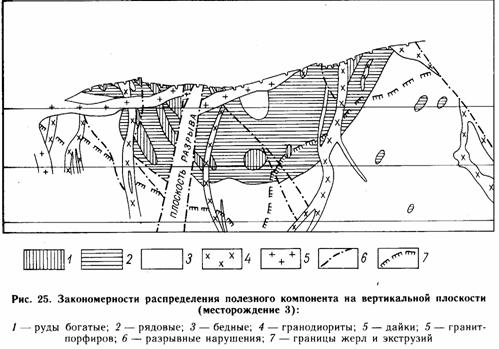

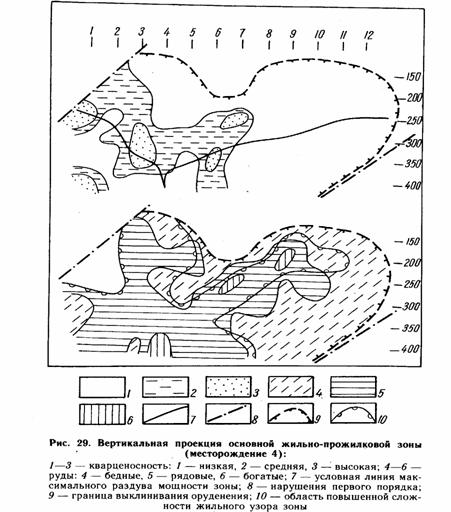

Кварцевые жилы и околожильные кварцевые метасоматиты слагают внутреннюю часть зон, а кварц-серицитовые породы — внешнюю. Наиболее продуктивные участки зон располагаются в местах пересечения их с жерловыми фациями вулканитов. Продуктивны те блоки, где кровля гранитоидов залегает на значительной глубине. Жильные зоны имеют протяженность до б км при ширине более 50 м. Со стороны висячего блока зоны наблюдаются серии параллельных коротких кварцевых жил, образующих линейные штокверки шириной до 300 м. Промышленные тела приурочены к кварцевым частям зон, отличаются большой протяженностью по простиранию и падению (соотношение мощности и длины от 1 : 30 до 1 :70), но серии пострудных даек и нарушений северозападного простирания разбивают их на отдельные небольшие блоки с амплитудами смещения 10 м и более. Самое крупное тело имеет жило образную линейно-вытянутую форму и крутое падение. Протяженность его по простиранию более 400 м, по падению 350 м. Мощность колеблется от 1,5 до 44 м. Рудное тело обладает довольно простой морфологией пережимы и раздувы редки. При снижении бортового содержания контуры рудных тел становятся еще более простыми и практически совпадают с контурами кварцевых зон. Богатые руды чаще располагаются в лежачем боку рудного тела. Среди них выделяются обогащенные струи длиной 50—100 м при мощности от 2 до 8 м, разделенные полосами бедных руд что создает струичато-полосчатый характер оруденения. В продольной проекции рудное тело полого склоняется на юго-запад под углом 30° (рис 25)

Количество сульфидов в рудах не превышает 1,5%. Главные рудные минералы — пирит, халькопирит, блеклые руды, золото- жильные — кварц, кальцит, родонит, адуляр, гидрослюды, серицит и др. Распределение золота в рудах неравномерное, коэффициент вариации достигает 100 %.

Месторождение по морфологии и степени изменчивости золотого оруденения относится к IIIгруппе по классификации ГК.З СССР.

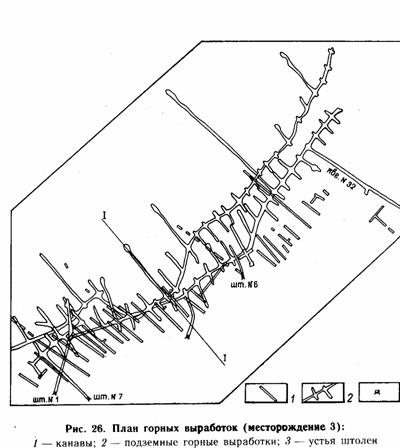

Исходя их особенностей месторождения, была выбрана следующая методика разведки. На стадии поисково-оценочных работ рудные зоны изучались с поверхности канавами и траншеями. Магистральные канавы задавались с учетом пересечения всей ширины метасоматических изменений через 160 м по простиранию; длина канав от 100 до 650 ж, глубина в среднем 3 м. После установления промышленного золотого оруденения сеть канав длиной 30 — 80 м сгущалась до 20 — 40 м, а на флангах до 80 м. Учитывая большое количество секущих даек и нарушений, по которым происходили подвижки, часть поверхностных выработок проходилась по простиранию для прослеживания рудных тел (траншеи и расчистки) или сгущалась до 1 0 м сеть канав. С целью изучения рудных тел на глубине задавались отдельные штольни, ниже которых рудные тела пересекались единичными скважинами на глубине 250 — 300 м.

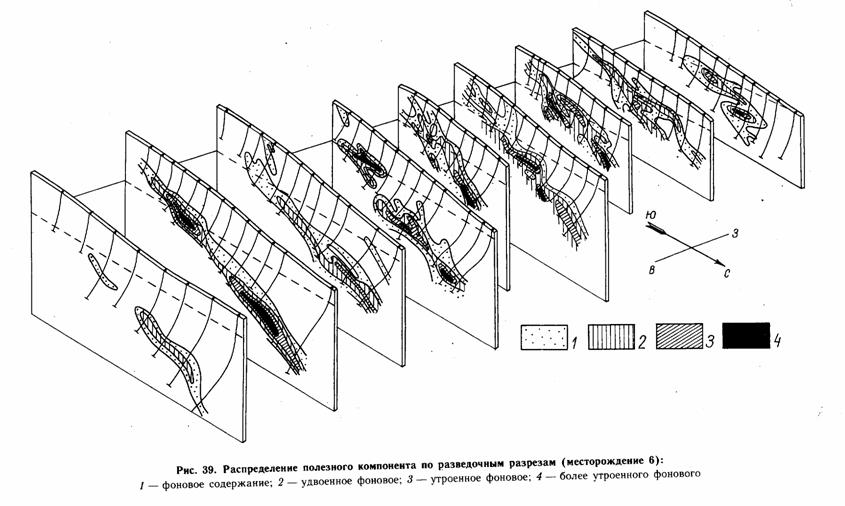

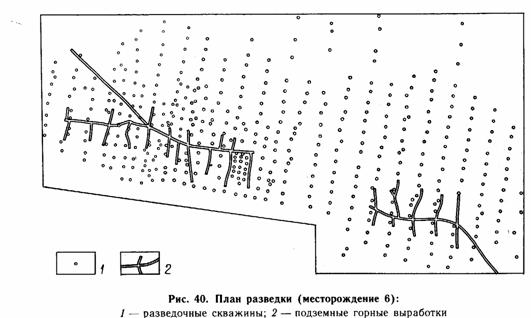

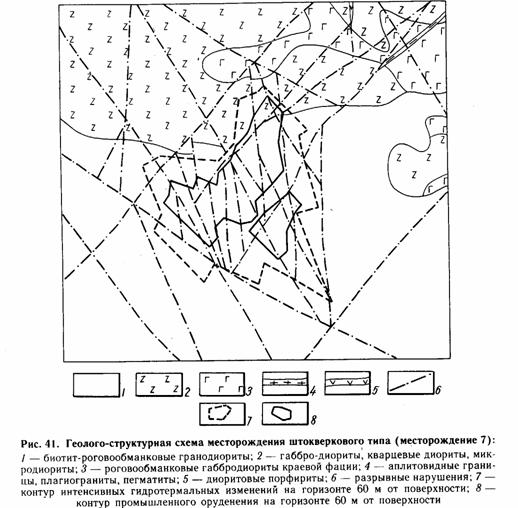

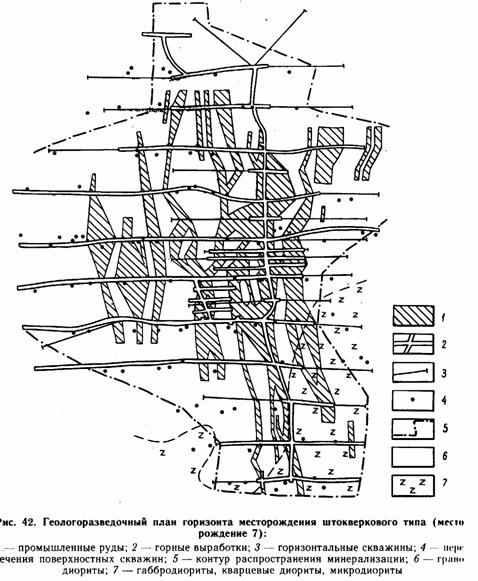

На стадии предварительной разведки горизонты штолен за/давались через 80 м, рассечки через 20 м в одних профилях с канавами. Скважины бурили по сети 80х (50-^60) м. Такая система обеспечивала получение вертикальных разведочных сечений через 80 м.