ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РАЗВЕДКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

2.1. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ РУДНЫХ ПОЛЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ ПРИ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ

Разведка каждого месторождения складывается из двух совмещенных по времени, тесно увязанных между собой и дополняющих друг друга процессов — изучения месторождения и разведки отдельных рудных тел. Эти два процесса различны по содержанию и задачам, требуют разной детальности исследований и поэтому их особенности должны быть учтены в методике проведения разведочных работ.

Существенная разница между разведкой (или изучением) месторождения в целом и разведкой отдельных рудных тел заключается в том, что при определении методики разведки месторождения в целом необходимо учитывать такие факторы, как геологическая структура рудного поля, условия пространственного размещения рудных тел, их количество и размеры, топографические условия местности и т. п., а при выборе методики разведки отдельных тел — морфологический тип рудных тел, условия их залегания, размеры и изменчивость основных параметров каждого рудного тела.

К главным задачам изучения месторождения относятся: определение границ распространения оруденения по площади и на глубину (окон-туривание месторождения), выяснение закономерностей локализации оруденения и связи его с геологической структурой рудного поля; выявление всех рудных тел, слагающих месторождение, и их взаимоотношений; предварительное определение размеров рудных тел, содержаний в них золота и условий его распределения с целью общей перспективной оценки месторождения.

При разведке отдельных рудных тел одновременно с решением перечисленных задач решаются и более узкие задачи, связанные с детальным изучением строения каждого рудного тела с целью получения запасов промышленных категорий (В, Ci) для обеспечения проектирования и работы будущего предприятия.

Геологические задачи разведки месторождения решаются в процессе изучения рудного поля. Надежность их решения определяет выбор направления работ, наиболее рациональных методики и технических средств разведки. Геологическая структура рудного поля (месторождения), закономерности локализации оруденения, условия залегания рудных тел и их морфология — вот характеристики, которые определяют выбор направлений разведочных работ и задачи, которые должны быть решены в процессе разведки.

В связи с этим изучение структуры рудного поля и условий локализации оруденения представляет собой важнейшую составную часть геологоразведочного процесса. Оно ведется в течение всего периода разведки и эксплуатации месторождения.

Изучение этих вопросов должно быть начато на самых ранних этапах разведки с помощью детальной геологической съемки рудного поля в масштабах 1 : 50 000—1 : 25000 (в зависимости от размеров и сложности строения рудного поля). По мере увеличения объемов разведочных работ все с большей детальностью изучаются поверхность и более глубокие горизонты месторождения. Этому способствует объемное картирование, позволяющее расширить и уточнить данные о геологической структуре рудного поля и закономерностях локализации оруденения. В итоге задачи по определению направлений разведочных работ и перспективной оценке месторождения могут быть решены с большей эффективностью. Систематическое геологическое изучение месторождения в целом необходимо начать уже на стадии поисково-оценочных работ, чтобы к концу предварительной разведки сложилось достаточно четкое представление об основных закономерностях геологического строения рудного поля и месторождения, а также его перспективах. На стадии детальной разведки месторождение (или рудное поле) изучается главным образом на глубину, что дает возможность оценить перспективы глубоких горизонтов месторождения (рудного поля).

Направление разведочных работ, задачи, которые необходимо решить, и выбор комплекса методов для их решения зависят от структуры рудного поля. Структурные типы золоторудных полей выделяются в основном по признаку условий локализации оруденения. Классификация их разработана Н. И. Бородаевским.

Несколько упрощая эту классификацию, можно выделить следующие основные структурные типы рудных полей в зависимости от условий локализации оруденения: 1) оруденение приурочено к стратиграфическим элементам структуры и складчатым формам; 2) оруденение в зонах разломов, смятия и рассланцевания пород; 3) трещинный тип; 4) оруденение в контактовых зонах крупных интрузий; 5) оруденение приурочено к интрузиям малых размеров и дайкам; 6)оруденение связано с вулканическими аппаратами.

Не всегда рудные поля можно однозначно отнести к одному из перечисленных типов. В ряде случаев по геолого-структурным особенностям они отвечают двум или более структурным типам, что необходимо учитывать при геологоразведочных работах.

Рудные поля с оруденением, тяготеющим к стратиграфическим элементам структуры и складчатым формам, характеризуются приуроченностью оруденения к породам определенного литологического состава и возраста или контактам толщ, отличающихся по своему составу и физико-механическим свойствам. При наличии складчатости оруденение локализуется также в различных складчатых формах (замках или крыльях в основном антиклинальных складок, куполах), зонах межпластового скольжения и т. п. Для золоторудных полей первого типа характерно главным образом наложенное оруденение, когда рудные тела (залежи или жилы) локализуются на границах разнообразных толщ, или прожилково-вкрапленное кварцево-сульфидное оруденение образуется в пределах определенных продуктивных толщ, свит, слоев пород, в ослабленных зонах, наиболее подготовленных для этого в процессе складкообразования. В процессе разведки таких рудных полей основными вопросами изучения являются:

а) выделение и прослеживание по площади и на глубину продуктивных или потенциально продуктивных слоев, горизонтов, толщ или

поверхностей раздела при детальном изучении стратиграфического разреза;

б) изучение и выделение свит и толщ с различными физико-механическими свойствами;

в) изучение условий локализации оруденения в продуктивных толщах или граничных поверхностях и выявление связи оруденения с ли-тологическими и тектоническими факторами контроля;

г) на основе картирования маркирующих горизонтов и условий .«алегания пород выявление тектонической схемы рудного поля с выделением складчатых и разрывных элементов структуры.

Главная отличительная черта золоторудных полей с оруденением В зонах разломов, смятия и рассланцевания пород — их связь с крупными тектоническими разломами глубокого заложения, а также сопряженными с ними трещинами и мощными зонами смятия и рассланцевания. Самые крупные глубинные разломы обычно неблагоприятны для отложения руд, и рудные тела распологаются в параллельных тектонических трещинах или зонах смятия большой протяженности. При этом для более жестких пород характерны четко выраженные тектонические трещины, сопровождаемые большим количеством оперяющих и второстепенных параллельных трещин; а для более пластичных пород — зоны смятия и рассланцевания значительной мощности, в которых вмещающие породы превращены в динамометаморфические сланцы, брекчии, милониты. Степень динамометаморфизма постепенно уменьшается от центра зоны к периферии.

Зоны разрывов и рассланцевания часто занимают секущее положение по отношению к складчатым структурам и простиранию вмещающих пород. В жестких породах оруденение локализуется в основных и оперяющих трещинах в виде жил небольшой мощности, представленных или выдержанными по простиранию и падению телами или серией коротких жил.

В более пластичных породах рудные тела жилообразной или линзо-видной формы со сплошными вкрапленными рудами находятся в осевых, наиболее измененных, частях зон смятия и рассланцевания. И тогда вдоль основных трещин наблюдаются мощные зоны прожилково-вкрапленного оруденения.

При разведке месторождения и изучении рудного поля данного структурного типа к главным задачам относятся выявление и прослеживание основных тектонических зон и оперяющих их трещин по падению и простиранию толщ. В связи с тем, что степень рудоносности ЗОН и характер оруденения зависят и от состава вмещающих пород, необходимо определять глубину распространения толщ, благоприятных для рудоотложения. Особое внимание следует обращать на поперечные ПО отношению к основной зоне смятия структуры, оказывающие значительное влияние на распределение рудных и безрудных участков в зонах смятия или разлома.

Рудные поля трещинного типа характеризуются развитием многочисленных разноориентированных трещин разной длины, к которым обычно приурочены кварцевые жилы, развивающиеся внутри относительно однородной вмещающей среды: массивов изверженных пород, площадей развития песчаников, кварцитов, кристаллических сланцев. В сложном рисунке трещиноватости всегда выделяется основное, наиболее выраженное направление или основной разлом, играющие рудораспределя-ЮЩую роль. Золотое оруденение практически всегда представлено многочисленными, относительно небольшими по простиранию и падению жилами незначительной мощности.

При разведке месторождения главное внимание должно быть уделено изучению и выявлению границ поля развития трещин и закономерностей их пространственного распределения. В связи с тем,1 что трещины развиваются в пределах однородных толщ, необходимо установить границы распространения потенциально рудоносных пород по площади и на глубину.

При наличии ясно выраженного главного разлома или четкого направления трещиноватости, которые определяют распространение рудоносных трещин, система разведки должна предусматривать прослеживание этих трещин по падению и простиранию.

Рудные поля, приуроченные к контактным зонам крупных интрузий, встречаются относительно редко и бывают двух подтипов: собственно контактовые месторождения, в которых золотое оруденение связано со скарнами; месторождения, локализующиеся в приконтактовой зоне в результате наложения более позднего оруденения.

Месторождения первого подтипа обычно представлены небольшими скарновыми рудными телами неправильной формы с неравномерным распределением и нередко высоким содержанием золота. Характерно значительное количество сульфидов. Скарновые месторождения, как правило, образуются на контакте гранодиоритов с карбонатными или туфогенными породами и локализуются на самом интрузивном контакте или на некотором удалении от него (в случае контакта между карбонатными и силикатными осадочно-вулканогенными породами). Наиболее благоприятны для рудоотложения крутопадающие "контакты со сложной формой поверхности. При пологом залегании пород кровли условия для образования таких месторождений менее благоприятны. Месторождения второго подтипа встречаются значительно реже и локализуются в местах сочетания глубоких зон разлома с крупными интрузивными контактами, выполняющими роль экранов.

В процессе разведки месторождений основными задачами являются прослеживание интрузивного контакта, выявление направления его падения и различных осложнений в морфологии; картирование приконтактовой зоны с выделением пород различного состава, определение условий их залегания и направления слоистости, секущих тектонических нарушений, которые могут служить каналами для проникновения рудоносных эманации или растворов.

Рудные поля, в пределах которых рудные тела приурочены к плу-тонам небольших размеров и дайкам, характеризуются постоянной связью оруденения с малыми интрузивными телами и . дайками различной мощности. Последние более жесткие, чем вмещающие породы, что и определяет развитие в интрузивах и дайках систем трещин под влиянием значительного бокового давления. Обычно это месторождения жильного или штокверкового типа в зависимости от того, что развито в их пределах — несколько крупных трещин или системы многочисленных мелких трещин.

В маломощных дайках может образоваться серия поперечных трещин, в которых локализуются короткие лестничные жилы. В тех случаях, когда дайки залегают в породах, механические свойства которых мало отличаются от свойств пород даек, или в более жестких породах, в трещинах отрыва развиваются довольно протяженные жилы, приуроченные к контакту даек. Подобные месторождения характерны в основном для полей даек, распространенных в массивах гранитоидов.

Основные задачи раз-ведки таких месторождений — определение границ интрузий, выявление даек на поверхности и глубине, определение глубины распространения в них золотого оруденения.

Рудные поля, связанные с вулканическими аппаратами, характеризуются приуроченностью месторождений к вулканическим трубкам, неккам, кольцевым дайкам, жерловым фациям, телам эруптивных брекчий, которые, как правило, секут вмещающие породы. Рудные тела обычно представлены жилами, часто сложной морфологии, плитообразными залежами, телами неправильной формы, трубками. Форма рудных тел определяется приуроченностью их к трещинам отрыва, радиальным или концентрическим трещинам, а также отдельным разновидностям пород, слагающим вулканические аппараты, где золотое оруденение представлено прожилково-вкрапленным типом.

Главные вопросы, подлежащие изучению при разведке этого типа месторождений, — оконтуривание и прослеживание на глубине оруденения вулканических аппаратов, изучение внутреннего строения и форм локализации оруденения в определенных структурах и породах.

2.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

При проектировании разведки золоторудного месторождения как целой геолого-структурной единицы, необходимо учитывать геологическую структуру рудного поля, условия пространственного размещения рудных тел, их количество и размер, а также топографические условия местности. На каждом конкретном рудном поле сочетания этих факторов создают особые, обычно неповторимые условия. Поэтому золоторудные месторождения, как правило, разведываются по индивидуальной схеме. Это затрудняет разработку общих положений методики разведки.

Можно сформулировать только главные общие задачи, которые должны быть решены в процессе разведки золоторудных месторождений, и определить основные комплексы методов для решения этих задач.

I. Задачи, связанные с изучением геологических особенностей рудного поля (месторождения). Эта группа задач решается главным образом при изучении поверхности месторождения в процессе детального геологического картирования и при изучении глубинного строения с помощью буровых и горных работ в сочетании с геофизическими и геохимическими исследованиями на стадиях предварительной и детальной разведки. Она включает:

а) изучение геологического разреза, выделение пород, различных по литологическим и петрографическим свойствам, маркирующих горизонтов, стратиграфических и интрузивных контактов, а также других граничных поверхностей;

б) анализ условий залегания и взаимоотношений различных толщ, слагающих рудное поле, с прослеживанием по простиранию и падению маркирующих горизонтов и различных граничных поверхностей между отдельными толщами;

в) выявление и оконтуривание на поверхности и глубине массивов изверженных пород, даек, зон проявления контактового метаморфизма, установление различных магматических комплексов, последовательности ИХ внедрения;

г) выделение и прослеживание по простиранию и на глубине тектонических нарушений (зон разломов, смятия, рассланцевания пород), определение последовательности их развития и взаимооношения с различными комплексами пород;

д) выявление имеющихся на рудном поле золоторудных тел и их взаимоотношений с вмещающими породами и элементами структур;

е) установление характера золотого орудения — принадлежности изучаемого рудного поля к одному из геолого-структурных и геолого-промышленных типов, распространения преобладающего морфологического типа рудных тел и минералогических типов руд.

При изучении поверхности рудного поля (месторождения) в процессе детальных геологических съемок указанные задачи решаются путем документации естественных и искусственных обнажений, а также использования специальных методов: металлометрии и спектро-золотометрии, дешифрирования аэрофотоснимков разных масштабов (обычных, спектральных, цветных и т. п.), наземных и аэрогеофи-эических методов (электро-, магнито- и гравиразведка, радиометрия, СВД — радиокип и др.), картировочного бурения до глубины 150 м (В закрытых районах).

Для изучения элементов геологической структуры на глубине проводятся следующие работы: структурное и структурно-поисковое бурение — на начальных стадиях изучения рудных полей до глубины 500 м, на стадии детальной разведки (в ряде случаев и предварительной) до глубины 1000 л и на крупных объектах до 1500 м; наземные и аэрогеофизические исследования, позволяющие изучать рудное поле до больших глубин (грави-, сейсмо-, магнитометрия, электроразведка); скважинные и шахтные геофизические и геохимические исследования; детальное картирование горизонтов, вскрытых разведочными выработками и скважинами, с учетом геохимических и геофизических данных. На основании геологической карты рудного поля, данных бурения структурных и разведочных скважин, результатов геофизических и геохимических исследований, материалов картирования разведочных горизонтов составляются поперечные и продольные разрезы, геоло-гоструктурные планы отдельных горизонтов, планы в изогипсах различной геологической информации, блок-диаграммы, которые отражают объемное строение рудного поля и размещение золотого орудения.

II. Задачи, связанные с выяснением факторов, определяющих условия локализации и глубину распространения золотого оруденения. Как известно, конечная цель разведочных работ — определение количества запасов и качества полезного ископаемого, которые невозможно выявить и установить без знаний закономерностей локализации оруденения в рудном поле (месторождении). В процессе разведки необходимо решить следующие основные задачи, связанные с изучением условий локализации оруденения:

— выделение разновидностей горных пород по физико-механическим свойствам (пористости, трещиноватости и т. п.);

— установление в вертикальном разрезе рудного поля структурных ярусов, значительно отличающихся по физико-механическим свойствам пород и условиям локализации оруденения, с определением их нижних границ;

— определение наличия блоковой структуры рудного поля и характеристика каждого блока с точки зрения условий локализации оруденения;

— изучение пространственных и временных связей оруденения со стратифицированными толщами и слоями пород, магматическими комплексами, тектоническими нарушениями, трещинами разного направления и т. д., выявление дорудной и пострудной тектоники, определение глубины распространения крупных тектонических нарушений, контролирующих распределение оруденения в пространстве;

— выяснение морфологии и условий залегания рудных тел, их вещественного состава и размеров;

— исследование закономерностей пространственного размещения рудных тел в пределах месторождения; выделение рудоконтролирующих и рудовмещающих структур, стратифицированных пород и секущих магматических тел (интрузий, некков, даек и т. д.);

— анализ характера распределения золота и других полезных компонентов, минеральных ассоциаций и в пределах месторождения, и в отдельных рудных телах в зависимости от геолого-структурных условий локализации оруденения; выделение латеральной и вертикальной зональности золотого оруденения;

— установление характера и степени интенсивности околорудного измерения боковых пород, особенности в вертикальном разрезе рудного поля.

Для решения этих задач предлагается следующий комплекс методов:

1. Бурение структурных скважин до максимальной глубины распространения структур, вмещающих оруденение.

2. Бурение структурно-поисковых скважин до глубины, несколько превышающей экономически обоснованную глубину отработки .месторождения в настоящее время и на ближайшую перспективу.

3. Глубинные геофизические методы исследования (грави-, сейсмометрия и др.), а также наземные скважинные и шахтные геофизические методы для изучения морфологии, условий локализации и глубины распространения оруденения.

4. Общая и специальная документация (в том числе фотодо-кумендация естественных обнажений, поверхностных и подземных горных выработок, керна) и сопоставление ее с материалами геологического Опробования, геофизической и геохимической информацией. Данный

• Комплекс работ включает составление специальных вертикальных разрезов через месторождение с данными по распространению золота, продуктивных, минеральных ассоциаций, других полезных компонентов, форме и размерам рудных тел, характеру и интенсивности гидротермальных изменений, удельной рудоносности отдельных горизонтов И т. д.; погоризонтных структурных и геологических планов, разрезов, • также специальных планов, отражающих характер золотой минерализации, пространственное размещение продуктивных минеральных ассоциаций, характерных минералов, остальных полезных компонентов И т. д; схем геологического строения глубоких горизонтов рудного поля и месторождения.

5. Изучение физико-химических свойств горных пород (пористости, удельной трещиноватости, растворимости и т. п.).

6. Массовые статистические замеры элементов залегания, трещин, даек, рудных тел, других поверхностей или линейных структур.

7. Статистический анализ данных опробования, а также анализ специальной геолого-минералогической и структурной документации ДЛЯ выяснения закономерностей распределения золота и других полезных компонентов, характерных минералов и элементов с использованием ЭВМ и построением специальных графиков.

Перечисленные методы не исчерпывают все приемы и методики изучения золоторудных месторождений (рудных полей), но являются главными для решения основной задачи — изучения структуры месторождения (рудного поля) и условий локализации оруденения в связи С разведкой и промышленной оценкой месторождения как целой геологоструктурной единицы.

Для этого же используются различные петрографические, минералогические, аналитические методы, а также специальные методы геологического картирования, описанные в литературе и в соответствующих ведомственных инструкциях и указаниях.

2.3 РАЗВЕДОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ ВЫБОР, ПРИ РАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Под системой разведочных работ понимается пространственное размещение разведочных выработок, которое дает возможность построить намеченные разрезы и планы, а также провести необходимое опробование для подсчета промышленных запасов полезного Ископаемого [25]. Разведочная система на месторождении должна обеспечить с необходимой достоверностью выяснение особенностей геологического строения и размещения рудных тел, их формы, условий залегания, качества и основных подсчетных параметров Полезного ископаемого.

При разведке золоторудных месторождений используются три Группы разведочных систем: буровые, горные и горно-буровые (комбинированные). Наибольшее распространение имеют горно-буровые И горные системы, при помощи которых разведываются все морфологические типы золоторудных месторождений. Менее распространены буровые, которые применяются главным образом при разведке зон Прожилково-вкрапленных руд и значительно реже на месторождениях типа залежей и штокверков. В основном разведка ведется системой глубоких наклонных или .вертикальных скважин.

Широкое использование горно-буровых и горных систем объясняется тем, что степень сложности геологического строения, морфология рудных тел и неравномерность распределения полезного компонента в них не всегда позволяет с достаточной надежностью провести разведочные работы бурением. Использование буровых систем сдерживает также и технологические недостатки бурения. Так, в сложных горнотехнических условиях не удается получить в достаточном объеме керн или керношламовый материал. Иногда из-за физических свойств руд имеет место избирательное истирание керна, которое не позволяет достоверно определить содержание золота. Горно-буровые системы наиболее универсальны. Они используются для разведки верхних горизонтов горными выработками, а нижних — бурением. Для создания разведочной системы на всех горизонтах месторождения осуществляется одновременная проходка горных выработок и бурение скважин. Главным образом применяется одновременная проходка разведочных штолен или шахт и наклонное и горизонтальное, реже вертикальное бурение.

Горные системы (разведочных штолен, шахт и реже шурфов) используются в основном при разведке отдельных рудных тел типа жил или рудных тел трубчатого типа и залежей неправильнй формы с крайне неравномерным распределением полезного компонента, сложным внутренним строением и морфологией, как правило относящихся к 4-й, реже к 3-й группе месторождений по классификации ГКЗ СССР.

При использовании горных систем для изучения геологического строения, поисков рудных тел и решения других частных задач разведки широко применяется бурение. В случае применения буровых систем необходимы заверочные работы для выяснения надежности бурения, в частности проходка горных выработок. Однако, как правило, такие выработки, хотя и проходятся по той же системе разрезов, что и скважины, но они лишь помогают решению задач разведки и не участвуют обычно в подсчете запасов.

При всех системах разведки месторождений, выходящих на дневную поверхность, широко используются поверхностные горные выработки.

Выбор системы разведки и технических средств зависит от природных и технико-экономических условий. При проектировании разведочных работ необходимо тщательно анализировать все эти условия с целью выбора наиболее экономичной системы разведки. Основными факторами, влияющими на выбор разведочной системы, являются геологические особенности и горно-технические условия, хотя в ряде случаев и географо-экономическая обстановка имеет значение для выбора, разведочной системы.

В разных случаях роль этих факторов различна и их комбинация или решающее значение отдельных факторов определяют выбор системы разведки. Тем не менее, основной группой факторов в подавляющем большинстве случаев являются геологические, к которым относятся структура месторождения, форма и размеры рудных тел, степень изменчивости морфологии и содержания золота в рудных телах.

Размеры рудных тел и степень изменчивости их параметров определяют выбор технических средств, разведочных выработок и, следовательно, характер разведочной сети и системы разведки. Чем меньше размеры рудных тел, чем выше сложность их и изменчивость параметров, тем более необходима плотная разведочная сеть с преимущественным использованием горных выработок. На крупных месторождениях при относительно невысокой степени изменчивости оруденения возрастает роль буровых или горно-буровых систем.

Последние исследования показали, что возможность использования бурения при разведке золоторудных месторождений определяется изменчивостью содержаний золота, выраженной через коэффициент вариации по разведочным пробам, который достаточно надежно можно определить уже после поисково-оценочных работ и использовать для выбора разведочных систем. От величины коэффициента вариации зависит возможная достоверность опробования скважин, что в первую очередь влияет на надежность буровых работ [11].

Золоторудные месторождения по значениям коэффициентов вариации делятся на три группы. Первая группа — (коэффициент вариации до 130 %) характеризуется незначительными по величине случайными ошибками до ± 20 %, что позволяет применять на них буровые системы разведки без заверки данных бурения или с использованием для этих целей косвенных методов заверки.

Во второй группе (коэффициент вариации 130-250%) ошибки при опробовании керна носят или случайный, или систематический характер и достигают величин ± 20-40 %. Могут применяться и основном горно-буровые системы разведки (реже буровые), но при обязательной заверке скважин горными выработками с целью установления величин и характера ошибок в опробовании керна.

И, наконец, третья группа характеризуется только систематическими ошибками значительных размеров (до 90—100 %) в опробовании керна. Пи месторождениях этой группы только горные системы разведки позволяют надежно разведать и подсчитать запасы.

В первую группу, как правило, попадают месторождения типа минерализованных зон и штокверков, реже залежей и жил, относящихся и основном к золото-сульфидной и золото-кварцево-сульфидной формациям и II-IIIгруппам по классификации ГКЗ СССР. В Третью группу входят месторождения в основном IV, реже IIIгрупп, по классификации ГКЗ СССР, типа жильных зон, жил, относящихся в основном к золото-кварцевой формации. \

При выборе системы разведки косвенное влияние может оказать и качество руды но содержанию золота. В случае высоких содержаний золота в рудах можно применить более плотную разведочную сеть и шире использовать горные выработки, так как экономическая эффективность разведки при этом не снизится. При низких содержаниях золота наиболее эффективны буровые и горно-буровые системы. Среднее содержание полота будет влиять на выбор системы только в том случае, если это не противоречит остальным геологическим факторам.

К горнотехническим условиям, влияющим на выбор разведочной системы, в первую очередь относится рельеф поверхности, глубина и элементы залегания рудных тел, характер вметающих пород (крепость, устойчивость), а также водоносность разведуемого участка.

От рельефа местности зависит возможность применения различных горных систем. При расчлененном рельефе использование горных систем (штолен) наиболее благоприятно; при равнинном рельефе необходимо использовать разведочную систему шахт (или шурфов), значительно более дорогостоящую.

Рельеф местности и элементы залегания рудных тел определяют выбор вариантов горной, буровой или комбинированной (горно-буровой) системы разведки.

Пологозалегающие рудные тела лучше разведывать системой вертикальных скважин и горных выработок (типа шурфов).

Использование подземных горных выработок тяжелого типа оправдано лишь в том случае, если рельеф позволяет применять проходку штолен.

Крутопадающие тела, как правило, разведываются или горизонтальными горными выработками, или наклонными скважинами.

Большая глубина залегания месторождения (или рудного тела) предопределяет выбор наиболее дешевой разведочной системы — буровой. Однако в связи с обычно сложным строением рудных тел и крайне неравномерным распределением золота возможность буровых систем и в этом случае относительно ограничена; нередко приходится проходить глубокие разведочные шахты.

Крепость и устойчивость руд и вмещающих пород, а также сильная обводненность участка затрудняют проходку горных выработок и бурение скважин, что также необходимо учитывать при выборе системы разведки.

Меньше влияет на выбор системы разведки общая географо-экономическая обстановка, к которой в первую очередь следует относить транспортные возможности, энергетическую базу, наличие водных ресурсов и крепежного леса. Отсутствие крепежного леса, слабая энергетическая база, отсутствие дорог могут определить выбор наиболее простых систем разведки, например буровой, однако отсутствие воды — неблагоприятный фактор для колонкового бурения.

При сравнении и выборе системы разведки кроме учета влияния, перечисленных факторов необходим технико-экономический анализ, позволяющий установить стоимость разведочных работ при различных системах разведки. При прочих равных условиях следует принимать и проектировать наиболее рациональную систему с точки зрения экономических показателей, в первую очередь, себестоимости разведочных работ.

Как правило, большинство месторождений золота содержит достаточно большое количество рудных тел, но все они чаще всего находятся в пределах одной, сравнительно ограниченной по размеру, площади, и пространственное положение их определяется одними и теми же рудо распределяющими и рудовмещающими элементами геологической структуры. Реже месторождение состоит из одного рудного тела.

Огромное влияние на организацию разведочных работ и выбор системы разведки месторождения в целом оказывают условия пространственного соотношения рудных тел. По данному признаку могут быть выделены следующие группы золоторудных месторождений.

1. Одиночные рудные тела простого или сложного строения или несколько изолированных рудных тел.

2. Система сближенных рудных тел, в том числе системы: а) параллельных или субпараллельных рудных тел; б) разветвляющихся или сопряженных рудных тел; в) рудных тел, приуроченных к структурным элементам разного направления; г) рудных тел, тяготеющих к одной рудоконтролирующей структуре и последовательно сменяющих друг друга по простиранию и падению.

3. Группа рудных тел, неравномерно распределенных внутри продуктивной зоны значительной ширины и длины, не имеющей четких геологических ограничений.

Система разведки месторождения в каждом из перечисленных случаев обладает своими специфическими чертами.

В случае одиночных или нескольких изолированных рудных тел с целью решения геологических вопросов для каждого рудного тела создается своя система разведочных выработок, обеспечивающая надежную их разведку сетью специальных выработок, чаще всего скважин, для решения геологических вопросов в целом по месторождению и поисков новых рудных тел. При наличии сближенных тел применяются системы, позволяющие одновременно изучать месторождение в целом и производить разведку каждого рудного тела в отдельности (обычно это комбинированная система квершлагов со штрековыми выработками —с рассечками). В случае неравномерно распределенных рудных тел строится единая система разведки всей продуктивной зоны.

Среди многих факторов, определяющих выбор направления разведочных работ и общий план пространственного расположения выработок, к главнейшим относятся: геологическая структура рудного поля, морфология рудных тел, общие условия их залегания и взаимного расположения. В связи с этим разведка любого месторождения должна проводиться на основе детальной геологической карты рудного поля.

Несмотря на большое разнообразие геолого-структурных условий, характеризующих золоторудные месторождения, можно выделить некоторые общие черты в пространственном расположении и назначении отдельных типов разведочных выработок.

При разведке новых месторождений с поверхности общепринятая схема разведки базируется на расположении разведочных выработок по параллельным профилям, пересекающим всю площадь месторождения и оконтуривающим его с флангов. Все разведочные выработки (канавы, шурфы с рассечками, скважины) должны располагаться в плоскости профиля.

В случае разведки месторождений, представленных крупными рудными телами более или менее изометрической формы, или при неравномерном размещении рудных тел неправильной формы и невыясненных условиях их распределения, разведка профилями может быть заменена разведкой по квадратной сетке. При этом большое значение могут иметь разведочные выработки, задаваемые со специальным назначением, в частности, выяснения узловых вопросов структуры рудного поля или локализации оруденения. Особенную ценность представляют так называемые структурные скважины, глубина которых обычно значительно больше глубины скважин, расположенных по принятой сетке. При этом для подавляющего числа месторождений общая система разведки предусматривает сочетание выработок разного назначения (вскрывающие, подходные, собственно разведочные, вспомогательные).

К вскрывающим выработкам относятся шахты и, в тех случаях, когда позволяет рельеф местности, штольни. В отличие от штольни шахтой месторождение вскрывается на несколько горизонтов и по мере углубления шахты могут быть вскрыты новые горизонты. Штольня рассчитана на вскрытие только одного горизонта.

Расположение шахты по отношению к контуру шахтного поля может быть различно: внутри промышленного контура, в центре месторождения, за контуром распространения оруденения, в висячем или лежачем боку рудных тел. Шахты могут проходиться с поверхности или из подземных выработок (слепые шахты).

Выбор расположения шахты зависит от ее назначения, геологической структуры участка, рельефа местности и других условий. Шахты, предназначенные только для разведки месторождения, выгоднее располагать ближе к рудным телам.

Эксплуатационно-разведочные шахты чаще проходят в лежачем бокyместорождения на таком расстоянии от контура промышленных руд,|чтобы как можно меньше балансовых руд попадало в границы охранного целика шахты и околоствольных выработок. Место заложения шахт согласовывается с соответствующими горно-добывающими предприятиями.

Подходные выработки по своему назначению аналогичны шахтам. С их помощью также вскрывается месторождение, но только на одном горизонте. Поэтому штольни одновременно выполняют функции вскрывающих и подходных выработок. Подходные выработки (обычно это квершлаги) непосредственно связывают шахту с участками расположения рудных тел. Подходные выработки проходятся или на каждом горизонте или только на некоторых из них. В последнем случае промежуточные горизонты вскрываются восстающими или гезенками.

Выработки, при помощи которых разведывается месторождение, по своей номенклатуре и назначению довольно разнообразны. Среди них выделяют четыре группы.

1. Выработки, при помощи которых создается определенная система разведки, но сами они или не вскрывают рудные тела, или, если и вскрывают, то при подсчете запасов не учитываются; к ним главным образом относятся рудные (реже полевые) штреки, протягивающиеся вдоль мощных рудных тел, и квершлаги на жильных месторождениях. 2. Выработки, с помощью которых вскрываются и опробуются рудные тела; в зависимости от типа месторождения это могут быть штреки, квершлаги, орты, восстающие, скважины различного направления и др. 3. Вспомогательные выработки, необходимые для проходки основных разведочных выработок; к ним относятся: буровые камеры, выносные, квершлаги, рассечки для заложения горизонтальных скважин, восстающие, проходимые для вентиляции и т. п. 4. Выработки, имеющие поисковое назначение, или при помощи которых уточняются вопросы геологической структуры месторождения. Среди них преобладают скважины разного направления. С этой же целью могут быть пройдены специальные кваршлаги, рассечки и другие горные выработки. Для разведки месторождения в целом имеют значение в основном выработки первой и четвертой групп.

Горные выработки первой группы имеют особо важное значение и предназначены для создания систем разведки. Номенклатура и расположение их определяются морфологическим типом месторождений, количеством и взаимным расположением отдельных рудных тел, и хотя на каждом месторождении существуют свои особенности, все-таки можно в самом общем виде дать основные схемы разведки месторождений. В тех случаях, когда месторождения представлены рядом линейно-вытянутых рудных тел небольшой мощности (свиты сближенных жил даек, рудных зон), для создания системы разведки месторождения используются квершлаги, пересекающие всю продуктивную зону. Количество квершлагов зависит от размера месторождения, числа рудных тел и других факторов. При параллельном расположении рудных тел квершлаги располагаются параллельно на более или менее значительном расстоянии друг от друга. В тех случаях, когда рудные тела расположены в направлениях, резко отличающихся друг от друга, то соответственно меняется и направление квершлагов, но в этом случае большое значение приобретают горизонтальные скважины, с помощью которых предварительно определяется наличие и пространственное положение, по возможности, каждого рудного тела.

На месторождениях этого типа квершлаги предназначаются для вскрытия рудного тела, которое в дальнейшем будет разведываться по простиранию. Кроме того, с помощью квершлагов, пересекающих всю зону промышленного орудения, уточняют положение структурных элементов, контролирующих пространственное размещение рудных тел, и выявляют новые, ранее неизвестные рудные тела.

Принципиально другая система разведки месторождений штреками по простиранию рудных тел или рудоносных зон применяется на месторождениях, представленных линейно-вытянутыми мощными рудными телами — крупными жилами, дайками, жилообразными залежами, жильными зонами. Данная система разведки чаще применяется в тех случаях, когда на месторождении имеется одно крупное рудное тело или рудные тела приурочены к одной рудоносной трещине или зоне и последовательно сменяют друг друга по простиранию.

Поскольку в этих случаях собственно разведка и опробование рудных тел ведутся вкрест их простирания, для чего проходятся орты, то назначение штрека — создать жесткую основу, позволяющую равномерно расположить орты и охватить ими все рудное тело.

Штреки в этих случаях, как правило, проходятся по рудному телу, так как они решают одновременно две различные по назначению, но необходимые задачи: создают основу для разведки рудного тела и подтверждают сплошность орудения по простиранию. Проходка полевых штреков допустима лишь в тех случаях, когда невозможно по горнотехническим условиям пройти рудные штреки, или ИХ необходимо использовать при эксплуатации, с проверкой сплошности оруденения скважинами или в последнем случае дополнительными штрековыми выработками.

Значительное количество месторождений разведается комбинированным способом, т. е. когда опорная сеть разведочных выработок создается одновременно при помощи штреков и квершлагов. Это в основном имеет место в тех случаях, когда месторождение представлено несколькими более или менее параллельно расположенными мощными рудными телами типа жильных зон, даек или мощных жил.

Выработки четвертой группы проходятся каждая по специальному проекту и имеют определенное целевое назначение, вытекающее из Индивидуальных особенностей геологического строения разведываемого месторождения. Поэтому необходимо учитывать большую важность этих работ, которые часто опережают систематическую разведку. В практике были случаи, когда из-за недостаточного внимания к структурно-поисковым работам месторождение оказывалось недоразведанным или эксплуатационные работы преждевременно прекращались, а потом приходилось восстанавливать выработки, что приводило к большим неоправданным расходам.

Особо следует остановиться на разведке месторождений скважинами. С помощью бурения, как правило, разведываются месторождения типа минерализованных зон, штокверков и залежей, которые обычно Представлены одним или, реже, несколькими сближенными крупными рудными телами наклонного или близкого к горизонтальному залегания. Разведка месторождения в целом на этих объектах сводится к оконтуриванию площади распространения оруденения одновременно с разведкой рудного тела или группы сближенных тел. Задачи эти решаются при Помощи вертикальных или наклонных скважин, пробуренных по прямоугольной или квадратной сетке.

Скважины для разведки рудных тел (особенно разведочные скважины) и изучения (оконтуривания) месторождения в целом бурят по одним и тем же профилям, но с разной плотностью. Глубина разведочных скважин определяется или глубиной дна будущего карьера, или необходимым количеством запасов для первой очереди разведки. Глубина скважин для изучения месторождения в целом зависит от конкретных геологических задач, которые хотят решить с помощью бурения той или иной скважины.

Один их основных вопросов методики разведки золоторудных месторождений — разведка их на глубину. Специальный и очень важной задачей месторождения является определение глубины распространения Промышленного оруденения. При этом возникает несколько частных вопросов: выяснение рациональной глубины разведки на разных ее стадиях; выбор методики разведки в зависимости от морфологии рудных тел; организация и способы проведения разведочных работ. Перечисленные вопросы должны решаться применительно к новым месторождениям и месторождениям, находящимся в эксплуатации.

Новые месторождения на глубину в той или иной степени разведываются на всех этапах работ. На стадии предварительной разведки, а нередко и поисково-оценочных работ стремятся при помощи неглубоких шурфов с рассечками и скважин вскрыть рудные тела на небольших глубинах: от 25 м шурфами до 150 м скважинами. На стадии детальной разведки новых месторождений глубина разведки значительно увеличивается и нередко составляет 100-200 м горными выработками (шахтами) и 250—450 м скважинами. Указанная глубина разведки новых месторождений золота в настоящее время не всегда достаточна. Основные задачи -стадий поисково-оценочных работ и предварительной разведки следующие: установление протяженности рудных тел по падению на глубину 300—500 м, уточнение элементов залегания рудных тел, вскрытие руд в первичном залегании (ниже зоны окисления) для определения их минерального состава и отбора технологической пробы в целях проведения предварительных испытаний. Все это необходимо для оценки прогнозных ресурсов Р1 и запасов категории С2 месторождения в целом.

На стадии детальной разведки главной задачей становится разведка промышленных запасов по категориям С1, С2 (редко В) в количествах, необходимых для передачи месторождения в эксплуатацию и оценки глубоких горизонтов месторождения.

На стадии детальной разведки новых месторождений вполне достаточна глубина 600 м (с детальной разведкой рудных тел до 200—500 м). В отдельных случаях она может достигать 800 м, но это не исключает необходимости изучения более глубоких частей месторождения при помощи структурно-поисковых скважин.

Задача, решаемая при бурении структурно-поисковых скважин, — определение глубины развития геологических структур, которыми обуславливается локализация золотого орудения, а также распространение на глубину промышленного оруденения. Эти материалы служат основанием для оценки прогнозных ресурсов категории Р1.

Положительные результаты структурно-поискового бурения позволяют более уверенно экстраполировать запасы категории C2непосредственно в пределах разведанной части месторождения.

Конкретные задачи, решаемые с помощью структурно-поискового бурения, устанавливаются в зависимости от геологических особенностей рудного поля. От последних зависит и глубина бурения на разных стадиях разведки.

Так, на стадии поисково-оценочных работ структурно-поисковые скважины бурятся на глубину до 300 м, на стадии предварительной разведки — до 600 л, на стадии детальной разведки — до 800 м и, наконец, на эксплуатируемых месторождениях или на очень крупных месторождениях — до 1200 м и более. Следует отметить, что за рубежом и глубина отработки, и глубина бурения скважин на золоторудных месторождениях значительно выше, чем в СССР. В отдельных случаях на эксплуатируемых месторождениях золота Южной Африки, Бразилии, Индии, Канады структурно-поисковые скважины достигали глубин свыше 2500 м (до 4000 м и более).

Говоря о разведке месторождений золота на глубину, следует еще раз подчеркнуть, что в данном случае разведается месторождение в целом, а не отдельные рудные тела. Объектами разведки при этом служат прежде всего элементы геологической структуры месторождения, контролирующие размещение рудных тел и, кроме того, само золотое оруденение, установленное по прямым и косвенным признакам. Систематическое же разбуривание отдельных глубокозалегающих рудных тел, особенно при относительно небольших их размерах, нецелесообразно.

Разведка на глубину эксплуатируемых месторождений по сравнению с разведкой новых месторождений имеет свои особенности, которые состоят прежде всего в том, что эксплуатируемое месторождение уже вскрыто на значительную глубину. В процессе ранее проведенных разведочных и добычных работ более или менее детально изучены геологическая структура месторождения, условия локализации рудных тел, их морфология, вещественный состав, установлен характер изменения основных параметров месторождения с глубиной (зональность его) и другие данные, всесторонне характеризующие месторождение,. Необходимость разведки эксплуатируемого месторождения на глубину Обычно возникает тогда, когда запасы, подсчитанные в более верхних частях месторождения, В той или иной мере уже отработаны, и стоит вопрос о дальнейшей деятельности горно-рудного предприятия.

Разведка на глубину месторождений может производиться «ступенями» или на всю глубину распространения оруденения.

Схема разведки месторождения ступенями предусматривает последовательную разведку на глубину с высотой ступени 150—400 м, а в ряде случаев и более. Собственно разведка новых месторождений на глубину 300—400 м это и есть разведка первой ступени (или первой очереди). После того, как первая ступень месторождения будет полностью вскрыта и частично отработана, а на месторождениях с большим вертикальным размахом оруденения полностью детально разведана, начинается разведка следующей ступени на всю глубину. На тех месторождениях, где эксплуатация не начата, одновременно с разведкой каждой следующей ступени запасы С2 предыдущей ступени переводятся, как правило, в более высокие категории путем разведки их горными выработками.

Схему разведки месторождения на всю глубину распространения оруденения целесообразнее всего применять на новых месторождениях, но в ряде случаев это возможно и при доразведке эксплуатируемого месторождения. При использовании этой схемы на стадии детальной разведки нового месторождения или на любой стадии отработки эксплуатируемого месторождения могут быть проведены разведочные работы ИВ технически максимально возможную глубину с учетом разной Степени детальности разведки верхних, средних и глубоких частей месторождения.

Схема разведки месторождения на всю глубину может быть рекомендована, и, несомненно, будет эффективна в тех случаях, когда Доказано, что глубина распространения промышленного оруденения Сравнительно невелика (400—500 м). При этом верхняя половина Месторождения может быть разведана горными работами, а нижняя — Скважинами по достаточно плотной сети с подсчетом запасов по категориям C1 и C2. Если нет уверенности, что оруденение на глубину быстро выклинивается, то разведка его ступенями будет эффективнее. В практике применяется также схема последовательной разведки нижних горизонтов отдельными этажами. Это наиболее распространения схема разведки эксплуатируемых месторождений золота. Она предусматривает наименьший производственный риск и обеспечивает наиболее быструю отдачу на вложенные в разведку средства.

В процессе последовательной разведки этажами по мере отработки нижних горизонтов месторождения действующая шахта углубляется на один-два горизонта (40—100 м), запасы по которым предварительно разведаны скважинами или подвешены к последним горизонтам, вскрытым горными выработками. Иногда вместо углубки основной шахты проходят слепую шахту, гезенк или уклон. На вновь вскрытом горизонте осуществляют горные работы согласно принятой системе разведки и эксплуатации. Таким образом, постепенно, одна за другой, вовлекаются в разведку, а затем и эксплуатацию нижележащие части месторождения.

Как видно, при поэтажной разведке «глубокие горизонты» месторождения собственно и не разведаются. Разведке горными выработками подвергаются только близлежащие «нижние горизонты», причем разведка горными выработками проводится в контуре запасов категории С1 или С2, обычно ранее разведанных скважинами.

Для оценки прогнозных ресурсов и проектирования разведки глубоких горизонтов месторождений необходимо установить распространение на глубину благоприятных структур и возможность локализации в них оруденения. Эти вопросы решаются путем анализа всех геологических данных по разведанной части месторождения и экстраполяции их на более или менее значительную глубину, глубинного геологического картирования и бурения небольшого числа глубоких структурных скважин.

Глубинное геологическое картирование приобретает в настоящее время большое значение в связи с необходимостью проведения разведочных работ на глубоких горизонтах ряда золоторудных месторождений, на базе которых уже созданы крупные горно-обогатительные предприятия. Назначение этого метода — трехмерное (объемное) изучение геологического строения рудного поля с целью промышленной оценки глубоких горизонтов.

Предпосылкой для такого изучения служит значительная прогнозная количественная оценка наличия золотых руд (и запасов С2),-выполненная на основании изучения поверхности и верхних горизонтов месторождения. Для подтверждения запасов категории C2 и прогнозной оценки с переводом их в запасы промышленных категорий требуются не только бурение глубоких скважин, но и проходка дорогостоящих разведочных шахт глубиной до 800 м. Для обоснования этих затрат необходима более объективная информация о геологическом строении глубоких горизонтов. Такая информация может быть получена не только на основании экстраполяции геологических данных, полученных на основании изучения с поверхности, но и главным образом по материалам геофизических и геохимических исследований.

Применение геофизических методов для решения указанных задач позволит получить дополнительные сведения о глубине продолжения крупных тектонических нарушений (рудовмещающих, рудоконт-ролирующих, рудоограничивающих); наличии ярусности в строении рудного поля и вертикальном диапазоне отдельных ярусов; характере контактов; формах и глубинах залегания интрузивных тел или покровов вулканитов; блоковом строении рудного поля и, в частности, его фундамента при наличии ярусного строения; возможном проведении промышленного орудения на глубину.

Эти сведения могут быть получены при проведении воздушных геофизических съемок, наземных геофизических работ, скважинных или шахтных методов исследований. При этом помимо использования геофизических данных, полученных на предыдущих стадиях работ, для решения вопросов глубинного (объемного) геологического картирования следует проводить специальные геофизические исследования. Как правило, они требуют значительных затрат и поэтому постановка их должна быть хорошо обоснована.

При глубинном геологическом картировании возможно использование методов грави- и сейсмометрии, обеспечивающих получение более ценной и полной информации о геологическом строении объектов на глубине. В отдельных случаях можно использовать магнито-и электрометрию (электропрофилирование и ВЭЗ).

Детальность геофизических работ для решения задач глубинного геологического картирования зависит от конкретных условий. Однако по точности информации и размерам геологических структур, возможных для картирования в пределах рудных полей, - в общем, подходит масштаб 1:10000—1:25000.

2.4. ВЫБОР ПЛОТНОСТИ РАЗВЕДОЧНОЙ СЕТИ ПРИ РАЗВЕДКЕ

РУДНЫХ ТЕЛ

Наиболее важным и сложным вопросом, особенно на стадии детальной разведки, является выбор необходимой плотности разведочной сети для разведки отдельных рудных тел и подсчета запасов промышленных категорий. От правильного выбора плотности разведочной сети зависят материальные и трудовые затраты на разведку, сроки работ, а также достоверность разведанных запасов. В то же время каждое из разведуемым месторождений характеризуется только ему присущей изменчивостью оруденения, определяющей необходимую плотность разведочных выработок.

Степень изменчивости оруденения очень сложно установить на ранних стадиях разведочного процесса, когда объем имеющейся информации незначителен. Степень изменчивости оруденения, определенная после Поисково-оценочных работ, часто не соответствует природной изменчивости оруденения и в процессе дальнейшей разведки при увеличении плотности разведочной сети постоянно уточняется.

Кроме того, в ряде случаев отдельные участки месторождения и рудные тела обладают различной степенью изменчивости оруденения, ЧТО требует дополнительного сгущения разведочной сети на данных участках.

По этим причинам заранее определить необходимую плотность разведочной сети в зависимости от изменчивости оруденения бывает трудно. Поэтому чаще всего на ранних стадиях геологоразведочных работ используется метод аналогии, в основу которого положено сравнение и сопоставление разведываемого месторождения с хорошо известными месторождениями, сходными по геологическим особенностям, характеру морфологии рудных тел, минеральному составу руд, особенностям золота и его содержанием в рудах.

В дальнейшем, когда более надежно устанавливают характер и интенсивность изменчивости свойств основных параметров оруденения (морфологии рудных тел и содержания золота), метод аналогии приобретает еще большее значение для определения плотности разведочной сети. На методе аналогии основаны и рекомендуемые ГКЗ СССР и Методическими указаниями [31] параметры разведочной сети на различных Морфологических типах месторождений для подсчета запасов разных Категорий, которые разработаны исходя из опыта разведки золоторудных Месторождений СССР, характеризующихся различной степенью изменчивости оруденения.

По данным поисково-оценочных работ или предварительной разведки выясняют тип изучаемого месторождения и степень изменчивости основных параметров рудных тел и по таблице примерно устанавливают Необходимую плотность разведочной сети. Рекомендуемые расстояния не являются обязательными для каждого типа месторождений, так как это усредненные значения. Для наиболее эффективной разведки всегда необходимо корректировать рекомендуемую плотность сети в зависимости от индивидуальных особенностей разведуемого объекта. Существуют три основных способа определения параметров разведочной сети: I) разрежение или сгущение разведочной сети, 2) сравнение данных разведки с данными эксплуатации (для эксплуатируемых месторождений), 3) аналитический.

При разведке новых месторождений довольно широко применяется способ разрежения или сгущения разведочной сети. По существу это два варианта одного способа. В первом варианте для определения необходимой и достаточной плотности разведочной сети сравниваются результаты подсчета запасов (средние величины мощности, содержания; запасы руды, площади рудных тел, их контуры) по сеткам различной густоты путем последовательного (в 2-4 раза) разрежения принятой при разведке сети. При одной и той же степени разрежения подсчитываются запасы по всем вариантам и рассчитываются средние ошибки для каждой плотности. Полученные результаты сравниваются с основным вариантом подсчета запасов по всем разведочным выработкам. Вариант плотности сети, который незначительно отличается по всем параметрам от основного варианта, и принимается как оптимальный. Допустимыми можно считать ошибки, не превышающие 20%.

Однако этот способ не всегда дает надежный результат, так как параметры основного варианта максимальной плотности могут значительно отличаться от истинных (особенно на сложных объекта). Поэтому наилучшие результаты дает второй вариант метода, когда на характерном для месторождения участке или рудном теле сгущается разведочная сеть (в 2-4 раза) как по простиранию рудных тел, так и по падению. После этого тем же способом рассчитываются все параметры при различной плотности сети, которые сравниваются с параметрами при наибольшей плотности, а затем выбирается оптимальная разведочная сеть.

Экспериментальное разрежение или сгущение разведочной сети проводится на участках рудных тел, наиболее характерных для данного месторождения, разведанных по самой плотной сети (обычно это блоки категории В на месторождениях IIгруппы и С1 на месторождениях III—IVгрупп) и предназначенных для первоочередной отработки при эксплуатации.

При разведке горными выработками и скважинами сгущение сети должно осуществляться в пределах не менее чем трех-четырех разведочных вертикальных разрезов, путем дополнительной проходки выработок. На разведочных горных горизонтах (на одном или двух) проходятся промежуточные (по простиранию) выработки, а при очень сложном строении может быть пройден дополнительный горизонт между двумя существующими. Вместо рассечек могут быть пробурены горизонтальные скважины.

При разведке бурением проходят промежуточные разрезы и в них бурят дополнительные скважины. В пределах маломощных рудных тел, разведуемым в основном выработками прослеживания, дополнительные выработки обычно не проходят (хотя могут быть пройдены промежуточные горизонты или дополнительные восстающие), а увеличивают только плотность опробования в штреках. Учитывая, что экспериментальное сгущение разведочной сети требует значительных дополнительных затрат, следует на экспериментальном участке одновременно проводить работы по заверке данных бурения и выяснению надежности применяемых способов опробования.

Метод сгущения сети для вновь разведуемых месторождений — основной. Он позволяет надежно выбрать оптимальную плотность разведочной сети. На эксплуатируемых месторождениях следует применять наиболее точный способ определения плотности разведочной сети — способ сравнения данных разведки и эксплуатации, который является обязательным при представлении отчетов в ГКЗ СССР для утверждения запасов действующих предприятий. По мере отработки месторождения получают материалы, свидетельствующие о надежности или недостаточной точности полученных при разведочных работах данных. В результате появляется возможность выбора наиболее рациональной сети для разведки флангов, глубоких горизонтов или разведки аналогичного нового объекта.

Сравниваются, как правило, контуры рудных тел, средние содержания и запасы руды и металла, полученные по данным разведки и эксплуатации. Сравнение необходимо проводить как по отдельным блокам, так и в целом по рудным телам.

При таком сравнении необходимо учитывать все факторы, влияющие на достоверность данных разведки и эксплуатации, выяснить основные причины, приводящие к не подтверждению разведанных запасов (неверно определены средние параметры — содержание, объемная масса; неправильно определен контур рудного тела и т. д.). Сравнивать данные разведки и эксплуатации необходимо как в контурах рудных тел, утвержденных ГКЗ СССР, так и в контуре отработанных запасов. Это дает возможность проследить изменение запасов и подсчетных параметров, а также установить их надежность для примененной сети при разведочных работах.

Сравнение проводится как отдельно для запасов категорий В, С1 и C2, так и по сумме всех запасов. При этом сравниваются результаты по отдельным блокам и в целом по рудным телам (с учетом категорийности запасов). Выводы о не подтверждении запасов и необходимой плотности разведочной сети следует делать, главным образом, основываясь на результатах сравнения в целом по рудным телам, а для последнего случая и по укрупненным блокам, какие обычно применяются при разведке и подсчете запасов. Это обусловлено тем, что по отдельным эксплуатационным блокам расхождения могут достигать значительных размеров, в то время как в целом по рудным телам и тем более по месторождению за счет компенсации ошибок разных знаков по блокам ошибки могут быть незначительны.

Не подтверждением запасов можно считать наличие существенных количественных изменений их при эксплуатации в контурах ГКЗ СССР или при резком изменении контуров рудных тел при эксплуатации (когда руда с промышленными содержаниями отрабатывается практически в других контурах). Сравнивать данные разведки можно двумя способами. Первый способ — сравнение с эталоном, полученным по результатам эксплуатационной разведки (эксплуатационного опробования), второй способ — сравнение с результатами работы фабрики. Сравнение с эталоном наиболее предпочтительно, так как густая сеть эксплуатационного опробования позволяет получить надежные контуры рудных тел и их средние параметры. Сравнение с данными работы фабрики можно проводить только в том случае, когда на эксплуатационном предприятии хорошо поставлен учет потерь и разубоживания руды на всем ее пути — ОТ отбойки до поступления на фабрику. Если такой учет недостаточно хорошо поставлен, то данные работы фабрики не могут служить надежным эталоном. Кроме того, подобное сравнение можно провести только за длительный период эксплуатации в целом по месторождению и лишь в редких случаях по отдельным рудным телам или блокам при условии одновременной отработки только одного рудного тела или отдельных эксплуатационных блоков.

Как показывает практика, эти виды работ осуществляются не на должном уровне. При проведении экспериментальной отработки отдельных блоков получают непредставительные данные, так как по отдельным блокам из-за крайне высокой изменчивости оруденения на золоторудных месторождениях всегда имеются значительные расхождения (средних параметров как в сторону завышения, так и занижения) между данными разведки и эксплуатации.

Таким образом, наиболее надежные результаты дает сравнение разведочных данных с данными эксплуатационной разведки. Используя способ разрежения, можно определить оптимальную плотность сети разведочных выработок и скважин и использовать ее для разведки аналогичных рудных тел изучаемого или нового месторождения.

Еще раз следует подчеркнуть, что нельзя сравнивать только средние значения параметров подсчета запасов. Необходимо и сравнение контуров, так как при одинаковых средних содержаниях и запасах руды и металла Контуры могут различаться довольно значительно. Без учета контуров рудных тел в разрезах, планах и проекциях можно сделать совершенно Неверные выводы о необходимой плотности разведочной сети. При этом следует всегда учитывать и изменение геологической интерпретации при различной плотности сети.

Аналитический способ определения плотности разведочной сети используется в практике довольно широко, но применение его относительно ограничено и носит в основном контрольный характер. Этот способ основан на определении статистических характеристик изменчивости основных параметров рудных тел и использовании их для решения вопроса о количестве выработок или необходимом расстоянии между точками наблюдения, достаточных для разведки данного объекта.

Определив степень изменчивости параметра, обладающего наибольшей вариацией, по соответствующим формулам математической статистики и теории вероятности, как правило, с заданной допустимой точностью находят количество необходимых выработок (или проб, или пересечений и т. п.), площадь, приходящуюся на одну выработку или предельные расстояния между выработками. Однако большинство методик в основном предусматривают выбор необходимого числа пересечений без учета сложности контура рудных тел и площади рудного тела, в результате для небольших объектов и очень крупных тел, имеющих одинаковую степень изменчивости, получаются одни и те же параметры разведочной сети.

Для определения расстояний между разведочными пересечениями используются также методы, позволяющие определить «шаг» закономерной составляющей изменчивости оруденения (как наиболее изменчивого параметра), например, многократное сглаживание, тренд-анализ и т. п. В зависимости от этого шага выбирается плотность сети, позволяющая уловить изменение основных параметров оруденения.

Как показывает практика использования аналитических способов, не всегда по малым выборкам (которые часто не соответствуют генеральной совокупности признака) удается надежно определить необходимую плотность сети. Для применения этих методов нужна значительная плотность сети, т. е. необходимо сгущение сети наблюдений, что реально возможно только при использовании данных эксплуатации. В этом случае можно достаточно надежно уловить характер изменчивости оруденения и правильно определить статистические характеристики его основных параметров. Тем не менее, как контрольный этот метод может быть использован для определения плотности сети на стадиях предварительной и детальной разведки.

Необходимо отметить, что ВИЭМС на основе аналитических методов разработал методику определения необходимого числа разведочных пересечений и плотности разведочных выработок при предварительной разведке, в том числе и для золоторудных месторождений [44].

2.5. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЙ ЗОЛОТА

Структура распределения содержаний золота является важнейшей характеристикой зональности внутреннего строения золоторудных объектов, знание особенностей которой позволяет решать такие важные в практическом отношении задачи, как выбор разведочных систем, оптимизация плотности разведочной сети, оценка достоверности оконтуривания, разведанности запасов и способов их подсчета и др.

Существующие математические методы количественного описания изменчивости таких параметров, как мощность, содержание и т. п., практически не приспособлены для выявления, изучения и описания строения природных образований, в связи с чем необходимы иные подходы, позволяющие оценивать не только геометрию объекта, но и составляющих его элементов внутреннего строения. В качестве таких элементов следует рассматривать области различной концентрации полезных компонентов, отвечающие различным уровням. В этой связи изучение структуры распределения должно включать, с одной стороны, выявление и обоснование границ концентраций с последующей их геометризацией, а с другой — анализ морфологии и особенностей размещения этих элементов в концентрационном поле объекта.

Предлагается несколько подходов к решению указанного вопроса, базирующихся на анализе статистического распределения содержаний полезного компонента по общей (генеральной) совокупности проб (или наблюдений), основой для разработки которых послужили, в основном, золоторудные объекты. Один из таких подходов, реализованный специалистами КазИМСа [29, 35, 36, 37, 42], опирается на концепцию полимодального распределения.

Она разработана на основе данных опробования 30 разведуемых и, в основном, эксплуатируемых месторождений Казахстана, Средней Азии и Забайкалья. При построении кривых распределения содержаний соблюдались следующие условия: масштаб логарифмический при равно-интервальной шкале; число классов в выборке не менее 11; минимальное число проб в классе — не менее 12. Выборки составлялись для рудных тел, их частей по горизонтам и для месторождений в целом.

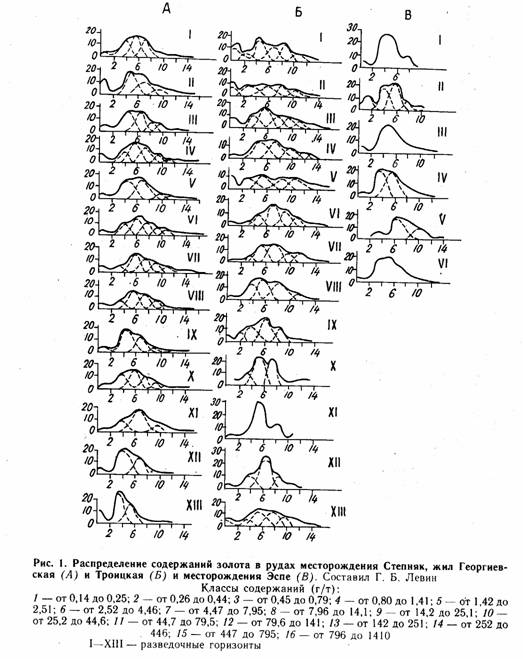

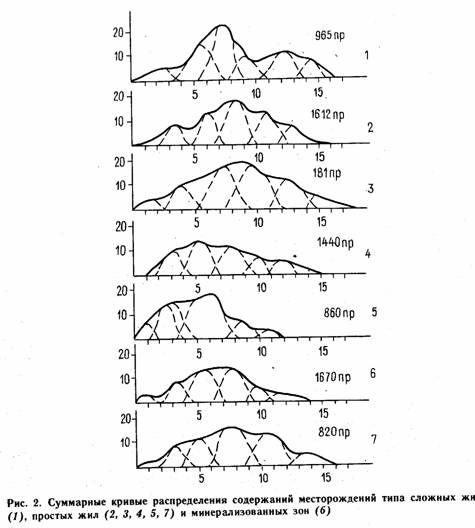

На рис. 1 приведены данные по тринадцати эксплуатационным горизонтам жил Георгиевская (А), Троицкая (Б), месторождения Степняк и месторождения Эспе (В). Отчетливо видно, что с первого до последнего горизонта присутствует элементарное распределение (Рэ) с модой 4(1,2 г/т), 8 (12 г/т), 10 (36 г/т). Остальные Рэ менее устойчивы. Сверху вниз прослеживается закономерное изменение относительных весов Рэ. Обращает на себя внимание бедность руд, отраженная в простой и незакономерно меняющейся от горизонта к горизонту структуре распределения на месторождении Эспе (В). Однако и здесь присутствуют Рэ—4, Рэ—8, Рэ—10 на отдельных горизонтах. Сводные кривые Р(х) для ряда месторождений характеризуются стабильностью Pf, Pj, P, , Р^2, Рэ4- (Рис- 2). При этом месторождение 1 — сложные жилы, 2, 3, 4, 5, 7 — жилы; 6 — минерализованные зоны.

Полимодальное распределение, описывающее неоднородную совокупность, может быть выражено суммой мономодальных логнормальных распределений Рэ, отвечающих однородным совокупностям. Разложение полимодальной кривой на Рэ возможно только при условии:

αi+1– αi> σi+1- σi,

где а и о — среднее и стандартное отклонение элементарного распределения.

Как указывалось, каждому Рэ в пространстве будут соответствовать области определенной интенсивности минерализации. Естественными границами такой области являются минимумы на кривой Р(х).

Установить граничные значения содержаний (X) между двумя элементарными распределениями можно, зная параметры распределений. При этом, под граничными понимаются те содержания, которые равновероятно могут быть отнесены к любому из разделяемых Рэ. т- е- Xrявляется величиной стохастической.

В общем виде это может быть описано следующим образом. Имеем Рэi,. и Pэi+1- между которыми надо найти Xr[i—(i+1)].

Условия равновероятного отнесения: aiP(x)i=a I+1 P(x)i+1 или

Так как  то, проводя логарифмирование и положив

то, проводя логарифмирование и положив

в окончательном виде получаем : Ах2+Вх+С=0

в окончательном виде получаем : Ах2+Вх+С=0

, где

, где

А=(в i+1+в), В=2(хiвi –xi+1вi+1),

С=- х2 iв i + xi+1+ lgai– lgai+1-lgSi+ lgSi+1.

Если Si= Si+1, то в= в i+1= в и тогда

Если мы хотим определить значение X, при котором вероятность отнесения содержания к Pэiв nраз отличается от вероятности отнесения к Рэi+1 т. е.  то величина lgn пойдет в С.

то величина lgn пойдет в С.

Определив X между Рэiи Pэi+1, можно вычислить, сколько проб с содержанием ниже Xможет быть отнесено к Pэi+1, без нарушения условия неразрывности. В частном случае задача формулируется так. Если мы находим границу рудного тела или рудного столба, то сколько проб с содержанием ниже Xможет быть включено в контур тела или столба без нарушения его неразрывности. Вычисления производятся при помощи табулированной функции Ф(Z). Отсюда следует, что Р(Х<Х r) 100 % проб с содержанием ниже Хг может быть отнесено к рудному столбу (без нарушения его неразрывности). При этом проб с содержанием, меньшим X— 2S, будет 2 %, а пробы с содержанием X— 3Sпрактически встречаться не будут (одна проба с Х<Х — 3Sуже вызывает нарушение условия неразрывности). Отмечалось что параметры Р, на золоторудных месторождениях нестабильны, но колебания их значений не выходят за пределы одного класса. Соседние Рэ могут иногда сливаться (а i+1,—а i<σ i+1—σ i) и, наоборот, раздваиваться. Тогда граничные значения Хг, вычисленные по плотности распределения содержания для всего месторождения, могут не отвечать естественным границам в каких-то его частях. Более точными значениями Хг будут вычисленные для частей месторождения (для каждого рудного тела в отдельности).

Исследование степени стабильности границ Рэ по всем рудным телам изученных месторождений показало, что часть границ Рэ в области низких концентраций устойчива, имеет незначительные дисперсии и может быть использована для различных построений: определение границ рудных тел, столбов различных порядков; отнесение месторождений, рудных тел к различным группам по содержаниям и т. п. В области высоких (>50 г/т) содержаний Р3 сливаются, их разделение затруднено. Выделяя различные уровни интенсивности рудоотложения, мы отождествляем их с фоновой минерализацией — 0,33 г/т, минерализацией в пределах рудных зон — 1,9 г/т, рудными телами — 5,95 г/т и столбами различных порядков — 18,8; 50,6; 100,3 и 188 г/т и т. д.

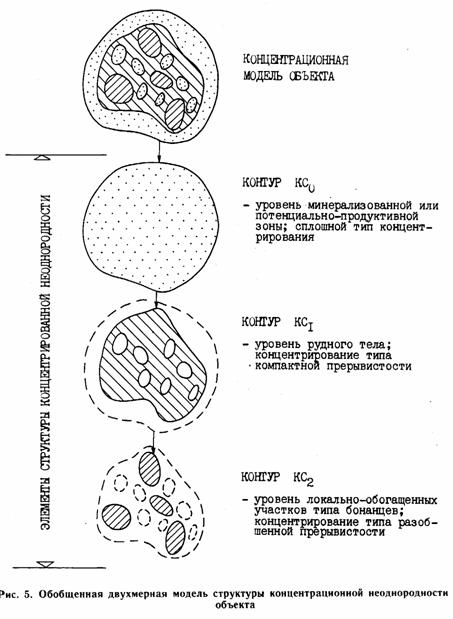

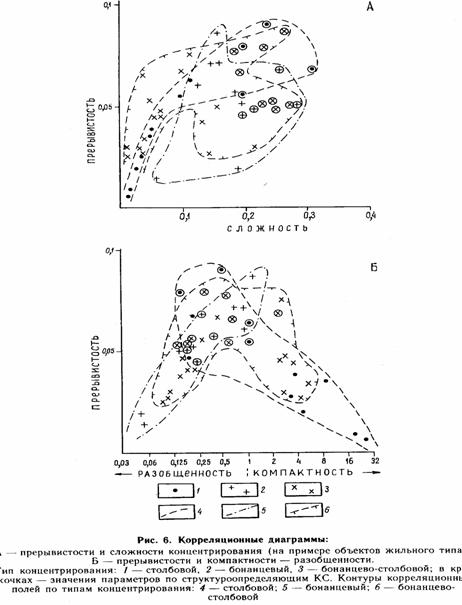

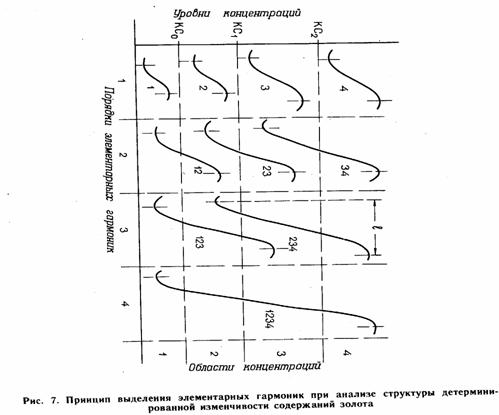

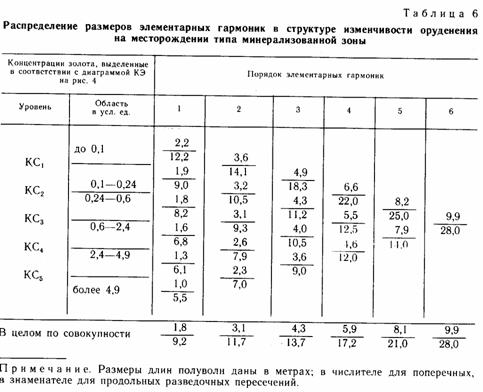

Другой подход заключается в выделении разнородных по распределению содержаний совокупностей руд в точках изменения наклона графика накопленных эмпирических вероятностей по классам содержаний для общего объема проб [19]. При этом наиболее резкие изломы графика характерны для совокупности руд с высокими содержаниями полезного компонента. Поэтому данный подход рекомендован для выделения и оконтуривания таких руд с целью проведения раздельного подсчета запасов на подобных месторождениях. Кроме указанных подходов в ЦНИГРИ [27] разработан подход, опирающийся на концепцию концентрационной неоднородности рудных объектов, позволяющий в отличие от первых двух получить модель объекта, обладающую высокой разрешающей способностью. Помимо решения вопроса выявления элементов концентрационной неоднородности и определения их границ, такая модель однозначно указывает на принадлежность того или иного элемента неоднородности определенному структурному уровню исследуемого объекта, позволяет выделить структуроопределяющую концентрацию, охарактеризовать тип концентрирования полезного компонента на объекте, наметить области выбора оконтуривающих лимитов (кондиций) и т. д.

Технология создания такой модели заключается в следующем. По исследуемому объекту, располагающему необходимым и достаточным объемом элементарных наблюдений, формируется система реализаций (или выборок) с п-м числом элементарных наблюдений по каждой из реализаций. В зависимости от формы объекта (см. схему на рис. 3) элементарное наблюдение может быть представлено либо секционной пробой, либо пробой-пересечением, а реализация, соответственно, разведочным пересечением или сечением. Опыт показывает, что необходимое и достаточное число элементарных наблюдений должно быть не менее 250—300, а реализаций от 20 до 30.

Исходные посылки к формированию массива данных

| Объект |

| Скопление полезного компонента |

| реализация |

| Элементарное наблюдение |

| Форма |

| проба |

| L=H=M |

| L=H>M |

| L=H>>M |

| Разведочное пересечение |

| Разведочное сечение |

Обработка массива данных по алгоритму (табл.4)

и построение концентрационных моделей

| Модель – отклик объекта в виде диаграммы концентрационного эффекта |

| Задачи: выделение концентрационных совокупностей (КС), обоснование приемов интерполяции для геометризации КС, определение областей выбора оконтуривающих лимитов |

| Модель концентрационного поля (геополя) в пространстве объекта: одномерном, двухмерном и трехмерном |

| Задачи: обоснование геометрии и плотности разведочной сети, рационализация опробования, выявление геологических факторов контроля и локализации оруденения |

| Задачи: типизация моделей и классификация объектов |

Рис. 3. Схема формирования концентрационной модели рудного объекта с выходом на решение геолого-методических задач разведки.

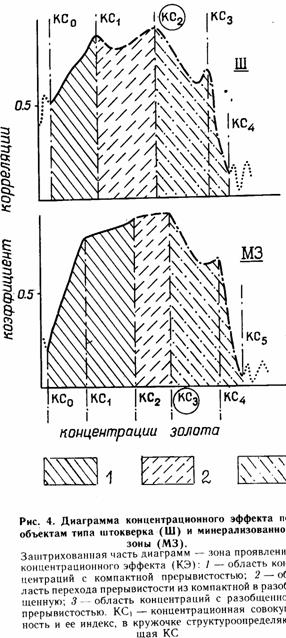

По каждой реализации в отдельности оценивается среднее содержание и рассчитывается накопленная частость элементарных наблюдений (накопление осуществляется от больших содержаний к меньшим или по принципу «борта») для системы частных концентраций с нижними ограничивающими содержаниями полезного компонента. Число частных концентраций соответствует выбранной детальности разбиения шкалы содержаний, а каждой последующей частной концентрации, в порядке возрастания значений нижних ограничивающих содержаний, всегда присуща меньшая или равная, но не большая величина накопленной частости по отношению к таковой для предыдущей концентрации. Располагая оценками средних содержаний полезного компонента и накопленными частостями наблюдений в частных концентрациях по всем исследуемым реализациям, можно оценить зависимость или корреляцию между данными параметрами согласно алгоритма, приведенного в табл. 4. При этом рекомендуется применять ранговую непараметрическую оценку корреляции [24]. Расчет же коэффициента корреляции (К) производится в направлении от низких концентраций к высоким. Корреляционная зависимость между исследуемыми параметрами в соответствии с принятой шкалой содержаний полезного компонента представляется сложнопостроенной диаграммой, имеющей в целом куполообразную форму, но с отчетливо разделяющимися областями либо линейной, либо нелинейной зависимости, с различным характером стабилизации К (рис. 4). Куполообразная часть диаграммы выделена нами в зону проявления концентрационного эффекта (КЭ), в пределах которой точки перехода из одной области зависимости в другую определены как нижние ограничивающие содержания основных элементов концентрационной неоднородности — концентрационных совокупностей (КС).