Глава 2. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МАСШТАБА 1 : 1 000 000 ДЛЯ РАЗНЫХ МОРФОЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК

2.1. ГОРНЫЕ РЕГИОНЫ

Почти половина территории России, расположенная преимущественно восточнее долины р. Енисей, занята горными хребта и обширными плоскогорьями. Основными особенностями горных сооружений является значительное площадное преобладание зон денудации, приуроченных к морфоструктурам новейших поднятий и редуцированность зон устойчивой аккумуляции, пространственно связанных с предгорными, межгорными и внутригорными тектоническими впадинами. Другая характерная черта рассматриваемых регионов – явное доминирование склонов над водораздельными поверхностями выравнивания. В горах все процессы морфогенеза и литогенеза протекают более энергично, чем на платформенных равнинах, что находит отражение в большем объеме и скорости литодинамических потоков перемещаемого материала, более грубом вещественном составе отложений, резкой смене их литофациального состава и мощностей. С этим же связана мобильность и прерывистость покрова четвертичных отложений, особенно на горных склонах, где продуцируется основная масса обломочного материала, в дальнейшей транспортировке которого активное участие принимают реки и ледники. Типологический макет карты составлен для территории Алтае-Саянской горной страны (прил. 1).

Для отражения на КЧО-1000 горных территорий прерывистого распространения гравитационных отложений, залегающих на коренном субстрате, в разд. 3.1.2.1 (Дочетвертичные образования) ЭБЗ, 2001 дополнительно выделено обозначение - коренные породы скальные и полускальные со значительным развитием склоновых отложений (преимущественно коллювия), что позволяет более отчетливо на КЧО отделить верхний ярус альпийского рельефа с преобладающим развитием обнаженных коренных склонов молодых ледниковых цирков и каров от ниже расположенных денудационных склонов, где выходы коренных пород обычно разобщены локальными полями различных по генезису гравитационных образований.

Довольно широко распространены в горах маломощные покровы гляциогенных образований, (разд. 3.5.1 ЭБЗ, 2001), преимущественно базальных тиллов, связанные с оледенением долинно-сетчатого типа. Обычно они приурочены к экзарированным ледниками водораздельным поверхностям выравнивания, особенно эквипленам, и относительно пологим склонам широких троговых долин, сохранившихся в приводораздельных частях горных поднятий. Реже локальные покровы такого типа имеют место на поверхности речных террас внутригорных впадин. Из-за небольшой мощности они нередко принимаются за фации аллювия, от которого заметно отличаются особенностями вещественного состава – отсутствием слоистости, более грубым терригенным материалом с включением валунов, повышенным содержанием карбонатов, колотых и выветрелых обломков, а также пылеватых фракций.

Существенное влияние на седиментогенез оказывает многолетняя мерзлота, сплошная и островная, в основном реликтовая, которая распространена во всех горных регионах России. С ней связан специфический комплекс отложений с преобладанием солифлюкционных фаций и характерные формы мезо- и микрорельефа - булгунняхи, бугры печения, термокарстовые впадины, полигональные грунты и др. Не менее значителен для четвертичного литогенеза ледниковый фактор. В квартере горы неоднократно подвергались оледенениям. Следы наиболее древних из них, локально сохранившиеся и еще недостаточно изученные, зафиксированы в единичных разрезах эоплейстоценовых отложений. В Восточной Туве в верховьях древней долины р. Бий-Хем в последнее время установлены формировавшиеся в подледных условиях лаво-гиалокластитовые толщи с К-Arдатировками около 1,7 млн. лет, свидетельствующие о развитии здесь в раннем эоплейстоцене горно-долинного оледенения [Ярмолюк, Аракелянц, Лебедев, Иванов, 2000]. Наиболее значительных размеров оледенения достигали в раннем и первой половине среднего неоплейстоцена, когда многие крупные долинные ледники достигали предгорных равнин, а внутригорные впадины, в большинстве заполняясь льдом, превращались в ледоемы. Мощные, большие по площади покровы льда формировались на уплощенных водоразделах и горных плато. Следы ранненеоплейстоценовых оледенений сохранились лишь в разрезах, средненеоплейстоценовых – отчасти также в рельефе в крупных долинах и впадинах за пределами границ поздненеоплейстоценовых оледенений.

Последние имели меньшие размеры и преимущественно горно-долинный характер. Следы их, особенно краевые образования, четко выражены в рельефе, что позволяет достаточно точно установить границы распространения ледников. Краевые образования первого, более крупного поздненеоплейстоценового оледенения (зырянского) являются в горных регионах основным стратиграфическим маркером нении ледниковых образований (прил. 1).

Исключительно большое значение для осадконакопления в горных обстановках имеет ороклиматическая (геоморфологическая и вертикальная климатическая) зональность, в значительной мере контролирующая пространственное размещение разнофациальных генетических типов четвертичных образований, их мощность и характер парагенезов. Наиболее отчетливо выраженная и сложная по структуре зональность наблюдается в южных горных системах. В приполярных областях в связи с суровыми климатическими условиями она заметно редуцирована и упрощена [Костенко, 1975]. Геоморфологический фактор зональности определяет границы областей сноса и аккумуляции распределение мощностей и отчасти фаций гравитационных образований, зависящих от крутизны склонов. Климатический фактор влияет на ландшафтную структуру, динамику и тип экзогенных процессов и тем самым на формирование связанных с ними генетических разновидностей четвертичных отложений и их парагенетических ассоциаций, в целом закономерно распределенных в горных странах. В большей части горных сооружений выделяются три основные ороклиматические зоны - ледниковая (гляциальная), окраинно-ледниковая (перигляциальная) и внеледниковая (экстрагляциальная) [Костенко, 1975]. Характерным элементом гляциальной зоны является альпийский рельеф, сформированный в привершенной части наиболее высокоподнятых хребтов и представляющий собой сочетание крутосклонных ледниковых каров, цирков и эквипленов. Значительную площадь здесь занимают выходы дочетвертичных пород, приуроченные к экзарационно-нивальным склонам, у подножия которых развиты преимущественно коллювиальные, реже солифлюкционные образования. На днищах каров и цирков распространены моренные отложения, весьма характерны каменные глетчеры.

В пределах перигляциальной зоны выделяются две подзоны: современная перигляциальная, наложенная на более древнюю гляциальную, и древняя перигляциальная с современными наложенными, преимущественно эрозионными формами [Костенко, 1975]. В первой подзоне, испытавшей воздействие денудационных процессов, преобладают экзарационные и аккумулятивные ледниковые формы рельефа. Из склоновых отложений здесь развиты преимущественно солифлюкционные и десерпционные криогенные образования.

Во второй подзоне древнеледниковый рельеф, особенно аккумулятивный, характеризуется плохой сохранностью. Нередко о былом распространении ледников и морен свидетельствуют только отдельные валуны и скопления эрратического материала. Гравитационные отложения более разнообразны в отношении, хотя доминирующую роль сохраняют десерпций и солифлюксий, а также парагенетические ассоциации с их участием. Характерным геоморфологическим элементом перигляциальной зоны является гольцовый рельеф, развитый на более низком гипсометрическом уровне по сравнению с альпийским на горных хребтах и массивах, поднятых выше границы древесной растительности. Для гольцов характерны суровый климат, сплошное распространение многолетней мерзлоты, интенсивное морозное выветривание, активные морозно-солифлюкционные и десерпционные процессы. Десерпционные отложения образуют покровы («каменные моря») и линейные скопления («каменные реки», или курумы). Наиболее характерными формами микрорельефа гольцов являются нагорные и солифлюкционные террасы.

Экстрагляциальная (внеледниковая) зона охватывает периферическую часть горных сооружений. Развитый здесь эрозионно-денудационный и эрозионный рельеф морфологически чрезвычайно разнообразен в зависимости от режима новейших тектонических движений и особенностей геологического строения регионов. Столь же разнообразен и фациальный спектр склоновых образований. В экстрагляционной зоне гор Южной Сибири, Дальнего Востока преобладают делювиальные и коллювиальные отложения, в более северных затаеженных территориях - десерпционные, коллювиальные, солифлюкционные. К этой же зоне относится большинство предгорных впадин, центральные части которых обычно заняты аллювиальными равнинами, сформированными вытекающими из гор крупными реками, а примыкающие к горным склонам - делювиально-пролювиальными шлейфами, наклонными равнинами субаэральных дельт и конусов выноса. Для некоторых впадин характерно развитие покровных лессовых и эоловых песчаных отложений.

Генетические разновидности отложений горных регионов заметно отличаются от своих аналогов, развитых на платформенных равнинах. Элювий в пределах гор, расположенных в основном в субарктическом и умеренном поясах с широким развитием многолетней мерзлоты, представлен преимущественно грубообломочными криогенными фациями, образующими на водоразделах субнивальной зоны «каменные моря».

Наиболее часто здесь криогенный элювий обнаруживает парагенетические связи с солифлюксием и десерпцием. В семиаридных горах более южных территорий, а также бореальных лесных ландшафтах в выветривании принимают участие также и химические процессы, что находит отражение, как правило, в менее грубом щебнисто-дресвяном составе элювия с участием глинистых фракций, образующего на слаборасчлененных водоразделах парагенезы с делювием.

Основным компонентом четвертичного покрова горных регионов являются гравитационные (склоновые) образования. В отличие от равнинных территорий с широким площадным развитием моногенетических отложений в условиях сложного горного рельефа с вертикальной природной зональностью, большей неоднородностью строения геологического субстрата преимущественно распространены парагенезы - сообщества генетически близких отложений, связанных друг с другом сходством основных особенностей среды осадконакопления. Эти отложения, сменяющиеся на миграционном пути обломочного материала от зоны денудации к зоне аккумуляции, фациально замещают друг друга или фациально сопряжены (связаны совместным нахождением в едином склоновом ряду гравитационных образований). Так например, для склонов гор Южной Сибири весьма характерны фациальные ряды следующей структуры: десерпций > десерпций и солифлюксий > солифлюксий > делювий и солифлюксий; коллювий и солифлюксий > десерпций и солифлюксий > делювий и десерпций (коллювий и делювий) > делювий.

Как показывает анализ данных по строению склонового чехла четвертичных отложений горных регионов, наиболее универсальным процессом его формирования является десерпция – медленное вековое перемещение терригенного материала под воздействием изменения объема обломков и гравитации. Десерпционные отложения распространены во всех ландшафтных зонах и в большинстве из них являются доминирующим элементом (табл. 3). В арктической, субарктической зонах, областях развития многолетнемерзлых пород столь же значимым экзогенным процессом становится солифлюкция. На КЧО-1000 первого и второго поколений зональность строения склонового покрова не получила должного отражения, на них практически не показан десерпций, крайне незначительны площади развития солифлюксия, что находится в явном противоречии с масштабами развития в горных регионах многолетней мерзлоты. Почти во всех ландшафтных зонах на этих картах доминируют коллювиальные и делювиальные отложения. Причем распространение коллювия обычно заметно преувеличено за счет неправомерного показа его на склонах крутизной менее угла естественного откоса (от 30-35° для осыпей и более 45-50° для обвалов), обеспечивающее свободное гравитационное перемещение обломочного материала.

Активные же процессы плоскостного смыва типичны в основном только для лесостепной, степной, полупустынной природных зон с недостаточным увлажнением и слабозадернованными склонами. На аналогичных склонах арктической, субарктической зон эти процессы подавляются более активной солифлюкцией. Наличие лесной растительности с хорошо развитым дерновым горизонтом практически сводит к минимуму роль плоскостного смыва в формировании чехла слоновых образований.

Отложения водного ряда в горах также имеют свою специфику. Весьма характерными образованиями этого ряда, распространенными преимущественно в предгорьях и на предгорных равнинах, являются селевые отложения, связанные с катастрофическими селевыми потоками, - одним из наиболее опасных разрушительных природных явлений, приносящим значительный материальный ущерб и вызывающим гибель людей. Сели имеют место во всех горных регионах. Наиболее благоприятствуют их возникновению избыток рыхлого материала на склонах, плохая их задернованность, высокая сейсмичность, ливневый характер выпадения осадков, наличие подпрудных бассейнов в горных долинах. На картах четвертичных образований селевые отложения нередко показывают как пролювий, хотя правильная генетическая диагностика этих образований и фиксация их на картах чрезвычайно важны, учитывая катастрофический характер процессов, вызывающих их образование.

Горный аллювий заметно отличается от равнинного составом и гидродинамическими обстановками накопления [Чистяков, 1978; Костенко, 1975]. Горные реки представляют собой в основном бурные потоки с крутыми уклонами, значительными скоростями течения, сложным вихревым движением воды, в связи с чем они обладают огромной транспортирующей способностью, во время паводков приближающих их к селям. Горные потоки переносят в основном обломочный материал разного происхождения, поступающий со склонов, а не образующийся, как в реках равнинных территорий, в процессе эрозии. Для них в целом характерно преобладание глубинной эрозии над боковой, неразработанность продольного профиля. В составе аллювия преобладают русловые фации, литологически представленные главным образом валунно-галечниковым материалом. Особенность гидродинамического режима – частая смена локально проявляющихся процессов размыва и аккумуляции, вызывающая общее непрерывное перемещение русловых отложений вниз по течению.

При этом быстрее всего движутся подводные отмели, медленнее - надводные и острова [Костенко, 1975]. Из динамических фаций аллювия, выделенных В.В. Ламакиным, в горных реках преобладают инстративные, связанные с продолжающимися процессами углубления русел, менее заметно участие перстративных фаций. Констративный аллювий накапливается лишь в тектонических впадинах.

Пойменный аллювий, представленный гравийно-мелкогаличным, реже суглинисто-супесчаным материалом, существенно редуцирован по сравнению с русловым. Ряд фаций аллювия, формирующихся под воздействием часто встречающихся в горных долинах перемычек различного происхождения, свойствен только горным рекам (табл. 4). Довольно распространены также фации перлювия, связанные главным образом с перемывом грубообломочных морен, реже щебнисто-глыбового материала осыпей и обвалов. В долинах крупных рек Восточной Сибири во внеледниковой зоне широко развит перигляциальный аллювий, впервые выделенный и описанный Э. И. Равским (1972) в долинах Енисея, Ангары, Подкаменной и Нижней Тунгуски, Лены и ряда других рек. Этот аллювий, синхронный по времени образования с оледенениями и характеризующийся рядом специфических особенностей, залегает в террасовых разрезах (рис. 4) на «нормальном» межледниковом аллювии (разд. 1.2.2.3.2).

Специфическим геолого-геоморфологическим элементом горных долин, особенно Сибири, Дальнего Востока, Северо-востока, являются террасоувалы - пологонаклонные, чаще в целом террасовидные равнины, развитые у подножия ограничивающих аллювиальные равнины склонов. По своему строению они представляют собой речные аккумулятивные цокольные террасы, не выраженные морфологически в рельефе из-за маскирующего их покрова склоновых отложений, чаще всего солифлюкционного и делювиального генезиса. Поскольку погребенный под ними аллювий нередко содержит россыпные полезные ископаемые (чаще всего золото), его следует показывать на КЧО в качестве самостоятельного геологического тела, а перекрывающие склоновые отложения - в виде покрова, желательно с указанием возраста и генезиса осадков. В этом случае на полях развития покровных образований террасо-увалов на КЧО ставятся индексы в виде дроби, где в числителе указываются стратиграфо-генетические символы покровных отложений, а в знаменателе - соответствующие символы подстилающего аллювия.

Распространение пролювия в горных регионах помимо рельефа в значительной мере контролируется климатическими факторами. Как известно, наиболее благоприятны для формирования пролювия аридные области со среднегодовым количеством осадков 150-300 мм, такие как Средняя Азия, Южный Казахстан, где эти отложения развиты чрезвычайно широко, отличаются большой мощностью и играют основную роль в формировании молассовых комплексов.

Характерной особенностью подгорных пролювиальных конусов и шлейфов является вовлечение их в процесс продолжающегося роста горных поднятий, что выражается в миграции форм пролювиального рельефа в направлении к центральным частям впадин и их тектонической деформации, в основном дизъюнктивного характера.

В более увлажненных горах Южной Сибири с годовым количеством осадков 100-500 мм/год пролювий по своей значимости в строении моласс существенно уступает аллювию и представлен обычно одной грубообломочной потоковой фацией, реже двумя, включая веерную, что связанно с отсутствием длительного и резкого иссякания водных потоков (Елисеев, 1978). Для залесенных горных хребтов Сибири и Дальнего Востока с еще более гумидным климатом пролювий вообще не характерен.

Горный делювий, развитый, как и пролювий, преимущественно в областях с семиаридными климатическими условиями, отличается от своих равнинных аналогов существенно более грубым вещественным составом со значительным участием щебнисто-дресвяного материала и слабой фациальной дифференцированностью. Периферические существенно суглинистые фации, представляющие интерес как объекты поиска кирпичного керамического сырья, отмечаются, как правило, лишь у значительных по площади делювиальных шлейфов крупных предгорных равнин, формировавшихся в течение длительного времени в относительно стабильной или малоактивной тектонической обстановке.

Характерным элементом горных ландшафтов являются озера, процессы морфолитогенеза в которых также отличаются своеобразием, обусловленным прежде всего высокодинамической окружающей средой. В целом они подчинены высотной поясности. В озерах нивально-гляциальной зоны, имеющих в основном ледниковое происхождение, накапливается почти исключительно терригенный материал. В перигляциальной зоне широкого развития древнеледниковых денудированных форм рельефа он существенно (до 30 %) разбавляется органическим материалом, который становится основным в замкнутых водоемах внеледниковой зоны [Севастьянов, 2002]. Другая особенность заключается в обилии в горных регионах озер, подпруженных насыпными плотинами, преимущественно гравитационного и ледникового (в основном моренного) происхождения, которые представляют значительную потенциальную опасность, учитывая возможность разрушения плотин селевыми потоками или сейсмическими толчками.

Одним из наиболее широко распространенных в горах отложений являются ледниковые, связанные с оледенениями долинно-сетчатого и долинного типа. В развитии последних нередко имели место перетекания ледников из одних долин в другие, в том числе принадлежащих разным бассейнам, через седловины разделяющих их водоразделов. Сформированные при этом сквозные троги нередко трактуются ошибочно как древние долины, свидетельствующие о радикальных перестройках речной сети. Наиболее распространенные и мощные ледниковые образования – краевые морены - конечные и береговые. Основные морены, как правило, характеризуются локальным развитием в виде маломощного прерывистого покрова. Состав их зависит в основном от пород ледникового ложа. В пределах горных хребтов среди грубой валунной фракции тиллов обычно преобладают гранитоидные породы, широко развитые в осевых частях хребтов — зоне питания ледников. Во впадинах состав морен, как правило, практически идентичен мелковалунно-галечниковому аллювию, слагающему ледниковое ложе.

Береговые морены чаще располагаются на склонах долин в виде серий субпараллельных террасовидных грядовых форм, нередко ограниченных в районе тылового шва ложбинообразными понижениями. Поверхность их часто осложнена термокарстовыми впадинами. В отличие от речных террас, за которые нередко принимают эти формы рельефа, береговые морены перегораживают лога, приустьевые части долин притоков, где вследствие подпруд возникали озерные бассейны. Кроме того, на склонах долин часто наблюдаются ясно расположенные узкие маргинальные каналы стока талых вод, выработанные в коренных породах вдоль ледникового края, которые, как береговые морены, фиксируют снижение поверхности деградирующих ледников.

Деградация долинных ледников имела сложный поступательно-возвратный характер. С последними фазами активизации края отступающих ледников местами было связано формирование чешуйчатых тиллов (табл. 4) со специфическим закономерно ориентированным, асимметричным грядовым (ребристым) рельефом, представляющим собой слепок гляциодинамической структуры ледникового края времени его последней подвижки [Минина, Борисов, 1998]. Наиболее широко эти морены распространены в крупных внутригорных впадинах Тувы, Горного Алтая, Восточного Памира.

Характерным элементом строения краевых комплексов горных долинных ледников являются лимнокамовые террасы, сложенные горизонтальнослоистыми песками различной размерности и дресвяно-гравийным материалом, седиментация которых происходила в озерных бассейнах, возникавших между деградирующими ледниками и коренными склонами вмещающих их долин.

Во время оледенений, особенно при их деградации в горах, возникали многочисленные подпрудные озерные бассейны. Часть из них «цунгового» типа, сравнительно неглубоких и недолговечных с осадками, характеризовавшимися отчетливой ленточной слоистостью, возникла между отложениями ранее конечными моренами и краями отступавших долинных ледников. Другие, значительно более глубокие (сотни метров) и обширные формировались при перегораживании ледниками крупных речных долин. Они отличались неустойчивостью уровней и сложными, неодинаковыми, еще до конца не изученными механизмами опорожнения. Большинство озер сбрасывало воды через подледные и внутриледные каналы, другие (наиболее глубокие) в результате периодического всплывания (и садки) ледяных плотин или через сквозные (перевальные) каналы стока - спиллвеи. Свидетельством постепенного спуска озерно-ледниковых бассейнов является террасированность склонов вмещавших их ванн, наблюдающаяся в большинстве котловин палеозер. Значительно более редки катастрофические осушения подпрудных бассейнов, происходящие при мгновенном разрушении плотин, как это имело место при спуске ледниково-подпрудного оз. Миссула на Северо-западе Америки [Р.Дж. Райе, 1980]. Как правило, озерно-ледниковые осадки крупных бассейнов отличаются незначительной мощностью, существенно песчаным и галечно-гравийным, реже валунным составом. Грубый материал, как правило, связан с перемывом морен.

Правильное отображение на КЧО ледниковых образований и особенно их краевых комплексов имеет большое значение не только для палеогеографических реконструкций и целей стратиграфии, учитывая, что в горных регионах морены, являются основными стратиграфическими маркерами, но и для практических целей - для правильной генетической диагностики отложений и оценке их перспективности на россыпные полезные ископаемые. Так, например, связанные со стоком талых вод из подпрудных озерно-ледниковых бассейнов сквозные долины спиллвеев принимаются нередко за древние речные долины, а отложенные в них флювиогляциальные валунно-галечниковые и аллювий, перспективный в отношении поиска россыпного золота и других полезных компонентов. Для более точного отображения на КЧО краевых ледниковых образований в ЭБЗ, 2001 введен знак «дистальные гряды моренных гряд», позволяющий отразить динамику ледникового края горных ледников.

Необходимо также с максимальной полнотой использовать предусмотренные в ЭБЗ, 2001 знаки масштабных и внемасштабных форм гляциогенного рельефа, в т.ч. абразионных уровней палеобассейнов, маргинальных каналов стока и др. (прил. 1).

Как показал анализ КЧО-1000 горных территорий предыдущих поколений, на них не получили должного отражения элементы неотектоники, прежде всего дизъюнктивные нарушения, как правило, отчетливо выраженные в рельефе в виде тектонических уступов, разграничивающих морфоструктуры с разным режимом неотектонических движений, контролирующих распространение осадков разного генезиса, возраста и мощности. Нередко имеет место явное несоответствие между информацией этого плана на КЧО, геоморфологических схемах и геологических картах, где в ряде случаев показаны дизъюнктивные нарушения неогеновых пород, т.е. явно четвертичные, отсутствующие на КЧО, и т. д. Очень редко на КЧО отражены термальные источники и сейсмогравитационные образования (сейсмооползни и сейсмообвалы), фиксирующие активные сейсмоопасные тектонические зоны. Широкое распространение в горных регионах разных нарушений разного типа зафиксировано на Карте новейшей тектоники Северной Евразии масштаба 1 : 5 000 000 (1998).

На геоморфологических схемах горных территорий, входящих в комплект КЧО-1000, довольно часто не учитываются ярусность рельефа и длительность этапов его формирования. Аналитический принцип картирования генетически однородных поверхностей рельефа подменяется синтетическим морфогенетическим принципом выделения комплексных категорий, включающих как водораздельные поверхности выравнивания, так и склоны, формировавшиеся в совершенно разные по времени, палеогеографическим условиям и тектоническому режиму этапы. При определении возраста выработанного рельефа нередко не учитывается возраст коррелятных отложений, что приводит к его омоложению. Иногда оценка геологической длительности формирования выработанного рельефа подменяется длительностью его сохранности (или даже фиксацией только верхнего рубежа сохранности, относящегося к голоцену), что представляется неверным, так как при этом не получает отражения важнейший геологический рубеж – время завершения формирования основных параметров данного рельефа и перехода его в реликтовое состояние, после чего начинается образование нового, более молодого яруса рельефа, обычно занимающего более низкое гипсометрическое положение (за исключением экзарационного и денудационно-экзарационного рельефа, развивающегося за счет переработки древнего доледникового рельефа, развитого в верхней зоне хребтов).

2.2. ОБЛАСТИ АКТИВНОГО МОЛОДОГО ВУЛКАНИЗМА

Четвертичные вулканогенные образования развиты в новейших орогенических и рифтогенных областях. В европейской части страны они распространены на Кавказе, в азиатской - на флангах Байкальской рифтовой системы, в Момском рифте (хр. Черского), в Западной Чукотке, Корякском нагорье, Камчатке, Курильских островах, о. Сахалин, в Амуро-Охотской рифтогенной системе - хр. Сихотэ-Алинь и Буреинский. Среди вулканитов преобладают базальты, андезибазальты и андезиты щелочной базальтовой серии. Формирование их происходило практически повсеместно в субаэральной обстановке за исключением территории морской акватории у Курильских островов. В пределах Саяно-Тувинского ареала вулканизма на протяжении квартера неоднократно имели место подледные извержения под покровными ледниками различной мощности. Наиболее активной областью молодого вулканизма, продолжающегося и в настоящее время, является Камчатка, где 50 % всей ее площади занимают вулканогенные образования (прил. 2).

Области активного новейшего вулканизма представляют собой наиболее сложный объект для картирования четвертичных образований. В настоящее время инструкцией по составлению и подготовке к изданию листов Госгеолкарты-1000 (2003) предусмотрен одинаковый показ магматических (плутонических и вулканических) образований на геологической карте и КЧО, который заключается в подразделении магматических образований по их составу на имеющие собственные названия комплексы, согласно требованиям Петрографического кодекса (1995), соотнесенные по возрасту с подразделениями общей геохронологической шкалы. Для отображения состава пород предусмотрены соответствующие фоновая закраска и символы. Такой методический подход нельзя считать рациональным для карт четвертичных образований по ряду причин, изложенным в разд. «Общие положения…». В связи с этим рекомендуется при составлении КЧО областей активного вулканизма использование не петрографической, а генетической классификации вулканогенных образований, разработанной Л.Н. Ботвинкиной, О.А. Брайцевой, Т.С. Краевой, Е.Ф. Малеевым, И.В. Мелекесцевым и др. (табл. 4).

Генетический поход к расчленению и отображению вулканитов наиболее целесообразен для четвертичных вулканогенных образований, связанных с сохранившимися в рельефе вулканическими постройками, поскольку различные по генезису вулканиты располагаются закономерно в пределах последних относительно центров извержений и характеризуются специфическими формами рельефа, что облегчает их генетическую диагностику [Краевая, Мелекесцев, 1969; Мелев, 1975; Шеймович, Патока, 2000].

Морфологически сохранившиеся вулканические аппараты с отчетливым естественным сочетанием фаций используются в качестве моделей при палеореконструкциях полей вулканитов с разрушенным или слабовыраженным первичным вулканическим рельефом (рис. 9).

Крупные вулканические постройки, как правило, имеют зональное строение с тремя группами фаций: вулканической питающей системы (дайки, силы, штоки, некки, части экструзий), эффузивно-пирокластические и вуканогенно-терригенные подножия [Шеймович, Патока, 2000]. Основным объектом КЧО являются две последние группы. Эффузивные и пирокластические образования слагают положительные формы вулканического рельефа – конусы стратовулканов, щитовых вулканов, шлаковых, лавовых конусов, экструзивных куполов, среди которых наиболее крупными и распространенными являются первые. Стратовулканы довольно разнообразны по морфологии, морфометрии, составу слагающих их пород и времени формирования. На вершинах многих вулканов располагаются кратеры, кальдеры, к которым иногда приурочены озера. Большинство молодых вулканов имеет форму слабо усеченного конуса с крутыми вверху (30-35°), постепенно выполаживающимися книзу (15-20°, 8-10°) склонами. Значительный наклон первичных вулканических склонов обусловлен крутизной углов естественного откоса неконсолидированного пирокластического материала [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1970]. Анализ морфологии вулканов, а также соотношения слагающих их образований с другими экзогенными формами рельефа и осадками, в первую очередь ледникового генезиса, имеет чрезвычайно важное значение для оценки возраста вулканитов. Конусы голоценовых вулканов практически не имеют следов преобразования другими процессами (плоскостным смывом, солифлюкцией, эрозией, экзарацией и др.), поскольку последние, если и появляются в межэруптивные фазы, то при последующих извержениях нивелируются и погребаются [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1970]. Склоны утративших активность вулканов средне-поздненеоплейстоценового и более древнего возраста в значительной мере расчленены глубокими барранкосами, ледниковыми цирками, карами, трогами, вмещающими отложения ледникового генезиса. [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1969]. Для таких покровов вышеперечисленными авторами был введен термин «почвенно-пирокластический чехол».

Большую часть площади вулканических построек занимает нижняя зона подножий вулканов, которую образуют лавовые, пирокластические равнины, а также осадочные аккумулятивные равнины различного генезиса – пролювиальные, лахаровые, селевые, ледниковые, водноледниковые, озерные, болотные и др. Лавовые равнины представляют собой горизонтальные или имеющие небольшой уклон (от 1-5 до 10°) нерасчлененные, а также расчлененные поверхности, внутренняя структура которых образована множеством налегающих или примыкающих друг к другу отдельных лавовых потоков. Лавовые равнины с хорошо сохранившимся первичным вулканогенным рельефом образовались и в голоцене и в историческое время. Наряду с ними выделяются вулканические плато – денудированные, тектонически деформированные, поднятые по дизъюнктивным нарушениям на различную высоту блоки лавовых равнин, как правило, средненеоплейстоценную и более древнего возраста. Менее широко распространены равнины пирокластических потоков и мощных направленных взрывов. Первые из них характеризуются относительно ровной, пологонаклонной от вулкана поверхностью. Равнины направленных взрывов, отличающиеся крайне неровным беспорядочно всхолмленным крутосклонным рельефом с относительными превышениями до 15-20 м, ограничены крутыми высокими фронтальными уступами. Образующий их взрывной грубообломочный материал не испытывал существенного переноса после взрыва и поэтому откладывается, практически не сообразуясь с рельефом в пределах самой вулканической постройки и ее ближайшего окружения [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1970; Ботвинкина, 1974].

Наиболее подвижным и значимым по объему элементом пирокластических образований являются вулканические пеплы. Изучение пеплов современных извержений показало, что собственно пепел (частицы от 2 до 0,1-0,01 мм) уносятся на расстояние до 50-100 км, а более тонкая часть пирокластики (меньше 0,01 мм) – на сотни и тысячи километров, причем на долю последней приходится до 50 % от общего количества тефры [Будников, 1999]. Транспортировка пеплового материала, обуславливающая распространение его на площади, определяется двумя факторами – силой и направлением взрывной волны и экзогенными процессами, главным образом ветровым переносом [Ботвинкина, 1974]. Таким образом, в пределах вулканических построек и их подножий этот материал можно интерпретировать как эксплозивные отложения пеплопадов, а на большем удалении от центра извержений – как эоловые вулканические отложения. При этом действие ветра сказывается не только в переносе масс, но и в эоловой дифференциации их компонентов по размеру, весу и минеральному составу [Ботвинкина, 1974].

Более крупный пирокластический материал выпадает в радиусе от 1-5 до 10 км в зависимости от мощности взрывов. В радиусе до 15-20 км откладывается до 50% всей пирокластики [Будников, 1999]. Выпавшая непосредственно из атмосферы вслед за извержением и впоследствии не перемещенная пирокластика (тефровые отложения) – наиболее распространенная генетическая разновидность континентальных образований областей молодого вулканизма. Они обнаруживают покровное залегание и на Камчатке перекрывают большую часть ее территории, отсутствуя лишь на наиболее крутых и высоких склонах. Покровы состоят главным образом из множества разных по химическому составу, мощности, крупности и степени разложения горизонтов пирокластического материала, разделенных прослоем супесей и суглинков, представляющими собой слаборазубоженные терригенным материалом продукты переотложения пирокластики склоновыми процессами во время пауз вулканической деятельности, как правило, переработанными в той или иной степени почвообразовательными процессами [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1969]. Для таких покровов вышеперечисленными авторами был введен термин «почвенно-пирокластический чехол». Активное проявление педогенеза во многом обусловлено свойствами пеплового субстрата. Пепел благодаря высокой сорбционной способности улавливает своей дисперсной поверхностью значительные количества малоустойчивых катионов и анионов из газов и летучих соединений эруптивных туч, в результате чего он, обогащаясь полезными для почвообразования компонентами, становится естественным удобрением. Наблюдениями установлено, что вулканические извержения обычно сопровождаются вспышками биологической продуктивности озер и урожайности растительности [Будников, 1999].

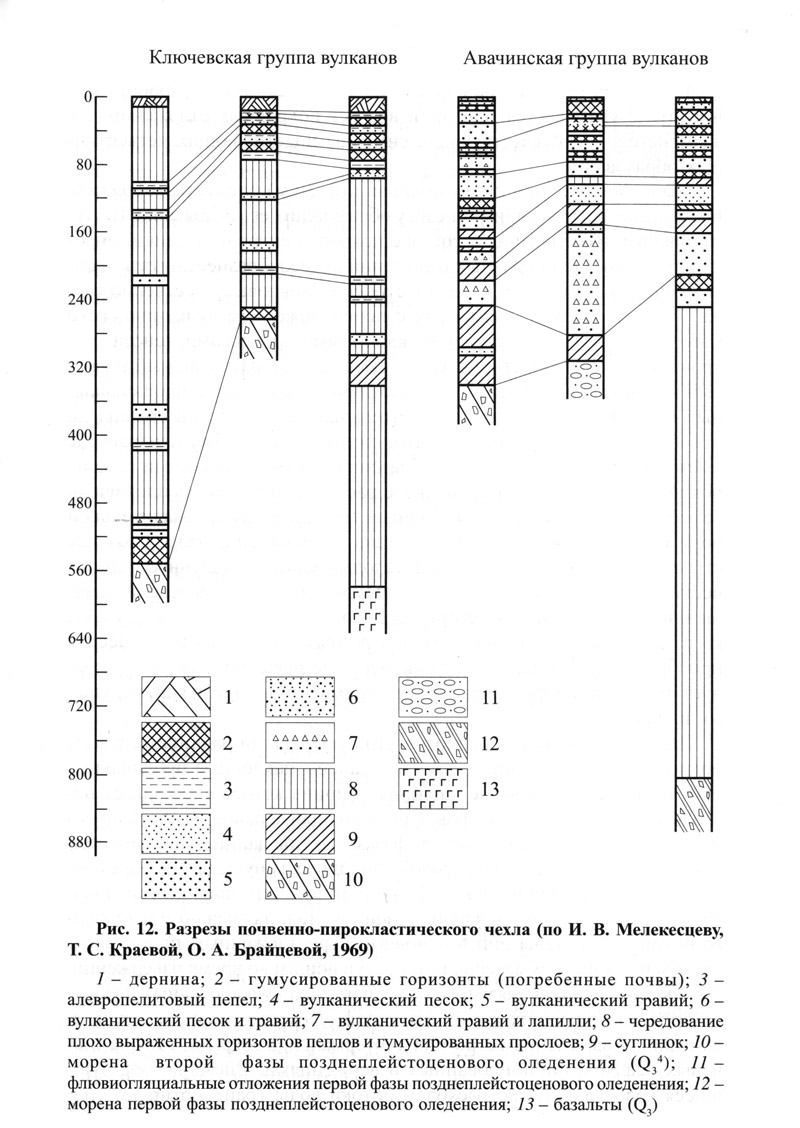

Строение почвенно-пирокластических покровов неодинаковы в разных районах Камчатки, как и их мощность, изменяющаяся от долей метра до 20-30 м (Генеральская возвышенность в долине р. Камчатка) [Мелекесцев, Брайцева, Гептнер, 1969] (рис. 12).

При небольшой мощности рассматриваемых образований их целесообразнее показывать на КЧО в качестве покровных пирокластических (тефровых) отложений прерывистой красной наклонной штриховкой (прил. 2). Последние могут быть стратифицированы. В этом случае они включаются в стратиграфо-генетический раздел легенды КЧО, а на полях их развития на карте ставится индекс в виде дроби, где в числителе указывается генезис и возраст покровных отложений, а в знаменателе – соответствующие символы подстилающих четвертичных образований.

Значительную мощность покрова (10-30 м) следует отображать цветом, соответствующим генезису образующих его отложений. В случае явного преобладания в составе покрова непереотложенной пирокластики генезис покровных отложений целесообразнее считать эксплозивным тефровым (ext). Если в строении покрова существенно также участие осадков, связанных с переотложением вулканического материала другими, в основном склоновыми процессами, генезис покрова можно интерпретировать как смешанный: эксплозивный тефровый и делювиальный (ext, p) и т.д., вводя дополнительный генетический символ по преобладающему процессу переотложения тефры. При переработке «межтефровых» осадков почвообразовательными процессами генезис покровных образований правильнее рассматривать как эксплозивный тефровый и элювиальный почвенный (ext, ep) в случае значительной роли почвенных горизонтов в составе покрова. При более сложном строении покрова допускается и использование трехчленных генетических индексов. Однако следует иметь в виду, что выделение смешанных генетических категорий целесообразно лишь в тех случаях, когда в осадконакоплении признаки разных генетических процессов приобретают равноценное или соизмеримое назначение. В целом же следует стремиться определять генезис отложений по признакам ведущего процесса.

Наряду с лавовыми, эксплозивными тефровыми равнинами в зоне подножий вулканов широко распространены наклонные пролювиальные, селевые и лахаровые равнины, ширина которых достигает нескольких десятков километров. Пролювиальные равнины, формирующиеся преимущественно между фазами активизации вулканической деятельности, представляют собой слившиеся конусы выноса временных водотоков («сухих рек»), функционирующих наиболее активно весной и в начале лета, в период сезонного таяния снежного и ледового покрова. Сложены они в основном переотложенным пирокластическим и лахаровым материалом, поступающим во время извержений. Лахаровые равнины связаны с деятельностью вулканогенных селей – лахаров, возникающих за счет катастрофического таяния снега и льда, вызванного выделением огромной геотермальной энергии, а также ливневых осадков, инициированных извержениями. Внезапно образующиеся колоссальные по расходам потоки воды транспортируют значительные массы обломочного материала, радиально прорезающие склоны вулканов барранкосы, что приводит к перерождению линейного руслового стока внерусловой площадной [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1970].

Отложения равнин, в формировании которых в равной мере участвовали пролювиальные и селевые лахаровые процессы (прил. 2), правильнее относить к смешанным по генезису (p, slv).

Кроме того, у подножия вулканов могут располагаться аккумулятивные равнины другого генезиса – аллювиальные, озерные, озерно-аллювиальные, ледниковые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые, делювиальных, делювиально-пролювиальных шлейфов и др. Многие исследователи, слагающие эти равнины отложения, содержащие в том или ином количестве примесь вулканогенного материала, как отчасти синхронного извержения, так и продуктов размыва более древних вулканитов, относят к особой генетической группе вулканогенно-осадочных образований, что противоречит принятому в четвертичной геологии принципу выделения генетических подразделений по ведущему геолого-динамическому процессу транспортировки и седиментации обломочного материала (а не по его составу и происхождению). Причем типологические черты этих процессов, запечатленные в текстурно-структурных особенностях связанных с ними отложений, остаются идентичными как для тех из них, которые развиты во вневулканических областях, так и для образовавшихся недалеко вулканов. Некоторая специфичность последних проявляется (кроме примеси вулканокластического материала) в особенностях аутигенного минералообразования, характерной последовательности наслоения, парагенетических связях и ряде других признаков, несущественных в целом для генетической диагностики отложений.

Для горных районов с менее активным, в основном доголоценовом проявлении вулканизма чрезвычайно важно для палеогеографических, стратиграфических целей установление следов подледных излияний исландского типа, зафиксированных в развитии гиалокластитовых толщ, сложенных гиалокластитами и подушечными (шаровыми) лавами. Вопросы происхождения гиалокластитов рассмотрены в разд. 1.2.5.1. Они выделены в гидроэксплозивный генетический тип (гидроэксплозив), поскольку наиболее действенный механизм их образования, продуцирующий мощные толщи гиалокластитов, связан с гидровулканизмом взрывного характера (гидроэксплозиями). Широкое развитие разновозрастных гиалокластитовых толщ было зафиксировано в последнее время в Алтае-Саянском регионе в пределах Восточно-Тувинского лавового поля с щитовыми вулканами и долинными лавовыми потоками, расположенного на западной периферии Байкальской рифтовой зоны, в результате чего удалось установить шесть этапов активизации вулканизма в квартере Тувы, происходившей в подледной обстановке [Ярмолюк, Аракелянц, Лебедев, Иванов, 2000].

В строении четвертичных вулканитов Восточной Тувы участвуют толщи трех типов: лавовый (связанные в основном с межледниковьями), гиалокластитовые (маркеры ледниковых покровов значительной мощности) и лаво-гиалокластитовые, образованные под маломощными ледниками (прил. 1). Массовое калий-аргоновое датирование вулканитов обеспечило создание хронологических реперов и возможность корреляции ледниковых и вулканических комплексов региона [Ярмолюк, Аракелянц, Лебедев, Иванов, 2000; Борисов, Минина, 2002]. Впервые на территории Тувы были установлены следы раннеэоплейстоценового горно-долинного оледенения, имевшего место около 1,7 млн. лет назад (прил. 1).

Таким образом, на КЧО-1000 вулканогенные образования рекомендуется расчленять, как и другие объекты осадочного и гипергенного происхождения, по стратиграфо-генетическому принципу. Выделение генетических подразделений разного ранга (табл. 4) производится, прежде всего, на основании геоморфологических данных, анализа вещественного и петрографического состава. Генетическое деление проводится в основном до уровня генетических типов, а в ряде случаев преимущественно для эксплозивных образований – до ранга генетических подтипов и групп фаций. Как показал генетический анализ вулканитов, применительно к возможности отображения их на КЧО-1000, в этом масштабе картируются такие группы фаций, как игнимбритовые вулканические покровы, крупные скопления шлаков, отложения вулканических выбросов (прил. 2). Образование стратовулканов, ввиду сложности их строения с участием различных по происхождению пород, отнесены к нерасчлененным по генезису вулканитам (VI).

По причинам, изложенным выше и в разд. 1.1, не предусматривается отображение на КЧО в качестве самостоятельной генетической группы вулканогенно-осадочных образований, содержащих наряду терригенным и биогенным материалом примесь пирокластики. Учитывая необходимость соблюдения при выделении генетических таксонов фактора причинно-следственной исторической взаимосвязи природных явлений (1.1) в качестве субгенов из этой группы оставлены лишь эоловые вулканические отложения, селевые вулканические (лахаровые) отложения и озерные вулканические отложения, формирующиеся в кратерах и кальдерах действующих вулканов, т.е. образования непосредственно связанные с вулканической активной деятельностью и синхронные ей.

Определение возраста вулканических образований затруднено из-за отсутствия или редкой встречаемости в них органических остатков. Оно проводится с выделением общих (надраздел, раздел, звено, ступень) подразделений. При расчленении четвертичных вулканитов наиболее широко используются геолого-геоморфологический, калий-аргоновый, радиоуглеродный, тефрохронологический и палеомагнитный методы. В комплексные геолого-геоморфологический метод включены: 1) корреляция и анализ соотношения вулканитов с формами рельефа и осадочными телами различного генезиса (ледникового, водноледникового, аллювиального, озерного, морского, пролювиального и др.), возраст которых известен; 2) установление относительного возраста вулканических образований по особенностям их морфологии, прежде всего степени сохранности первичного специфического вулканического рельефа; 3) определение возраста осадочных отложений, заключенных в толще вулканических пород, главным образом на основании палинологического и диатомового анализа [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1970]. Объектом для радиоуглеродного датирования, кроме редко встречающихся органических остатков, является также гумус присутствующих в разрезах пирокластических толщ погребенных почв. Специфический для вулканических областей тефрохронологический метод основан на сопоставлении маркирующих прослоев тефры в разрезах пирокластических и осадочных толщ, содержащих примесь вулканического материала. В пределах Камчатки среди последних наиболее четкие прослои пирокластики наблюдаются в озерных, озерно-болотных, болотных и аллювиальных отложениях. Преимущественно этот метод используется для стратиграфического расчленения почвенно-пирокластического покрова. Наибольший эффект он дает в сочетании с определением абсолютного возраста маркирующих прослоев тефры [Мелекесцев, Краевая, Брайцева, 1970].

Петрографический состав вулканитов на КЧО-1000 отображается крапом согласно стандартным условным обозначениям эталонной базы изобразительных средств (2001), который наносится на генетическую закраску. Правила индексации вулканитов аналогичны применяемым для осадочных образований, т.е. их индексы состоят из символов, отражающих генезис (табл. 7) и возраст пород (efIII1; etII; V1 II-IIIи т.д.).

Геоморфологические элементы, генетически связанные с вулканогенными образованиями и процессами (кратеры, кальдеры потухших и действующих вулканов, маары, экструзивные купола, шлаковые конусы, барранкосы и др.), изображаются в соответствии с ЭБЗ, 2001.

Легенда КЧО областей активного молодого вулканизма строится в стандартной форме вертикального ряда условных обозначений картографируемых подразделений (в т.ч. вулканогенного генезиса), расположенных в стратиграфической последовательности сверху вниз от молодых к древним образованиям согласно инструкции по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 (2003).

Таблица 7

Символы генетических подразделений вулканических образований

| Класс | Генетический ряд | Генетическая группа | Генетический тип | Генетический подтип | Группа фаций | |

| Магматический | Вулканический | Вулканогенный vl | Экструзивный (экструзив) vle |

Жерловая (некки) Экструзивных куполов Потоков волнистых лав Потоков обломочных лав Потоков подушечных лав Потоков пенистых лав |

vlez vlek vlefv vlefob vlefp vlefpn | |

| Эффузивный (эффузив) vef | ||||||

| Гидроэксплозивный vlg (гидроэксплозив) | ||||||

| Эксплозивный (эксплозив) vlex | Пирокластических потоков vlexp |

Игнимбритовых потоков и покровов Раскаленных лавин и агломератовых потоков Пепловых покровов и потоков Пемзовых потоков Направленных взрывов Палящих туч Шлаковых конусов и скоплений шлаков Пемзопадов Пеплопадов |

vlexi vlexr vlexpp Vlexpm vlexn vlexpt vlexs vlexpz vlexpl | |||

| Вулканических выбросов vlexv | ||||||

Пояснительный текст к вулканическим подразделениям должен содержать определение генезиса, краткую характеристику петрографического состава (по преобладающему типу пород), мощность и приуроченность к ним полезных ископаемых. При необходимости приводится геоморфологическая позиция вулканитов.

Схема соотношений четвертичных образований КЧО областей активного молодого вулканизма строится по единым с вулканическими территориями инструктивным данным. То же в целом относится и к правилам построения схемы корреляции картографируемых подразделений, за исключением одного отступления, вызванного необходимостью увязки информации почетвертичным вулканитам между Геологической картой, где они картируются в составе комплексов, выделенных по петрографическому составу, и КЧО, где они выделены в виде стратиграфических подразделений. С этой целью на корреляционной схеме вулканиты рекомендуется размещать отдельно от осадочных образований, группируя их по вулканическим зонам и вулканическим комплексам, выделенных в серийных легендах геологических карт (прил. 2).

2.3. ОБЛАСТИ ПОКРОВНЫХ МАТЕРИКОВЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ

Покровные материковые оледенения в течение плейстоцена занимали огромные площади, распространяясь на Восточно-Европейской равнине до южных границ Оксо-Донской области, на Западно-Сибирской равнине – до широтного колена Оби, а в пределах Сибирской платформы достигая нижнего течения р. Подкаменная Тунгуска. Эти обширные территории были областями преимущественного развития покровных оледенений неоднократно на протяжении примерно двух последних миллионов лет.

Благодаря характеру дочетвертичного рельефа, в котором преобладают субгоризонтальные поверхности, Крупнейшие платформенные регионы России (Европейский, Западно-Сибирский, в меньшей степени Средне-Сибирский) являлись в квартере в целом зонами преобладающей аккумуляции осадков, как в течение ледниковых, так и межледниковых эпох. Каждое последующее оледенение существенно перерабатывало и уничтожало осадки предыдущих оледенений и межледниковий.

Вследствие этого разрезы квартера в большинстве неполные, причем нередко наблюдаются нарушения нормальной последовательности напластования, связанные с гляциодислокациями и чешуйчатым строением моренных пластов. При этом толщи ледниковых и водно-ледниковых отложений имеют более выдержанное простирание по сравнению с межледниковыми, залегающими между ними в виде разобщенных линз. Это связанно с тем, что в периоды межледниковий на равнинных междуречных пространствах осадки накапливались в основном в озерных водоемах, по долинам же происходил главным образом их вынос. В долинах северных рек этих регионов, в связи с гляциоизостатическими движениями земной коры, в течение межледниковий неоднократно накапливались морские отложения. В естественных разрезах и по данным бурения разновозрастные морские осадки разделены горизонтами морен или озерно-ледниковых отложений (прил. 3). На юге Восточно-Европейской равнины, как известно, также широко распространены морские осадки, связанные в основном с трансгрессиями Каспийского моря, развитие которых в целом происходило не вполне синхронно с палеогеографическими событиями на севере равнины (периодами ледниковий и межледниковий). Однако крупнейшие плейстоценовые трансгрессии Каспия (бакинская, раннехащарская, раннехвалынская) совпадали по времени с эпохами оледенений и крупных похолоданий, что вероятно, в значительной мере было связано с поступлением в бассейн Каспия больших объемов талых ледниковых вод [Свиточ, 2002].

В областях материковых покровных оледенений мощность отложений квартера варьирует от нескольких до первых сот метров. Наибольшие мощности ледниковых и водно-ледниковых отложений приурочены в основном к областям краевых ледниковых образований. Значительная мощность аллювиальных и озерно-аллювиальных осадков наблюдается в крупных долинах, где они отлагались в периоды отступания ледников (прил. 3).

Вещественный состав отложений в областях материковых оледенений в целом тоньше, чем в горах, но существенно грубее осадков внеледниковой зоны. Основной составляющей осадков всех генетических типов ледниковой зоны являются пески, супеси и суглинки. Крупнообломочные фракции – валуны и галька – присутствуют в виде примеси в моренах, а галька и гравий – в аллювии и часто во флювиогляциальных осадках. Озерно-ледниковые осадки представлены главным образом глинами (часто ленточными) и суглинками. Собственно озерные образования чаще всего имеют песчано-суглинистый состав, реже в них присутствуют алевриты и илы.

Самые тонкие, обычно облессованные осадки – суглинки и алевриты, - участвуют в строении «покровных суглинков», образующих плащеобразные, обычно маломощные толщи на водоразделах в перигляциальных областях.

По сравнению с Сибирской платформой в пределах Восточно-Европейского и Западно-Сибирского регионов отмечаются значительно меньшая прерывистость по площади отложений четвертичного возраста. Дочетвертичные (докембрийские, палеозойские) породы обнажаются здесь практически лишь в глубоких врезах речных долин или в районах их близкого залегания к поверхности (Кольский полуостров, Карелия, Тиманский кряж, Воронежский массив). В Западной Сибири в долинах крупных рек иногда обнажены осадочные породы неогена и палеогена. Поскольку в областях покровных оледенений преобладает субгоризонтальный макрочешуйчатый тип залегания осадков, то на дневной поверхности обнажаются отложения последнего для данной территории ледникового комплекса. Более же древние отложения чаще всего вскрываются только в скважинах и эрозионных уступах речных долин (прил. 3).

Значительная часть территории Восточно-Европейской, Западно-Сибирской равнины и Сибирской платформ (их северные половины), как уже упоминалось, на протяжении всего квартера являлись ареной деятельности материковых покровных оледенений. Этим определяется и свойственный данным регионам «набор» развитых в них генетических типов четвертичных отложений. Доминирующими среди них являются, естественно, отложения ледникового ряда – морена (тилл), гляциофлювиал (флювиогляциальные осадки) и гляциолимний (озерно-ледниковые осадки). Для целей картирования равнинных территорий предусматривается использование более детального генетического расчленения отложений ледникового ряда (табл. 4, прил. 3).

Отложения разновозрастных ледниковых комплексов слагают основные водораздельные площади ледниковой зоны – моренные, зандровые и озерно-ледниковые равнины (или участки их). Последние образованы на месте обширных приледниково-озерных бассейнов. Кроме того, осадками ледникового комплекса сложены и линейные, более мелкие формы рельефа – долинные зандры, озы, моренные гряды, а также холмистые и грядовые формы рельефа, входящие и не входящие в пояса краевых ледниковых образований: друмлины, камы и камовые террасы, отдельные моренные возвышенности. Вертикальная зональность в распределении генетических типов в области материковых покровных оледенений практически не проявляется.

В развитии каждого оледенения на равнинах отмечается несколько динамических этапов, которым соответствуют определенные генетические типы отложений ледникового ряда и формы ледникового рельефа. Основными фазами существования материковых льдов являются прогрессивная фаза (период разрастания ледникового покрова) и регрессивная, в течение которой происходит сокращение площади, занятой ледниками (дегляциации). Между ними находится фаза стационарного состояния материкового льда, это этап максимального продвижения ледников от центра их зарождения [Каплянская, Тарноградский, 1993]. Основные этапы развития ледников осложнялись более мелкими динамическими колебаниями ледников во время их наступания и отступания (стадии и осцилляции). Образование трансгрессивного этапа оледенения обычно почти целиком разрушены в последующие фазы оледенения. Сведения о них чрезвычайно скудны и поэтому эти образования практически не картируются.

Стационарная фаза максимального распространения ледникового покрова в зависимости от разных причин (иссушения климата, увеличение абляции при его потеплении и др.) имела разную продолжительность и неодинаковую геологическую выраженность, обусловленную как длительностью фазы, так и местными палеогеографическими условиями. Иногда фаза деградации ледников начиналась, минуя период стабилизационного положения ледникового покрова.

Отложения и рельеф периода отступания ледников на равнинах являются основными элементами картирования в ледниковых зонах Русской равнины и Западной Сибири. Начинающееся потепление приводило к нарушению стационарного состояния ледниковых покровов. Общее повышение температуры увеличивало температуру льда и связанное с этим появление обильных подледниковых вод. Как следствие этих процессов, скорость движения ледников увеличивалась, активизировались ледниковые потоки и образовывались новые. Происходило образование серджей, которые в виде многочисленных ледниковых языков и лопастей, далеко выдвигались за край ледникового покрова. В начальную стадию деглациации формировались осадки и формы системы краевых образований. По мере развития деградации ледникового покрова происходило омертвление массивов льдов – и в результате образовались инверсионные формы мертвого льда (например, камы) и Абляционные морены. По А.А. Асееву (1974) и др. считается, что преимущественной формой деградации ледников была ареальная дегляциация, когда происходило омертвение сразу крупных участков ледникового покрова. С краевыми образованиями тесно связаны сформированные водами подпрудных приледниковых бассейнов террасовидные абразионные и абразионно-аккумулятивные равнины, расположенные на различных абсолютных отметках.

Их уровни контролировались высотой днищ каналов стока, приуроченных к понижению водоразделов. Через эти каналы происходил сброс вод из приледниковых озер в смежные речные бассейны. Размеры подпрудных водоемов (так же как и площади распространения материковых оледенений) сокращались от древних к молодым (прил. 3).

Таким образом, при составлении карт четвертичных образований покровных материковых оледенений основное внимание должно уделяться изучению и картированию краевых зон с закономерным чередованием комплексов фаций, оставленных крупными ледниковыми лопастями, включающих краевые морены, имеющие в плане фестончатый рисунок, и одновозрастные им водноледниковые образования (лимно- и флювиокамы, озы, отложения подпрудных бассейнов), фиксирующих границы оледенений и их стадий (прил. 3).

В парагенезе с осадками и формами ледникового комплекса и их дериватами (флювиогляциал долинных зандров) находятся террасы крупных речных долин, которые образуются после отступания ледников в данном районе. В зависимости от расположения долин в зоне распространения ледников того или иного возраста формируется разное количество террас (в области наиболее древнего – донского оледенения картируется 4-5 аккумулятивных цикловых террас).

В наиболее изученном (в отношении стратиграфического расчленения отложений квартера) регионе ледниковой зоны – европейской части России на настоящем этапе исследовании считается, что материковые оледенения, по крайней мере, шесть раз распространялись на территорию Восточно-Европейской равнины. Однако и сегодня выбор критериев для стратиграфического расчленения плейстоцена древнеледниковых областей остается актуальным. При картировании граница оледенения определяется часто по разным признакам: участкам наиболее южного расположения морен, относимых к данному оледенению, по краевым образованиям, фиксирующим стадии отступания ледников, по палеоботаническим и другим данным. Однако все эти данные не дают однозначного ответа, так как зависят от множества разных условий. То же относится к проведению границ по пространственному расположению поясов краевых ледниковых форм. В краевой части ледника, в отличие от основной площади, где отражается ритмичный ход ледникового литогенеза, наблюдается локальная дифференциация процессов аккумуляции и эрозии и, как следствие, образование радикальных лопастных и языковых гляциодинамических структур, выраженных в рельефе сочетанием разных форм.

Краевые зоны материковых оледенений могут достаточно уверенно коррелироваться между собой лишь в соседних гляциоморфологических областях при детальном изучении главных узлов – межлопастных возвышенностей. По мнению многих исследователей, дальние возрастные сопоставления поясов краевых образований не всегда могут служить надежным обоснованием для проведения границ оледенений. Таким образом, количество крупных зон (систем) краевых образований не обязательно должно соответствовать количеству моренных горизонтов самостоятельных оледенений. Тем более затруднительны и нередко ошибочны сопоставления стратиграфических и геоморфологических данных при проведении стадиальных границ оледенений.

Для наиболее обоснованного стратиграфического расчленения осадков квартера в равнинных ледниковых районах необходимо изучать все признаки, указывающие на палеогеографические условия (в широком смысле) во время накопления осадков. При этом самые углубленные исследования должны производиться в центральной части ледниковой области, где эпохи оледенений и межледниковий проявлялись наиболее отчетливо как по продолжительности, так и по интенсивности.

Существенным элементом для областей покровных материковых оледенений являются перигляциальные зоны. По мере отступания ледников каждого крупного оледенения образовалась своя перигляциальная зона с присущими ей специфическими климатическими особенностями и набором осадков. В целом считается, что на европейской части России площади распространения материковых оледенений уменьшались от начала раннего неоплейстоцена (сейчас максимальным считается донское оледенение) до конца позднего неоплейстоцена (осташковское оледенение, сартанское – в Западной и Средней Сибири). Таким образом, перигляциальная зона каждого последующего оледенения была больше предыдущей по площади, накладываясь частично на ледниковую зону более древней гляциальной эпохи. Для неё, как и ледниковой, характерна периодичность осадконакопления. В ледниковые эпохи здесь откладывались толщи покровных суглинков, которые имеют наиболее сложное многослойное строение в области самого древнего оледенения. По мере движения к северо-западу количество горизонтов покровных суглинков в разрезах сокращается. На территории последнего – осташковского – оледенения они отсутствуют. Генезис этих образований до сих пор остается проблематичным.

В межстадиалы в перигляциальной зоне формировались эмбриональные почвенные горизонты. Спорово-пыльцевые спектры из отложений этой зоны фиксируют распространение растений, произраставших в суровом климате приледниковых обстановок. В остаточных озерах развивались субарктические комплексы диатомовых водорослей.

Речная сеть области покровных оледенений возникла в основном в дочетвертичное время (или в начале квартера). Поэтому по долинам рек в периоды отступания ледников неоднократно происходил сток талых ледниковых вод, вследствие чего во многих современных долинах верхний террасовый уровень сложен флювиогляциальными осадками. Последние в направленных к югу долинах Русской равнины обычно фациально замещаются аллювиально-флювиогляциальными отложениями и перигляциальным фациально слабодифференцированным аллювием.

В основе террасового аккумулятивного комплекса обычно наблюдается аллювий межледниковых эпох. Значительная часть его, как правило, размыта талыми водами отступающих ледников. Межледниковый аллювий, в отличие от перигляциального, четко подразделяются на русловые, пойменные и старичные фации. В составе последних значительную роль играют торфяники. На северо-западе и севере Русской равнины в долинах рек межледниковый аллювий фациально замещается морскими осадками трансгрессий мгинской (Балтийский регион), бореальной (Беломорский, Баренцевоморский регионы), проявившихся в микулинскую эпоху (прил. 3). Менее уверенно выделяются более древние средненеоплейстоценовые морские отложения северной трансгрессии – басс. Сев. Двины и др. (прил. 3). На севере Западно-Сибирской равнины убедительно установлены лишь следы казанцевской (микулинской) трансгрессии.

В целом же основную часть разреза террасового аккумулятивного комплекса в долинах рек области покровных материковых оледенений составляет перигляциальный аллювий, сформировавшийся в ледниковье в перигляциальной зоне и отличающийся обычно более грубым вещественным составом по сравнению с подстилающим его редуцированным по мощности межледниковым аллювием.

Для рассматриваемой типологической морфолитогенетической области четвертичного седиментогенеза характерно весьма незначительное распространение склоновых образований, которые в связи с этим часто не могут быть отражены даже на картах четвертичных отложений масштаба 1 : 200 000. Последние представлены главным образом делювием на коренных склонах долин и балочными (сложными аллювиальными, делювиальными) отложениями в мелких долинах малых рек, балках, оврагах. Практически отсутствуют (за исключением Сибирской платформы) такие характерные для горных областей склановые образования, как десерпций и коллювий.

На водоразделах перигляциальной зоны на высвободившихся ото льда участках сформировался местами элювий, подвергшийся в областях наиболее древних оледенений облессованию.

Геоморфологические схемы, входящие в комплект КЧО-1000, в отличие от аналогичных схем горных регионов с преобладанием выработанного рельефа имеют гораздо большее сходство по содержанию с картами четвертичных отложений, что связано с особенностями неотектонического режима и четвертичного седисентогенеза платформенных равнин, где в квартере имело место ритмичное напластование различных по генезису осадков в целом на субгоризонтальных поверхностях большой площади. Поскольку преимущественно рельеф этой территории относится к аккумулятивному, за исключением локально распространенных фрагментов выработанного (склоны долин, отдельные участки водоразделов), генезис, возраст и пространственное размещение форм аккумулятивного рельефа совпадают с образующими его осадочными телами, отображенными на КЧО. Неприменный элемент геоморфологических схем, охватывающих ледниковые зоны, - гляциодинамические формы рельефа, проявляющиеся очень ярко и характеризующиеся большим разнообразием.

В качкстве дополнительных критериев оценки возраста аккумулятивного рельефа области развития древних разновозрастных материковых оледенений могут служить такие признаки, как степень эрозионного расчленения территории, степень «заозерности», наличие и мощность покровных образований, а также другие ландшафтные особенности.

В пределах Восточно-Европейской равнины выделяется, по крайней мере три зоны: 1) зона развития осадков поздненеоплейстоценовых оледенений, характеризующаяся слаборазвитой овражно-балочной сетью, значительным количеством средних и мелких остаточных (ледниковых) озер, отсутствием покровных образований; 2) наиболее обширная по площади зона распространения средненеоплейстоценовых ледниковых осадков, в пределах которой овражно-балочная сеть более развита, озера преимущественно находятся в стадии зарастания, на водоразделах наблюдаются полузамкнутые, слабодренерованные впадины, покровные суглинки маломощны; 3) зона распространения осадков ледниковых комплексов ранненеоплейстоценового возраста, отличающаяся хорошо развитой овражно-балочной сетью, редкими озерами, посностью подвергшимися зарастанию, и относительно мощными толщами (до 10-20 м, реже более) покровных суглинков.

Неотектонические движения в областях покровных материковых оледенений изучены в целом слабо. Они редко находят отражение на КЧО и геоморфологических схемах этих территорий. Вместе с тем, имеющиеся опубликованные материалы о проявлении неотектонической активизации в целом ряде конкретных участков и районов платформенных регионов свидетельствуют о недостаточном внимании к этой важной проблеме при геологическом картировании.

2.4. ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ШИРОКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕССОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

К лессовым образованиям (лессоиду) относятся нерасчлененные типичные лессы и лессовидные осадки. Первые из них представляют собой однородные неслоистые породы палево-серой окраски, сильно пористые (более 40%), карбонатные (5-30%), преимущественно крупноалевритового (0,05-0,01) состава, структурированные, обладающие вертикальной отдельностью, просадочностью и покровным залеганием. Малопросадочные и непросадочные отложения, обладающие частью этих признаков, относятся к лессовидным. Содержание песчаной фракции в лессоидах обычно невелико – от 1-3 до 15-20 %, более крупные фракции встречаются в виде примеси и включений крайне редко. При общей однородности гранулометрический состав лессоидов варьирует в зависимости от конкретных обстановок седиментации. В целом по латерали наблюдается прогрессирующее возрастание дисперсности с удалением от источника сноса терригенного материала, а по вертикальному разрезу – огрубление состава к базальному горизонту. Оттенки лессоидов (бурые, коричневые, серые, сизые, желтые) в значительной мере зависят от количественного присутствия закисных, окисных солей железа, карбонатов. Характерным текстурным признаком лессоидов является наличие в них субвертикальных макропор. В составе глинистых минералов пород преобладают гидрослюда и монтмориллонит, в меньшем количестве присутствует каолинит. Степень просадочности лессоидов определяется главным образом из пористостью и влажностью, среднее значение которой не превышает 20-25 %.

Характерным элементом лессовых разрезов являются ископаемые почвы, фиксирующие кратковременные или длительные перерывы в накоплении лессового мелкозема. Наряду со зрелыми, хорошо дифференцируемыми на горизонты почвами, присутствуют также примитивные, эмбриональные почвы, формировавшиеся в менее благоприятных климатических условиях, или развитие которых подавлялось активной седиментацией лессовых отложений.

Большинство ископаемых почв имеет аналоги в современном почвенном покрове земли. Среди них встречаются как субтропические и бореальные, так и полярные почвы. Погребенные почвы нередко группируются в педокомплексы – комплексы сближенных или наложенных друг на друга почв. Последнее обстоятельство в значительной мере затрудняет их диагностику. Как правило, в низах педокомплексов располагаются хорошо развитые почвы климатических оптимумов, нередко фиксирующие границы звеньев квартера. Почвенные горизонты верхней части разреза педокомплексов часто нарушены в той или иной степени криогенными процессами. Зрелые почвы с индивидуальными отличиями (или педокомплексы с характерным строением), распространенные на значительной площади, используются в качестве региональных стратиграфических маркеров при межрегиональных корреляциях.

Прослоенные ископаемыми почвами лессовые толщи, сформировавшиеся при неоднократной ритмичной смене прородно-климатических обстановок, выделяются в лессово-почвенную (лессовую) формацию – одну из наиболее типичных для квартера в формационном ряду осадочных образований. Основную часть ее слагают лессоиды – палеогеографические маркеры перигляциальных природных зон с господством тундростепных криосерофильных ландшафтов. Количество и роль почвенных горизонтов в строении лессовой формации увеличивается вниз по ее разрезу, достигая максимума в эоплейстоценовом временном интервале.

Характерной особенностью отложений лессовой формации является их покровное залегание с резкой границей на разных элементах рельефа, различных по генезису и возрасту образованиях. Гипосометрический диапазон распространения лессоидов достаточно широк. На побережьях Черного и Азовского морей они уходят под уровень моря, в горах Кавказа они поднимаются до отметки 1500 м. На территории России лессовые толщи развиты чрезвычайно широко – от южных границ страны до северных морей, что связано с неоднократной миграцией перигляциальных природных зон. Наибольшие площади они занимают на Русской равнине южнее границ последнего оледенения, особенно в центральных районах, басс. Нижнего Дона, Среднем Поволжье. Максимальные мощности лессовой формации (180-220 м) с наибольшим количеством ископаемых почв (до 13-14, частично сгруппированных в педокомплексы), зафиксированы в Предкавказье в разрезах водораздела Восточного Маныча и р. Мокрый Буйвол.

Другим крупным регионом развития лессовой формации является Западно-Сибирская равнина, южнее широты г. Тобольск. На севере, северо-западе этой территории мощность лессоидов обычно не превышает нескольких метров. Она возрастает в долинах Иртыша и Оби. В пределах стратотипического района Новосибирского Приобья сложнопостроенная, многоцикличная толща лессовых отложений с шестью педокомплексами, формировавшаяся на протяжении всего квартера, достигает мощности до 120 м. Восточнее Западно-Сибирской равнины зона развития лессовой формации существенно сужается, локализуюсь в основном в предгорных впадинах Алтае-Саянской горной страны, где мощность ее местами достигает 30 м (Иркутско-Черемховская равнина), а в разрезах лессовых толщ установлено несколько седиментационных циклов с ископаемыми почвами. Лессовые образовании мощностью до 20-30 м, реже более, наблюдаются также в ряде крупных межгорных спадин этого региона (Минусинских, Кузнецкой, Чулымо-Енисейской и др.). Они включают в себя ряд недостаточно четко скоррелированных между собой погребенных почв. В наиболее полном и детально изученном разрезе Бережково-Минусинской впадины в лессовой толще мощностью до 35 м установлены три сложнопостроенных педокомплекса, состоящих из многочисленных сближенных и наложенных почв поздне-средненеоплейстоценового возраста.

В Прибайкалье и Забайкалье, лессовые отложения развиты крайне фрагментарно и слагают в основном, как и перигляционной зоне Средне-Сибирского плоскогорья, покровы террас в долинах крупных рек (Лена, Вилюй, Алдан, Ангара, Олекма и др.) мощностью обычно от нескольких до 10-15 м. Возрастной диапазон толщ преимущественно ограничен верхним, реже средним – верхним неоплейстоценом. Еще более локально распространены лессовидные отложения в долинах и депрессиях Дальневосточного региона.

К лессовым образованиям большинство исследователей относит также песчано-пылеватые льдистые отложения едом Якутии и северных Приморских низменностей, мощностью, не превышающей обычно 20-30 м. Они сформировались в течение поздненеоплейстоценовых ледниковий и включают в себя одну ископаемую каргинскую почву.

В речных долинах лессовые отложения обычно отсутствуют на пойменных и низких боровых террасах. На более высоких террасах они образуют покровы, сложность (цикличность) строение которых и мощность возрастают с удревнением этих форм рельефа.

При анализе строения лессовой формации в разных природно-климатических зонах отчетливо прослеживается тенденция закономерного его изменения, происходящего в направлении от южных регионов к северным, выражающегося в целом в деградации типологических особенностей формации: в упрощении разрезов, сокращении их мощности, возрастного диапазона формирования и др.

Так, мощность лессовых толщ изменяется от 100-200 м а Предкавказье до 20-30 м в северных едомах, количество ископаемых почв от десятков до одной (каргинской), тип почв от субтропических и бореальных (буроземы, черноземы) до полярных торфяно-глеевых. Одновременно происходит сокращение типологических свойств самих лессоидов, как породы, в т.ч. заметное уменьшение просадочности – важнейшего инженерно-геологического диагностического признака лессовых грунтов. В лессоидах более явственны признаки гидроморфизма и оглеения.

Разрезы лессовых толщ отличаются наиболее полной по сравнению с разрезами других континентальных осадочных образований квартера. Сложная климатическая ритмика, лежащая в основе стратиграфического расчленения четвертичных отложений, зафиксирована в них в чередовании почвенных и лессовых горизонтов. Из органических остатков в лессово-почвенных толщах наиболее часто встречаются пыльца растений, микротериофауна и малакофаунв. Поскольку в этих толщах заключена ценнейшая и полная по объему палеогеографическая информация, исследования их разрезов требует комплексного подхода с привлечением различных методов: палеонтологических (особенно микротериологического, малакофаунистического изучения остракод), палеоботанических (преимущественно палеопалинологического и диатомового), палеопедологического, палеомагнитного, археологического, термолюминесцентного, радиоуглеродного, тефрохронологического.

Слабая расчлененность рельефа лессовых равнин, особенности вещественного состава слагающих их осадков обусловили во многом специфику протекающих здесь физико-геологических процессов, из которых доминируют плоскостной смыв, овражная эрозия, карстово-суффозионные и оползневые процессы. Развитию плоскостного смыва и овражной эрозии способствуют слабая задернованность склонов, отчасти связанная с большой техногенной нагрузкой, особенно распашкой земель, рыхлая структура лессоидов, ливневый тип летних осадков и незарегулированный сток талых снежных вод. Заложению крутосклонных оврагов способствует также свойственная лессоидам вертикальная (столбчатая) отдельность. Особенно широко овражно-балочный рельеф развит на лессовых равнинах европейской части России (Курская, Орловская, Тульская, Московская области).

С карство-суффозионными процессами связан лессовый псевдокарст, обычно пространственно приуроченный к долинообразным понижениям рельефа, ориентированным по направлению подземного стока, трещинам отрыва вблизи бровок уступов, оползневым участкам. Псевдокарстовые формы рельефа подразделяются на подземные (трещины, пещеры, узкие ходы) и поверхностные (провальные воронки «траншеи», «овраги») длиной в десятки метров. Глубина суффозионно-эрозионных «колодцев» достигает 8 м. Наибольшие размеры имеют «цирки» комплексного провально-эрозионно-суффозионного происхождения (диаметр до 30-70, глубина до 15-40 м [Кригер, Ботников, Лаврусевич и др., 1983]. С суффозией связано также образование плоских впадин, западин («степных блюдец») размером в поперечнике до 10-20 м при глубине до нескольких метров. Морфологически к ним близки просадочные западины, возникающие при уплотнении пористых лессовых пород при смачивании водой (в результате происходящего при этом разрушения агрегатной структуры лессоидов).

Оползневые процессы потокового и блокового типа развиваются на сложенных лессоидами склонах крутизной от 10 до 45°. Нарушение устойчивости последних чаще всего обусловлено обводнением пород. В ряде случаев оползни располагаются в пределах тектонически активных геологических структур, где развитие их инициировалось сейсмическими толчками.

На большей части территории лессовых равнин (за исключением крайнего юга Русской платформы) сохранились формы реликтового криогенного трещино-полигонального и аласного рельефа, свидетельствующие о широкой экспансии зоны развития многолетнемерзлых пород, максимально проявившейся в последнюю ледниковую эпоху квартера (осташковскую в европейской части России, сартанскую – в Сибири). В пределах северных лессовых равнин (едом) со сплошным развитием многолетнемерзлых пород криогенные процессы активно протекают и теперь (морозобойное трещинообразное с формированием полигонально-жильных структур, солифлюкция, термокарст и др.). Все эти геолого-динамические процессы, тесно связанные с четвертичным седиментогенезом, имеют непосредственное выражение в рельефе в виде специфических микро- и мезоформ, которые являются обязательным элементом КЧО-1000.

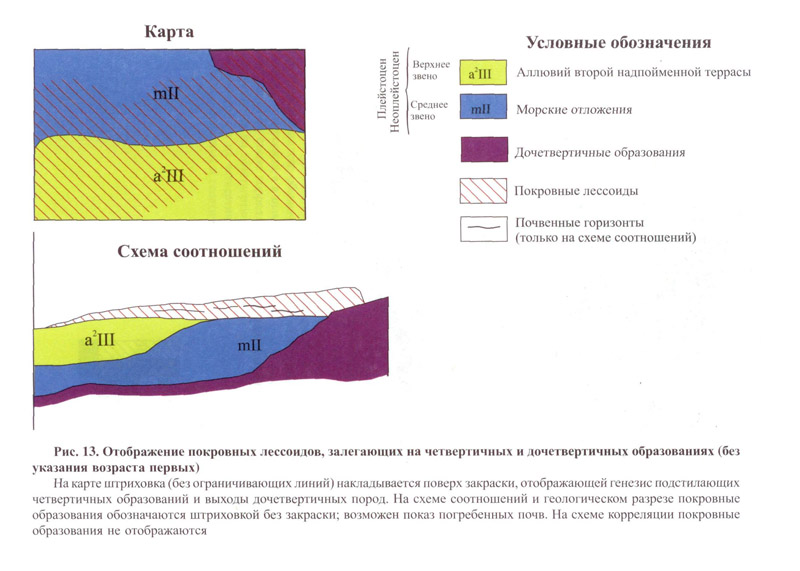

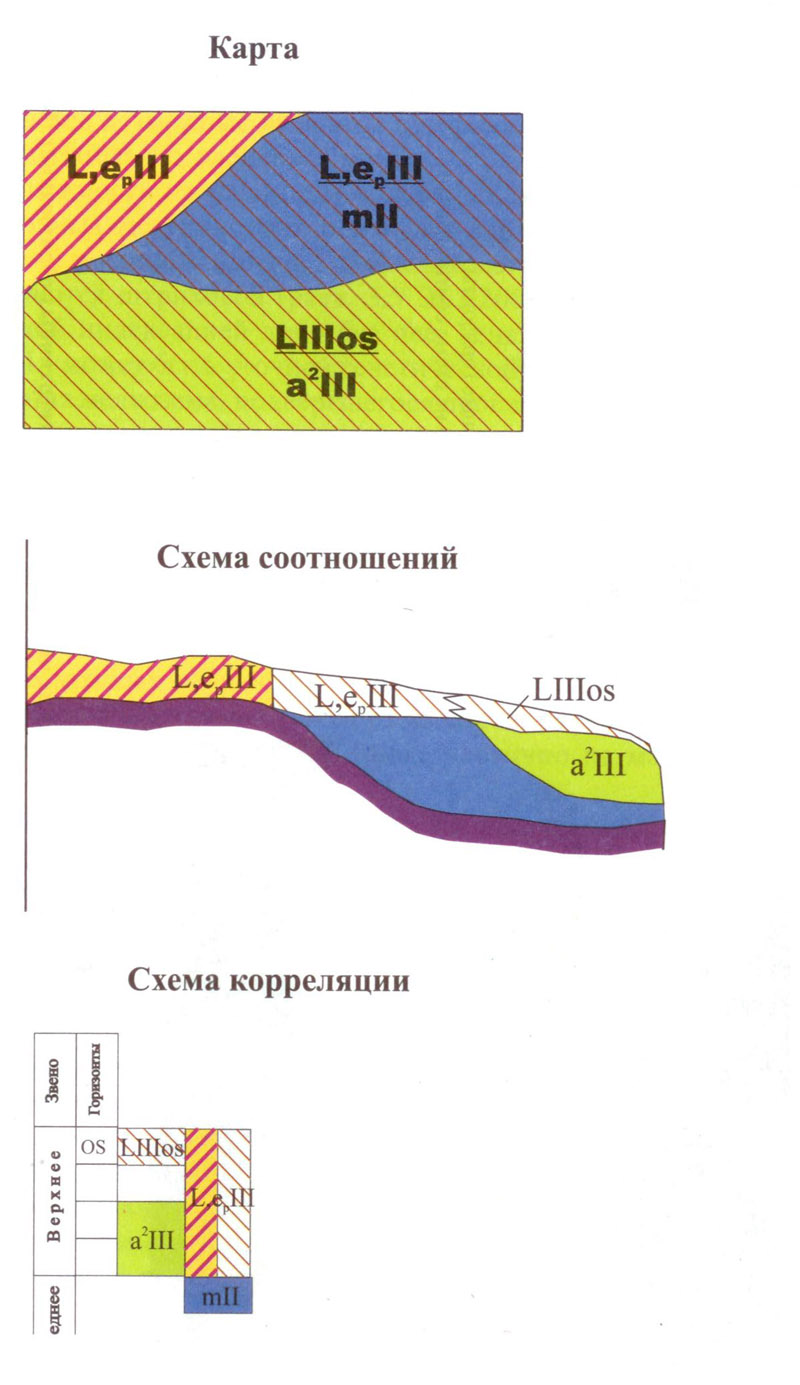

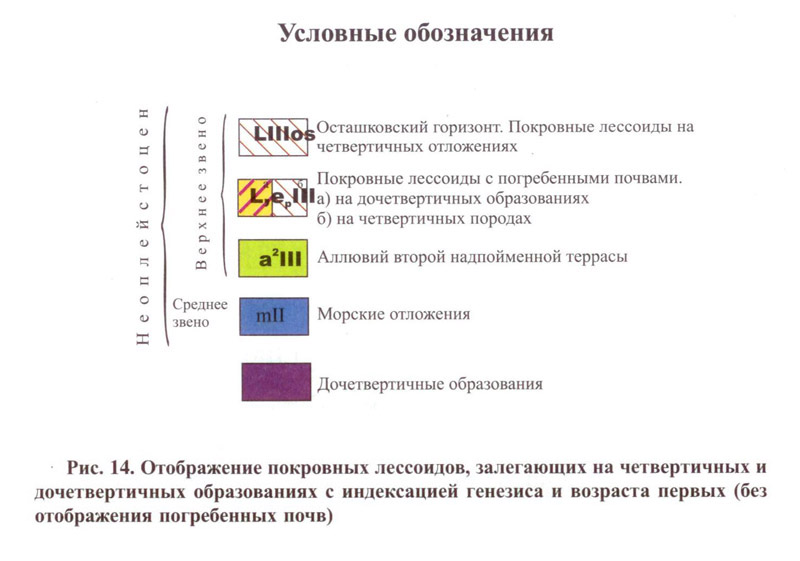

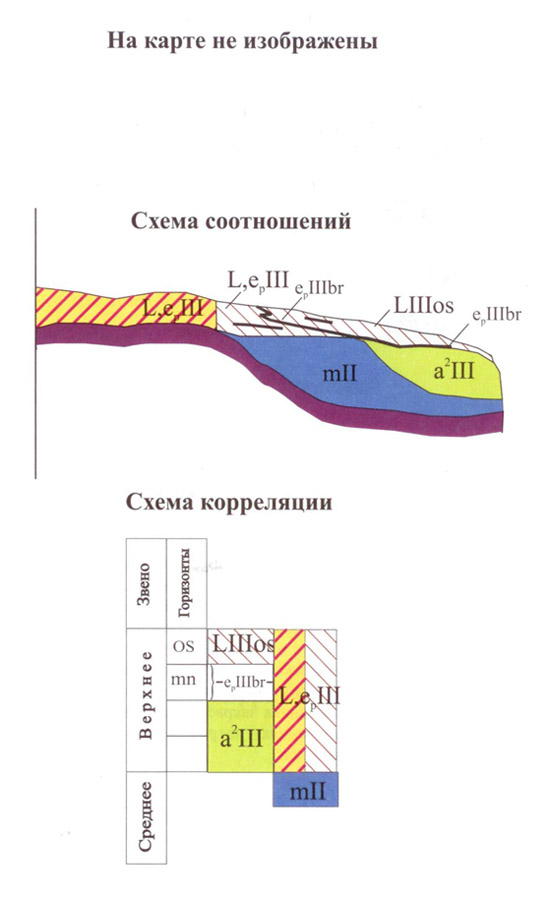

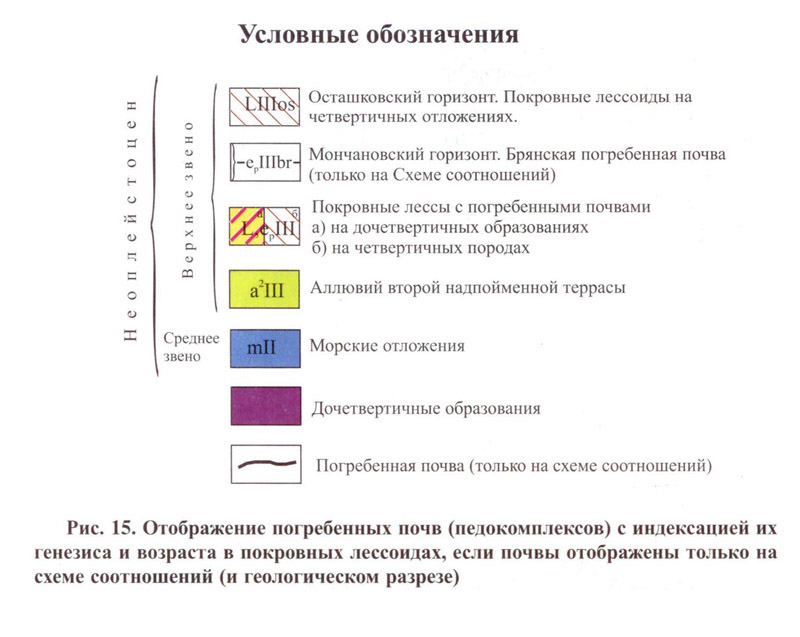

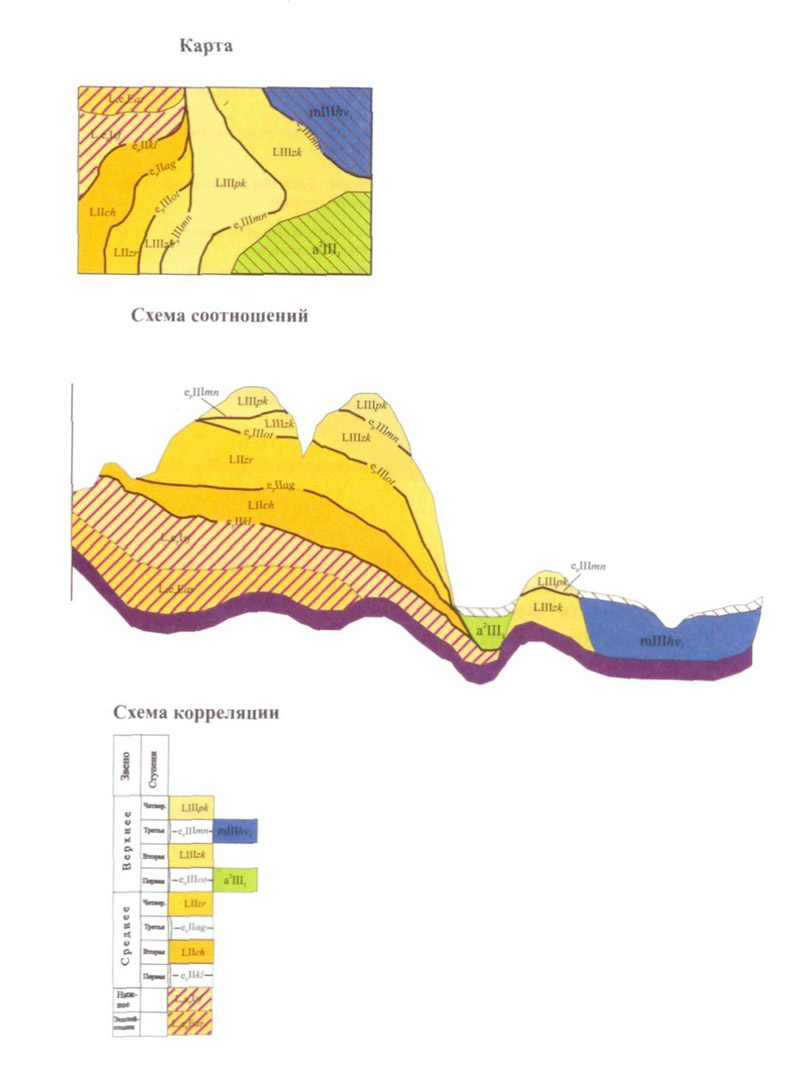

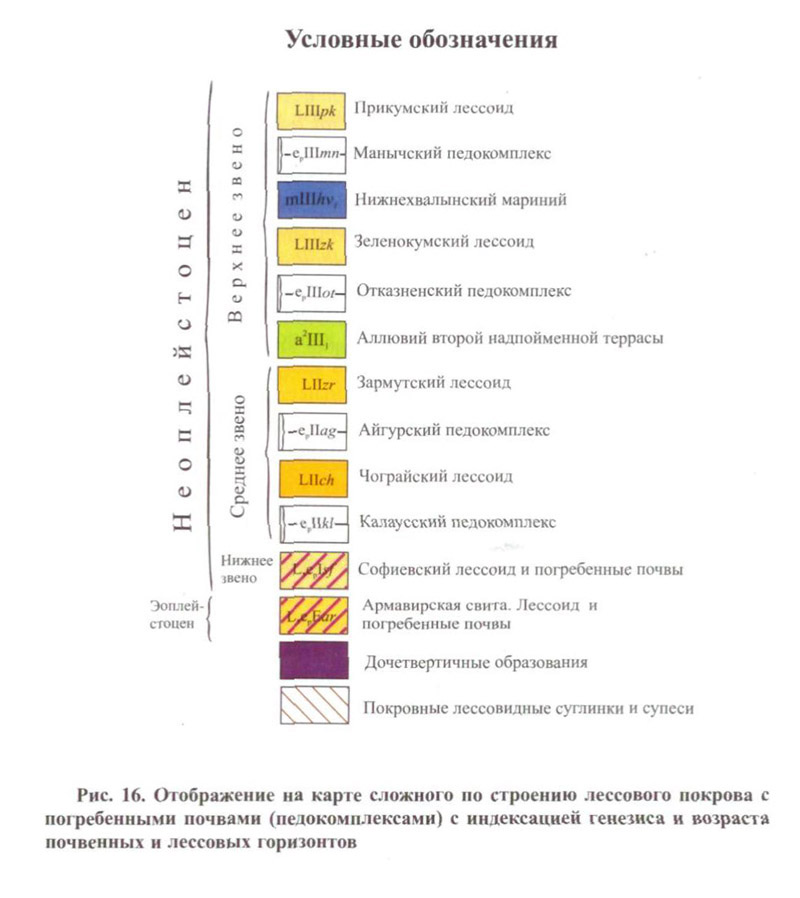

Как показывает анализ имеющихся КЧО-200 и КЧО-1000, наиболее многочисленные отступления от инструктивных требований и типологические ошибки допускаются при отображении на них сложнопостроенной лессовой формации.