Гпава II. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА И ИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Залогом успешного проведения любых гидрогеологических исследований и эффективного решения, поставленных перед ними задач является познание общих закономерностей геологического строения и гидрогеологических условий изучаемых площадей. Необходимость такого познания и создания соответствующей первоначальной основы для успешного осуществления дальнейших исследований вытекает из требований принципа последовательных приближений. Создание общей геолого-гидрогеологической основы обеспечивается проведением съемочных гидрогеологических работ.

Таким образом, гидрогеологическая съемка, являющаяся, как правило, первым этапом гидрогеологических исследований, может рассматриваться как метод первоначальных поисков и разведки подземных вод, при котором на основе комплексного геолого-гидрогеологического изучения территории и анализа поисково-разведочных признаков и критериев осуществляется ее общая гидрогеологическая оценка, выявляются перспективные на различные типы подземных вод структуры, бассейны и горизонты и решаются некоторые другие гидрогеологические задачи (3-7, 10).

По мере увеличения потребностей народного хозяйства в водных и других природных ресурсах, расширения сфер влияния инженерной деятельности человека, роста промышленно-экономического потенциала страны и внедрения достижений научно-технического прогресса в практику геологоразведочных работ роль и значение гидрогеологической съемки как одного из основных комплексных методов гидрогеологического изучения территорий постоянно повышаются.

§ 1. Виды и задачи гидрогеологической съемки

Гидрогеологическая съемка представляет собой комплекс полевых исследований научно-производственного характера, выполняемых с целью изучения и картирования подземных вод, их естественных коллекторов и бассейнов, а также пород зоны аэрации. Гидрогеологическое изучение картируемой территории осуществляется на основе познания и учета особенностей ее геологического строения, стратиграфии, литологии, тектоники, геоморфологии, а также климата, гидрографии и других природных и искусственных факторов, предопределяющих условия формирования, залегания, распространения, движения, питания и разгрузки подземных вод. Вместе с тем обязательным является выяснение и оценка геологической роли и влияния подземных вод и гидрогеологических особенностей изучаемой территории на физико-геологические явления, возникновение или разрушение тех или иных форм рельефа, горных пород, полезных ископаемых, оценка роли и значения подземных вод в дальнейшем развитии и народнохозяйственном освоении территории и т. д.

Таким образом, в результате выполнения съемочных работ должны быть выяснены и установлены: водоносность различных геологических образований и структур; условия залегания, распространения, движения, питания и разгрузки основных водоносных горизонтов и комплексов; выдержанность по площади и в разрезе водовмещающих и водоупорных пород; качественный состав, количество и условия использования различных типов подземных вод и основные естественные и искусственные факторы, предопределяющие гидрогеологические особенности изучаемой территории; условия охраны подземных вод и перспективы проведения дальнейших разведочных, гидрогеологических и других видов работ. Естественно, что методы и детальность изучения перечисленных вопросов могут изменяться в зависимости от масштаба гидрогеологической съемки, ее целевого назначения, сложности геолого-гидрогеологических условий изучаемого района и других факторов (4, 5, 7-10 и др.).

Гидрогеологическая съемка проводится или на готовой геологической основе, или же одновременно с геологической съемкой, что является наиболее эффективным и целесообразным. В последнем случае она является комплексной геолого-гидрогеологической съемкой и соответственно должна обеспечить выполнение задач гидрогеологической и геологической съемок. При всех видах съемочных работ необходима тесная органическая увязка материалов геологического и гидрогеологического изучения территории.

Содержание гидрогеологической съемки меняется в зависимости от ее масштаба и назначения. По масштабу (детальности) гидрогеологические съемки делятся на мелкомасштабные (1:1000000-1:500000), среднемасштабные (1:200000-1:100000) и крупномасштабные (1:50000-1:25000 и крупнее). Мелкомасштабные съемки являются начальным этапом гидрогеологического изучения той или иной территории. Масштаб съемки определяется степенью сложности и изученности гидрогеологических условий территории, а также целевым назначением выполняемых съемочных работ.

В зависимости от целевого назначения выделяются общие (или государственные) и специальные (или специализированные) гидрогеологические съёмки.

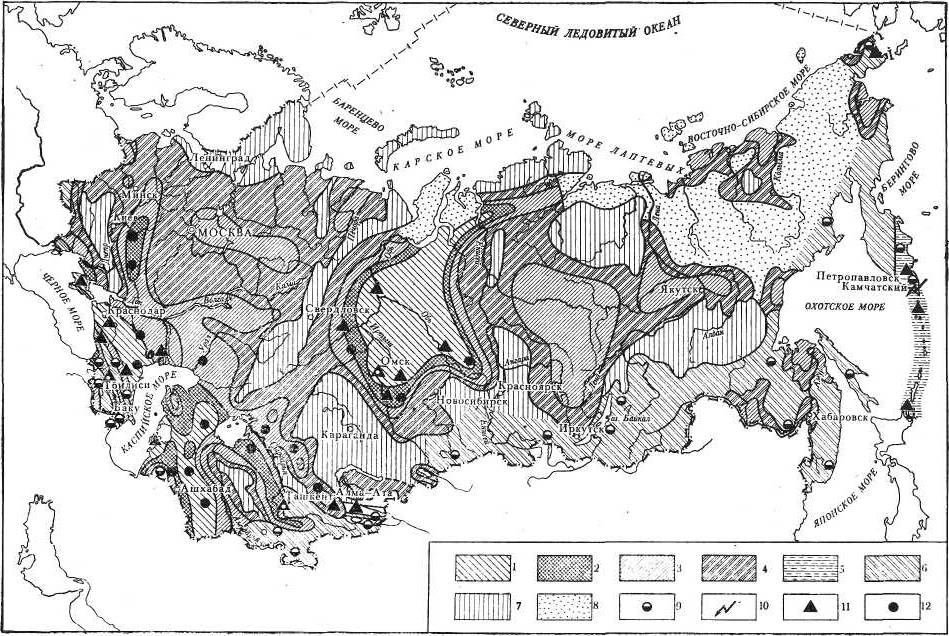

Основная цель общей гидрогеологической съемки — планомерное и комплексное гидрогеологическое изучение и картирование территории СССР для выявления условий формирования, распространения и залегания различных типов подземных вод и предварительной оценки их режима и ресурсов. Результатом проведения общей гидрогеологической съемки, выполняемой, как правило, в рамках топографических трапеций и международной разграфки, являются государственная гидрогеологическая карта по отдельным планшетам, а также сводные карты в целом по СССР или по территориям отдельных его регионов. Общая гидрогеологическая съемка территорий осуществляется обычно в мелком и среднем масштабах. В настоящее время при достаточно высокой степени изученности территории СССР планомерное гидрогеологическое ее изучение осуществляется в основном в среднем (преимущественно 1:200000) и крупном (1:50000 - 1:25000) масштабах.

Специализированные гидрогеологические съемки выполняются с целью соответствующего гидрогеологического обоснования проектирования различных инженерных сооружений (систем водоснабжения, орошения, осушения и дренажа, гидротехнических сооружений, горнодобывающих предприятий и т. д.). Они, как правило, проводятся в крупном и реже в среднем масштабах (обычно крупнее 1:200000), отличаются целенаправленностью и спецификой осуществления гидрогеологического изучения, обеспечивающего эффективное решение поставленных задач.

Частные задачи съемок в зависимости от объекта исследования (и целевого задания могут быть весьма разнообразными и определяются проектом работ. Однако независимо от этого основной общей задачей специализированных съемок является составление специализированных гидрогеологических карт и разрезов, отражающих условия залегания и распространения всех установленных водоносных горизонтов и комплексов, условия питания и разгрузки подземных вод, характер и направление движения подземных вод, глубину залегания грунтовых вод и пьезометрических уровней напорных вод, химический состав и минерализацию подземных вод, характеристику фильтрационных свойств и других гидрогеологических параметров основных водоносных горизонтов и разделяющих их толщ, взаимосвязь водоносных горизонтов в разрезе между собой и с поверхностными водами, режим подземных вод.

Глубинность изучения перечисленных показателей и характеристик зависит от характера и специфики решаемых задач и во многих районах она может составить сотни метров (изучение пресных, минеральных, промышленных и термальных вод, захоронение сточных вод и т. п.).

Особенности проведения специализированных съемок охарактеризованы во второй части учебника при рассмотрении методики гидрогеологических исследований для обоснования решения конкретных народнохозяйственных задач, а также в методических руководствах (4, 5, 7, 10).

Гидрогеологические съемки различных масштабов имеют много общего в плане обязательного освещения геолого-гидрогеологических условий изучаемого района и соответствующего выяснения и изучения перечисленных выше основных вопросов. Отличаются они глубинностью изучения и картирования гидрогеологических условий, размерами картируемых объектов, а также детальностью их подразделения и точностью картирования (4-10). Чем крупнее масштаб гидрогеологической съемки, тем большее значение приобретают количественные методы определения тех или иных показателей.

Гидрогеологическая съемка мелкого масштаба — наиболее эффективный способ планомерного изучения и картирования, неизученных и слабо изученных в гидрогеологическом отношении крупных регионов. В ее задачу входит картирование водоносных толщ н описание текущих в них подземных вод. Наряду с решением поставленных задач эта съемка и составленные гидрогеологические карты призваны открывать перспективы для последующих более детальных исследований, создавать основу для среднемасштабной гидрогеологической съемки. Поэтому она должна отличаться максимальной глубинностью картирования и достигать по возможности зоны залегания подземных рассолов.

В области распространения многолетней мерзлоты съемкой должны быть охвачены все водоносные толщи, вплоть до подмерзлотных вод (см. гл. XVI).

Материалы мелкомасштабной съемки используются для построения различного рода сводных и региональных карт, теоретических обобщений, составления генеральных схем освоения новых территорий, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, а также размещения объектов промышленного и сельскохозяйственного производства.

Гидрогеологическая съемка среднего масштаба может проводиться на заснятых ранее мелкомасштабной съемкой площадях, а также и на территориях, где съемочные работы еще не выполнялись. При наличии мелкомасштабной карты основной задачей среднемасштабной съемки является более детальное изучение зон пресных, солоноватых и соленых вод, установленных по результатам мелкомасштабной съемки. При проведении среднемасштабной съемки осуществляется более дробное расчленение гидрогеологического разреза с выделением водоносных толщ пород, площади, распространения которых могут быть отражены на карте среднего масштаба.

Среднемасштабные гидрогеологические съемки — основной вид государственного картирования территории СССР, и к ним предъявляются повышенные требования (кондиции) в отношении их информативности и комплексности проведения исследований. В результате общей среднемасштабной гидрогеологической съемки должна быть получена информация о подземных водах, изучаемой территории с полнотой, соответствующей уровню промышленно-экономического потенциала района с учетом перспектив развития на ближайшие 10-15 лет всех отраслей народного хозяйства, в какой-либо степени связанных с использованием подземных вод.

В последнее время в число обязательных задач среднемасштабной (1:200000) и мелкомасштабной (1:500000) гидрогеологических съемок включается задача оценки естественных ресурсов подземных вод зоны интенсивного водообмена. Такая оценка должна базироваться на данных, выполняемых в процессе этих съемок исследований, и осуществляться комплексным гидролого-гидрогеологическим методом в соответствии со специально разработанными методическими указаниями. Результаты съемки должны определять целесообразность и характер всех последующих исследований на картируемой территории, а именно: 1) основные направления поисковых и разведочных работ на различные типы подземных вод (пресные, минерализованные, минеральные, промышленные, термальные), 2) оценку условий мелиорации земель и возможностей использования различных типов подземных вод, 3) специализированные исследования и съемки более крупных масштабов.

Материалы среднемасштабной гидрогеологической съемки используются при разработке генеральных схем, технико-экономических обоснований (ТЭО), а иногда и в технических проектах водохозяйственных и других инженерных мероприятий и сооружений, при обосновании проектов специальных гидрогеологических исследований и разведочных гидрогеологических работ.

Гидрогеологическая съемка крупного масштаба в настоящее время приобретает региональный характер. Она охватывает огромные территории, закартированные ранее в среднем масштабе. В ее задачу входит детальное изучение водоносных горизонтов, содержащих пресные, минерализованные и другие воды, представляющие наибольший интерес для народного хозяйства. Съемка должна включать более дробное подразделение и более точное картирование водоносных толщ и соответственно сопровождаться более детальной характеристикой подземных вод, площади, распространения которых могут быть отражены на карте этого масштаба. Наибольшее внимание при съемке уделяется тем гидрогеологическим факторам и элементам, изучение которых способствует эффективному решению поставленных перед съемкой практических задач.

Крупномасштабные съемки, как уже отмечалось, чаще являются специализированными, обеспечивающими решение разнообразных специальных задач на стадиях технического и рабочего проектирования.

Методика проведения гидрогеологических съемок и методы решения поставленных конкретных задач зависят от природных особенностей изучаемых территорий, целевого задания съемочных работ, технико-экономических условий осуществления исследований и других факторов.

§ 2. Содержание гидрогеологической съемки и методы ее проведения

При возможном отличии требований к общим гидрогеологическим съемкам в различных по природным условиям районах и при разной их масштабности основное содержание съемки остается общим и предопределяется оно необходимостью изучения с той или иной степенью детальности определенных вопросов. В несколько обобщенном виде вопросы, подлежащие выяснению, могут быть сформулированы следующим образом: 1) водоносность различных геологических образований и структур и гидрогеологическая стратификация изученной части геологического разреза; 2) распространение и последовательность, условие и глубина залегания развитых на картируемой территории водоносных толщ (а также водопроницаемых безводных толщ) и выдержанных водоупоров, их мощность, фациальные и литологические особенности, характер пористости и распространение трещиноватости, водопроницаемость и растворимость в воде пород водонасыщенной зоны и зоны аэрации; 3) области и условия питания и разгрузки различных водоносных толщ, связь между ними и с поверхностными водами, глубина залегания и отметки поверхности грунтовых и артезианских вод, границы их распространения; 4) химический и газовый состав, радиоактивность н температура подземных вод различных водоносных толщ и факторы, определяющие их изменчивость в разрезе и по простиранию с выявлением гидрохимической зональности; 5) режим подземных вод; 6) условия существующего и возможного использования подземных вод для водоснабжения, орошения и других целей; 7) ресурсы подземных вод и условия их восполнения; 8) условия заболачивания местности; 9) обводнение месторождений полезных ископаемых; 10) влияние подземных вод на горные породы, полезные ископаемые, физико-геологические явления и формы рельефа; 11) влияние на подземные воды различных искусственных факторов: действующих горных выработок, крупных водозаборов, водохранилищ, оросительных и дренажных систем, сбросов жидких и твердых отходов производства и др.; 12) условия охраны подземных вод от загрязнения и истощения; 13) гидрохимические аномалии и ореолы рассеяния некоторых компонентов в целях обнаружения полезных ископаемых по гидрохимическим признакам, а также радиогидрогеологические и геотермические аномалии; 14) сравнительная характеристика прочностных, водно-физических, фильтрационных особенностей горных пород и общая оценка инженерно-геологических условий строительства в пределах изучаемой территории.

Для успешного и эффективного выполнения поставленных перед съемкой многочисленных задач требуется проведение комплекса различных видов работ и исследований, что и предопределяет комплексный характер гидрогеологической съемки.

В настоящее время при проведении гидрогеологической съемки применяются следующие виды и методы исследований: 1) аэрофотосъемка и дешифрирование аэрофотоснимков; 2) аэровизуальные и наземные визуальные наблюдения (геоморфологические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, геоботанические, геокриологические, инженерно-геологические); 3) бурение (картировочное, поисковое, параметрическое, зондировочное), шурфование и расчистки; 4) опытно-фильтрационные работы; 5) наблюдения за режимом подземных вод; 6) геофизические исследования; 7) гидрохимические и радиогидрогеологические исследования; 8) лабораторные работы; 9) камеральные работы.

В зависимости от получаемых результатов выделяются прямые и косвенные метода изучения гидрогеологических условий. К прямым относятся такие методы при помощи, которых непосредственно изучаются объекты гидрогеологической съемки и картируемые характеристики их (визуальные и аэровизуальные, геолого-гидрогеологические, геокриологические и инженерно-геологические наблюдения, материалы бурения, опробования, гидрохимические и радиогидрогеологические исследования), а к косвенным — методы, посредством которых получают данные, в той или иной мере отражающие гидрогеологические особенности изучаемой местности (геоморфологические и геоботанические наблюдения, геофизические исследования, аэрофотосъемка и дешифрирование).

В начальной стадии работ объекты съемки и картируемые характеристики следует изучать посредством прямых методов в опорных естественных или искусственных разрезах и водопунктах. В процессе съемки для прослеживания по площади установленных данных и характеристик наряду с прямыми необходимо применять и косвенные методы. Последние используются также для составления вспомогательных схем и гидрогеологических карт по косвенным данным.

При выборе методов гидрогеологической съемки должны учитываться их эффективность и производительность. Наилучшие результаты получаются при комплексном применении нескольких методов, дополняющих друг друга. Наиболее рациональные сочетания методов, их объемов и последовательности проведения выбираются на основе всестороннего учета геолого-гидрогеологических условий изучаемой территории в целях обеспечения успешного решения поставленных перед съемкой задач в кратчайшие сроки и при минимальных затратах. Задача обоснования рационального комплекса исследований и проведения гидрогеологической съемки намечается в подготовительный период в процессе составления съемочных работ.

При гидрогеологической съемке основным видом работ являются маршрутные исследования, в процессе проведения которых осуществляются разнообразные наземные визуальные наблюдения: геологические, геоморфологические, гидрогеологические, гидрологические, геоботанические, геокриологические и инженерно-геологические. При общей гидрогеологической съемке проводятся также геофизические работы, бурение скважин и гидрогеологическое опробование естественных и искусственных водопроявлений, аэрофотосъемка и аэровизуальные наблюдения (особенно в районах затрудненной проходимости).

Эффективность и значение того или иного метода зависят не только от его совершенства, но и, главным образом, от природных условий района, в котором проводится гидрогеологическая съемка.

В открытых районах с широко и глубоко развитой эрозионной сетью и наличием значительного количества естественных водопроявлений основными методами являются наземные визуальные и аэровизуальные наблюдения, сопровождаемые зондировочным бурением, шурфованием и расчистками. Картировочное бурение и геофизические методы здесь имеют подчиненное значение. В таких районах гидрогеологической съемке должны предшествовать аэрофотосъемка и дешифрирование. Только после этого приступают к изучению опорных естественных и искусственных геолого-гидрогеологических разрезов и водопунктов путем наземных наблюдений, а также к прослеживанию распространения картируемых объектов с использованием отдешифрированных аэрофотоснимков и аэровизуальных наблюдений, зондировочного и картировочного бурения гидрогеологических и геофизических работ. При этом проводится полевое опробование подземных вод с отбором проб для лабораторных исследований.

В закрытых районах, где эрозионной сетью вскрываются лишь коллектора подземных вод четвертичных отложений, первостепенное значение приобретают поисковое и картировочное бурение, а также геофизические методы. Наземные и аэровизуальные наблюдения, аэрофотосъемка и дешифрирование отходят на второй план, причем геофизические исследования здесь должны как предшествовать, так и сопровождать бурение. Тем не менее, гидрогеологическую съемку и в таких районах следует начинать с дешифрирования аэрофотоматериалов и аэровизуального обзора местности с последующим проведением геофизических исследований, опирающихся на материалы разрезов пробуренных ранее скважин с составлением по аэрофотоматериалам и геофизическим данным предварительных гидрогеологических карт (схем) и разрезов. Затем выполняется поисковое и картировочное бурение на границах изменения геологических и гидрогеологических показателей, обозначенных на предварительных картах и разрезах, а также между этими точками в целях непосредственного изучения картируемых объектов и характеристик их, проверки и уточнения составленных по аэрофотоматериалам и геофизическим данным карт и разрезов. Бурение скважин сопровождается каротажем, пробными и опытными откачками, отбором проб подземных вод и горных пород для лабораторных исследований.

В полузакрытых районах, занимающих промежуточное положение, применяются все указанные выше методы съемки, причем их значение и последовательность применения на различных участках могут изменяться в зависимости от степени открытости их геолого-гидрологического разреза до картируемой глубины. Например, в пределах зоны эрозионных врезов применяются главным образом наземные наблюдения, для изучения же и картирования более глубоких горизонтов используются геофизические методы и бурение.

Важнейшими вопросами, определяющими эффективность и информативность съемки, являются вопросы глубинности исследований и степени детальности гидрогеологического расчленения изученной части геологического разреза.

Вопросы глубинности гидрогеологической съемки. В каждом гидрогеолого-экономическом районе гидрогеологическая съемка должна давать информацию на максимально возможную и рациональную в данных условиях глубину. Глубинность съемок разных масштабов в действующих методических руководствах не регламентируется, однако соответствующие рекомендации по этому вопросу имеются (4-10).

Глубинность гидрогеологической съемки определяется ее масштабом, степенью расчлененности рельефа, глубиной залегания кровли практически безводных толщ кристаллического фундамента, условиями обводненности пород изучаемой части геологического разреза, степенью освоенности территории, направленностью развития народного хозяйства и потребностью его в различных типах подземных вод (пресных, минеральных, промышленных, термальных) и другими факторами. Глубинность исследований при съемке должна быть несколько больше глубинности картирования. Это необходимо для выявления степени гидравлической связи картируемых водоносных толщ с подземными водами залегающих ниже отложений и предварительной перспективой оценки последних (7). Для решения этой задачи может потребоваться бурение в отдельных точках несколько более глубоких скважин и проведение соответствующих геофизических исследований.

В общем случае, чем мельче масштаб гидрогеологической съемки, тем больше ее прогнозное значение и тем больше должна быть глубинность изучения и картирования. При этих условиях между съемками разного масштаба обеспечивается преемственность по глубине.

При мелкомасштабной гидрогеологической съемке должны быть выявлены вертикальная гидрохимическая зональность подземных вод, установлено положение границ каждой гидрохимической зоны и в общих чертах освещены качественные и количественные особенности движущихся в них подземных вод. Поэтому глубинность ее должна быть максимальной. При этом надо иметь в виду два возможных варианта гидрохимической зональности — нормальной (прямой) и обращенной (инверсивной), характерных для гумидной и для аридной областей.

В случае нормальной зональности на платформенных территориях при неглубоком залегании кристаллического фундамента (до 300-

Картированием при нормальной зональности следует охватывать пресные и соленые воды, а в районах неглубокого залегания рассолов (до 200-

При обращенной зональности изучение доводится до зоны залегания глубинных рассолов, а картирование должно охватывать верхнюю толщу с обращенной зональностью, включая всю зону глубинных преимущественно гидрокарбонатного кальциевого состава вод.

В области многолетней мерзлоты изучение доводится до подмерзлотных вод с заглублением в них на несколько десятков метров, а картирование — до наиболее глубоких водоносных горизонтов, представляющих практический интерес.

При среднемасштабной гидрогеологической съемке изучается гидрогеологический разрез всей толщи, содержащей пресные и соленые воды со сравнительной оценкой качества воды всех выделяемых гидрогеологических подразделений.

При этом рекомендуется в отдельных пунктах установить глубину залегания и химический состав подземных рассолов, если это не было сделано ранее при мелкомасштабной съемке. Картирование доводится до наиболее глубоких из установленных водоносных горизонтов хозяйственно-питьевых, лечебных и промышленных вод.

На территориях, где проводится съемка в крупном масштабе, глубина изучения подземных вод устанавливается, исходя из гипсометрического положения тех горизонтов и комплексов, вода которых представляет наибольший интерес для эксплуатации. Такие водоносные горизонты и комплексы выявляются по результатам съемочных и поисковых работ, выполненных на более ранних стадиях исследований, либо по результатам поисково-разведочных работ на нефть и газ.

При гидрогеологической съемке с соответствующей ее масштабу детальностью должны изучаться и картироваться все водоносные толщи и типы подземных вод в пределах, указанных выше для каждого масштаба глубин картирования. Более глубокие водоносные толщи должны картироваться с меньшей детальностью и точностью, соответствующей нижестоящему классу съемки: при крупномасштабной съемке — в среднем масштабе, при среднемасштабной съемке — в мелком масштабе с последующим повышением детальности их картирования при более крупном масштабе съемки (5, 7).

Вопросы гидрогеологической стратификации. При гидрогеологическом картировании и количественной оценке запасов подземных вод важное значение имеет обоснованное расчленение геологического разреза на водоносные и водоупорные толщи, выделение соответствующих форм скопления подземных вод и установление площадей их распространения.

В настоящее время используются два метода гидрогеологического расчленения разреза и показа площадей распространения подземных вод на карте. Один из них основан на литолого-стратиграфическом принципе, при котором учитываются как литолого-стратиграфические особенности горных пород (а соответственно и их водно-физические и фильтрационные свойства), так и гидродинамические (а в определенной степени и гидрогеохимические) особенности подземных вод (5, 7).

Другой метод основан на учете литолого-петрографического состава горных пород и характера скопления подземных вод

И детально рассмотрен И. К. Зайцевым. В соответствии с этим методом на карте цветом показывается распространение различных типов и классов подземных вод (порово-пластовых, трещинно-пластовых, порово-трещинных и т. д.).

Существенными недостатками второго метода гидрогеологического расчленения разреза и показа выделенных форм скопления подземных вод на карте являются чрезмерная схематизация геологических условий и геоструктурных элементов, трудность чтения и увязки карты с геологоструктурными особенностями и историей геологического развития регионов.

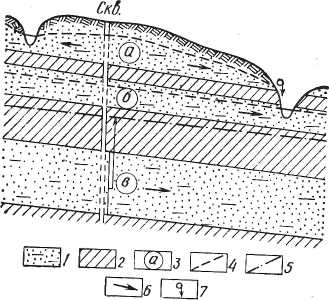

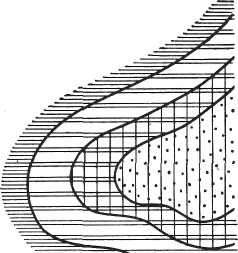

Рис. 1. Схема залегания водоносных горизонтов: 1 - водопроницаемые породы; 2 – водоупорные породы; 3 - водоносные горизонты, выделяемые по условиям залегания их режиму (а – грунтовых, б – межпластовых, в - артезианских); 4 – уровень грунтовых и межпластовых ненапорных вод; 5 – пьезометрический уровень артезианского водоносного горизонта; 6 – направление движения подземных вод; 7 – разгрузка грунтовых вод (нисходящий источник).

Литолого-стратиграфический метод расчленения разреза и установления на карте площадей распространения соответствующих подразделений в виде цветной закраски, соответствующей международной легенде геологических карт, лишен этих недостатков и получил более широкое признание и распространение. При использовании данного метода по карте четко устанавливаются обстановка формирования подземных вод, влияние истории геологического развития на их формирование, представляется возможным отразить этажность расположения водоносных горизонтов и комплексов. Составленная таким образом карта хорошо читается. Методика гидрогеологической стратификации, разработанная сотрудниками института ВСЕГИНГЕО, с успехом используется при составлении среднем масштабных государственных гидрогеологических карт, а также в многотомной монографии «Гидрогеология СССР» (и сопровождающих ее обзорных гидрогеологиеских, картах. В соответствии с этой методикой при гидрогеологическом расчленении разрезов рыхлых и слабосцементированных осадочных и метаморфических пород, представляющих пластовые поровые или порово-трещинные коллектора подземных вод, целесообразно выделять такте гидрогеологические подразделения, как водоносный горизонт, водоносный комплекс, гидрогеологический этаж и водоупорная толща (1, 2, 5).

Под водоносным горизонтом следует понимать относительно выдержанную по площади и в разрезе насыщенную гравитационной водой одно- или разновозрастную толщу горных пород, представляющую собой в гидродинамическом отношении единое целое.

По условиям залегания и режиму выделяются водоносные горизонты грунтовых, межпластовых ненапорных и артезианских (напорных) вод (рис. 1). Объем водоносных горизонтов не должен, как правило, превышать объема стратиграфических ярусов, реже отделов.

Водоносный комплекс является более крупным гидрогеологическим подразделением по сравнению с горизонтом. Он представляет собой выдержанную в разрезе и имеющую региональное распространение водонасыщенную толщу одно- или разновозрастных и неодинаковых по составу пород, ограниченную в кровле и подошве регионально выдержанными водоупорными пластами, почти исключающими или затрудняющими гидравлическую связь с другими смежными водоносными комплексами и тем самым обеспечивающими присущие данному комплексу определенные особенности гидродинамического и гидрогеохимического режима. Водоносный комплекс может включать несколько в различной степени выдержанных и взаимосвязанных водоносных горизонтов. Объемы водоносных комплексов определяются стратиграфическими ярусами, свитами, сериями, отделами, частями систем и реже системами.

Под гидрогеологическим этажом понимается совокупность водоносных комплексов, ограниченных только в подошве или кровле и подошве мощными регионально выдержанными в пределах водонапорной системы толщами водоупорных пород. Гидрогеологические этажи отличаются один от другого степенью водообмена, особенностями формирования подземных вод, различными чертами палеогидрогеологического развития. Объем гидрогеологического этажа определяется преимущественно такими стратиграфическими подразделениями, как система, совокупность систем или даже группа. Выделение этой гидрогеологической единицы целесообразно при картировании крупных водонапорных систем. Так, например, в Западно-Сибирском артезианском бассейне региональные водоупорные толщи нижнеолигоцен-туронского возраста, а также валанжина и верхней юры дают основание для выделения трех гидрогеологических этажей: 1) четвертичных и неоген-олигоценовых отложений, 2) меловых пород, 3) юрских отложений и образований палеозойского фундамента. Каждый гидрогеологический этаж подразделяется на водоносные комплексы и горизонты.

Охарактеризованные выше формы скопления подземных вод (водоносный горизонт, водоносный комплекс, гидрогеологический этаж) могут иметь различные размеры, как в разрезе, так и в плане. Один от другого они отделяются водоупорными толщами различной мощности, выдержанности по площади и степени проницаемости пород. Наименее выдержанными в региональном плане являются водоносные пласты и водоносные горизонты. В одном и том же водоносном комплексе на разных участках может выделяться различное количество водоносных горизонтов. Это часто вызывает затруднение при сопоставлении водоносных горизонтов в комплексе.

Водоносные комплексы и тем более гидрогеологические этажи являются более выдержанными в пределах той или иной водонапорной системы. Водоупорные толщи, разделяющие их, как правило, отличаются значительно большей мощностью и более широким распространением по площади.

Следует отметить, что количественные критерии выделения водоупорных и относительно водоупорных толщ в разрезе пока еще не установлены, хотя данные, по которым можно судить об изолирующих свойствах пород, известны. Основными из них являются литологические особенности и минералогический состав пород и их водно-физические свойства.

В качестве непосредственных показателей установления изолирующих свойств водоупорных толщ следует считать показатели гранулометрического состава, пористости, проницаемости, поглотительной способности глинистых пород, состав поглощенных катионов, а также общую гидродинамическую обстановку.

Естественно, такие породы, как плотные, нетрещиноватые магматические, метаморфические и прочно сцементированные осадочные породы, а также каменная соль, гипсы, ангидриты, аргиллиты, глинистые сланцы, глины и многолетнемерзлые отложения, большинством исследователей признаются практически водоупорными. Однако в каких гидрогеологических условиях водоупорными могут быть мергели, глинистые алевролиты и песчаники, не совсем ясно. Нет единого мнения по этому вопросу даже о глинистых толщах. Анализ накопленных данных дает основания полагать, что при гидрогеологическом расчленении разреза для картирования глинистые отложения, имеющие мощность более

Изложенная гидрогеологическая стратификация позволяет расчленять изученный разрез пород с различной дробностью, в соответствии с накопленными практическими материалами и возможностями гидрогеологической съемки и картирования того или иного масштаба.

При крупномасштабной гидрогеологической съемке имеется возможность выделять и картировать не только водоносные горизонты, но и отдельные водоносные пласты и линзы, которые некоторые исследователи предлагают рассматривать в качестве элементарных таксономических подразделений гидрогеологической стратификации (7). При среднемасштабной съемке могут и должны выделяться и картироваться водоносные горизонты и комплексы, при мелкомасштабной — водоносные комплексы и этажи.

Каждое из выделенных стратификационных гидрогеологических подразделений должно быть охарактеризовано в фациально-литологическом отношении по площади и в разрезе, по фильтрационным и водно-физическим свойствам, по водообильности, по условиям залегания и граничным условиям и по другим показателям (4-10).

Изложенные положения по гидрогеологической стратификации геологического разреза являются в определенной мере дискуссионными, однако, в целом отвечающими сложившейся практике съемки и картирования (1, 2, 5). Некоторые исследователи предлагают несколько другую схему таксономических гидрогеологических единиц: водоносный пласт, водоносный горизонт, водоносная свита, водоносная серия, гидрогеологический этаж (7).

Порядок планирования и проведения гидрогеологической съемки. Проведение гидрогеологической съемки включает три периода, а) подготовительный; б) полевой и в) камеральный.

В подготовительный период осуществляется проектирование съемочных работ, а также научно-методическая и организационно-хозяйственная подготовка их проведения (4-7, 10).

Проектирование съемочных работ осуществляется в полной увязке с планами геологоразведочных работ и является одним из важнейших этапов. Современное состояние гидрогеологической изученности территории СССР обусловливает определенные требования к этому этапу работ, на котором должны быть систематизированы, обобщены и проанализированы все накопленные по району работ материалы (аэрофотоснимки, результаты съемок, изысканий, разведочных работ). На основе анализа и обобщения этих материалов еще до подготовки и утверждения проекта должны быть, составлены предварительные («оценочные») гидрогеологические карты (а при необходимости и различные вспомогательные карты) в масштабе планируемой съемки и разрезы к ним.

При составлении предварительных карт должно быть объективно отражено состояние изученности района по основным, связанным со съемкой вопросам (наличие и качество аэрофотоматериалов, полнота результатов и качество завершенных гидрогеологических исследований, полнота и качество геологической основы, достоверность геофизических исследований, наличие топопланшетов и т. д.), а также дана оценка возможности конкретного использования фондовых и других материалов при съемке.

В результате сбора и анализа фактического материала необходимо выделить в разрезе основные водоносные комплексы и горизонты, обводненные зоны открытой трещиноватости скальных пород, водоупорные толщи (с характеристикой их мощностей и глубин залегания), участки гидрогеологических окон, определить минерализацию подземных вод, наметить зоны обводненных тектонических разломов и т. д.

Предварительные карты должны определять тот недостающий материал, который необходимо получить в процессе проведения съемки. Только после детального их анализа можно выбирать места заложения горных выработок и обосновывать в проекте необходимые для проведения виды и объемы работ, отвечающие понятию «рациональный комплекс исследований» (см. гл. I, § 2 и 4).

В соответствии с проектом составляется рабочая программа исследований, устанавливающая время и последовательность проведения, намеченных видов работ, детализирующая методику их проведения, определяющая направление основных маршрутов и мест изучения опорных разрезов, фильтрационных свойств пород и т. д.

В подготовительный период осуществляется комплектация полевой партии инженерно-техническим персоналом, оборудованием, приборами, снаряжением и пр. Существенно подчеркнуть, что нередко подготовительный период требует больше времени, чем период выполнения полевых работ.

В полевой период применяются предусмотренные в составе гидрогеологической съемки виды и методы исследований, осуществляется текущая камеральная обработка материалов полевых исследований, составляются полевые карты и отчет, выполняются необходимые увязки и т. д.

В камеральный период обрабатываются материалы полевых исследований, составляются и оформляются все необходимые основные и вспомогательные карты, разрезы и текст окончательного отчета по выполненной съемке.

§ 3. Характеристика исследований, выполняемых в составе гидрогеологической съемки

Виды, объемы, последовательность и методика проведения входящих в состав гидрогеологической съемки исследований должны обосновываться и выполняться с учетом геолого-гидрогеологических условий изучаемого района и успешного решения основных и, дополнительных поставленных перед съемкой задач. Для правильного и эффективного комплектования различных видов исследований необходимо знать возможности отдельных видов исследований и особенности их применения в различных ландшафтных условиях с учетом экономических показателей.

Детальное описание отдельных видов исследований в процессе проведения гидрогеологической съемки, их особенностей и методики проведения излагается в специальных методических руководствах (3—7, 10). Некоторые из них (бурение, опытно-фильтрационные работы, наблюдения за режимом подземных вод, лабораторные исследования, геофизические, гидрогеохимические и радиогидрогеологические) достаточно детально освещены в последующих главах первой части учебника (гл. III—VIII). Поэтому ниже приводится лишь краткая характеристика отдельных видов исследований, выполняемых в составе гидрогеологической съемки, при этом основное внимание уделяется различным видам исследований и наблюдений, осуществляемых при маршрутном изучении картируемой территории.

Аэрофотосъемка, дешифрирование аэрофотоснимков и аэровизуальные наблюдения.Использование аэрофотоматериалов и аэровизуальные наблюдения при гидрогеологической съемке значительно облегчают выявление картируемых гидрогеологических объектов, их прослеживание и оконтуривание по прямым и косвенным признакам, отраженным на аэрофотоснимках или просматриваемым с воздуха. При этом обеспечиваются возможности уменьшения количества наземных маршрутов, сокращения объемов наземных наблюдений, увеличения производительности съемочных работ и повышения качества гидрогеологических карт. Поэтому дешифрирование аэрофотоснимков и применение аэровизуальных наблюдений целесообразно проводить в первую очередь и во всех районах. Рекомендуются следующие наиболее рациональные соотношения между масштабами аэрофотоснимков и гидрогеологических съемок (5, 7, 10):

| Масштабы гидрогеологических съемок | Масштабы аэрофотоснимков |

| 1:1000000 | 1:50000-1:60000 |

| 1:500000 | 1:40000 |

| 1:200000 | 1:25000-1:30000 |

| 1:100000 | 1:17000-1:25000 |

| 1:50000 | 1:10000-1:17000 |

| 1:25000 | 1:10000 |

| 1:10000 и крупнее | 1:5000 |

Следует учитывать, что при съемке в горно-складчатых областях и в районах со сложными гидрогеологическими условиями целесообразно использовать аэрофотоснимки более крупного масштаба, чем в районах с пологим залеганием пород и с простыми гидрогеологическими условиями.

Для правильной интерпретации данных аэрофотосъемки необходимы наземные исследования для расшифровки различных контуров на фотоснимках, установления связи грунтовых вод с рельефом, растительностью, почвами, выявления индикаторов грунтовых вод и их фотографических эталонов. Основными видами наземных исследований являются маршрутные наблюдения, бурение и гидрогеологическое опробование скважин и источников.

Гидрогеологическое дешифрирование представляет собой сложную задачу, так как оно охватывает комплекс признаков: топографических, гидрологических, геологических, геоботанических, геокриологических и собственно гидрогеологических. Области разгрузки подземных вод фиксируются по источникам, травертинам, наледям значительного размера, оплывинам, оползням и другим признакам. Участки развития грунтовых вод (особенно участки их относительно неглубокого залегания) устанавливаются по распространению определенных сообществ растительности (гидроиндикаторов), определенных типов почв (солончаков, болотных и др.), выходам на поверхность водопроницаемых пород, по выделению характерных типов ландшафта (ледникового, карстового, термокарстового, конусов выноса и др.), по некоторым гидрогеологическим признакам и т. п.

Дешифрирование аэрофотоснимков выполняется на всех стадиях гидрогеологосъемочных работ.

В подготовительный период проводится предварительное дешифрирование в целях общего ознакомления с особенностями района и составления предварительной гидрогеологической карты и схемы маршрутов, с выявлением участков, представляющих по совокупности дешифрирующих признаков наибольший интерес.

Дешифрирующие признаки, намеченные при предварительном дешифрировании, в процессе полевых работ проверяются сопоставлением фотоматериалов с натурой.

Отдешифрированные геологические, геоморфологические и гидрогеологические границы и другие объекты гидрогеологического картирования отмечаются на контактных, отпечатках, которые используются при составлении полевых гидрогеологических карт. Дешифрированием охватывается непременно вся площадь исследований. Особое внимание обращается на межмаршрутные пространства, не обеспеченные непосредственными полевыми наблюдениями.

Наиболее тщательное дешифрирование аэрофотоматериалов осуществляется в камеральный период.

Геологические контуры, границы водоносных или водоупорных горизонтов, нанесенные в полевых условиях, получают после камерального изучения снимков под стереоскопом более тщательное и законченное оформление, при этом нередко выявляются детали, ранее не отмеченные на карте.

Аэровизуальные наблюдения применяются либо при рекогносцировочных исследованиях, либо при съемках различного масштаба (особенно среднего и мелкого) для корректировки наземных наблюдений, выявления особенностей рельефа и растительности отдельных участков, характера эрозионной сети, развития тех или иных физико-геологических явлений (обвалы, оползни, карст, болота и др.), хорошо и слабо обнаженных участков местности, простирания выраженных в рельефе толщ горных пород и тектонических структур, выходов подземных вод и др.

Результаты аэровизуальных наблюдений оформляются в виде записей в дневнике, карт-эскизов, рисунков, схем, перспективных снимков и зарисовок.

Наземные визуальные наблюдения. Различного рода наземные визуальные наблюдения проводятся в процессе маршрутных исследований картируемой территории, являющихся одним из основных и неотъемлемых видов работ при гидрогеологической съемке. В процессе маршрутных исследований представляется возможность непосредственно выявить и изучить гидрогеологические объекты и их возможные проявления. На основе геологических, геоморфологических, гидрологических, геоботанических, гидрогеологических, инженерно-геологических и других видов наблюдений обеспечивается наиболее полное, комплексное и надежное их изучение и оценка. Получаемый в результате маршрутных исследований материал является наиболее важным для изучения и оценки верхних водоносных горизонтов (вскрываемых эрозионной сетью, шахтными колодцами и неглубокими скважинами) и составления соответствующей гидрогеологической карты.

Система и частота маршрутов зависят от масштаба и целей съемки, сложности геолого-гидрогеологических условий, характера рельефа местности, доступности и возможности передвижения в районе съемки. Маршруты должны достаточно равномерно охватывать всю площадь съемки (примерно один-два маршрута на каждый квадратный сантиметр карты в масштабе съемки) и обеспечить наиболее высокие результативные темпы съемочных работ при минимальных затратах труда, времени и средств. Наибольшее внимание уделяется изучению глубоко врезанных долин рек, где в уступах террас наблюдаются многочисленные источники, иногда расположенные в несколько ярусов, а также участкам гидрогеологических, гидрохимических и других аномалий.

При мелкомасштабной съемке (1:1000000-1:500000) применяются маршрутные пересечения вкрест простирания геологических структур и форм рельефа или в близком к этому направлении. При среднемасштабной съемке (1:200000-1:100000) наряду с маршрутными пересечениями вкрест простирания структур наблюдения проводятся и по простиранию наиболее интересных водоносных толщ и горизонтов в целях прослеживания их распространения, изменения условий залегания, литологических особенностей пород, водопроницаемости, водообильности и качества подземных вод. При крупномасштабной съемке (1:50000-1:25000) прослеживание сочетается с оконтуриванием важнейших водоносных горизонтов и пластов.

Наиболее эффективной считается система перекрещивающихся маршрутов, проходящих по наиболее глубоким, хорошо обнаженным эрозионным врезам, секущим геологические напластования, тектонические структуры и формы рельефа вкрест и по их простиранию.

Маршруты вкрест простирания геологических напластований, тектонических структур и форм рельефа позволяют проследить последовательность напластований, их взаимоотношения, фациально-литологические особенности, мощность, условия залегания, водоносность и качество вод отдельных толщ. Эти маршруты осуществляются наиболее квалифицированными гидрогеологами-съемщиками. Маршруты по простиранию являются связующими между основными маршрутами и проводятся с целью прослеживания границ распространения водоносных и безводных толщ, выявления типов подземных вод и т. д.

Количество точек наблюдения зависит от сложности геологических и гидрогеологических условий, выдержанности водоносных горизонтов и постоянства их гидрогеологических характеристик (степени обводненности пород, глубины залегания вод, химического состава вод и др.).

Гидрогеологическая съемка начинается с изучения сводного опорного разреза района и разработки геологической и гидрогеологической стратификационной рабочей схемы. С этой целью весь инженерно-технический состав партии (экспедиции) совершает рекогносцировочный маршрут по наиболее обнаженным и глубоким долинам, пересекающим геологические образования, структуры и основные формы рельефа вкрест их простирания или в близком к этому направлении.

После рекогносцировочного обследования района и составления предварительной схемы гидрогеологических условий, которая подвергается уточнению в процессе последующих работ, приступают к площадной съемке, выполняемой в основном методом маршрутных исследований и визуальных наблюдений с применением простейших вскрышных работ (расчистки, шурфы и т. п.), картировочного бурения и опробования водоносных горизонтов и водопунктов.

Выделяются следующие основные виды маршрутных наблюдений: геоморфологические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, геоботанические, геокриологические и инженерно-геологические. Маршрутные наблюдения сопровождаются качественным и количественным опробованием подземных вод, которыми необходимо охарактеризовать все участки, различающиеся по гидрогеологическим и структурно-геологическим условиям. К маршрутным наблюдениям предъявляются определенные требования, кратко охарактеризованные ниже и детально изложенные в методической литературе (4-7, 10).

Геоморфологические наблюдения. Задачами геоморфологических наблюдений при гидрогеологической съемке являются: 1) изучение- распространения и особенностей различных форм рельефа и их связей с подземными водами; 2) получение дополнительного материала для картирования геологических структур, толщ пород различного состава и особенно четвертичных отложений; 3) выявление характера, направленности и интенсивности физико-геологических явлений, связанных с формированием рельефа; 4) освещение геоморфологических условий для практических целей (строительства промышленных и горных предприятий, дорог и др.).

Основным методом геоморфологических исследований служит непосредственное наблюдение и описание форм рельефа. Главные геоморфологические маршруты располагаются вкрест простирания пластов пород и по простиранию основных типов рельефа. Причем особенности рельефа описываются не только на специальных геоморфологических точках, но и на обнажениях, водопунктах и т. д.

При описании рельефа необходимо выяснить: 1) морфографию — внешний вид рельефа; выделяются и описываются крупные элементы рельефа (водоразделы, речные долины, вершины и др.), отдельные формы (холмы, гряды, увалы, овраги, террасы, уступы и др.), элементы форм (склоны террас, характер бровки и т. д.); 2) морфометрию — длину, ширину, высоту или глубину каждой формы рельефа, уклон ее поверхности, абсолютные отметки описываемых точек; 3) происхождение элементов рельефа и степень участия их в образовании подземных вод.

Особое внимание при гидрогеологической съемке уделяется изучению речных долин, их террас и форм рельефа, связанных с деятельностью подземных вод (оползневые, карстовые, просадочные, суффозионные, болотные) или мерзлоты (термокарстовые, солифлюкционные, пучинные и др.).

По результатам геоморфологических наблюдений выделяются основные типы рельефа территории: горно-тектонический, вулканический, структурно-пластовый, скульптурный, или эрозионный, аккумулятивный, а также (при необходимости) составляется геоморфологическая карта.

Геологические наблюдения. Задачами геологических наблюдений при гидрогеологической съемке являются: 1) изучение литологических особенностей, физических свойств и залегания пород с целью установления условий их обводненности; 2) сопоставление ранее составленной геологической основы с наблюдаемым стратиграфическим разрезом изучаемого района; ознакомление с характером стратиграфических и структурных границ и контактов; 3) привязка выделяемых водоносных горизонтов и комплексов к определенным литолого-стратиграфическим толщам; 4) изучение физико-геологических явлений.

Объектами геологических наблюдений являются выходы пород на поверхность, естественные и искусственные обнажения, а также разрезы пород, вскрываемые горными выработками, расчистками и т. д. Точки геологических наблюдений обычно совпадают с гидрогеологическими и геоморфологическими.

Густота и расположение маршрутов и точек геологических наблюдений конкретно определяются в зависимости от сложности геологического строения, масштаба и назначения гидрогеологической съемки. С помощью геологических наблюдений необходимо, прежде всего, выявить такие особенности различных литолого-стратиграфических толщ, которые определяют их обводненность и фильтрационные свойства (трещиноватость, закарстованность, эффективную пористость, выветрелость, раздробленность, плотность, гранулометрический состав и др.). В процессе гидрогеологической съемки следует также закартировать, и описать наблюдающиеся в районе физико-геологические явления, выяснить их происхождение, возраст и причины образования.

Гидрогеологические наблюдения. Задачами гидрогеологических наблюдений при маршрутных исследованиях являются: непосредственное выявление гидрогеологических объектов и их проявлений; изучение степени и характера водоносности горных пород, условий залегания, распространения, питания и разгрузки подземных вод, их режима и взаимосвязи с поверхностными водами; оценка физических свойств, химического состава и качества подземных вод, их влияния на развитие физико-геологических процессов, на горные породы, на условия эксплуатации водозаборов, выработок рудников и т. д.

Объектами визуальных гидрогеологических наблюдений являются: естественные водопроявления (источники, мочажины, участки высачивания, ручьи, поверхностные водотоки и водоемы); каптажи подземных вод (скважины, колодцы, копани, галереи и другие, действующие и недействующие горные выработки и сооружения); водовмещающие, безводные и водоупорные породы, их водно-физические и фильтрационные свойства, а также косвенные показатели гидрогеологических условий (рельеф, почвенно-растительный покров, поверхностные водоемы, и др.). Для всех объектов наблюдений устанавливается единая или раздельная нумерация. Перед номером каждого объекта в полевой книжке ставится особый значок, принятый в легенде для обозначения того или иного объекта. Это облегчает последующую выборку фактического материала для соответствующих карт, таблиц и текста отчета. Если в какой-нибудь точке проводятся наблюдения над несколькими объектами, то она (точка) отмечается несколькими условными значками.

Наблюдения по маршрутам должны проводиться непрерывно и повсеместно, с особой тщательностью в местах обнажения наиболее полного геолого-гидрогеологического разреза и его существенного изменения, а также на участках выхода подземных вод и изменения характера рельефа.

Для обеспечения полноты наблюдений и во избежание пропуска каких-либо водоносных или водоупорных пластов и горизонтов, встречающихся по маршруту, и тем более обследуемых обнажений, колодцев и выходов подземных вод, разрезы должны иметь определенную стратиграфическую преемственность, частично перекрываться и смыкаться между собой по какому-либо пласту или характерному контакту.

Распределение и количество естественных и искусственных точек наблюдений должны в совокупности обеспечить преемственность и сплошность прослеживаемого по маршруту геолого-гидрогеологического разреза.

Каждый объект наблюдений, прежде всего, наносится на полевую карту фактического материала под соответствующим порядковым номером. Его местоположение определяется по четко обозначенным на местности и на топографической карте или фотопланах ориентирам глазомерно или методом визирования и засечек с помощью буссоли или горного компаса.

Наблюдения носят комплексный характер и ведутся в пределах видимости невооруженным глазом, с применением бинокля для обозрения недоступных объектов и разделяющего маршруты пространства. При этом обращается внимание на рельеф и микрорельеф, растительность и почвенный покров, глубину вреза и густоту эрозионной сети, строение гидрогеологического разреза, условия залегания, вещественный состав, структуру и текстуру слагающих его пород; характер и распределение скважности, водно-физические и фильтрационные особенности отдельных пластов; выходы и способы вскрытия подземных вод, температуру и физические свойства последних; глубину их залегания от поверхности земли и связь с поверхностными водами. Попутно проводится качественное и количественное опробование водопроявлений и водопунктов полевыми методами и отбор проб воды для лабораторных исследований, описываются физико-геологические явления и применяемые для борьбы с ними мероприятия.

Результаты наблюдений записываются в полевой книжке под соответствующим номером, а важнейшие из них сопровождаются зарисовками и фотографированием объектов съемки.

Гидрогеологическое значение зоны аэрации определяется ее геологическим строением и мощностью, составом пород и гидрогеологическими свойствами слагающих ее отложений, а также содержанием и распространением в ней воднорастворимых минералов. Поэтому перечисленные характеристики являются важнейшими объектами изучения в зоне аэрации при гидрогеологической съемке.

В результате изучения зоны аэрации должны быть установлены ее геолого-литологический разрез и мощность, характер и распределение скважности (включая норы землероев) и водопроницаемость слагающих ее пород, распределение воднорастворимых солей в вертикальном разрезе и в плане, а также наличие и распределение верховодки (глубина ее залегания, качество) и условия формирования.

Несмотря на важное гидрогеологическое значение зоны аэрации, главным предметом изучения и картирования при гидрогеологической съемке служит нижележащая водонасыщенная зона, в толще пород которой с соответствующей масштабу съемки детальностью изучаются подземные воды (естественные проявления и каптажи их), водоносные и водоупорные геологические образования. При этом подземные воды подвергаются всестороннему изучению, а геологические образования, тектоника и неотектоника — только с гидрогеологической точки зрения. Геологические образования изучаются в части фациальных литологических особенностей, растворимости в воде, скважности и водопроницаемости, обусловливающих их коллекторские свойства. Тектоника и неотектоника рассматриваются в отношении их влияния на трещиноватость пород, на условия залегания водоносных и водоупорных толщ, на форму и размеры бассейнов подземных вод, на режим их питания и разгрузки.

Обследование и опробование водопунктов — важнейшие этапы гидрогеологического их изучения в процессе съемки. При этом тщательному обследованию подлежат как естественные водопроявления, дающие представление о подземных водах зоны дренирования, так и различного рода каптажные сооружения (колодцы, шурфы, скважины и др.) и горные выработки, которые могут характеризовать и более глубоко залегающие подземные воды.

Естественные водопроявления дают наиболее правильное представление о подземных водах зоны дренирования, поэтому они должны тщательно изучаться при съемке. При обследовании, естественных водопроявлений указывают их тип, формы и размеры выхода подземных вод, а также прозрачность, цвет, запах, вкус, температуру, величину минерализации, выделение тех или иных газов и минеральных образований. Выделяют водопроявления с пресной, солоноватой и соленой водой, холодные и термальные, газирующие и негазирующие, круглогодичные, сезонные и периодически действующие, нисходящие и восходящие. Основные сведения заносят в учетную карточку родника по установленной форме (4, 5). Подробно описывают условия водопроявлений и связь их с поверхностными водоемами, дренирующими понижениями, трещинами, тектоническими нарушениями, стратиграфическими контактами и гидрометеорологическими факторами.

Для каждого естественного проявления подземных вод дается детальная характеристика литологических особенностей и петрографического состава водоносных, а также выше- и нижележащих пород, вскрытых в разрезе. Приводится описание цвета, мощности, взаимоотношений и переходов, характера контактов и условий залегания, а также характера, размеров и генезиса эффективной скважности, ее распределения и выдержанности в различных частях изучаемого разреза.

Если в разрезе наблюдается несколько водопроявлений на различных его участках или уровнях, то необходимо установить причины этого обстоятельства, а также выяснить наличие между ними гидравлической связи.

Описание водопроявлений (источников) в полевом дневнике ведется по единой схеме примерно в следующей последовательности: номер источника, его местоположение и высота участка выхода по отношению к дренам, водотокам и геоморфологическим элементам местности и рельефу; характер и тип источника, его приуроченность к тому или иному водоносному горизонту; геолого-литологическая характеристика горизонта; характер выхода воды; дебит водопроявления, физические свойства и химический состав воды (если химический анализ осуществляется на месте); газопроявления радиоактивность и наличие химических отложений; характер каптажа; режим и использование вод источника.

Примерно по такой же схеме ведется обследование и описание и других типов водопунктов (колодцев, скважин, шурфов и т. п.).

При обследовании действующих водозаборов необходимо дополнительно выяснить источники водоснабжения, характер водозаборных сооружений, их расположение, режим работы, количество воды, данные об изменении уровней и дебита во времени и другие сведения.

Для количественной оценки изучаемых водопроявлений определяется их расход. Простейший способ определения расхода естественных водопроявлений — установка водосливных лотков (треугольной, трапецеидальной или прямоугольной формы) и водоотлив ручным или механизированным способом из искусственно устраиваемых водосборников. Опробование колодцев и скважин проводится с помощью откачек ручным или механизированным способом. Результаты обследования и опробования водопунктов отражаются в специальных учетных карточках источников, колодцев, шурфов и скважин, формы которых приведены в руководствах (4, 5).

Гидрологические наблюдения. Задачами гидрологических исследований, проводимых при гидрогеологической съемке, являются: изучение взаимосвязи подземных и поверхностных вод, измерение расходов и выяснение физических свойств и химического состава поверхностных вод.

Данные гидрологических наблюдений используются для ориентировочной оценки естественных ресурсов подземных вод, для характеристики условий их питания и разгрузки. Гидрологические наблюдения проводятся на реках, ручьях, озерах, водоемах, болотах, заболоченных массивах, оросительных и осушительных каналах. При их изучении устанавливают следующие данные: размеры и глубину водотока и водоёма; литологические особенности и водоносность пород, слагающих дно и берега водотока и водоема; режим поверхностных вод; расход поверхностных вод на различных участках водотока, физические свойства и химический состав вод; определение мест подтока подземных вод (субаквальные источники и др.) по изменению температуры, минерализации поверхностных вод и по увеличению расхода водотока.

Гидрологические наблюдения следует выполнять в меженные периоды, когда питание рек осуществляется главным образом за счет подземных вод.

Геоботанические наблюдения. Они служат одним из вспомогательных методов гидрогеологического картирования. Материалы таких наблюдений позволяют выявлять участки с наиболее близким залеганием уровня грунтовых вод от поверхности и границы между поверхностными образованиями различного состава. Кроме того, они облегчают дешифрирование аэрофотоматериалов. Наибольший эффект эти наблюдения дают в засушливых и заболоченных районах, а также в районах развития многолетней мерзлоты (3, 5, 7).

В качестве геоботанических критериев гидрогеологических условий, используются как отдельные виды растений, так и закономерные сочетания растений — растительные сообщества, которые получили название гидроиндикаторов. Наиболее надежными гидроиндикаторами являются растительные сообщества. Гидроиндикаторы подразделяются на прямые и косвенные.

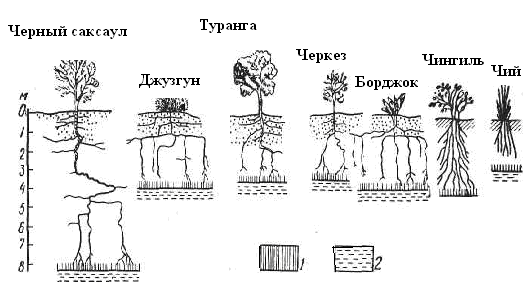

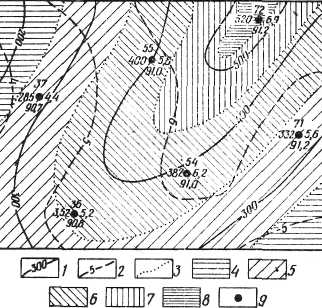

К прямым гидроиндикаторам относятся растительные сообщества, образованные растениями, корневая система которых достигает грунтовых вод или вод капиллярной каймы, залегающих над водоносным горизонтом (рис. 2).

Косвенными гидроиндикаторами являются сообщества, образованные растениями, существующими за счет использования влаги атмосферных осадков. Эти растения указывают на определенную геоморфологическую обстановку и соответствующий состав пород и позволяют косвенно судить о гидрогеологических условиях.

Геоботанические наблюдения в засушливых областях позволяют выявить участки с различными глубинами залегания подземных вод, дать прогноз о качестве вод на этих участках, показать границы между некоторыми литологическими разностями пород, определить площади питания линз пресных вод.

Геоботанические наблюдения дают значительный эффект для расшифровки гидрогеологических особенностей и в других ландшафтно-климатических обстановках. Так, например, в районах развития болот и заболоченных массивов по характеру растительности можно установить тип водного питания болот (сфагновые мхи — атмосферное питание; осока, ольха — грунтовое), выходы родников (по наличию рощ) и другие гидрогеологические показатели.

Современный этап применения геоботанических методов характеризуется все более широким использованием растительных индикаторов при гидрогеологическом картировании, а также для

Рис. 2. Прямые гидроиндикаторы (фреатофиты) засушливых областей

(по У. М. Ахмедсафину):

1 — капиллярная кайма; 2 —грунтовые воды

выявления зон развития процессов засоления и рассоления, оползневых и селевых явлений, количественной оценки изменения влажности, учета расходования воды на транспирацию и решения других задач, в которых растительность рассматривается как активный и важный компонент водонасыщенных пород (3, 7).

Геокриологические (мерзлотные) наблюдения. Они проводятся с целью изучения закономерностей распространения и особенностей мерзлых пород, влияния мерзлоты на гидрогеологические условия картируемой территории, физико-геологических явлений, связанных с промерзанием и оттаиванием пород (5, 10). При этом фиксируются состояние и свойства мерзлых пород, криогенные и посткриогенные явления (наледи, бугры пучения, талики, термоабразия, солифлюкция и др.).

Описание разреза многолетнемерзлых пород в обнажениях, выработках и т. п. проводится, как обычно, послойно сверху вниз. Наиболее тщательно изучают льдистость и особенности строения мерзлой породы, обусловленные формой, размером и залеганием линз, прослоек, прожилок, корок и гнезд льда. Устанавливается мощность сезоннопромерзающего и сезоннооттаивающего слоя. Кроме того, в горных выработках осматриваются ледяные натеки, образующиеся на стенках в результате замерзания подземных вод. Проводятся замеры температур воды, льда и пород. Отбираются пробы воды и льда на химические анализы, чтобы выяснить, за счет каких вод образовался лед (подмерзлотных, межмерзлотных, надмерзлотных, конденсационных вод или атмосферных). Изучение мерзлых пород сопровождается также отбором образцов пород, которые необходимо сохранять в мерзлом состоянии до момента их исследования.

Физико-геологические явления, связанные с промерзанием и оттаиванием пород, служат поисковыми показателями на подземные воды. Наиболее важными из них являются наледи подземных вод. Маршрутные наблюдения с целью их изучения проводят не менее двух раз (до начала весеннего снеготаяния и в середине — конце лета). При описании наледи указывают экспозицию участка, форму рельефа, к которой она приурочена. Кроме того, отмечают размеры и объем наледи, ее форму, стадию развития, состояние, геологические и гидрогеологические условия образования. Из наледи отбирается проба льда (после оттаивания — воды) на химический анализ. Наледи, обнаруженные в конце лета, так же как и не замерзающие зимой источники, являются поисковым признаком на тектонические нарушения или контакты толщ пород различного состава.

Весьма важную задачу гидрогеологической съемки представляет выявление таликов, которые обычно устанавливаются по крупным непромерзающим водотокам и водоемам, мощным постоянно действующим источникам, локальным участкам теплолюбивой растительности и др.

При описании бугров пучения, образование которых обычно связано с промерзанием надмерзлотных, реже подмерзлотных вод, следует указывать их тип и вид, форму образования и размеры, ориентировку бугров пучения (их расположение помогает установлению направления движения грунтового потока), степень отсортированности материала на поверхности бугра, наличие трещин, их ориентировку и размер, характер растительности и ее распределение, глубину сезонного промерзания или оттаивания в разных частях бугра (при помощи шурфования), взаимосвязь деятельного слоя и толщи многолетнемерзлых пород, наличие в бугре напорных вод, условия их питания и т. д. (см. гл. XVI).

Инженерно-геологические наблюдения. При гидрогеологической съемке они осуществляются попутно, начиная с этапа изучения материалов прежних исследований. Задачами инженерно-геологических наблюдений являются сравнительное изучение прочностных, водно-физических и фильтрационных особенностей горных пород, протекающих в них инженерно-геологических процессов и физико-геологических явлений, предварительная оценка общих инженерно-геологических условий изучаемой территории. Объектами наблюдений служат горные породы, физико-геологические процессы, инженерно-геологические явления, геоструктурные, геоморфологические, гидрогеологические, климатические и другие условия и факторы, которые рассматриваются в инженерно-геологическом аспекте (4-7, 10).

Следует, отметить, что к государственным гидрогеологическим съемкам, осуществляемым в районах, перспективных для мелиоративного их освоения, и в густонаселенных районах с интенсивным развитием различных видов строительства, предъявляются повышенные требования в отношении инженерно-геологического изучения и оценки картируемых территорий. В таких условиях должна проводиться комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка, выполняющая вместе с тем все задачи общей гидрогеологической съемки.

Бурение и шурфование. При гидрогеологической съемке закрытых территорий одним из основных способов изучения и картирования гидрогеологических условий служит бурение. В зависимости от задач, решаемых при помощи бурения, оно подразделяется на поисковое и картированное.

В задачу поискового бурения входит выяснение водоносности всех геологических образований и структур, развитых на картируемой территории в пределах изучаемой глубины, а также качества находящихся в них подземных вод и их гидрохимической зональности. Поэтому глубина поискового бурения определяется положением в разрезе границ тех гидрохимических зон, которые изучаются при гидрогеологической съемке рассматриваемых масштабов.

Поскольку химический состав и зональность подземных вод могут зависеть от физико-географических и фациально-литологических условий, а последние в свою очередь от палеогеографической и тектонической обстановок, то поисковое бурение должно осуществляться в средних и периферических частях различных ландшафтов и структур, по линиям поперечников, пересекающих их вкрест простирания. Количество таких поперечников, по которым строятся региональные гидрогеологические разрезы, и количество скважин в каждом поперечнике обусловливаются количеством и сложностью строения региональных геологических структур и ландшафтов. Каждая такая структура должна быть пересечена как минимум одним поперечником, по линии которого задается не менее трех скважин — одна в осевой и две в периферических частях структуры.

В задачу картировочного бурения входит изучение гидрогеологического разреза всех встречающихся в районе тектонических структур и типов рельефа до картируемой при данном масштабе глубины с разработкой гидрогеологической стратификации, соответствующей масштабу съемки, а также прослеживание выделенных водоносных толщ с выяснением их водообильности и взаимосвязи, глубин залегания, напоров и качества движущихся в них подземных вод.

Картировочные скважины, как и поисковые, располагают по поперечникам вкрест простирания тектонических структур, а также современного и погребенного рельефа, на различных их элементах и в местах сопряжения последних. Местоположение и количество таких поперечников и картировочных скважин на каждом из них намечаются в зависимости от сложности геологического строения, количества пройденных ранее скважин, тектоники и рельефа, выдержанности фациально-литологических особенностей и других картируемых характеристик водоносных толщ и подземных вод.

Картировочное бурение рекомендуется начинать на ключевых участках, с наиболее полным и четким (опорным) гидрогеологическим разрезом, который является опорным при картировании.

Отдельными картировочными скважинами может быть пройден или весь гидрогеологический разрез картируемой зоны, или какой-то его интервал, а другими скважинами — выше- и нижележащие интервалы с таким расчетом, чтобы проходимые отдельными скважинами интервалы частично заходили бы один за другой и в совокупности освещали весь картируемый гидрогеологический разрез.

Эффективность поискового и картировочного бурения зависит не только от глубины скважин, но и от способа их проходки и конструкции, а также от качества документации и опробования. В каждой поисковой и картировочной скважине должны быть установлены: 1) последовательность и глубина залегания пройденных пластов горных пород (без пропусков), их литологические особенности, мощность и водоносность; 2) характер и степень скважности (пористость, кавернозность, трещиноватость, закарстованность) пройденных пород и ее распределение в вертикальном направлении; 3) фациально-литологические особенности вскрытых водоносных горизонтов, их мощность и глубина залегания, появление и установившиеся уровни воды; 4) дебиты скважин для различных водоносных горизонтов при наибольшем возможном понижении уровня, коэффициент фильтрации водовмещающих пород, плотность и качество находящихся в них подземных вод.

К картировочному относится также мелкое зондировочное бурение, которое применяется главным образом для изучения и картирования зоны аэрации и грунтовых вод. Зондировочное бурение используется для обнаружения и прослеживания некоторых неглубоко залегающих горизонтов пород ниже уровня грунтовых вод. Оно широко применяется для выяснения и прослеживания глубины залегания уровня грунтовых вод на различных формах и элементах рельефа, сложенных рыхлыми или пластичными породами. Скважины располагают по линиям поперечников, задаваемых вкрест простирания пород на различных формах рельефа. Глубина зондировочных скважин обусловливается и контролируется положением уровня грунтовых вод или прослеживаемых горизонтов водоносных и водоупорных пород.

В процессе бурения картировочных и зондировочных скважин описывается гидрогеологический разрез, ведутся наблюдения за появлением воды, ее уровнем, температурой, фиксируются провалы бурового инструмента, выход газа из скважин, а также отбираются образцы пород и воды для анализов.

Для проведения фильтрационных и других опытно-полевых исследований и отбора монолитов горных пород для дальнейшего их лабораторного изучения применяется шурфование (4, 5, 10).

После соответствующего оборудования скважин для изучения подземных вод проводится качественное и количественное опробование вскрытых водосносных горизонтов.

Опытно-фильтрационные работы. Для оценки водообильности и фильтрационных свойств водоносных горизонтов в процессе гидрогеологической съемки выполняются различные полевые и лабораторные опытно-фильтрационные работы: откачки из колодцев, шурфов и скважин, наливы и нагнетания в скважины, экспресс-методы, опережающее опробование водоносных горизонтов. Для определения коэффициента фильтрации безводных пород зоны аэрации применяются опытные наливы в шурфы, скважины и лабораторные определения с помощью фильтрационных трубок (КФ-00, К.ФЗ и др.). Эффективным методом послойного определения фильтрационных свойств, пород, вскрываемых в процессе бурения поисковых и картировочных скважин водоносных горизонтов, является разработанный институтом ВСЕГИНГЕО метод опережающего опробования водоносных толщ с помощью специального фильтра-опробователя. Этот метод обеспечивает получение сравнительной характеристики фильтрационных свойств всех вскрываемых и обнаруживаемых при бурении скважин песчаных водоносных горизонтов без обсадки их трубами и удаления глинистого раствора. Так, в Краснодарской комплексной геологической экспедиции в отдельных скважинах этим методом опробовалось по 10-15 водоносных пластов и горизонтов без обсадки скважин трубами, без удаления из них глинистого раствора и при сохранении диаметра бурения до проектной глубины (7).

В результате выполнения опытно-фильтрационных работ в процессе съемки должны быть получены сравнительные фильтрационные характеристики всех картируемых водоносных толщ и фациально-литологических разновидностей их в различных условиях залегания и рельефа (от областей питания и зоны аэрации до областей максимального их погружения в пределах картируемой территории).

Методика проведения различных видов опытно-фильтрационных работ описана в гл. IVучебника и детально изложена в специальных методических руководствах.

Наблюдения за режимом подземных вод. Цель этих наблюдений при съемке — установить общие закономерности изменения режима подземных вод (уровня, температуры, дебита, химического состава и др.) во времени в зависимости от воздействия различных природных факторов (климатических, гидрогеологических, гидрологических, геоморфологических, геологических и др.) и в результате хозяйственной деятельности человека. Продолжительность наблюдений определяется длительностью проведения съемочных работ и обычно ограничивается одним-двумя годами, поэтому по таким результатам можно получить лишь предварительные представления о режиме, балансе и условиях формирования подземных вод и наметить режимную сеть для стационарных наблюдений.

Содержание наблюдений за режимом подземных вод определяется их целевой направленностью и видом гидрогеологической съемки. При проведении общей гидрогеологической съемки изучается преимущественно режим первого от поверхности водоносного горизонта. Более сложные задачи ставятся перед такими наблюдениями при проведении специальной гидрогеологической съемки (изучение режима нескольких водоносных горизонтов, в том числе и глубокозалегающих, их взаимосвязи, как между собой, так и со смежными водоносными горизонтами и с поверхностными водами, оценка возможности загрязнения подземных вод и др.).

Результаты выполняемых наблюдений оформляют в виде таблиц, различных хронологических графиков, карт в изолиниях и т. д. Более детальные сведения о стационарных гидрогеологических наблюдениях приведены в гл. V.