Глава XV. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В нашей стране намечены и осуществляются грандиозные планы гидротехнического, промышленного, гражданского и других видов строительства, темпы, развития которых возрастают от года к году. Вместе с ними постоянно растут и требования к выполнению в соответствующих объемах гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий, обосновывающих проекты строительства гидротехнических, промышленных, гражданских и других инженерных сооружений.

Представление о масштабах и значении указанных видов строительства дают, например, следующие сведения. Гидротехническое строительство, являющееся основой энергетики, осуществляется в нашей стране комплексно с учетом интересов развития судоходства, водоснабжения, орошаемого земледелия, перераспределения и регулирования водных ресурсов, рыбного хозяйства, осушения болот и заболоченных земель и т. д. Полезный объем созданных и создаваемых в настоящее время водохранилищ превышает 10% годового стока всех рек СССР. Исследованиями выявлена возможность создания в нашей стране водохранилищ, вмещающих 40% годового стока. В перспективе на

Поистине грандиозны масштабы промышленного, гражданского и других видов строительства. Только за истекшее пятилетие (1971—1975 гг.) общие капиталовложения в строительство превысили 500 млрд., руб. В текущем пятилетии намечено увеличить капиталовложения в строительство на 24—26%. Важнейшей задачей народного хозяйства является, всемерное повышение эффективности капиталовложений в строительство. В этом отношении большие требования предъявляются и к выполняемым для обоснования проектов строительства изысканиям, которые должны дать достоверную и качественную информацию о гидрогеологических и инженерно-геологических условиях строительства проектируемых сооружений, помочь сделать правильный и всесторонне научно обоснованный выбор наиболее рациональных проектных решений, их эффективное осуществление и оптимальные условия последующей эксплуатации инженерных сооружений. В то же время сами изыскания должны проводиться в минимально короткие сроки наиболее рациональными и эффективными методами при минимальных затратах труда и материальных средств. В частности, за счет этих мероприятий и главным образом за счет выбора наиболее рациональных проектных решений (чему в немалой степени способствуют своевременно и качественно выполненные изыскания) намечается обеспечить снижение сметной стоимости строительства не менее чем на 3—5%.

Следовательно, целенаправленное, эффективное и качественное проведение гидрогеологических, инженерно-геологических и других видов изысканий — залог правильного и всесторонне обоснованного осуществления проектирования, строительства и эксплуатации различных инженерных сооружений.

§ 1. Общие положения проведения изысканий для различных видов строительства

Для обоснования проектов строительства гидротехнических, промышленных, гражданских и других инженерных сооружений проводится сложный комплекс инженерных, изысканий, основными задачами которых являются: 1) изучение геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий района строительства; 2) специальная оценка условий намеченного строительства по всем возможным вариантам его осуществления и выбор на этой основе наиболее благоприятного по сумме всех показателей варианта; 3) получение, необходимой для оптимального проектирования объекта исходной гидрогеологической и инженерно-геологической информации; 4) инженерный прогноз и оценка возможного влияния проектируемых инженерных сооружений и мероприятий на различные элементы природных условий и другие инженерные сооружения; 5) получение всей необходимой информации для разработки системы мероприятий, обеспечивающих наиболее рациональные условия строительства я эксплуатации проектируемых объектов и предотвращение (или уменьшение) их неблагоприятного воздействия на природные условия и другие виды строительства.

Успешное решение перечисленных и других задач проектирования и строительства инженерных сооружений возможно лишь при постоянной и тесной увязке изысканий и проектирования, которые должны планироваться и осуществляться как единый технологический процесс, в ходе которого изыскатели, обеспечивая эффективное (выполнение задач проектирования, своими рекомендациями активно влияют и способствуют выбору и обоснованию наиболее рациональных проектных решений.

Инженерные изыскания неразрывно связаны с проектированием строительства, предшествуют ему и осуществляются в зависимости от стадии проектирования, состава намеченных для решения задач, степени изученности природных условий, масштабов и специфики проектируемых сооружений.

В соответствии с существующими положениями решения о проектировании любых объектов должны приниматься исходя из схем развития народного хозяйства, схем размещения производительных сил по экономическим районам, а для крупных объектов — на основе технико-экономических обоснований, подтверждающих экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость проектирования и строительства намечаемых объектов. Для составления схем и технико-экономических обоснований, особенно в сложных природных условиях и при проектировании крупных объектов, может потребоваться определенный комплекс изысканий, нередко регионального плана. При достаточной изученности районов намечаемого строительства исследования в предпроектный период ограничиваются рекогносцировочным обследованием и камеральной обработкой накопленных материалов по гидрогеологическим и инженерно-геологическим условиям.

Проектирование объектов гидротехнического, промышленного или гражданского строительства осуществляется в две (технический проект и рабочие чертежи) или одну (технорабочий проект) стадии. Одностадийное проектирование целесообразно в простых природных условиях, для некрупных объектов, а также при использовании типовых проектов.

Для обоснования проектирования на каждой из его стадий проводятся инженерные изыскания — комплексное изучение природных условий района (участка) строительства для получения необходимых исходных данных, обеспечивающих разработку технически правильных и экономически наиболее целесообразных решений при проектировании и строительстве.

Инженерные изыскания включают гидрогеологические, инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические и другие виды исследований и осуществляются в основном специализированными проектно-изыскательскими организациями системы Госстроя СССР (промышленное и гражданское строительство), министерств энергетики, и электрификации, геологии, специальных строительных работ и других ведомств и министерств (специальные виды строительства).

Инженерные изыскания выполняются на основе выдаваемых проектными организациями на каждой стадии проектирования технических заданий, в которых излагаются необходимые сведения об объекте проектирования, целевое назначение и задачи изысканий, сроки проведения изысканий, особые требования к гидрогеологическому или инженерно-геологическому обоснованию проекта и условиям его осуществления, формы и сроки отчетности и т. д. (5,11).

Для проведения изысканий на каждой из стадий составляются программа (на крупных объектах по видам изысканий, на мелких— одна на все виды изысканий), проект проведения изысканий и смета, определяющие состав, объемы, методику, последовательность, организацию и стоимость проведения изысканий. При составлении этих основных документов должны быть учтены требования главных принципов проведения геологоразведочных работ (см. гл. I, § 2) и положения действующих инструктивных, нормативных и методических документов (4, 5, 9—12). В обязательном порядке должно быть обеспечено выполнение следующих условий: 1) стадийность и этапность проведения изысканий и их организационная увязка с проектированием; 2) динамичность программы изысканий и обеспечение возможности получения и контроля промежуточных результатов; 3) оптимальный состав и объемы комплексных исследований, обеспечивающие качественное проведение изысканий с учетом специфики намечаемого строительства и особенностей природных условий района в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

При подготовке и проведении изысканий для обоснования проектирования, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений необходимо неукоснительно соблюдать законы об охране природы и осуществления мероприятий, исключающих или уменьшающих неблагоприятное воздействие проектируемых объектов на природу района и другие инженерные сооружения. В первом приближении могут быть намечены основные направления, вытекающие из требований указанного положения: 1) необходимость неукоснительного соблюдения требований законоположений по охране природы в процессе подготовки и проведения изысканий (исключение необоснованных потрав сельскохозяйственных культур, вырубок леса, загрязнений подземных и поверхностных вод, заболачивания; пожаров, гибели птиц и животных, недопущение активизации нежелательных естественных процессов — оползней, обвалов, осыпей, просадок и т. п., организация ликвидационных работ с обязательным проведением восстановительных и рекультивационных мероприятий; 2) активное содействие обоснованию проектов инженерных сооружений по вариантам с минимальным объемом вредных воздействий проектируемых объектов на природу (обоснованный выбор участков, площадей и трасс с учетом возможного влияния проектируемых объектов на экологию района, целенаправленное проведение изысканий); 3) обеспечение надежной основы для осуществления оценки и прогнозов возможных изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений и обоснования защитных мероприятий, исключающих или уменьшающих их вредное воздействие (изучение степени и характера воздействия проектируемых сооружений и мероприятий на элементы природы, получение необходимой для прогнозов исходной информации и расчетных параметров, инженерное обоснование защитных мероприятий — противофильтрационных, дренажа, обвалования, подсыпок, технических мелиорации и др.). Более детально вопросы охраны природы при проектировании и осуществлении инженерных изысканий рассмотрены в работе (11).

Гидрогеологические, инженерно-геологические и другие исследования на любой стадии или этапе их проведения осуществляются по следующей схеме. В подготовительный период выполняется: ознакомление с техническим заданием на изыскания; сбор, обобщение и целенаправленный анализ материалов предыдущих исследований, дешифрирование аэрофотоснимков и т. д., определение задач предстоящих исследований с учетом степени изученности и сложности природных условий района исследований и требований технического задания, составление программы проекта и сметы на проведение исследований с определением рационального их комплекса, специфики и методов выполнения; проведение организационно-технических мероприятий для обеспечения эффективного и качественного выполнения изысканий. В полевой период проводятся исследования всех видов, увязка их объемов, места проведения, совершенствование методики исследований, корректировки, оформление полевой документации. В камеральный период окончательно обрабатываются и анализируются результаты выполненных исследований с составлением необходимых отчетных материалов.

Состав и объемы инженерных изысканий, а также отдельных видов исследований зависят от назначения проектируемого строительства (гидротехническое, промышленное, гражданское), стадии проектирования, важности объекта, степени изученности и сложности природных условий изучаемого района.

В общем случае гидрогеологические исследования, являющиеся важной составной частью комплекса инженерных изысканий, включают проведение комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемки, режимных наблюдений, опытно-фильтрационных работ, моделирования, лабораторных и гидрохимических исследований. Содержание и методику гидрогеологических исследований целесообразно рассмотреть дифференцированно по видам строительства.

§ 2. Гидрогеологические исследования для целей гидротехнического строительства

Гидрогеологические исследования для целей гидротехнического строительства могут проводиться как в предпроектный период (для обоснования схемы комплексного использования водных ресурсов реки или ее бассейна и для технико-экономического обоснования целесообразности гидротехнического строительства), так и для обоснования проектирования на стадиях ТП и РЧ. Для обоснования схемы и ТЭО обычно используются материалы региональных геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических исследований (в частности, мелкомасштабных и среднемасштабных съемочных работ), освещающие территорию проектируемых гидроузлов, водохранилищ и трасс каналов по всем конкурирующим вариантам. Особое внимание при изысканиях уделяется площадям предполагаемого размещения инженерных сооружений и участкам с неблагоприятными для строительства гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями (на таких участках допустимо проведение съемок более-крупного масштаба). Основным видом работ, обосновывающим составление ТЭО, является комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:50000—1:200000 (при строительстве на крупных равнинных реках) и 1:25000—1:50000 (при строительстве на горных реках и в сложных природных условиях). При достаточной изученности районов осуществляются лишь рекогносцировочные исследования, которые наряду с полученными материалами должны давать общее представление о значении гидрогеологических факторов для строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и водохранилищ, а также освещать условия строительства по конкурирующим вариантам.

Большой комплекс гидрогеологических исследований выполняется для обоснования проектов гидротехнического строительства на стадиях технический проект и рабочие чертежи (или на стадии технорабочий проект при одностадийном проектировании). При этом осуществляются специализированные гидрогеологические исследования на участках размещения инженерных сооружений и водохранилищ, по трассам каналов и тоннелей, зонам развития подпора и неблагоприятных физико-геологических процессов.

Задачи исследований следующие: 1) изучение общих гидрогеологических условий района строительства и, в частности, участков размещения инженерных сооружений и водохранилищ; 2) определение фильтрационных потерь в районе плотин и других водонапорных сооружений, aтакже из водохранилищ, каналов и напорных бассейнов; 3) обоснование проектов противофильтрационных и дренажных мероприятий; 4) оценка водопритоков в строительные котлованы и обоснование проектов водопонижения и водоотлива; 5) прогнозы развития подпора грунтовых и напорных вод в зоне влияния верхнего бьефа; 6) определение суффозионной устойчивости зернистых пород и рыхлого заполнителя трещин и пустот; 7) оценка агрессивного действия подземных вод на бетон и другие материалы; 8) изучение выщелачиваемости солей в основании сооружений; 9) оценка возможности организации водоснабжения за счет использования подземных вод.

Для обеспечения решения поставленных задач проводится комплекс гидрогеологических исследований, обычно включающий съемочные работы, разведочные горно-буровые работы, стационарные гидрогеологические наблюдения, опытно-фильтрационные и лабораторные работы, гидрохимические исследования, моделирование. Данные гидрогеологических исследований обрабатываются аналитически, графически, с помощью моделирования и другими способами и выдаются для использования при проектировании и обосновании прогнозов в виде карт (гидроизогипс, гидроизопьез, гидродинамических и др.), профилей (водопроницаемости, гидрохимических), графиков изменения уровней, химического состава, температуры воды и т. п.

Состав и объем гидрогеологических исследований определяются для каждого конкретного вида строительства с учетом стадии проектирования, особенностей гидротехнических сооружений, характера поставленных задач, степени изученности и сложности природных условий.

Основная стадия проектирования — технический проект, для обоснования которого исследования должны дать материалы, обеспечивающие окончательный выбор местоположения всех основных инженерных сооружений, выявление условий их строительства и решение основных оценочных и прогнозных гидрогеологических задач.

На стадии рабочих чертежей осуществляются исследования по уточнению и детализации гидрогеологических условий, обеспечивающие доработку и корректировку отдельных технических решений, гидрогеологическая документация строительных выемок, котлованов и других выработок, при необходимости опытно-строительные работы (по осуществлению противофильтрационных мероприятий, устройству дренажей и т. п.), продолжается цикл наблюдений за режимом подземных вод.

Гидрогеологические исследования осуществляются также в период строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений в целях обеспечения надлежащей гидрогеологической документации и надзора в период строительства, уточнения гидрогеологических прогнозов и степени их соответствия реальным условиям, контроля за состоянием пород основания и развитием влияния гидротехнического строительства на природные условия района, оценки результативности выполненных исследований и совершенствования методики их проведения (3, 5, 8, 9, 12).

Исследования для обоснования проектов плотин и других водонапорных сооружений.Основной вид исследований для обоснования технического проекта — комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка, которая на первом этапе проводится на участках возможного расположения створов плотин (нередко по двум-трем конкурирующим створам). В зависимости от сложности природных условий района и размеров плотин масштабы съемки принимаются от 1:5000 до 1:25000 с последующей детализацией съемочных работ на выбранном створе до масштабов 1:2000— 1:5000 (второй этап исследований). Методика выполнения съемочных работ аналогична общепринятой (см. гл. II). Особое внимание уделяется изучению литологии, тектоники, трещиноватости и фильтрационных свойств горных пород и их изменчивости в плане и по разрезу. В значительном объеме выполняются разведочные и опытно-фильтрационныё работы (откачки, наливы, нагнетания), осуществляются гидрохимические исследования, организуются стационарные наблюдения за режимом подземных вод. Разведочные выработки располагают на участках предполагаемого размещения основных сооружений и их котлованов по створам, ориентированным по оси сооружения и по линиям, параллельным и перпендикулярным ей, с расстоянием между выработками 50—200 м. Глубину скважин, как правило, назначают с учетом полного вскрытия рыхлых четвертичных отложений, выветрелой зоны до четвертичных пород и заглубления их в относительно непроницаемые и прочные породы коренной основы на 8—10 м. Зона исследований в сторону берега ограничивается распространением слабопроницаемых пород, но, как правило, не превышает по ширине трехкратного значения действующего напора (считая от границы НПГ).

На стадии рабочих чертежей детализируются исследования в пределах выбранного и параллельных ему створов, проходятся дополнительные скважины, шурфы и котлованы, выполняются опытно-фильтрационные, гидрохимические и специальные исследования. Нередко наиболее сложные вопросы, связанные с выбором типа сооружений, условиями производства работ в котлованах, осуществлением противофильтрационных мероприятий, устройством дренажей и пр., могут решаться на данной стадии проведением специальных опытно-строительных работ, например таких, как проходка опытных котлованов, опытное наполнение их водой, с наблюдением за развитием фильтрационных процессов; опытная цементация на типовых участках; опытное водопонижение и прочее.

Разведочные выработки на стадии рабочих чертежей располагаются, как правило, в пределах контуров сооружений и их котлованов. За их пределами проходятся только те выработки, которые предназначены для решения специальных вопросов по уточнению режима подземных вод, особенностей их фильтрации, химического состава и т. п. Расстояния между выработками на участках, требующих уточнения в пределах сооружения с очень сложными условиями, принимаются 25—50 м, сложными — 50—100 м и с простыми могут превышать

В составе опытно-фильтрационных работ большое значение приобретают кустовые опытные откачки, часто длительные, с большим понижением уровней и широкой сетью наблюдательных скважин. Опытные кусты целесообразно размещать в основании сооружений, на участках плечевых примыканий, размещения котлованов и других площадях, неблагоприятных в фильтрационном отношении.

Опытные нагнетания преимущественно проводятся на участках цементационных завес, в бортовых примыканиях и в пределах противофильтрационного контура в основании сооружений.

Расширяется сеть наблюдательных скважин с учетом расположения котлованов, дренажных и противофильтрационных сооружений и необходимости решения некоторых вопросов по взаимосвязи водоносных горизонтов, агрессивности подземных вод, опасности зарастания фильтров водопонизительных скважин гидроокислами железа и т. п. Наблюдательные скважины обычно располагают по оси плотины и на параллельных створах в пределах террас и бортов долины. Расстояния между скважинами на террасах близ реки принимают 50—100 м, на удаленных участках — до 200—500 м. У оси плотины должен быть оборудован водомерный пост и при отсутствии вблизи метеорологических станций — метеостанция третьего разряда (5, 12).

Объем гидрогеологических изысканий определяется вопросами, которые остались нерешенными при утверждении технического проекта, однако в целом он не должен превышать объема изысканий, выполненного на стадии технического проекта.

Гидрогеологические исследования в районах проектируемых водохранилищ. Гидрогеологические исследования чаши водохранилищ и прилегающих территорий осуществляются в связи с оценкой возможных фильтрационных потерь, устойчивости берегов и прогнозом подпора и подтопления прилегающих территорий. Обычно исследования в районе водохранилищ проводятся в два этапа (для обоснования технического проекта).

На первом этапе, на основании проведения комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемки масштабов 1:50000 или 1:100000, осуществляемой в пределах чаши водохранилищ, прилегающих территорий (в зоне 0,5—2 км) и водораздельных участков, дается общая оценка надежности водохранилищ в отношении фильтрационных потерь, и намечаются участки для более детального их изучения в связи с прогнозом развития подпора и подтопления и более точной количественной оценкой возможных фильтрационных потерь. В хорошо изученных районах и в пределах крупных рек платформенных областей съемка может быть заменена маршрутными исследованиями чаши проектируемого водохранилища и прилегающих территорий.

На втором этапе исследования осуществляются в пределах выбранных неблагоприятных по условиям подпора, подтопления и фильтрационных потерь участков и заключаются в проведении детальных съемочных работ (масштабов 1:5000—1:25 000), разведочного бурения, опытно-фильтрационных и лабораторных исследований, стационарных гидрогеологических наблюдений. В сложных гидрогеологических условиях, когда возможна значительная вертикальная фильтрация, детализированному изучению может подвергаться вся площадь чаши водохранилища или значительная ее часть. Разведочные гидрогеологические скважины на водораздельных участках закладываются по поперечникам с расстоянием между ними от 0,2 до

Стационарные гидрогеологические наблюдения на водоразделах проводятся обычно по одному-двум створам с использованием 2—3 скважин на каждом из них. В условиях развития закарстованных пород в режимную сеть включаются все гидрогеологические скважины с последующим использованием выполняемых по ним наблюдений для определения осредненного по большой площади коэффициента фильтрации (5, 12).

Исследования для оценки фильтрационных потерь из напорных бассейнов гидроэлектростанций осуществляются так же, как и для водохранилищ.

Участки, изучаемые в связи с прогнозом развития подпора подземных вод, исследуются с проведением съемочных работ масштабов 1:5000—1:25000 и с заложением скважин по поперечникам, перпендикулярным к берегам проектируемого водохранилища (12). Расстояние между поперечниками принимается от 0,3 до

На стадии рабочих чертежей в районах водохранилищ продолжаются стационарные гидрогеологические наблюдения и проводятся дополнительные исследования при необходимости уточнения прогнозов подпора и состава мероприятий по борьбе с подтоплением прилегающих территорий и переработкой берегов водохранилищ. Возможно проведение работ по осуществлению опытной цементации, битумизации и других противофильтрационных и дренажных мероприятий.

Гидрогеологические исследования на участках заложения каналов, тоннелей и других инженерных сооружений. Исследования на участках деривационных сооружений (каналов, тоннелей, трубопроводов и др.) должны обеспечить решение задач, связанных с оценкой фильтрационных потерь, прогнозом подпора, устойчивостью сооружений, обоснованием противофильтрационных и дренажных мероприятий и условиями проведения строительных работ.

Вдоль трасс каналов и тоннелей с охватом полосы шириной 0,5—2 км обычно проводятся комплексные съемочные работы в масштабах 1:5000—1:25000 с последующей детализацией работ до масштабов 1:2000—1:5000, бурением скважин и проходкой шурфов вдоль изучаемых трасс (на расстояниях 0,2—1 км), заложением поперечников на участках, неблагоприятных в фильтрационном отношении и сложных по геолого-литологическим особенностям и строению, выполнением опытно-фильтрационных работ и стационарных гидрогеологических наблюдений. Скважины углубляются на 10—15 м ниже отметок дна каналов и тоннелей преимущественно с доведением их до выдержанного водоупора. В сложных условиях для надежного определения фильтрационных потерь проводятся полевые опыты по фильтрации воды из котлованов, имеющих поперечное сечение, аналогичное проектируемым каналам.

Более детально вопросы проведения гидрогеологических исследований для обоснования проектов строительства отдельных гидротехнических сооружений освещены в работах (5, 6, 8, 9, 11, 12). Гидрогеологические исследования для обоснования проектов строительного водопонижения (в том числе и при гидротехническом строительстве) рассмотрены в § 5 настоящей главы.

§ 3. Некоторые особенности методики гидрогеологических исследований для целей гидротехнического строительства

Детально особенности проведения гидрогеологических исследований при гидротехническом строительстве и обобщение опыта таких исследований изложены в работах (5—9, 11, 12). Ниже дается краткое их рассмотрение по основным видам гидрогеологических исследований.

Съемочные работы, В процессе съемки осуществляются всесторонние комплексные исследования с особым упором на изучение и тесную увязку гидрогеологических и инженерно-геологических наблюдений и исследований. Тщательным образом изучаются литологические особенности пород, микротектоника, трещиноватость, проявления карста и выщелачивания, фильтрационные свойства отложений и закономерности их изменения, особенно на участках запроектированного размещения гидротехнических сооружений. Важнейшей задачей является также оценка возможного агрессивного влияния подземных вод на различные инженерные сооружения и на развитие нежелательных физико-геологических явлений и процессов.

В процессе съемочных работ и опробования разведочных скважин широко применяются геофизические методы исследований (определение границ пород, различных по составу, мощности покровных отложений, направления и скоростей движения подземных вод, изучение тектонических условий и трещиноватости, многолетней мерзлоты, фильтрационных свойств и т. д.).

Горно-буровые работы являются одним из основных видов изысканий, обеспечивая получение наиболее полной информации о геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях изучаемого района. Наиболее широко практикуется применение колонкового способа бурения скважин (в скальных, полускальных и глинистых породах), обеспечивающее более полную документацию разреза и благоприятные условия для проведения нагнетаний (см. гл. III, § 1 и 3). Реже применяются ударно-канатный, шнековый и вибрационный виды бурения (в рыхлых и связных породах). На наиболее ответственных участках (основания и плечевые примыкания плотин, чаши водохранилищ) проводятся горные выработки (шахты, штольни, шурфы) с детальной их гидрогеологической и инженерно-геологической документацией (см. гл. III, § 4). Обязательна тщательная планово-высотная привязка всех разведочных выработок с нивелировкой нулевой точки в скважинах для гидрогеологических наблюдений.

Опытно-фильтрационные работы. Основной, определяемой по результатам опытно-фильтрационных работ характеристикой является коэффициент фильтрации. Реже определяются другие параметры: уровнепроводность, пьезопроводность, недостаток насыщения, капиллярное поднятие, направление и действительная скорость движения подземных вод. Основными видами опробования являются для водоносных пород одиночные и кустовые опытные откачки и нагнетания, для неводоносных наливы в шурфы, наливы и нагнетания в скважины. При определении только коэффициента фильтрации длительность опытов несколько сокращается. Широко практикуется поинтервальное опробование горных пород с построением эпюр, профилей и карт водопроницаемости. Результаты поинтервального опробования скважин нагнетаниями являются основным материалом для выбора типа и контуров противофильтрационных устройств и завес в основаниях и примыканиях проектируемых плотин (см.гл.IV, § 4).

Для определения направления и скорости движения подземных вод широко используются индикаторные и радиоиндикаторные методы. Методика опытно-фильтрационных работ аналогична общепринятой и освещена в гл. IV.

Стационарные гидрогеологические наблюдения за режимом подземных вод осуществляются в период изысканий, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечивают решение разнообразных гидрогеологических задач (прогноз развития подпора и подтопления, оценка фильтрационных потерь и агрессивных свойств воды, уточнение и определение гидрогеологических параметров, обоснование противофильтрационных и дренажных мероприятий, изучение влияния гидротехнических сооружений на изменение гидрогеологических и гидромелиоративных условий прилегающих территорий и др.).

Для проведения стационарных наблюдений создается режимная сеть, включающая пьезометрические скважины, колодцы, источники и водомерные посты. Схема режимной сети намечается с учетом конкретных геолого-гидрогеологических условий участка, расположения и характера проектируемых сооружений, максимального использования материалов по разведочным и наблюдательным скважинам.

При изысканиях для составления схемы наблюдения за режимом осуществляются в отдельных точках, для ТЭО задаются поперечники скважин по осям конкурирующих вариантов плотин и на характерных участках. При изысканиях для технического проекта режимная сеть должна покрывать весь район с более детальным освещением участков примыканий и основания плотины, трасс каналов, котлованов и дренажей.

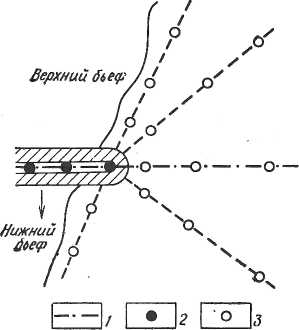

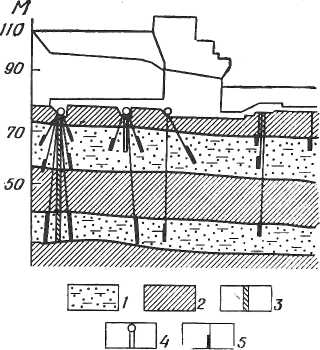

В период строительства режимная сеть дополняется пьезометрами для наблюдений за развитием депрессионной воронки при осушении котлованов, а после завершения строительства оборудуется сеть наблюдательных скважин для контроля за изменениями гидрогеологических условий в основании и примыканиях плотин, по берегам каналов, водохранилищ, у цементационных завес и дренажей. Размещение скважин в береговых примыканиях осуществляют по линиям токов или по расходящимся от оси плотины лучам (рис. 66). В основании земляной плотины створы скважин располагают перпендикулярно ее оси. Для наблюдений за напорами подземных вод и развитием процессов растворения и выщелачивания пород в основании плотин закладывают пьезометрические скважины. На рис. 67 — гидрогеохимическом профиле — приведена схема размещения пьезометров в основании уникальной плотины Камской ГЭС, построенной на гипсоносных породах (6). Общее количество наблюдательных скважин на сложных объектах может достигать до 300—500. Частота наблюдений за режимом обычно составляет 3—10 раз в месяц, в периоды паводков ежедневно.

Рис. 66. Схема расположения наблюдательных скважин для изучения режима подземных вод после сооружения плотины:

1 — ось плотины; 2— наблюдательные скважины на плотине; 3 — наблюдательные скважины на берегу.

Рис. 67. Схема размещения скважин-пьезометров в основании бетонной плотины Камской ГЭС:

1 — водоносные горизонты, 2 — практически водоупорные породы, 3 — цементационная завеса в конуре, 4 — вертикальный дренаж из потерны, 5 — пьезометр и его рабочий интервал.

Отбор проб воды на химические анализы и замер температуры проводятся в периоды летней, осенней и зимней межени, перед половодьем, его пиком и после его спада. Результаты режимных наблюдений систематически обрабатываются (с построением графиков, профилей, карт), анализируются и используются для решения гидрогеологических и других задач.

Гидрохимические исследования имеют своей целью не только оценку агрессивных свойств воды и установление режима химического состава подземных вод, но и изучение процессов и выщелачивания и растворения солей пород основания и примыкания сооружений (рис. 67).

Основные объемы гидрохимических исследований (химические анализы проб воды, определения агрессивных свойств и выщелачивающей способности вод, специальные анализы по заданиям) выполняются при изысканиях для обоснования ТЭО и технического проекта, а также в составе стационарных режимных наблюдений.

§ 4. Гидрогеологические исследования для целей промышленного и гражданского строительства

Для обоснования проектирования промышленного и гражданского строительства осуществляются изыскания в основном инженерно-геологического профиля: рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование территории, инженерно-геологические съемки комплексного характера (обычно в масштабах 1:10000—1:2000), инженерно-геологическая разведка (комплекс полевых, лабораторных и камеральных методов исследований и опробования). Неизменной составной частью инженерных изысканий являются гидрогеологические наблюдения и исследования, выполняемые как в процессе рекогносцировочного обследования и съемки, так и при инженерно-геологической разведке (10, 11).

Осуществляемые при инженерных изысканиях для строительства гидрогеологические исследования и наблюдения призваны способствовать всесторонней оценке инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительства, изучению характера и степени влияния различных гидрогеологических факторов на условия строительства и эксплуатации инженерных сооружений, оценке возможного влияния проектируемых сооружений на изменение гидрогеологических и гидромелиоративных условий прилегающих территорий, выявлению и оценке степени агрессивного и коррозионного воздействия подземных вод на подземные части инженерного сооружения и их возможного влияния на развитие неблагоприятных физико-геологических явлений и процессов (суффозии, просадок, оползней, карста и др.), разработке системы мероприятий, обеспечивающих более благоприятные условия строительства в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях (водопонижение, гидроизоляция, дренаж, технические мелиорации).

Для эффективного решения перечисленных задач при рекогносцировочном обследовании территории и инженерно-геологических съемках осуществляются гидрогеологические наблюдения и опробование естественных и искусственных водопроявлений, отбор проб воды на химические анализы, соответствующая гидрогеологическая документация горно-буровых работ (скважин, шурфов, расчисток, котлованов), лабораторные и тюлевые опытно-фильтрационные работы, гидрогеологические наблюдения по изучению режима грунтовых и реже напорных подземных вод (обычно в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях). Детально методика таких наблюдений и исследований изложена в специальных руководствах (10—12). В процессе инженерно-геологической разведки, осуществляемой на более поздних стадиях изысканий (обычно для обоснования технического проекта и рабочих чертежей), выполняются в основном опытно-фильтрационные работы, гидрогеологическая документация выработок и котлованов, стационарные гидрогеологические наблюдения. При этом в составе опытно-фильтрационных работ преобладают лабораторные методы определения фильтрационных и других водно-физических свойств.

Удельный вес и значение гидрогеологических исследований и наблюдений возрастают при проведении инженерных изысканий в неблагоприятных для строительства условиях (в районах развития оползней, карста, многолетней мерзлоты), а также при обосновании проектов строительства крупных и уникальных инженерных сооружений. В таких условиях может потребоваться проведение значительного объема полевых опытно-фильтрационных исследований (откачек, нагнетаний), бурение специальных гидрогеологических скважин, изучение режима уровней и химического состава подземных вод, выполнение опытно-исследовательских работ.

Общие положения проведения изысканий для различных видов строительства рассмотрены выше (см. § 1 настоящей главы). Как и при других видах строительства, проектирование промышленного и гражданского строительства осуществляется в две (ТП и РЧ) или в одну (технорабочий проект) стадии. Проектированию промышленных предприятий предшествует разработка проекта планировки и застройки промышленных районов или схемы генерального плана промышленного узла, либо ТЭО. Для обоснования этих проектных документов обычно используются материалы ранее выполненных исследований с осуществлением в необходимых, случаях рекогносцировочных работ с минимальным объемом разведочных выработок (одна-две выработки на каждом геоморфологическом элементе глубиной не более

Для обоснования технического проекта и рабочих чертежей строительства, промышленных и гражданских сооружений выполняются съемочные работы и инженерно-геологическая разведка с проведением основного комплекса исследований и опробования на стадии составления технического проекта (или технорабочего проекта при одностадийном проектировании). Получаемая в результате проведения изысканий этой стадии информация должна быть достаточной для обоснования и принятия всех конструктивных решений, выбора методов проведения строительных работ и определения их сметной стоимости (10, 11). В частности, гидрогеологическими исследованиями должны быть установлены: агрессивные и коррозионные свойства подземных вод по отношению к бетонным и металлическим частям сооружений; положение уровней грунтовых и нижележащих напорных вод; режим уровня и химического состава грунтовых вод и возможности его изменения в условиях строительства и эксплуатации проектируемых сооружений; фильтрационные и другие водно-физические свойства горных пород в зоне активного их взаимодействия с инженерными сооружениями; условия выполнения работ в строительных котлованах. При проектировании свайных оснований агрессивные свойства подземных вод должны быть изучены по всем горизонтам с учетом заглубления свай и т. д.

На стадии, рабочих чертежей допускается проведение дополнительных исследований для уточнения гидрогеологических и инженерно-геологических условий в пределах зоны активного воздействия инженерных сооружений на горные породы в целях корректировки отдельных технических решений и обоснования необходимых строительных или защитных мероприятий (без существенного изменения сметной стоимости строительства в сторону ее увеличения).

Особого внимания заслуживают гидрогеологические исследования, выполняемые для обоснования проектирования и осуществления строительного водопонижения как мероприятия, обеспечивающего эффективное строительство различных инженерных сооружений в сложных гидрогеологических условиях (см. § 5 данной, главы).

§ 5. Гидрогеологические исследования для целей строительного водопонижения

Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) широко применяется в гидротехническом, гражданском, промышленном и других видах строительства для обеспечения благоприятных и безопасных условий ведения строительных работ ниже уровня подземных вод (проходка котлованов, выемок, каналов, тоннелей, траншей и т. п.). При этом обеспечивается осушение водоносных пород в пределах строительных объектов (котлованов, траншей, каналов и др.), снятие избыточных гидростатических давлений нижележащих напорных горизонтов и предотвращение прорыва их вод в строительные выемки, устранение явлений разжижения пород, залегающих в основании сооружений, и их искусственное уплотнение.

В зависимости от времени и способов проведения строительных работ и сложности природных условий водопонижение осуществляется поверхностным, подземным или комбинированным способами одновременно с выполнением строительных работ (параллельное водопонижение) или перед их началом (предварительное водопонижение). В техническом отношении оно проводится с помощью различных водопонизительных и дренажных устройств: (водопонизительных, поглощающих и разгрузочных скважин, эжекторных и иглофильтровых установок, сквозных и забивных фильтров, дренажных колодцев, лучевых водозаборов и др.) (2, 4, 5, 11). При гидротехническом, промышленном и гражданском видах: строительства наиболее часто применяется поверхностное водопонижение с помощью скважин, эжекторных и иглофильтровых установок. При этом водопонизительные скважины используются при необходимости обеспечения значительного понижения уровня подземных вод (5—20 м и более) в сравнительно высокопроницаемых породах (при коэффициентах фильтрации не ниже 0,5—3 м/сут) и значительной мощности обводненных отложений (не менее 5—10 м). В остальных случаях применяются эжекторные и легкие иглофильтровые установки, действие которых в условиях слабопроницаемых пород (при коэффициентах фильтрации менее 0,5—1 м/сут) усиливается применением вакуумирования и электроосушения (3, 10, 12). Наиболее часто практикуются линейная и кольцевая схемы расположения водопонизительных устройств (реже площадная).

Проект водопонижения является составной частью общего проекта строительства и разрабатывается в соответствии с генеральным планом и календарным графиком строительства. Принципиальные решения по применению той или иной схемы расположения водопонизительных устройств должны быть обоснованы специальными гидрогеологическими расчетами.

Обычно проекты строительного водопонижения разрабатываются в одну стадию — технорабочий проект. В новых, еще не освоенных строительством районах, характеризующихся весьма сложными гидрогеологическими условиями, проектирование водопонижения может осуществляться в две стадии: 1) технический проект со сметно-финансовым расчетом и 2) рабочие чертежи с уточненной сметой.

При одностадийном проектировании в технорабочем проекте строительного водопонижения должны быть решены следующие задачи:1) обоснованы необходимость и экономическая целесообразность водопонизительных мероприятий на данном строительном объекте, установлены размеры осушаемой территории; 2) разработаны принципиальные схемы расположения водопонизительных устройств; 3) проведены гидрогеологические расчеты, обосновывающие выбор того или иного варианта водопонижения с точки зрения эффекта осушения; 4) определена продолжительность формирования депрессионной воронки; 5) разработаны конструкции водопонизительных устройств с выбором необходимого их оборудования и способа осуществления, 6) определена общая стоимость и технико-экономические показатели осуществления строительного водопонижения; 7) разработан график осуществления водопонижения, увязанный с графиком общестроительных работ. Составленный технорабочий проект строительного водопонижения должен включать пояснительную записку с экономической частью, смету и чертежи, отражающие природные условия участка и района и конструкции проектируемых водопонизительных устройств.

При двухстадийном проектировании все основные задачи решаются на стадии технического проекта. На стадии рабочих чертежей осуществляется уточнение проекта водопонижения в связи с получением дополнительных данных по изысканиям или изменением условий строительства.

Для составления проектов водопонижения и их обоснования осуществляется комплекс изысканий, состав и объем которых устанавливается в зависимости от сложности и степени изученности природных условий, характера водопонижения, стадии проектирования и требований технического задания на проведение изысканий.

Порядок подготовки и проведения изысканий аналогичен установленному для изысканий под строительство (см. § 1 настоящей главы). Независимо от стадии проектирования изыскания начинаются с изучения фондовых материалов и опыта осуществления водопонижения в аналогичных условиях.

Обычно комплекс изысканий для обоснования проектов строительного водопонижения включает проведение рекогносцировочного обследования и съемки (в зависимости от степени изученности комплексной или только гидрогеологической), разведочного бурения, опытно-фильтрационных и лабораторных работ, стационарных гидрогеологических наблюдений. В достаточно изученных районах съемочные работы могут не проводиться. Основной объем изысканий выполняется на стадии обоснования технического проекта. Для обоснования рабочих чертежей выполняются дополнительные изыскания, проведение которых вызывается необходимостью уточнений и детализации условий осуществления водопонижения, недостаточно освещенных предыдущими исследованиями.

В результате проведения гидрогеологических исследований должны быть получены данные, обеспечивающие обоснованное представление о природных условиях района водопонижения в виде фильтрационной расчетной схемы, используемой при прогнозных расчетах и обосновании строительного водопонижения. В частности, должны быть установлены размеры области фильтрации, ее границы в плане и в разрезе, выполняющиеся на них граничные условия, фильтрационные свойства основных водоносных горизонтов, подлежащих осушению и гидравлически с ними взаимосвязанных, условия обводнения строительной площадки и их возможные изменения во времени, степень активности гидравлической взаимосвязи горизонтов подземных вод между собой и с поверхностными водами, возможные дебиты дренажных сооружений, их взаимодействие и т. д.

Кроме того, должен быть изучен режим подземных вод осушаемых горизонтов, вопросы устойчивости бортов строительных котлованов, агрессивные и коррозионные свойства подземных вод, условия их сброса или использования и другие показатели, и факторы, определяющие выбор системы водопонижения и условия ее осуществления.

При проведении изысканий для целей водопонижения выполняется значительный объем горно-буровых работ (зондировочные, разведочные, опытные и наблюдательные скважины, шурфы, канавы). При этом разведочные и другие выработки размещают обычно по профилям, что обеспечивает получение представительных геолого-гидрогеологических разрезов по наиболее характерным направлениям. Количество, глубина выработок и расстояние между ними в поперечнике устанавливаются в зависимости от сложности геолого-гидрогеологических условий и размеров изучаемого участка и зоны водопонижения (обычно на поперечнике закладывается не менее 3 скважин).

Большое внимание уделяется проведению опытно-фильтрационных работ, которые обеспечивают не только получение информации для определения расчетных гидрогеологических параметров, но и подтверждение принципиальной возможности снижения уровня подземных вод ниже подошвы котлована. Для этой цели закладываются опытные гидрогеологические кусты ^и сеть специальных наблюдательных скважин (обычно по лучам на дренируемый и гидравлически связанные с ним водоносные горизонты), которые используются для наблюдений за развитием депрессии в пространстве и во времени в период откачек и дают представление о возможном осушительном эффекте водопонижения и его влиянии на прилегающие территории. Опытные откачки желательно проводить на 2—3 ступени понижения для получения кривых дебита для водопонизительных скважин. Документация опытно-фильтрационных работ осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в гл. IV, § 3. В сложных условиях и при проектировании крупного водопонижения целесообразно проведение групповой (из 2—5 скважин) откачки с обеспечением понижения уровня подземных вод, близкого к проектному, и осуществлением наблюдений по всем скважинам. Сеть наблюдательных скважин целесообразно размещать таким образом, чтобы основная их часть использовалась в дальнейшем в качестве наблюдательных пунктов режимной сети в период осуществления строительства инженерных сооружений и их последующей эксплуатации.

Из опыта осуществления водопонижения при защите котлованов Волжской ГЭС им. XXIIсъезда КПСС и Каховской ГЭС следует, что зона влияния строительного водопонижения может достигать нескольких километров при глубине депрессионной воронки до 30—40 м. При этом нередко осуществляется дренирование нескольких водоносных горизонтов.

Для несовершенных котлованов, вскрывающих первый от поверхности водоносный горизонт (обычно аллювиальный), площадь участка, подлежащего изучению, обычно невелика и определяется радиусом депрессионной воронки в 1,5—2 км, глубина скважин зависит от мощности аллювия, а количество скважин и откачек — от сложности гидрогеологических условий, размеров котлована и других факторов (4, 5, 12). Исходя из опыта построенных гидроэлектростанций на р. Волге, Каме, Дону, в аллювиальных отложениях по линии водоотлива на каждые 150—200 пог. м его длины проводятся в среднем две-три одиночных и одна кустовая откачки, а по вертикали по одной откачке на каждые 15—20 м мощности водоносного слоя.

В котлованах, врезающихся в дочетвертичные породы, содержащие водоносные горизонты, напоры которых влияют на устойчивость дна и откосов котлована, горизонты должны быть изучены каждый в отдельности. В среднем в каждом водоносном горизонте выполняется по 1—2 одиночной или 1 кустовой откачке на каждые 200—300 пог. м контура котлована.

Объем изысканий в период строительства водопонизительных скважин может достигать 15—20% от объема изысканий на стадии рабочих чертежей. В этот объем входит также документация бурения и оборудования скважин водопонижения (2, 4, 12).

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы XXVсъезда КПСС. М., Политиздат, 1976, 256 с.

2. Абрамов С. К. Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве. Изд. 3-е. М., Стройиздат, 1973, 280 с.

3. Влияние производственной деятельности человека на гидрогеологические и инженерно-геологические условия. Гидрогеология СССР, сводный том. Вып.

4. Водопонижение в строительстве. Под ред. И. К. Станченко. М., Стройиздат, 1971, 182 с.

5. Инженерно-геологические изыскания для строительства гидротехнических, сооружений. Под ред. Е. С. Карпышева. М., «Энергия», 1972, 376 с.

6. Маменко Г. К. Камская плотина на реке Каме. — Сб. «Геология и плотины», т. V. М., «Энергия», 1967, 9—38 с.

7. Маменко Г. К. Плотина Волжской ГЭС им. XXIIсъезда КПСС, на р. Волге. — Сб. «Геология и плотины», т. VI. М., «Энергия», 1972, 54—79 с.

8. Маменко Г. К., Федоров Д. В. Основное направление гидрогеологических исследований при изысканиях под гидротехническое строительство. Тр. Гидропроекта, сб.

9. Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий крупных водохранилищ. Ч. 2 и 3. Изд-во МГУ, 1961/360 с.

10. Солодухин М. А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства. М., «Недра», 1975, 188 с.

11. Справочник по общестроительным работам. Инженерные изыскания в строительстве. М, Стройиздат, 1975, 480 с.

12. Справочное руководство гидрогеолога. Изд. 2-е, т.