ГЛАВА XII. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С ОРОШЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Мелиорация сельскохозяйственных земель, основными задачами которой являются коренное улучшение плодородия земель, повышение их урожайности и устойчивый подъем сельскохозяйственного производства, рассматривается в нашей стране как основа научно-технической революции в сельском хозяйстве. Вопросы мелиорации и, в частности, развитие орошаемого земледелия — предмет особой заботы партии и правительства с первых дней Советской власти. Грандиозная программа мелиоративного и гидротехнического строительства, намеченная Директивами XXIIIсъезда КПСС и решениями майского Пленума ЦК КПСС (

Общую площадь мелиорированных в нашей стране земель к

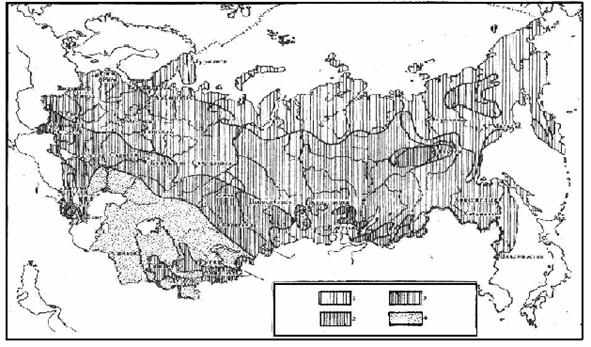

Огромные масштабы мелиоративных работ предстоит выполнить в ближайшие годы в нечерноземной зоне РСФСР, в Поволжье, Полесье, Казахстане, Молдавии, Средней Азии, на Украине, Северном Кавказе и других районах страны (1).

В выполнении намеченной программы мелиоративного и гидротехнического строительства огромная роль отводится специалистам гидрогеологам, особенно в части научного гидрогеологического обоснования проектируемых мероприятий и рационального использования и регулирования режима подземных вод.

Орошение, под которым понимается искусственное увлажнение почвы с целью повышения ее плодородия, — один из основных видов инженерных мелиорации, имеющих чрезвычайно широкие перспективы развития в нашей стране. Агроклиматическая потребность в орошении наблюдается на площади свыше 500 млн. га, перспективная для орошения площадь составляет около 140 млн. га (5). Необходимость в орошении ощущается главным образом в засушливой зоне и зоне недостаточного увлажнения (рис. 59). Однако и осушенные земли в связи с сезонными колебаниями водообеспеченности нередко нуждаются в дополнительном увлажнении. В силу зонального характера распределения атмосферных осадков и запасов поверхностных вод (86% ресурсов поверхностных вод формируется в северовосточных районах страны и стекает в бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов и лишь 14% приходится на южные

и западные районы) территории, подлежащие орошению, располагаются в самых разнообразных по геологическим, геоморфологическим и

Рис. 59. схема районирования территории СССР по степени увлажнения: 1 – зоны избыточного увлажнения; 2 – зона недостаточного увлажнения; 3 – зона достаточного увлажнения; 4 – засушливая зона

гидрогеологическим условиям районах страны и главным образом в районах засушливого климата с ограниченными запасами поверхностных вод. Все это в значительной мере усложняет решение задач, связанных с орошением земель, как в части обеспечения необходимого запаса водных ресурсов, так и в части гидрогеологического обоснования проектов систем орошения.

Если сейчас ежегодный расход воды на орошение превышает 150 км3, то в перспективе, на 1985 и 2000 годы потребность сельского хозяйства в воде значительно возрастет. Орошение в нашей стране осуществляется в основном за счет поверхностных вод (доля подземных вод не превышает 3%), но во многих районах страны имеются благоприятные возможности использования для орошения пресных и слабоминерализованных подземных вод, а также их искусственного пополнения и регулирования для целей орошения.

Большие задачи возникают на массивах орошения в связи с необходимостью прогноза и регулирования режима грунтовых вод в целях обеспечения благоприятного водно-солевого режима и исключения возможности вторичного засоления земель вследствие подъема зеркала грунтовых вод и их последующего испарения через зону аэрации. Опыт показывает, что на многих массивах орошения уровень грунтовых вод поднимается со скоростью от 0,2—0,5 до 2—3 м в год. Поэтому одной из важнейших задач при проектировании систем орошения является гидрогеологическое обоснование дренажных сооружений. На это было обращено особое внимание на состоявшемся в

Таким образом, при планировании, проектировании, строительстве и эксплуатации систем орошения возникает необходимость в научном гидрогеологическом обосновании важнейших задач, начиная от перспективного планирования мелиоративных мероприятий и кончая квалифицированным гидрогеологическим обслуживанием действующих систем орошения. Для обеспечения успешного решения поставленных задач необходимы определенные гидрогеологические исследования, среди которых особая роль отводится обоснованию проектов строительства оросительных систем.

§ 1. Задачи и стадийность гидрогеологических исследований для целей орошения

Гидрогеологические исследования для целей орошения проводятся в связи с необходимостью решения следующих основных задач: 1) общей гидрогеолого-мелиоративной оценки территорий и перспективного планирования оросительных мелиорации; 2) выбора объектов для первоочередного сельскохозяйственного освоения; 3) изучения геолого-гидрогеологических условий предназначенных для мелиоративного освоения территорий как необходимой основы и обоснования проектирования систем орошения; 4) изучения естественного режима подземных вод и прогноза его возможных изменений как основы для разработки наиболее оптимальной системы мероприятий, по управлению водным режимом в пределах массива орошения; 5) гидрогеологического обоснования условий работы и проектирования дренажных сооружений; 6) изыскания и оценки возможных источников воды для орошения и условий транспортировки оросительной воды на массив орошения; 7) оценки условий и эффективности работы систем орошения и дренажа и обоснования мероприятий, обеспечивающих оптимальные условия их работы.

Из перечисленных задач следует, что необходимость в выполнении определенного комплекса гидрогеологических исследований возникает как при обосновании проектов мелиоративного освоения конкретных территорий, так и при общих региональных оценках и перспективном планировании орошения, т. е. для предпроектных проработок. Кроме того, гидрогеологические исследования выполняются в период мелиоративного строительства и последующей эксплуатации систем орошения.

Излагаемые в настоящем параграфе основные положения по планированию и проектированию орошения являются общими для различных видов мелиоративного строительства и освоения сельскохозяйственных земель, т. е. для орошения, обводнения и осушения.

Региональные исследования (исследования в предпроектный период).На первом этапе предпроектных исследований в целях предварительной оценки изучаемой территории и разработки программы мелиоративного ее освоения (схемы.) обобщаются и целенаправленно анализируются полученные по региону материалы предшествующих исследований. Обобщение и анализ должны завершаться составлением схематических мелкомасштабных карт или схем гидрогеолого-мелиоративного районирования территорий в границах регионов, планируемых для мелиоративного освоения.

Основными исходными материалами для составления таких обзорных карт районирования служат гидрогеологические и инженерно-геологические карты масштабов 1:2500000—1:1000000, а также более крупных масштабов (1:500000 и 1:200000). Особый интерес представляют материалы многотомного издания «Гидрогеология СССР», крупные обобщающие работы, а также материалы опорной государственной сети гидрогеологических и инженерно-геологических партий Министерства геологии СССР.

На втором этапе осуществляются исследования с целью составления технико-экономического обоснования (ТЭО) целесообразности мелиоративного освоения территории и выбора первоочередных объектов для проектирования мелиоративного строительства. Для решения задач ТЭО проводится комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:200000. В качестве основы для проведения съемочных работ используются геологическая и геоморфологическая карты масштабов 1:200000 или 1:100000.

В результате съемочных работ и использования в качестве исходных материалов мелкомасштабных обзорных гидрогеологических карт, схемы гидрогеолого-мелиоративного районирования и всех предшествующих региональных исследований должны быть составлены гидрогеологическая карта по государственной съемке (в полном соответствии с требованиями СУСНа) и карта гидрогеологического районирования с характеристикой инженерно-геологических условий для целей мелиорации масштаба 1:200000 и пояснительной запиской.

При достаточной изученности оцениваемой в мелиоративном отношении территории и наличии государственной гидрогеологической карты масштаба 1:200000 или крупнее съемочные работы не проводятся, а карта гидрогеологического районирования для целей мелиорации составляется по собранным материалам (при необходимости с проведением некоторого объема дополнительных исследований). При районировании выделяются: территории, различающиеся по условиям мелиоративного освоения; определяются предварительно состав необходимых мелиоративных мероприятий и способы их выполнения (орошение, осушение и дренаж); устанавливаются типы дренажных сооружений и условия их работы; выявляются возможности использования для орошения подземных вод и оцениваются их ресурсы; осуществляется ориентировочная сравнительная технико-экономическая оценка условий мелиоративного освоения отдельных массивов и площадей изучаемой территории и т. д. На основе выполненных исследований составляются региональные схемы комплексного использования водных и земельных ресурсов, устанавливаются объекты первоочередного хозяйственного освоения, обосновываются способы мелиорации и задачи дальнейших исследований.

Исследования для обоснования проектов орошения. В соответствии с действующими положениями (7) проектирование мелиоративного строительства осуществляется в две — технический проект и рабочие чертежи или в одну стадию — технический проект, совмещенный с рабочими чертежами.

Состав и объем исследований (изысканий), выполняемых для обоснования проектов мелиоративного строительства, зависит от характера проектируемых сооружений, размеров предназначенной для мелиоративного освоения площади, сложности гидрогеологических и инженерно-геологических условий района, степени их изученности и других факторов, При несложных природных условиях и сравнительно незначительной площади орошения (до

Технический проект. Для обоснования технического проекта исследования ведутся в пределах массивов, орошение которых признано целесообразным и экономически эффективным на предшествующем этапе исследований. Задачи исследований — изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий территории и их мелиоративная оценка для выбора и обоснования состава и способов проведения мелиоративных мероприятий; получение необходимых расчетных значений параметров для зон аэрации и насыщения, используемых при проектировании сооружений систем орошения и дренажа, а также прогноза условий их работы; изучение режима и баланса подземных вод и получение исходных данных для прогноза режима грунтовых вод и водно-солевого баланса в условиях орошения и т. п.

Для решения поставленных задач на стадии обоснования технического проекта выполняется обычно наиболее полный комплекс специальных исследований, включающий проведение специализированной комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемки масштаба 1:50000, разведочных и опытно-фильтрационных работ, стационарных исследований по изучению режима грунтовых вод и водно-солевого баланса, лабораторных работ, геофизических исследований и камеральной обработки материалов. Исследования на данной стадии проектирования наиболее важны и ответственны, так как они должны обеспечить обоснование состава и способов осуществления мелиоративных мероприятий и их стоимости.

В результате исследований на этой стадии составляется гидрогеологическое обоснование условий работы всех элементов системы орошения; осуществляются и уточняются прогнозы режима грунтовых вод, водно-солевого баланса орошаемой территории, развития инженерно-геологических процессов; уточняются эксплуатационные запасы подземных вод (при их использовании для орошения), условия строительства различных сооружений; определяются технико-экономические показатели проектируемой системы орошения.

На основе мелиоративной оценки изучаемой территории (специализированная, съемка и другие работы) составляется комплекс крупномасштабных (1:50000—1:25000), необходимых для обоснования проектирования карт (ландшафтно-индикационная, глубин залегания, минерализации и химического состава подземных вод, гидродинамическая, карты геолого-генетических комплексов, состава и засоления пород, засоления почв и пород зоны аэрации и, наконец, карта гидрогеологического и инженерно-геологического районирования для целей мелиорации), среди которых наиболее важной является результирующая карта районирования по условиям мелиоративного освоения рассматриваемой территории. Методика составления перечисленных типов специализированных карт детально рассматривается в действующем методическом руководстве, где представлен также атлас макетов типовых карт, выполняемых для целей мелиорации (7).

Рабочие чертежи. На стадии проектирования гидрогеологические исследования выполняются в основном для конкретизации отдельных вопросов гидрогеологии и инженерной геологии, связанных с уточнением размещения и конструктивных особенностей отдельных сооружений системы орошения (каналов, дрен, водозаборных и регулирующих сооружений и т. д.) и возникающих в процессе проектирования.

Исследования в период строительства и эксплуатации систем орошения. Задачи гидрогеологических исследований в период строительства и эксплуатации оросительных систем аналогичны задачам эксплуатационной разведки при осуществлении водоснабжения (см. гл. IX). Они заключаются, прежде всего, в обеспечении квалифицированного гидрогеологического надзора за строительством и эксплуатацией систем орошения, в уточнении гидрогеологических и инженерно-геологических особенностей массива орошения и внесения, соответствующих корректив в проекты отдельных сооружений, уточнении прогнозов режима подземных вод и условий работы отдельных сооружений (водозаборных, дренажных, транспортирующих и др.), в обосновании наиболее рациональных режимов эксплуатации отдельных сооружений и системы орошения в целом. Комплекс проводимых при этом исследований включает соответствующую геологическую, гидрогеологическую и инженерно-геологическую документацию в процессе строительства различных инженерных сооружений и бурения скважин режимной сети, различного рода опытно-экспериментальные работы, стационарные наблюдения за режимом и балансом подземных вод, контроль за эффективностью работы различных сооружений и мелиоративным состоянием орошаемых земель. Наблюдения при изучении режима подземных вод и осуществлении контроля за мелиоративным состоянием земель проводятся с использованием материалов региональной сети гидрогеологических партий, временной наблюдательной и внутрихозяйственной наблюдательной сетей, закладываемых в пределах орошаемых территорий.

Гидрогеологические исследования для целей мелиоративного строительства (в том числе и орошения) выполняются специализированными организациями Минводхоза и Министерства геологии СССР. Эти исследования отличаются определенной спецификой, как в отношении их состава, так и используемой методики проведения (4, 6, 7, 10).

§ 2. Некоторые особенности состава н методики проведения гидрогеологических исследований для целей орошения

Требования к гидрогеологическим исследованиям для целей орошения. Содержание, состав и методика исследований для целей орошения в значительной степени определяются требованиями, предъявляемыми к гидрогеологическому обоснованию проектов мелиоративного строительства и к исходной информации, полученной в результате исследований.

Основным видом комплексных исследований для составления ТЭО и обоснования проектов орошения является комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштабов 1:200000 и 1:50000. Комплексные гидрогеологические и инженерно-геологические съемки масштаба 1:200000 проводятся на территориях, по которым имеются государственные геологические карты в масштабе 1:200000. При отсутствии таких карт геологическая съемка осуществляется вместе с гидрогеологической и инженерно-геологической. Съемка должна отвечать требованиям, предъявляемым к государственной гидрогеологической съемке масштаба 1:200000, и соответствовать требованиям, определяемым спецификой мелиоративного строительства. В полной мере эти требования освещены в действующем методическом руководстве (7).

При проведении съемки для целей мелиорации особо тщательному изучению подлежат: 1) морфогенетические типы рельефа, их отдельные элементы, уклоны, микрорельеф и связь их с тектоникой, все основные геолого-генетические комплексы пород (состав, мощности, распространение, условия залегания); 2) водоносные горизонты и комплексы, залегающие выше регионального водоупора и связанные с ними нижележащие горизонты; 3) условия питания, распространения и залегания грунтовых вод и верховодки, их связь с поверхностными и подземными напорными водами, глубины залегания; 4) изменение минерализации и химического состава подземных вод по площади и в разрезе, характера и степени засоленности пород зоны аэрации; 5) основные гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше регионального водоупора, условия их взаимосвязи с поверхностными и нижележащими напорными водами, параметры пород зоны аэрации; 6) инженерно-геологические факторы, явления и процессы, определяющие условия мелиоративного строительства; 7) режим поверхностных и подземных вод и его изменение во времени (в течение не менее одного года).

Требования к комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:50000 для обоснования проектов орошения идентичны вышеизложенным. Необходимы лишь более высокая степень детальности изучения всех перечисленных выше вопросов и получение достаточно надежных количественных оценок и характеристик. Большое внимание при съемке должно быть уделено изучению пород зоны аэрации и водонасыщенной толщи до первого регионального водоупора и получению всех необходимых их характеристик и параметров. Детальнейшим об разом должны быть изучены и закартированы верховодка и грунтовые воды, глубины залегания и распространения местных и региональных водоупоров, фильтрационные свойства пород зоны аэрации и водонасыщенной толщи, их засоленность и гидрогеохимические показатели. При использовании подземных вод для орошения должны быть оценены эксплуатационные запасы и условия их восполнения и т. д. (4, 6, 7, 10).

Вся полученная в процессе комплексных съемок информация должна быть обобщена в виде отчета с приложением необходимых карт в масштабе съемки, колонок, разрезов, схем и других картографических и табличных приложений (7).

В результате съемочных работ масштаба 1:200000 к отчету должны быть составлены следующие карты: фактического материала, ландшафтно-индикационная, геоморфологическая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая, гидрогеологического и инженерно-геологического районирования для целей орошения. При съемочных работах масштаба 1:50000 дополнительно составляются карты геолого-литологическая, минерализации, химического состава и глубины залегания грунтовых вод, геолого-генетических комплексов и состава пород (для толщи до регионального водоупора), гидродинамическая, солевого состава и степени засоления пород зоны аэрации и водного питания болот (для гумидной зоны).

Гидрогеологические исследования по изучению режима, водного и солевого балансов подземных вод должны обеспечить необходимую исходную информацию для обоснования режима орошения, дренажа и других прогнозов. Изучается режим и баланс грунтовых вод и связанных с ними напорных водоносных горизонтов с обязательным количественным определением элементов водного и солевого балансов и их зависимости от основных режимообразующих факторов. В частности, существенно выявить зависимость инфильтрационного питания грунтовых вод и их расходования на испарение, и транспирацию (для всех основных литолого-генетических комплексов отложений) от глубины залегания грунтовых вод, метеорологических и других факторов. Для балансовых районов должны быть установлены основные приходные и расходные статьи водного баланса для грунтовых вод, зоны аэрации и орошаемого массива в целом. Для районов вторичного засоления должен быть дополнительно изучен солевой баланс (грунтовых вод, зоны аэрации и общий) с раздельным определением каждого из элементов баланса.

Фильтрационные свойства пород зон аэрации и насыщения должны быть изучены применительно к установленной схеме их строения с достоверностью не ниже 0,7—0,8 (при многослойном разрезе достоверность изучения нижних слоев допускается до 0,3—0,4). При этом используются известные методы — откачки, наливы, экспресс-методы, наблюдения за режимом, лабораторные работы, моделирование (см. детально гл. IV). Более трудоемкие и точные методы определения фильтрационных свойств (кустовые откачки и наливы) используются для обоснованной экстраполяции их результатов при массовом применении менее точных и трудоемких методов (лабораторных, экспресс-методов, одиночных откачек). Послойное определение фильтрационных свойств выполняется с помощью откачек, лабораторных и экспресс-методов, опытных наливов.

Гидрохимические параметры (коэффициенты диффузии и растворения солей, скорость фильтрации, активная пористость, содержание солей и др.) должны быть изучены в пределах, всех типовых участков. Для этого выполняются специальные индикаторные и лабораторные определения (см. гл. IV, § 6 и гл. VI, § 1). Изучением параметров водно-солевого режима должна быть охвачена толща пород мощностью не менее

Прогнозы режима уровней и химического состава грунтовых вод должны выполняться для всей территории, охваченной влиянием мелиоративных мероприятий, количественными методами с указанием их достоверности.

Чрезвычайно важными являются требования к изучению возможности применения вертикального дренажа при орошении. На участках возможного применения дренажа должны быть детально изучены литологические особенности всей толщи отложений вплоть до регионального водоупора, определены гидрогеологические и гидрохимические параметры покровных отложений и водоносных пластов, в которых будет действовать дренаж, выявлена и количественно оценена гидравлическая связь грунтовых вод с поверхностными и подземными напорными водами, достоверно установлена расчетная схема действия дренажа и обоснован прогноз условий его работы методами, обеспечивающими учет основных факторов, определяющих эффективность работы вертикального дренажа.

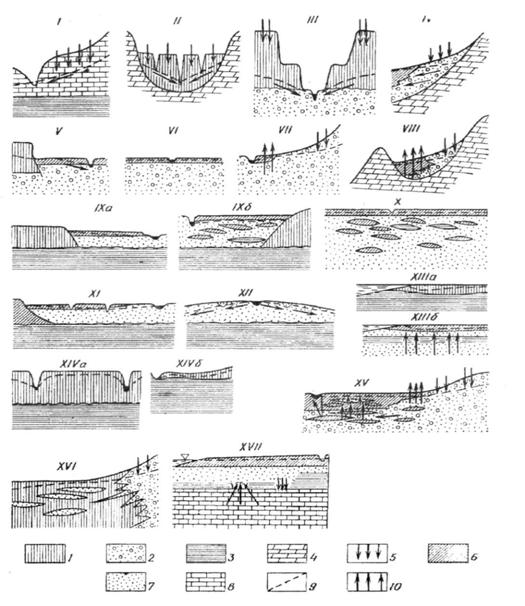

Типы гидрогеологических условий орошаемых территорий.Гидрогеологические условия орошаемых земель определяют принципиальную схему и методы орошения, а также особенности проведения изысканий и прогнозов. В этой связи большое практическое значение имеет типизация орошаемых территорий. Типы орошаемых территорий в СССР чрезвычайно разнообразны (6, 7). В зависимости от естественной дренированности земель, граничных условий в плане и разрезе и наличия напорного питания грунтовых вод, с некоторой условностью и схематизацией Д. М. Кацем выделено 17 типов орошаемых районов СССР (рис. 60, табл. 4), которые по сложности гидрогеологических условий для целей мелиорации объединены в следующие три группы (см. табл. 4).

Первая группа — районы со сравнительно простыми гидрогеологическими условиями. Характеризуются интенсивной естественной дренированностью земель с устойчиво глубоким залеганием грунтовых вод, питание которых полностью балансируется подземным оттоком. Грунтовые воды в почвообразовании не участвуют. Необходимы меры по борьбе с фильтрацией воды из каналов (особенно в условиях первого и четвертого типов орошаемых районов).

Режим грунтовых вод в большинстве районов этой группы не нуждается в регулировании.

Вторая группа — районы с гидрогеологическими условиями средней сложности. Характеризуются в основном удовлетворительной естественной дренкрованностью и распространением пресных вод, уровень которых до орошения залегает на различной глубине, при орошении поднимается до глубины от 0,5—1 до 4—5 м. Для районов VIIIи IXхарактерно развитие единых водоносных комплексов грунтовых и напорных вод с неглубоким залеганием их уровня в зонах выклинивания. Грунтовые воды могут вызывать заболачивание почв, реже слабое их засоление. Регулирование режима грунтовых вод необходимо в большинстве случаев для борьбы с заболачиванием почв и их слабым засолением и может быть достигнуто применением дренажа и других мелиоративных мероприятий.

Третья группа — районы со сложными гидрогеологическими условиями. Отличаются слабой и весьма слабой естественной дренированностью или бессточностью, поэтому грунтовые воды в основном повышенной минерализации. В районах ХIIIб, XV, XVIи частично XVIIимеет место глубинное питание грунтовых вод и неглубокое положение их уровня (вплоть до выклинивания). В других районах глубина залегания грунтовых вод разная, но после орошения их уровень находится обычно на глубине менее 2—4 м, что неизбежно приводит к засолению почв, если не применять предупредительные меры. Во всех районах этой группы для регулирования режима подземных вод целесообразен дренаж, исключающий засоление и заболачивание почв при орошении.

Для всех выделенных типов районов орошения в результате проведения комплекса гидрогеологических, инженерно-геологических и других исследований устанавливаются геологическое строение и гидрогеологические условия толщи отложений до регионального водоупора (включая и питающие горизонты напорных вод), определяются все необходимые для расчетов гидрогеологические параметры, изучается режим и баланс подземных вод, инженерно-геологические условия мелиоративного строительства и т. д. Однако почти каждый из выделенных и представленных на рис. 60 типовых районов орошения требует определенной специфики проведения гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, обусловленных его природными особенностями (геологическим строением, степенью дренированности, литологическими особенностями и фильтрационными свойствами водоносных отложений и пород зоны аэрации, наличием глубинного питания грунтовых вод и т. п.).

Рис. 60. Типы гидрогеологических условий (I—XVII) орошаемых районов СССР (по Д. М. Кацу): 1 — суглинки, супеси преимущественно лессовидные; 2 — гравийно-галечниковые отложения; 3 — водоупорные породы; 4 — дочетвертичные породы различного состава; 5 — нисходящие токи воды; 6 — суглинки, глины, супеси; 7 — пески; 8 — хорошо водопроницаемые дочетвертичные породы; 9 — уровень грунтовых вод; 10 — восходящие токи напорных вод

Детально специфика исследований в пределах выделенных типовых районов рассмотрена в руководствах (6, 7).

Особенности проведения гидрогеологических исследований для целей орошения. Особенности гидрогеологических исследований для орошений предопределяются спецификой мелиоративного освоения территорий, предъявляемыми к исследованиям требованиями и природными условиями орошаемых территорий. Детальный анализ этих особенностей приведен в методическом руководстве (7). Ниже кратко освещены особенности съемочных работ и стационарных наблюдений как основных видов специализированного изучения и оценки мелиорируемых территорий.

Орошение, как известно, вызывает серьезные изменения сложившегося в естественных условиях водносолевого баланса. Для обоснованного прогноза этих изменений в процессе исследований важно особо тщательно изучить динамику уровня и минерализации грунтовых вод, динамику влажности и состава солей в толще пород зоны аэрации, изменение инфильтрации и испарения, гидрометеорологические показатели, что и составляет одну из особенностей съемочных работ.

Важным моментом является также изучение гидродинамических условий и особенностей потоков подземных вод в пределах границ естественных их бассейнов независимо от контуров подлежащей орошению территории, так как только такое изучение обеспечивает правильное и полное выявление гидродинамики подземных вод. В качестве нижней границы изучаемых потоков рассматривается обычно первый от поверхности региональный водоупор, включая и нижележащий напорный горизонт, если он имеет гидравлическую связь с изучаемым потоком грунтовых вод. Установление взаимосвязи и ее количественная оценка — также одна из характерных черт выполняемых исследований (особенно в плане обоснования возможности применения вертикального дренажа и использования подземных вод напорного горизонта для орошения).

Особенностью выполняемых исследований является также необходимость тщательного изучения и картирования геологического строения и водно-физических (преимущественно фильтрационных) свойств толщи пород до первого регионального водоупора (обычно мощностью 20—50 м) с детальным изучением состава и свойств пород зоны аэрации (фильтрационных, водно-физических, физико-механических и др.).

Большое значение в период исследований придается изучению и оценке эффективности действия существующих мелиоративных систем и всестороннему анализу опыта их работы. Это требует постановки и проведения стационарных наблюдений, которые начинают в процессе съемки и продолжают как самостоятельный вид исследований в процессе строительства и эксплуатации мелиоративных сооружений.

Комплексные гидрогеологические и инженерно-геологические съемки осуществляются как многоцелевой и комплексный вид

Таблица 4

|

Группы |

Типы гидрогеологических условий |

Геоморфологические условие |

Характер подземных вод, формы связи грунтовых вод с напорными |

Преобладающие зоны естественной дренированности |

|

Первая |

Сравнительно простые гидрогеологические условия |

|

Грунтовые воды трещинного типа |

Интенсивно дрени рованная |

|

II. Глубоко расчлененные предгорные равнины |

Грунтовые воды |

То же | ||

|

III. Верхние (древние) глубоко расчлененные аллювиальные террасы |

Преимущественно грунтовые воды |

» | ||

|

IV. Верхние привершинные галечниковые части конусов выноса рек, предгорные шлейфы |

Грунтовые воды |

» | ||

|

Вторая |

Гидрогеологические условия средней сложности |

V. Нижние и средние террасы, сложенные галечниками в межгорных впадинах |

То же |

Дренированная |

|

VI. Верхние части субаэральных дельт, сложенные галечниками |

» |

Слабо дренирован ная, реже дренированная | ||

|

VII. Несовершенные конуса выноса |

Грунтовые воды и единые водоносные комплексы грунтовых и напорных вод То же |

Дренированная | ||

|

VIII. Межадырные впадины |

То же |

» |

Продолжение таб. 4

|

Третья |

Сложные гидрогеологические условия |

IX. Средние и верхние аллювиальные террасы на платформенных равнинах |

Грунтовые воды |

Слабо дренированная и весьма слабодренированная |

|

X. Субаэральные дельты рек на платформенных равнинах |

То же |

Весьма слабо дренированная и бессточная | ||

|

XI. Пойменные террасы рек на платформенных равнинах |

Грунтовые воды (вблизи уступа верхней террасы могут быть напорными) |

То же | ||

|

XII. Дельты рек – древние и приморские |

Грунтовые воды |

Бессточная | ||

|

XIII. Приморские низменности |

Грунтовые воды (XIIIа) и единые водоносные комплексы грунтовых и напорных вод (XIIIб) |

» | ||

|

XIV. Водораздельные равнины платформ и предгорий и др. |

Грунтовые воды |

Весьма слабо дренированная и бессточная | ||

|

|

|

XV. Конусы выноса с хорошо развитым перферическим шлейфом тонкообломочных отложений |

Грунтовые воды в верхней части конуса выноса (подрайон а) и единые водонасосные комплексы грунтовых напорных вод в центральной и периферической частях (подрайоны б и в) |

Интенсивно дренированная (подрайон а), дренированная и слабо дренированная (подрайон б), весьма слабо дренированная (подрайон в) и бессточная в межконусных понижениях |

|

XVI. Слившиеся периферические части конусов выноса, образующие слабоволнистую предгорную равнину со скрытой и растянутой зоной выклинивания минерализованных подземных вод |

То же |

Весьма слабо дренированная в подрайонах б и в | ||

|

XVII. Широкие аллювиальные террасы на платформах и приморские низменности |

Единые водоносные комплексы грунтовых и напорных вод (подрайон а) и грунтовые воды, имеющие отток в дочетвертичные породы (подрайон б) или изолированные от последних водоупором (подрайон в) |

Весьма слабо дренированная и бессточная |

Примечание. Основные типы орошаемых районов (I-XVII) и подрайонов (а, 6, в) показаны на рис. 60

исследований природных условий, предусмотренных для мелиоративного освоения территорий. Они включают следующие виды и методы исследований: маршрутные, геоботанические, геофизические, аэрометоды, ландшафтно-индикационные, разведочные и горные работы, опытно-фильтрационные, лабораторные, режимные, пенетрационно-каротажным и др. (см. гл. II). При этом чрезвычайно важным вопросом методики съемочных работ является комплексирование исследований. При среднемасштабных съемках (1:200000) используются косвенные методы (аэрофотосъемка, геоморфологические и геоботанические наблюдения, геофизические исследования и др.), обеспечивающие быстрое получение необходимой информации, но невысокую ее достоверность и надежность. При съемке масштаба 1:50000 преимущество отдается прямым методам (визуальные и аэровизуальные, гидрогеологические, геолого-литологические и другие наблюдения, горно-буровые, опытно-фильтрационные, гидрологические, лабораторные, режимные и другие работы), обеспечивающим получение более достоверной и надежной информации. Комплексирование различных методов исследований осуществляется с учетом их эффективности и особенностей природных условий изучаемых объектов. Съемку обычно проводят в два этапа. На первом этапе проводятся маршрутные исследования в сочетании с площадными геофизическими, ландшафтно-индикационными и другими методами. В пределах каждого из морфогенетических типов рельефа вкрест их простирания закладываются опорные геофизические профили (два-три в каждом типовом районе) и с проходкой на них двух-трех скважин глубиной до регионального водоупора и одной скважины с полным вскрытием геолого-литологического разреза в каждом морфогенетическом районе. Наряду с геофизическими, ландшафтно-индикационными и маршрутными исследованиями в пределах опорных профилей изучается разрез отложений (на глубину 20—30 м) с помощью пенетрационно-каротажным исследований.

Камеральная обработка результатов исследований первого этапа позволяет составить несколько различных разрезов, схем и карт с выделением типовых по гидрогеологическим и инженерно-геологическим условиям и другим показателям районов и наметить состав и порядок проведения дальнейших исследований в каждом районе. Более обоснованно определяются объемы и рациональное сочетание разведочных горно-буровых, опытно-фильтрационных, лабораторных и других видов исследований второго этапа. Работы второго этапа в пределах выделенных типовых участков и детализация исследований по направлениям опорных профилей обеспечивают последующую обоснованную экстраполяцию получаемых результатов на всю изучаемую территорию и высокую общую экономическую и геологическую эффективность выполняемых исследований.

Стационарные наблюдения за режимом и балансом подземных вод представляют собой самостоятельный вид исследований, осуществляемый в период изысканий, строительства и эксплуатации мелиоративных систем. На всех этапах организация режимных наблюдений подчинена одной и той же цели — выявлению роли различных естественных и искусственных факторов в формировании режима подземных вод. Однако полнота достижения этой цели на каждом этапе разная и зависит от детальности исследований и степени приближения представлений о гидрогеологическом процессе к действительности. В период съемки, когда не все еще выяснено в достаточной степени, наблюдательная сеть может быть разреженной, а часть наблюдательных скважин временной. Размещение наблюдательной сети (для наблюдений могут быть оборудованы и разведочные скважины) должно обеспечивать выявление как региональных закономерностей естественного режима подземных вод в различных геоморфологических и гидрологических условиях, так и локальных (в зоне каналов, орошаемых массивов, дрен, солончаков, болот и т. п.) с учетом выявления различных ирригационно-хозяйственных факторов.

Наблюдательная сеть организуется следующих трех видов: 1) опорная региональная сеть (находится в ведении гидрогеологических станций), 2) внутрихозяйственная наблюдательная сеть управлений оросительных и обводнительных систем; 3) временная наблюдательная сеть различных ведомств. В табл. 5 (по Д. М. Кацу) приведен перечень задач, решаемых на основе изучения режима подземных вод орошаемых и обводняемых районов с использованием указанных видов наблюдательных сетей, а также изложены основные принципы размещения наблюдательной сети. Детальное изложение принципов размещения наблюдательных сетей и методики изучения режима подземных вод и водносолевого баланса орошаемых территорий с учетом их природных особенностей приведено в методическом руководстве (7).

В состав работ по изучению режима подземных вод в общем случае входят: наблюдения за сезонными, годовыми и многолетними изменениями уровня, температуры и химического состава подземных вод; наблюдения за дебитом фонтанирующих скважин, родников, кяризов и высачивающихся подземных вод; изучение элементов баланса подземных вод (инфильтрации атмосферных осадков, речных вод, фильтрационных вод каналов, оросительных вод, подземного притока и оттока, расхода грунтовых вод на испарение и транспирацию, выклинивания их в естественные и искусственные дрены и др.) и элементов солевого баланса грунтовых вод.

Для осуществления режимных наблюдений в сеть включаются следующие виды наблюдательных пунктов: 1) одиночные скважины, вскрывающие изучаемые водоносные горизонты, 2) «кусты» наблюдательных скважин (с этажным расположением фильтров) для наблюдений за изменениями напоров и химического состава подземных вод на заданных глубинах, а также для изучения взаимосвязи водоносных горизонтов, 3) водомерные посты на типичных родниках, оросительных и дренажных каналах, реках, хранилищах и других объектах.

Элементы баланса грунтовых вод, а также солевого их баланса при экспериментальном методе исследований изучаются на специально выбранных участках, типичных по гидрогеологическим условиям (участки — «ключи»). При изучении элементов баланса грунтовых вод путем анализа уравнений неустановившегося движения грунтовых вод в конечных разностях, используются соответствующим образом размещенные одиночные наблюдательные скважины или «кусты» их.

Таблица 5

|

Задачи, решаемые на основе изучения режима подземных вод |

Принипы наблюдательной сети |

|

Опорная региональная сеть | |

|

1. Изучение региональных закономерностей сезонного и многолетнего нарушенного и естественного режима подземных вод на площадях формирования различных генетических типов режима в основных гидрогеологических районах |

Наблюдательная сеть размещается на основе гидрогеолгческого районирования территории применительно к требованиям орошения и обводнения |

|

2. изучение элементов баланса грунтовых вод в зависимости от их состава пород и мощности зоны аэрации, метеорологических условий и других факторов в основных гидрогеологических районах |

|

|

3. Фиксация многолетних изменений нарушенного и естественного режима подземных вод |

|

|

4. Прогноз режима подземных вод |

|

|

Временная наблюдательная сеть, оборудуемая в связи с проектированием и переустройством оросительных и обводнительных систем | |

|

1. Размещение сельскохозяйственных культур и обоснование режима их орошения |

Размещение наблюдательной сети определяется принятой методикой решения поставленных задач |

|

2. Прогноз режима подземных вод |

|

|

3. Определение гидрогеологических параметров пластов, необходимых для прогноза режима, проектирования дренажных и водозаборных сооружений |

|

|

4. Приведение к одному сроку равномерных данных гидрогеологической съемки |

|

|

5. Расчеты баланса грунтовых вод и солевого баланса |

|

|

6. Изучение влияния оросительных и обводнительных каналов и дренажа ан режим подземных вод |

|

|

Внутрихозяйственная наблюдательная сеть управлений оросительных и обводнительных систем | |

|

1. Корректирование норм влагоразрядных, вегетационных и промывочных поливов в зависимости от режима грунтовых вод |

Равномерное покрытие наблюдательной сетью всей территории орошаемых и обводняемых земель (исключая п.4, когда сеть размещается с принятой методикой наблюдения |

|

2. Контроль мелиоративного состояния орошаемых земель, планирование мелиоративных работ и оценка их эффективности |

|

|

3. Расчеты и наблюдение за динамикой водного и солевого баланса земель |

|

|

4. Наблюдения за влиянием оросительных, обводнительных и дренажных каналов, водохранилищ и других сооружений |

|

|

5. прогнозы режима грунтовых вод на площади оросительных и обводнительных систем и в хозяйствах |

|

|

6. Контроль за охраной подземных вод, используемых для орошения и обводнения, от загрязнения и истощения. |

|

Особенности методики изучения режима подземных вод о многом предопределяются природными условиями исследуемой территории и генетическим типом режима грунтовых вод; они детально рассмотрены в работах (6, 7—10).

Как уже отмечалось выше, региональная сеть гидрогеологических партий, с помощью которой выявляются региональные закономерности режима подземных вод и основные зависимости сезонных, годовых и многолетних изменений элементов режима от природных иирригационно-хозяйственных факторов, является как бы «реперной» сетью для наблюдений, проводимых по внутрихозяйственной, а также временной сети скважин. Частота замеров уровней подземных вод и других показателей при использовании региональной сети изменяется от 4—5 до 10 раз в месяц.

Основные данные о режиме подземных вод, необходимые для гидрогеологического обоснования проектирования и переустройства систем орошения и обводнения, получают в результате наблюдений по временной наблюдательной сети (с широким использованием в качестве наблюдательных пунктов скважин, проходимых в процессе съемочных работ). Дополнительно к данным региональной сети для всей мелиорируемой территории устанавливается характер сезонных и годовых колебаний уровня, минерализации и химического состава грунтовых вод, амплитуды изменений их и зависимости от различных факторов, выясняется взаимодействие грунтовых вод с поверхностными водотоками и водоемами и с нижележащими водоносными горизонтами, определяются расчетные гидрогеологические и другие параметры, необходимые для осуществления прогнозов и обоснования проектируемых мелиоративных мероприятий (режима орошения, условий работы водозаборов, каналов, дренажей и др.).

Наблюдения за режимом подземных вод по внутрихозяйственной гидрогеологической сети управлений оросительных и обводнительных систем проводятся в процессе эксплуатации этих систем и могут использоваться не только для решения задач контроля и эксплуатации при орошении, но и для обоснования проектов переустройства существующих гидромелиоративных систем. Основными объектами наблюдений по внутрихозяйственной сети являются верхние горизонты грунтовых вод, предопределяющие мелиоративное состояние земель и активно участвующие в почвообразовательных процессах. Такие наблюдения в комплексе с региональной наблюдательной сетью дают необходимые данные для анализа режима подземных вод и влияния его на мелиоративное состояние земель и позволяют разрабатывать мероприятия по контролю и регулированию режима подземных вод.

Размещение внутрихозяйственной наблюдательной сети осуществляется на основе топографических карт масштабов 1:5000—1:25000 с учетом геологического строения и литологических особенностей пород зон аэрации и насыщения, наличия напорных вод и связи их с грунтовыми, глубины залегания и минерализации подземных вод и других факторов. Размещение сети должно обеспечивать характеристику режима грунтовых вод на всех участках поля с различной глубиной залегания и разной минерализацией грунтовых вод. При мало разнящихся глубинах залегания грунтовых вод в пределах поля (не более

Наблюдения по пунктам внутрихозяйственной сети целесообразно проводить ежедекадно с увеличением частоты (наблюдений в периоды более интенсивного изменения уровней подземных и поверхностных вод и в местах влияния каналов, дрен и поверхностных водотоков.

Изучение общего водного баланса и баланса грунтовых вод, необходимое для прогнозов режима грунтовых вод, обоснования проектов дренажа и других мелиоративных мероприятий и оценки их эффективности, осуществляется как в процессе проектирования систем орошения, так и при их эксплуатации. На массивах проектируемого орошения изучение элементов баланса грунтовых вод начинается одновременно с организацией режимных опорных наблюдательных пунктов и является обязательным элементом изучения региональных закономерностей режима подземных вод (см. детально гл. V, § 3).

В задачи балансовых работ входят изучение элементов баланса грунтовых вод и зависимости инфильтрационного питания и расхода грунтовых вод на испарение и транспирацию от состава пород зоны аэрации и глубины залегания грунтовых вод в наиболее представительных по гидрогеологическим условиям районах, изучение изменчивости элементов баланса грунтовых вод во времени в зависимости от изменений климатических и гидрологических факторов и т. д. Результаты балансовых работ используются для составления водного баланса и баланса грунтовых вод районов, выделяемых на картах гидрогеолого-мелиоративного районирования при обосновании схемы орошения (стадия ТЭО) и технического проекта. Для балансовых расчетов на стадии ТЭО используются карты глубин залегания грунтовых вод, литологические, гидродинамические, гидрогеолого-мелиоративного районирования и другие масштабов 1:500000, 1:200000 и 1:100000, а на стадии рабочего проекта — соответствующие карты масштабов 1:50000—1:25000.

Солевой баланс изучается в комплексе с водным. При этом, как и баланс влаги, солевой баланс целесообразно определять общий, почв и парод зоны аэрации и подземных вод. Общие принципы организации и проведения воднобалансовых работ на разных стадиях проектирования орошения и при эксплуатации оросительных систем применимы и при изучении солевого баланса (см. детально гл. V, § 3 работы 4, 7, 10).

При изучении солевого баланса определяется общее содержание солей, хлоридов, а также токсичных солей (NaCl, Na2SO4, MgSO4, MgCl2и др.). При этом учитывается поступление и вынос солей в пределах балансового участка под действием основных факторов солевого режима (поливы, осадки, приток, отток, импульверизация, удобрения, дренаж и др.).

Уравнения солевого баланса (общего, зоны аэрации и грунтовых вод) составляются на основе изучения и оценки элементов водного баланса и в целом аналогичны соответствующим воднобалансовым уравнениям (см. гл. V). Для их составления используются, результаты изучения солевого состава пород зоны аэрации, минерализации атмосферных, поливных, дренажных и грунтовых вод и т. д. При этом исследования ведутся на ключевых участках и в пределах всего изучаемого массива или района (точки наблюдений за солевым составом пород и подземных вод обычно совмещаются с пунктами наблюдений за режимом уровня грунтовых вод). Минерализация оросительных и дренажных вод определяется 1—3 раза в месяц, грунтовых — ежеквартально и реже (с интервалом опробования по глубине от 2 до

Расчеты солевого баланса выполняются за вегетационный и невегетационный периоды и дополнительно могут проводиться за период проведения промывных поливов и вегетационных.

Результаты расчетов солевого баланса анализируются с полным учетом взаимосвязи общего солевого баланса, баланса солей в зоне аэрации и подземных водах, с соответствующими балансами воды.

§ 3. Гидрогеологические исследования подземных вод для орошения

Основным источником орошения в нашей стране являются в настоящее время поверхностные воды. За счет использования подземных вод орошается не более 3% всех орошаемых земель. В небольшом количестве используются для орошения бытовые и промышленные сточные воды, дренажные воды и др. (2, 3, 4). Существующее соотношение между различными источниками воды для орошения не отвечает полностью условиям рационального и комплексного использования водных ресурсов СССР, тем более что в отдельных районах страны, весьма перспективных для развития орошаемого земледелия, темпы мелиоративного освоения земель сдерживаются из-за отсутствия (либо недостаточности) поверхностных источников орошения и слабого использования подземных вод, местного стока и сточных вод.

В грандиозной системе мероприятий по увеличению и улучшению водообеспеченности систем орошения (территориальное перераспределение и регулирование поверхностного стока, совершенствование оросительных систем и технологии орошения, оптимизация режима орошения, повышение коэффициента полезного действия мелиоративных систем и т. д.) существенное значение приобретает рациональное использование для орошения подземных вод (включая мероприятия по их охране, искусственному пополнению и регулированию). При этом имеется в (виду, что использование для орошения подземных вод допустимо лишь при условии первоочередного обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, в районах отсутствия или дефицита поверхностных вод и достаточных ресурсов подземных вод.

Использование подземных вод для орошения (как грунтовых, так и напорных) способствует усилению их питания за счет более интенсивного пополнения привлекаемым поверхностным стоком, сокращению расхода подземных вод на испарение на площадях неглубокого залегания уровня грунтовых вод, ликвидации процессов вторичного засоления и улучшению гидромелиоративных условий орошаемых территорий, обеспечивает более высокие темпы ввода орошаемых земель и другие преимущества. Это подтверждено многолетним опытом использования подземных вод для орошения в таких странах, как Индия, США, Пакистан, Иран и др., где площади орошаемых подземными водами земель составляют 30—40%, а также в отдельных республиках нашей страны (Азербайджан, Армения, Украина, Узбекистан, Туркмения), в которых для целей орошения используется от 15 до 60% общего количества отбираемых подземных вод. Затраты на строительство и эксплуатацию систем орошения с подземными источниками питания оказываются эквивалентными затратам для систем с поверхностными источниками орошения, а нередко и менее значительными (особенно когда водозаборные скважины выполняют и роль дренажных сооружений — вертикальный дренаж).

Благоприятные для вертикального дренажа условия имеют место в районах, где грунтовые воды получают глубинное питание, и на массивах с незначительной глубиной залегания грунтовых вод, но достаточно большой их мощностью и литологическими особенностями, способствующими сооружению эффективных водозаборно-дренажных скважин. Для определения перспектив использования подземных вод для целей орошения большое значение имеет районирование территории СССР по условиям применения вертикального дренажа (7).

Весьма перспективным представляется совместное использование для орошения поверхностных и подземных вод. В отдельных районах может оказаться целесообразным искусственное пополнение запасов подземных вед в многоводные или влажные годы и сработка их для орошения в годы сухие и маловодные.

Сопоставление эксплуатационных ресурсов подземных вод с потребностью отдельных районов в воде свидетельствует о значительных возможностях развития орошаемого земледелия за счет использования подземных вод. Предварительные исследования показывают, что уже установленные запасы подземых вод позволяют организовать орошение на площади около 6 млн. га сельскохозяйственных земель, в том числе на перспективу к

Гидрогеологические исследования по изучению подземных вод и их оценке как возможных источников орошения предусматриваются обычно в общем комплексе работ, выполняемых для обоснования проектов строительства оросительных систем, особенно если предполагается сооружение вертикального дренажа и подземные воды рассматриваются как дополнительный источник для целей орошения. В районах, где подземные воды являются единственным или конкурирующим с поверхностными водами источником орошения, а также в условиях напряженного водного баланса, большой потребности в подземных водах и сложной гидрогеологической обстановки, гидрогеологические исследования подземных вод как возможных источников орошения могут осуществляться самостоятельно с соблюдением стадийности их проведения, установленной для поисков и разведки месторождений подземных вод (см. детально гл. IX).

Как правило, выполняемые гидрогеологические исследование должны обеспечить надежную основу для оценки подземных вод как источника для целей орошения в качественном и количественном отношении и получение расчетных параметров и других данных, необходимых для осуществления прогнозов условий работы водозаборных и дренажных сооружений и изменения качества воды в процессе их эксплуатации. При этом общие принципы и методика проведения гидрогеологических исследований остаются аналогичными изложенным ранее на примере изучения подземных вод как источников водоснабжения. Оценка качества воды и прогноз условий работы водозаборных сооружений осуществляются с учетом требований, предъявляемых к качеству оросительных вод, специфики и режима работы систем орошения.

Оценка качества воды для целей орошения.При оценке качества воды для орошения учитываются требования, предъявляемые к ее химическому составу, общей минерализации, температуре и агрессивным свойствам. Единых узаконенных требований, определяющих пригодность подземных вод для орошения, не установлено, однако определенные рекомендации в этом отношении имеются (4,6,7, 10).

Вода из источника орошения должна быть физиологически доступна для растений и не вызывать засоления и осолонцевания почв. В ней не должно содержаться примесей или веществ, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на условия произрастания растений или отрицательно воздействовать на плодородие почв и их структуру. Температура воды должна быть близкой к температуре орошаемых почв (нередко, поэтому подземные воды, имеющие пониженную температуру, приходится некоторое время выдерживать в водосборниках или бассейнах до приобретения ими необходимой температуры).

Обычно качество воды оценивают по ее общей минерализации, составу растворенных солей и их соотношению, а также по величине ирригационного коэффициента и другим эмпирическим показателям.

Общее содержание солей в воде, пригодной для орошения, не должно превышать 1—1,5 г/л. При большой минерализации приобретает значение состав солей и их соотношение. Наиболее вредными являются соли натрия. Предельно допустимое их содержание составляет: Na2CO3—1 г/л, NaCl— 2 г/л и Na2SO4— 5 г/л. Минерализация воды в 5 г/л условно считается предельной. Однако опыт орошения в СССР и за рубежом свидетельствует о том, что при хорошей дренированности земельных массивов для орошения можно использовать воды с минерализацией 5—7 г/л и даже несколько больше. В частности, опытами Узбекского научно-исследовательского института хлопководства доказана возможность использования для орошения дренажных вод с минерализацией 4—6 г/л без заметного снижения урожайности хлопка, в Тунисе на хорошо дренированных массивах используются воды с минерализацией 7 г/л. Интересны исследования И. Н. Баскаченко (2), установившего возможность и высокую экономическую целесообразность использования для удобрительного орошения минерализованных подземных вод (с минерализацией до 10—15 г/л и более).

Для ориентировочной оценки качества подземных вод по данным химических анализов пользуются величиной ирригационного коэффициента Кир, зависящего от щелочности воды и вычисляемого по эмпирическим формулам (4, 6, 10). Пригодной для орошения считается вода с ирригационным коэффициентом более 1,2.

Опасность осолонцевания почвы в результате поглощения ею катионов натрия (Na+) из оросительной воды возникает при эквивалентном отношении  < 0,23М, где М — минерализация воды в г/л (по И. Н. Антипову-Каратаеву). При использовании содовых вод (содержащих гидрокарбонаты и карбонаты натрия) опасность осолонцевания увеличивается, поэтому для улучшения их качества применяют гипсование, обеспечивающее перевод вредных солей Na2CO3в менее вредные Na2SO4(.этот прием известен как химическая мелиорация почв).

< 0,23М, где М — минерализация воды в г/л (по И. Н. Антипову-Каратаеву). При использовании содовых вод (содержащих гидрокарбонаты и карбонаты натрия) опасность осолонцевания увеличивается, поэтому для улучшения их качества применяют гипсование, обеспечивающее перевод вредных солей Na2CO3в менее вредные Na2SO4(.этот прием известен как химическая мелиорация почв).

В условиях, когда получаемые при эксплуатации водозаборно-дренажных сооружений подземные воды предполагается использовать не только для орошения, но и для водоснабжения, их качество, должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—73 «Вода питьевая».

Для оценки возможного агрессивного воздействия подземных вод на бетонные и металлические сооружения оросительных систем определяют различные виды их агрессивности (общекислотную, сульфатную, углекислую, магнезиальную, выщелачивания), величину рН, газовый состав вод, наличие, органики и т. д.

Особенности проведения гидрогеологических исследований. Как уже отмечалось выше, исследования подземных вод, предполагаемых к использованию при орошении, осуществляются в рамках стадийности, установленной для обоснования проектов мелиоративного строительства или для геолого-промышленной оценки месторождений подземных вод применительно к задачам водоснабжения. Выполняемые исследования должны обеспечить общую оценку водных ресурсов района, возможности и целесообразности использования для орошения подземных вод, оценку их эксплуатационных запасов применительно к условиям орошения конкретных массивов, все необходимые прогнозы условий работы водозаборных сооружений. При выполнении водозаборными сооружениями функций дренажа орошаемых земель должно быть обеспечено получение исходной информации, необходимой для обоснования проектирования и прогноза условий работы, дренажных сооружений, а размещение этих сооружений должно обосновываться с учетом выполнения ими функций водозабора и дренажа. При этом уровни грунтовых вод в пределах массива орошения должны быть снижены при работе водозаборных сооружений до глубин, исключающих развитие процессов вторичного засоления почвы за счет испарения грунтовых вод. В частности, для обоснования и прогноза условий работы вертикального дренажа в результате гидрогеологических исследований должны быть изучены геолого-литологический разрез и фильтрационные свойства покровных и водоносных отложений до регионального водоупора (на глубину не менее 70—100 м) и в обязательном порядке получена количественная характеристика гидравлической взаимосвязи грунтовых вод с нижележащими водами напорных горизонтов. Важнейшим параметром, характеризующим эту взаимосвязь и эффективность работы водозаборно-дренажных сооружений, является скорость снижения уровня грунтовых вод при откачке из нижележащих водоносных горизонтов. Взаимосвязь грунтовых и напорных вод должна быть изучена также с учетом возможных изменений качества воды при эксплуатации водозаборных и дренажных сооружений системы орошения.

Оценку эксплуатационных запасов подземных вод следует осуществлять применительно к установленной потребности в воде для целей орошения с учетом расходования воды на влагозарядковые, освежительные, промывные, отеплительные и другие виды поливов в вегетационный и невегетационный периоды года. Нередко оказывается вполне допустимым реальный прерывистый режим эксплуатации подземных вод заменять при расчетах непрерывным, используя в качестве расчетной производительности водозабора его среднегодовую производительность. Количество скважин и их размещение планируют с учетом реального графика отбора подземных вод.

В условиях резкой неравномерности и периодичности отбора подземных вод расчеты по оценке их эксплуатационных запасов могут осуществляться с учетом восполнения отбираемого в вегетационный период количества воды в последующее время года. В качестве расчетного периода эксплуатации подземных вод принимается продолжительность вегетационного периода (обычно 3—6 месяцев), а их восполнение вневегетационный период доказывается на основе сопоставления отобранного количества воды с величиной питания за период отсутствия водоотбора. Таким образом, может учитываться восполнение эксплуатационных запасов как за счет естественного, так и за счет искусственного питания подземных вод.

Экономическая эффективность использования подземных вод для орошения устанавливается на основе сопоставления технико-экономических показателей по вариантам осуществления орошения с подземными и поверхностными источниками питания по методике, изложенной в работе Д. Т. Зузика (5), а также в гл. IX.

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы XXVсъезда КПСС. М., Политиздат, 1976, 256 с.

2. Баскаченко И. Н. Использование природных минерализованных вод в сельском хозяйстве. М., «Колос», 1975, 184 с.

3. Булдей В. Р. Моделирование гидромелиоративных систем. Киев, «Наукова думка», 1973, 198 с.

4. Жернов И. Е., Солдак А. Г., Кущ П. Ю., Гриза О. О. Мелиоративная гидрогеология. Киев, «Вища школа», 1972, 332 с.

5. Зузик Д. Т. Экономика водного хозяйства. М., «Колос», 1973, 399 с.

6.Кац Д. М. Гидрогеология. М., «Колос», 1969, 320 с.

7. Методическое руководство по гидрогеологическим и инженерно-геологическим исследованиям для мелиоративного строительства. М., 1972, вып. 1—3. 466 с.

8. Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии (методическое руководство). М., «Недра», 1972, 296 с.

9. Принципы размещения сети гидрогеологических наблюдательных пунктов в естественных и нарушенных условиях. М., «Недра», 1974, 88 с.

10. Справочное руководство гидрогеолога. Изд. 2-е, т.